Los límites de lo real son difusos. Para la mayoría de las personas, insertos en unas dinámicas sociales estandarizadas, salirse del canon específico auspiciado para su género/edad, es como asomarse al abismo imposible de la irrealidad: concebir que hay otras vidas, otras posibilidades, es como asistir al nacimiento de un agujero negro capaz de absorber su mundo entero. Es el abismo devolviéndoles la mirada. Por eso se limitan a seguir adelante, sin pensar mucho, y cuestionándose aún menos lo que les ocurre, para no tentar la desaparición de las convicciones al respecto de lo conocido. Al fin y al cabo, todo lo que queda más allá de su realidad no es más que lo irreal entrando por la fuerza en el hogar de la razón. Incluso aunque esas otras formas de vida sean tan reales, sino más, que la suya.

En Historias del arcoíris se hace un retrato de éstas formas sistémicas insertas en el exterior del sistema, ya que habitan fuera-pero-dentro del mismo a través de un uso mutualista o parasitario de éste, a través de su plasmación literaria. Enfermos de SIDA, vagabundos, skinheads y coreano-americanos reciben el mismo trato en la autopsia; en todos los casos, existe una búsqueda del encuentro con la anomalía que va filtrándose como un espeso icor de extrañeza: las historias no son de entrada oscuras o con un tono malevolente tras de sí, aunque en último término la mayoría lo sean, sino que retratan los rincones oscuros de la experiencia del mundo. Una experiencia de la cual la mayoría renuncia. Bien sea en los casos extremos de patologías inenarrables o del mero encuentro con el otro, en este segundo caso con una brillante proyección de como la otredad tiene sus propias otredades —el conflicto coreano es crear su propio submundo donde lo occidental es indeseable; del mismo modo, sienten un desprecio por los skinhead que no deja de ser una proyección del mismo desprecio que reciben de ellos y, a su vez, del desprecio originado desde una esfera moral superior; ven en ellos un abismo doblemente abismal: son occidentales y marginados — , los relatos nos sitúan siempre ante la incómoda necesidad de mirar al abismo. Un abismo que está ahí, pero preferimos no recordar.

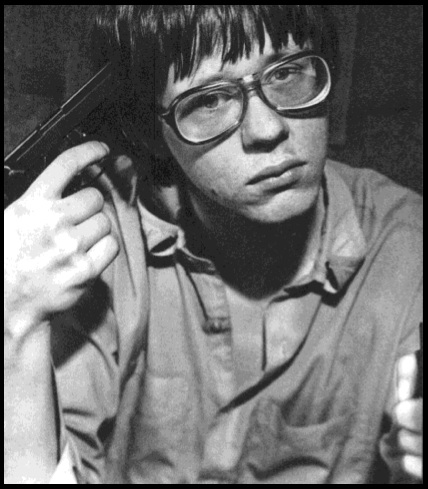

Hasta que punto William T. Vollmann se infiltra o de hecho vive ya en el abismo, es una pregunta legítima. En tanto éste retrata de forma obsesiva, pormenorizada, constante, cada uno de los detalles nimios de esas vidas paralelas, de esas realidades ocultas, lo más sencillo sería creer que de hecho vive constantemente entre las ruinas de lo que la sociedad denomina normativo; en tanto parece que siempre está sujeto a una distancia prudente, sin involucrarse en profundidad —lo cual no es un defecto per sé ya que, al fin y al cabo, es imposible introducirse hasta el tuétano en cada una de las posibles cavernas que plagan el abismo; no al menos cuando, entre éstas, muchas son contradictorias entre sí — , no podemos decir que pertenezca allí. O no de forma permanente. Por eso su mirada que va más allá de la del turista, pero tiene una profundidad dada que excede la que pudiera tener el habitante, le sirve para diseccionar los elementos de la vida en las cloacas del sistemas. Cloacas que en muchos casos son más higiénicas y brillantes que la superficie, o al menos tan diferentes como para que la palabra «cloaca» sufra una desterritorialización: no son los sumideros donde van a parar los deshechos de la sociedad, son de hecho micro-sociedades paralelas por valor propio.

La mirada que plantaa tiene que ver más con el arcoíris del título que con la idea de mundos paralelos, extraños o indeseables, que podría tener una inmensa mayoría de la gente: son lugares lejanos, que sólo pueden apreciarse desde la distancia, cada uno poseyendo un color de una belleza particular. Como un prisma de realidades fruto del clima, del ambiente, que sólo puede apreciarse en muy contadas ocasiones: a menudo, de forma pálida; a menudo, sólo algunos de sus colores. No son ni cloacas ni abismos, son otra cosa.

Vollmann habita esos colores del arcoíris. No es sólo un visitante ocasional, es de hecho un habitante desde que pertenece hacia una extraña raza de hombres: los letraheridos incapaces de pasar un día sin escribir, sin dejar una frase sin corregir, sin pasar por un texto sin pensar. Por eso su lectura es siempre desde la rareza hacia la rareza, no pretendiendo hacer un retrato aséptico y sencillo, periodístico —actualmente, sinónimo de «aséptico» para la mayoría — , o asumiendo una función meramente informadora al respecto de aquellos suburbios ajenos a la cotidianidad que retrata; pretende buscar las conexiones entre las extrañezas, su proximidad con el arte y lo humano, reflejarse en ello por extraño que resulte; nada en él contiene ni un atisbo de mezquindad o interés: es un retrato cocinado, nada crudo, que nos da los frutos de temporada aliñando un plato principal en su propio ambiente.

Por eso las Historias del arcoíris son tan adustas, duras y difíciles en la escritura como lo son en su contenido; lo paradójico es que no parecen tener un desarrollo delicado, pulido ad nauseam, salvo en aquellos momentos donde se permite buscar la cabriola que puede retratar con mejor verosimilitud el nimio detalle que en esa ocasión pretenda transmitir. Es un plato exquisito, pero no da la sensación de que el chef se haya matado en la cocina: no le hace falta: el sabor va creciendo en el recuerdo, y se amplifica cuando se re-visita el plato.

¿Cómo retratar aquello que nos es más ajeno, más lejano, si es imposible transmitirlo tal cual es con una prosa límpida, bruñida, si con eso sólo conseguiríamos hacer ese mal llamado periodismo que quita toda singularidad de los acontecimientos narrados? A través del arte. Sólo a través del vivir y retratar esas experiencias como parte de algo que debe ser contado, que debe ser contado con necesidad, es posible para nosotros entender la verdadera profundidad que esconden tras de sí; las conexiones que se dan entre las diferentes historias se van creando con naturalidad por las florituras del lenguaje que nos dejan entrever una dimensión humana más profunda que el mero sensacionalismo de los hechos. Por eso es efectivo.

Retratar la realidad tal y como es, sólo es posible a través de un arte comprometido con algo más que con la falsa idea de transmitir unos valores literales, llanos, dados de entrada; la literatura puede parecer simple, pero sólo se lo permite si es a través de la máscara de la sencillez: algo tan complejo que esconde su profundidad detrás de un trabajo exquisito. Sólo así puede retratarse la aparente simplicidad del arcoíris.

One thought on “Promesas de mil mundos nuestros. Una lectura de «Historias del arcoíris» de William T. Vollmann”