El modo de producción de las condiciones materiales de vida

determina el carácter general de los procesos de la vida social,

política y espiritual. No es la conciencia de los hombres

lo que determina su propio ser, sino que, por el contrario,

el ser social de los hombres es lo que determina la conciencia de éstos.

Contribución a la crítica de la economía política, de Karl Marx

Nada más invisible que la carne que hace mundo. Durante siglos, milenios incluso, salvo aquellos que decidieron convertirse en pensadores al margen, que no en los márgenes, ya que eran automáticamente excluidos de cualquier oficialidad presente, hablar de los cuerpos estaba prohibido: se admiraban, se deseaban, incluso se cuidaban y se aprendía a curarlos, no así se usaban para pensar. Era terreno vedado. Todo cuerpo era la parte innoble de la consciencia, del conocimiento, del ser mismo, que habita más allá de una carne que no es suya, sino una prisión de la cual buscaría trascender; desde el idealismo platónico hasta el transhumanismo, la idea de la carne como prisión del mundo ha sido la más popular, por constante, durante la historia del hombre. Nada tan íntimo ha sido tan despreciado. Todo deseo, descarnado. No tendría sentido censurar todo pensamiento al respecto de los cuerpos, de la carne, sino existe algo peligroso en ellos, porque nunca se censura aquello que no es capaz de hacer tambalear los cimientos del poder. Algo apesta en Occidente cuando los monarcas y los oligarcas, los ungidos y los bancarios, pueden aceptar en común la ilustración, el triunfo de la consciencia sobre la carne.

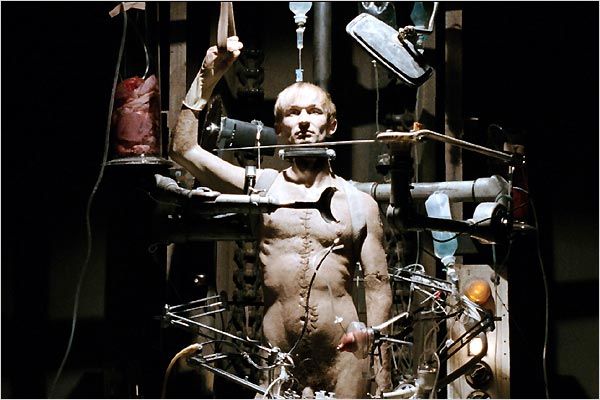

«Taxidermia», como concepto, es la preservación de cuerpos como culto narcisista nacido del interés personal: se preserva aquello que se desea esgrimir como parte de un recuerdo vivido, como demostración empírica de lo que una vez se fue; Taxidermia, como película, es exactamente lo mismo: preservación de cuerpos como culto narcisista nacido del interés personal, preservado a través del recuerdo mismo. La diferencia es que donde el taxidermista manipula la piel, la carne, las entrañas, aquí György Pálfi ha escogido la sucesión de fotogramas: toda relación es corporal, inmediata, dada desde la brutalidad de la carne y la grasa, plasmada con la completa ausencia de asepsia que requiere no autopsia, sino preservación. No quiere desgajar su contenido, mirar para ver que hay dentro, que sería la función última de la crítica —toda crítica es disección, autopsia, como bien sabía Danilo Kiš; si la narrativa es muerte, preservación, la crítica es una clase de anatomía forense — , sino presevarla en un estado que trascienda lo icónico para convertirse en una forma de arte: posibilidad de explorar, no exploración de, los límites de la carne.

Cada escena es un órgano vivo, algo a preservar por sí mismo, dentro de una lógica total: siempre escoge el plano con más significatividad particular en su totalidad, aquel que conecta de forma más firme con los subsiguientes más próximos, no necesariamente el más espectacular —ñiñería de falsos genios: no siempre la mejor elección es la más virtuosa, sino la que mejor armoniza con la sensibilidad requerida — , reservando movimientos totales para aquellas escenas que suponen el corazón de su cuerpo fílmico. Con Pálfi puede ser más significativa una paja o unas caricias junto al mar que la antropofagia, del mismo modo que puede haber un nexo de unión procaz entre el vómito y la auto-intervención quirúrgica: une aspectos desvinculados en trama, vinculados en fondo, a través de ese juego de paralelismos que establece con la elección de cada plano. Juega con las simetrías del cuerpo, aquellas similitudes que sólo se aprecian en tanto movimiento de conjunto, para dotarle de lógica condicionada como totalidad.

Historia de tres generaciones, de tres fracasados, de tres hijos que desconocen a sus padres; padres ausentes o como ausentes, que precipitan historias sobre la imposibilidad del amor cuando se vive demasiado obcecado en la miseria, en la gloria o en el nihilismo. Como retrato familiar, resulta abrupto y repugnante en fondo y forma. Ésta no es una película de amor. Amor ausente hacia sus personajes y hacia Hungría, ausencia de amor porque ninguno es capaz de procesar amor hacia nada salvo hacia sus circunstancias, incluso cuando lo intentan, situándose como centro de la ecuación Balatony Kálman: su padre, Morosgoványi Vendel, nunca pudo amar porque estaba demasiado ocupado trabajando; su hijo, Balatony Lajoska, nunca fue correspondido porque le denegó toda forma amorosa: todo amor es dirigido hacia sí mismo. Incluso en su relación con Aczél Gizi, frustrada porque concibe que su romance es obligado por su condición mutua de campeones en concursos de comer. ¿Por qué? Porque en estados normativos de opresión, sean éstos la oligarquía militar, el comunismo soviético o el consumismo capitalista, las relaciones amorosas tienden a imitar sus formas políticas: creencia en los estamentos, en los grados, en las posibilidades de consumo. He ahí la imposibilidad de amar, también por el conflicto entre perspectivas. Como campeón, Kálman no puede amar a su hijo por inútil, como hijo del capitalismo, su hijo cree tener derechos de amor sobre su padre porque le mantiene económicamente: llamados al desencuentro, se exigen mutuamente algo que no pueden comprender.

Del mismo modo que retrata el amor, retrata su país, Hungría, en un estado en tres fases equivalente a sus tres protagonistas: Morosgoványi Vendel, la Hungría en guerra en la URSS, se define por el hambre y la depravación en forma de militarismo panóptico que impide cualquier mínima distracción: quien no está trabajando ya debería estar trabajando, quien tiene un hijo ilegítimo ya ha dado un hijo a sus superiores; Balatony Kálmán, la Hungría de una URSS estable, donde no se pasa hambre pero se sigue persiguiendo la depravación, cambiando sólo la forma en que se aborda la existencia: si antes el trabajo se dirigía hacia algo específico, aunque fuera absurdo, ahora se dirige hacia nada, hacia ver quien es capaz de comer más en la URSS mientras los altos mandatarios invitados intentan no vomitar ante el lamentable espectáculo, creyendo estar haciendo méritos en nombre de un estado glorioso; y Balatony Lajoska, la Hungría post-URSS, la Hungría capitalista, donde trabajar lo es todo pero ya no existe ningún límite para la depravación, convirtiendo las vidas en un proceso de decadencia en acto y forma: tener gatos monteses de medio metro o hacer de un feto un llavero disecado son acontecimientos normales en su contexto.

También podríamos leerlo como disección de la evolución del arte, en especial su significación al respecto de la carne, a lo largo del siglo XX, en una progresión en tres estados: primero, momento de la antigua carne, donde Morosgoványi Vendel se masturba expulsando fuego mientras ve muchachas retozando en la nieve o mientras se folla el cadáver de un cerdo destripado, donde el arte asume la forma de la armonía clásica, lo bucólico y lo costumbrista; segundo, momento de la nueva carne, donde Balatony Kálmán constituye un encuentro de la baja cultura colisionando contra la realidad en un re-encuentro impúdico, obsceno por definición, en donde comer, cagar, joder y vomitar se considera un medio legítimo en tanto consciencia artística; tercero, momento de la carne integrada, donde Balatony Lajoska hace de la taxidermia un arte, al imitar a través de lo alto y lo bajo, de las formas artísticas y del asesinato, de la técnica y del crimen, algo integrado de forma pura, sin peros, en el circuito normativo del arte y la sociedad común. Del mismo modo, podríamos asociarlo con los tres momentos de evolución que ha vivido el arte de lo grotesco en el cine: desde la naïf e impresionista aludación de lo grotesco a través de la belleza clásica en Jean Cocteau, la transformación virulenta cargada de supurante repugnancia en David Cronenberg y la elegante asunción de lo grotesco como parte integral de la sociedad en Brandon Cronenberg.

También es una demostración de los cambios en el trato de los cuerpos en un contexto social, en como vivimos nuestra corporeidad. Desde la necesidad de ahorrar casi cada grano de comida hasta poder darse al exceso del atracón sin motivo, derivando después en un culto al cuerpo que desprecia la glotonería, se demuestra esa evolución de la relación con los cuerpos que ha ocurrido, en todo nivel, en todo lugar, a lo largo del siglo pasado. La relación con nuestro cuerpo viene determinada por las condiciones materiales de nuestra existencia, al menos en la misma medida que con nuestra conciencia.

Es irónico que Taxidermia sea tan consciente de esa necesidad corporal cuando parte de un pensamiento marxiano, cuando Karl Marx seguía obcecado en los principios de la modernidad —como la consciencia está en un estado superior al cuerpo, siendo éste apenas sí un caparazón que sostiene una mente autónoma a lo físico; el cuerpo como lastre, la conciencia como principio económico universal — , cuando su análisis desciende hacia los límites de la carne: analiza los cuerpos como epitome de cambios sociales, personales, existenciales, a través de los condicionamientos que sufren por su relación con las condiciones materiales presentes. Asume presunciones de Marx, llevándolas mucho más lejos, más cargadas de nihilismo: lee la sociedad como ente auto-destructivo, de relaciones conflictivas (en tanto opresoras) con los cuerpos, mostrando que en último término, cuando aquellos que se declaraban posmodernos defendían a Stalin o Mao no hacían sino ser consecuentes con su ideario: defender la posmodernidad, la modernidad llevada por otros medios, donde cuerpo y mente seguían disociándose de modo efectivo. Los modos de producción determinan los modos de vida, pero solo en el texto. Toda opresión comienza como opresión de los cuerpos, bien sea por lo que enfatiza —pasar hambre, o beber vinagre, para caber en una talla 32, o tener la piel más blanca, siendo mujer del XXI, o del XIX— o por lo que atenta —las hambrunas como método, más que consecuencia, política — , porque ningún hombre vive sin cuerpo, pero muchos viven hoy sin conciencia: controlar los cuerpos supone controlar las personas.

Su problema, problema que señala con dedo acusador György Pálfi, es que no existe separación entre cuerpo y existencia: somos nuestro cuerpo e, incluso sin auto-consciencia, nos quedaría aún un cuerpo que habitar. No hay texto más problemático que los cuerpos. Cuerpos gordos o flacos, repugnantes o hermosos, toda su visión y constitución es dependiente de las condiciones materiales del presente: Marx tenía razón, salvo porque olvidó los cuerpos.