Es tan inaprensible y extenso el mundo que cualquier pretensión de reducirlo hasta un conocimiento cierto, un control absoluto de cada parcela de realidad, no sólo nos llevará hasta el fracaso último de nuestros objetivos, sino también hacia nuestra propia destrucción. No podemos saber todo, porque saber todo nos mataría. Nos mataría porque o bien acabaríamos encontrándonos con la imposibilidad de conocer todo por la compartimentación extrema de cada disciplina de conocimiento —lo cual produciría la imposibilidad del saber, en tanto nadie conocería nada más allá de su campo concreto— o con el aburrimiento no menos extremo que nos atenazaría al no quedar ningún misterio sin resolver; el hombre descreído de toda realidad ajena a su saber es un hombre enfermo. Aquel que pasa por la vida encerrándose en sí mismo, en sus vicios y visiones, con la pretensión de controlar todos los aspectos de su vida para conducirlos hasta donde le interesan se parece más, para su desgracia, a un cadáver que a un hombre: sin cadáver, sin conflicto, toda su humanidad se ha disipado incluso antes de saberlo.

Francis Leicester es apuesto, educado e inteligente pero, sin embargo, prefiere la compañía de sus libros de derecho que la de cualquier persona; quitado de todo vicio, exonerado de toda intención de tener pareja o amigos, lo único que le interesa son sus ocho horas de estudio hasta poder retomarlas de nuevo al día siguiente. Para nada más vive. ¿Qué ocurre cuando enferma por causa de su vida enclaustrada? Que el médico le recomienda una medicina que, al empezar a tomarla, mejora sólo en la medida que se convierte en su antítesis: sale hasta altas horas, se junta con gente indebida, se da la vida del buen comer, del mejor beber y al final le conocen bien en todo lupanar de la ciudad; Londres es su campo de juego, al menos, hasta que comienza su descenso. Ya nunca saldrá de su cuarto.

Ese es el desarrollo de Vinum Sabbati, uno de los más famosos relatos de terror de Arthur Machen, donde seguimos no los pasos de Francis, sino de su hermana Helen. Al desplazar la acción desde la víctima del relato hasta alguien de su entorno próximo, lo que consigue Machen es mantener la tensión constante dentro del relato: nunca llegamos a saber de forma directa qué ocurre con el protagonista, hasta que se nos narra ya al final del relato. Lo intuimos, lo suponemos, pero no lo sabemos. Conocemos un cambio en su comportamiento, pero no sabemos cómo ni por qué. Desde su reclusión voluntaria como estudiante hasta su vida de libertino media, entremedias, un cambio que sólo se puede achacar a la medicina, pero no hay razón para crear que ella lo produjera; el médico no da razón para el terror porque el sulfato de quinina no puede cambiar la personalidad de nadie, al menos no de ese modo. Si Francis está bien, entonces es que el tratamiento ha funcionado. El descubrimiento de su conversión en algo monstruoso es algo que, como hombre de ciencias, no puede aceptar y, como tal, debe relegar en el conocimiento humanístico de un compañero: si sabemos lo que ocurre, si existe una explicación para todo cuanto acontece en el relato, es porque un científico escéptico consigo mismo antes que con los demás, acudiendo a su conocimiento de las brujas y los aquelarres, nos narra el qué ocurre con su protagonista. La ciencia es derrotada por su propia imposibilidad de comprender por sí misma la totalidad del cosmos.

Aunque es evidente la raigambre comiscista, siendo un relato lovecraftniano antes de H.P. Lovecraft, no por ello alude a la imposibilidad de todo conocimiento científico. Si es interesante el relato es porque juega, en último término, con la necesidad de todo conocimiento para descifrar su realidad latente: el saber humanístico explica que la medicina que tomaba no era sulfato de quinina sino vinum sabbati, el saber científico explica cómo lo que antes fuera sulfato de quinina ha devenido en vinum sabbati con el tiempo. Aunque Machen critica la pretensión de poder comprender toda realidad, no critica la ciencia tanto como afirma que, por sí misma, es un acto ciego de no ir acompañada de conocimiento humanístico; sin un saber histórico, que no esotérico —ya que el funcionamiento del vinum sabbati lo explica la ciencia donde antes lo explicó el esoterismo, el conocimiento del mismo entraría dentro del campo histórico, del conocimiento del pasado — , cualquier pretensión de comprender qué ha ocurrido con Vincent sería imposible: la ciencia se encontraría un compuesto desconocido, achacando toda problemática a lo material obviando cualquier otra dimensión de sus efectos. Ni las ciencias ni las humanidades pueden explicarlo todo sin las intersecciones de las otras.

No sólo guarda diferencias con respecto de Lovecraft por no renunciar a todo conocimiento, ya que lo pone en distancia criticando la pretensión de saberlo todo a través de lo material, sino también por no moralizar, ya que en Machen no existe crítica hacia el hedonismo per sé. Si bien la vida disoluta viene producida por una droga esotérica, cayendo así enfermo por darse a los excesos carentes de significación, la vida monacal de estudiante de derecho tiene efectos en la misma medida perniciosos para su organismo, aunque sean de índole menor por comparación; ambos extremos, el arrogarse en una adolescencia perpetua o en una pseudomadurez infantil, llevan al mismo campo de juego: la enfermedad como muerte en vida. Enfermedad, entonces, que hace del interior-exterior (la droga que nos saca fuera de nosotros mismos) o del exterior-interior (los actos que nos hacen renunciar a la vida para obtener un beneficio supuesto), pero en ambos casos se comportan como dos caras de una misma moneda que acontecen, de forma irónica, como los dos modos posibles del terror: aquel que entra en posesión del cuerpo (la posesión, el terror clásico) y aquel que hace salir del cuerpo (la transformación, la fantasía clásica).

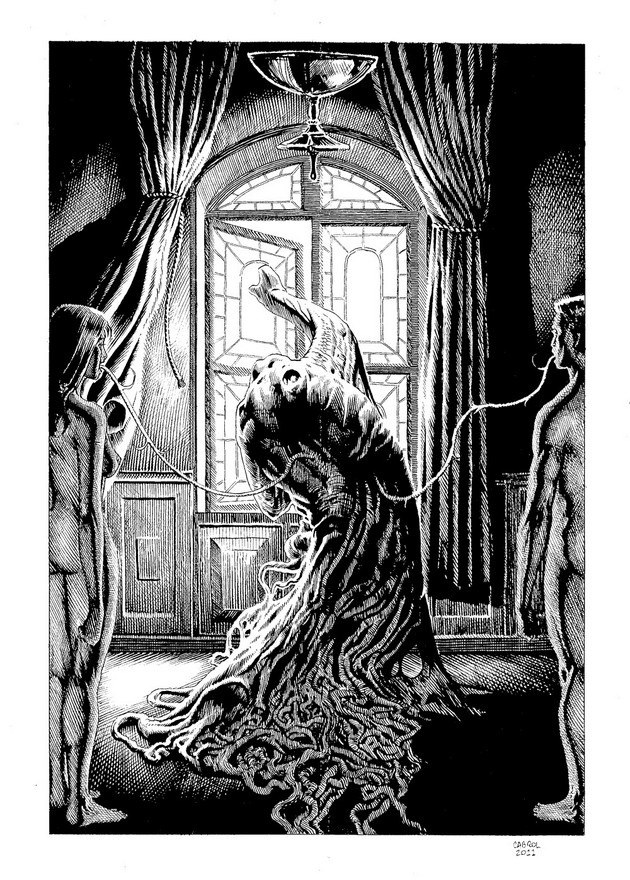

¿Qué consecuencia tiene este doble viaje al terror ciego? En ambos casos, la misma: el estancamiento del ser, la nulificación de cualquier carácter propio a través de un destino de enfermedad existencial que se nos antoja equivalente a la muerte. Convertirnos en una masa barboteante de nada, un triste reflejo de lo que una vez fuimos en tanto vacío sin forma. Cadáveres por desear abrazar el absoluto vacío de la nada erigiéndose en supuesta tranquilidad.