Mugen Utamaro, de Go Nagai

La consideración de que el arte debe plasmar la belleza inherente de las cosas es un hecho tan extendido como absurdo de pensar a partir del siglo XIX, pues nada hay en el arte que necesariamente deba evocar siempre a lo bello. La veneración por lo bello y magnífico lo heredaríamos de la convicción clásica de que el espíritu de una persona se refleja en su aspecto exterior, por lo cual una persona bella debe ser necesariamente bondadosa mientras un horrendo caballero debe ser una persona crapulenta. Esto, que sería asumido por mucha naturalidad por los cristianos y muy particularmente por San Agustín, provocaría los problemas clásicos que podemos imaginar cuando hablamos de algo como la transustanciación de la carne y el alma: a pesar de la obsesión humana porque la belleza tiene que ser una forma contemplativa de la verdad, la realidad es que ser bello u horrendo tiene más que ver con el azar que con una auténtica disposición del alma. Y, por ello, es imposible pretender hacer una antropología o un arte que se sustente en la idea misma de belleza; si pretendemos plasmar el alma del hombre, tendremos que renunciar a la idea de la belleza inherente de la verdad.

Esto no es nada nuevo, ya que se aceptaría con cierta normalidad en la estética de la modernidad tardía, especialmente por el particular énfasis que puso el descreído Oscar Wilde en su obra El retrato de Dorian Gray. En esta se nos expresaba de un modo pragmático, aunque aun secundario, como la belleza y la juventud no iban en consonancia con lo que el arte dictaba al respecto de aquel que estaba representado en la obra; quizás la belleza de Dorian Gray fuera incontestable en su físico, pero cada acto de crapulencia le envilecía cada vez más en el arte que retrataba aquello que asistía de forma profunda en su ser mismo. Éste no era más que un cascarón vacío de una belleza imposible y magnífica, capaz de corromperse completamente en un hedonismo hueco que sólo servía para obviar el hecho mismo de que su exterior no reflejaría nunca fielmente su interior en la fisicalidad misma.

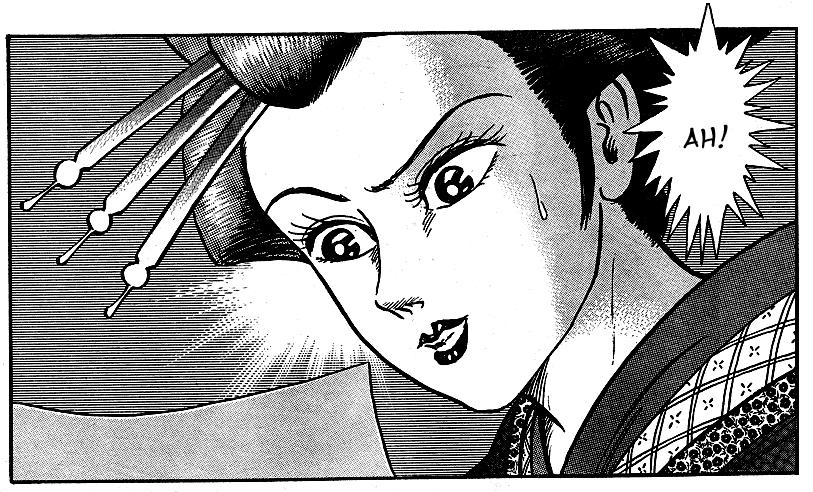

Cuando Go Nagai elige hacer una adaptación de la obra, decide asumirlo dentro del contexto propio del medio en el cual se circunscribe. Esta conversión al manga nos encona ante la figura de una mujer hermosísima de la cual un dibujante excepcional, del cual se dice que puede dibujar el auténtico espíritu de las personas, hace un retrato movido por la pasión desaforada que le motiva su cuerpo. El erotismo ‑aquí entendido en un término estricto, de pura sexualidad desatada- ejerce de fuerza magnética que abre el entendimiento de la belleza como una realidad tangible de la cual uno puede enamorarse, de la cual puede uno crear un sentido profundo. Él ve en ella una hermosura sin igual en su piel de porcelana y en sus formas perfectas, pero de forma más profunda ve en su inocencia y savoir faire un auténtico catalizador de la belleza interior que ella precogniza en su misma figura; lo que cautiva el alma del artista, tanto como para evocar su obra maestra como para amarla en cierta distancia, no es la belleza externa perecedera, sino el ver que su interior era exactamente tan bello como aquello que exhibía en su carne. No hay amor ni arte que se construya en la piel de las personas, pues estos sólo se pueden edificar sobre los sólidos cimientos del auténtico ser, del espíritu en sí.

Lo único que ocurre durante todo el manga es que ella, fascinada por su propia belleza, va cayendo de forma sistemática en la más pura de las maldades. Tras de ella sólo va quedando la muerte y el sufrimiento de las personas, uno que además peca de caprichoso en su propio existir, con lo cual su alma se va envileciendo de tal modo que su retrato sólo puede ser una absurda caricatura de lo que se le supone a la belleza; la mácula de su belleza no es el paso del tiempo o el verse menos bella de lo que es, sino el hecho de que su belleza interior va muriendo lentamente. El pintor en ningún momento elige que representar sino que, por su propia disposición, crea una obra siempre guiándose por aquello que ve de una forma profunda: el auténtico espíritu de las personas. Si éste se corrompe, es obvio que su propia representación vaya mutando hasta convertirse en una cruel parodia de su propio ser, haciendo que lo que antes era bello se torne en una triste caricatura grotesca de una belleza que ha muerto. Porque el arte, como el amor, es la representación de la verdad, o de una verdad particular, alejada del canon de la mera apariencia.

Donde se separa Go Nagai del original, es en el hecho de que la ambientación en ningún momento llegue a ser exactamente como en la que se inspira. En el japón feudal lo que es crapulento y sucio no es lo mismo que en la Inglaterra del siglo XIX, y como tal su perspectiva cambia. La asunción del ninja como figura de la sombra, la representación de los actos crapulentos a través de representaciones bestialistas y conseguidas bromas al respecto de artistas del ukiyo‑e no hacen sino demostrarnos una cosa, el hecho mismo de que hay historias que aun cuando cambian de contexto siguen manteniendo su discurso intacto. El mancillar el espíritu de las personas es igual con o sin escenas de acciones, en el siglo XVIII japonés y en el siglo XIX japonés, en el hombre o en la mujer; en las grandes ideas del arte, en aquellas que pueden repetirse ad aeternum sin perder nunca valor, se pueden repetir los mensajes eternamente porque de hecho son acontecimientos que se han democratizado como reales a lo largo de la historia. Y, por ello, Dorian Gray puede ser mujer, negro, robot o átomo, todo lo que importa es que la belleza de su representación entre en conflicto con la crapulencia de sus actos a través de la realidad intuitiva del arte.