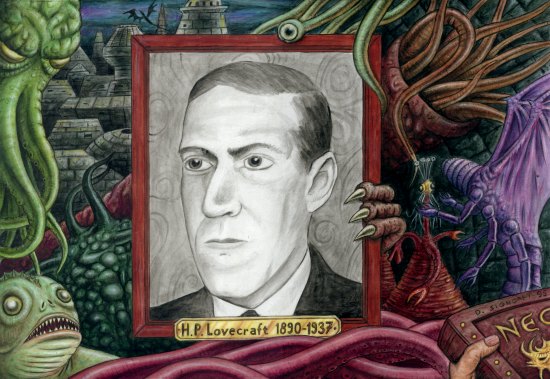

Hoy hace ya 75 años que el gran maestro de nuestra logia secreta, el culto a los primigenios, desapareció; ¿pero qué son 75 años cuando en los eones por venir incluso la muerte puede morir? Por eso, aun con la falta material de nuestro amado Lovecraft, aun permanece indemne en sus textos, en sus sueños y en el terror de los gentiles: ¡Lovecraft vive (en el espíritu de sus seguidores)! Es por ello que, en petite comité, hemos planeado la deliciosa malicia de hacer un especial para honrar la memoria del maestro, tanto en sus facetas más desconocidas como en aquellas pautas que puedan servir para adentrarse en la oscura avenida ensortijada de árboles de retorcidas ramas que ululan a nuestro paso sin viento que los mueva. Cinco conspiradores, cinco adeptos, les sumergirán en un mundo de caos y horror desde donde el cual ya no podrán salir jamás indemnes, pues las esporas de los hongos de Yuggoth ya estarán instaladas en sus cerebros esperando pacientemente para eclosionar. Tras el salto se encuentra el abismo, los cinco testimonios de los adeptos que no pudieron dejar de honrar a su maestro enseñando sus entrañas.

La búsqueda en sueños de la ignota Kadath, por Andrés Abel

El pasado 29 de febrero volví a emprender La búsqueda en sueños de la ignota Kadath —sé exactamente qué día fue por este tweet—, y mientras lo hacía no podía dejar de preguntarme cómo era posible que ningún gran estudio cinematográfico se hubiera fijado aún en las aventuras oníricas de Randolph Carter. Lo digo sobre todo porque, a diferencia de lo que ocurre en el caso de En las montañas de la locura, donde se entiende (y se agradece) la negativa de Guillermo del Toro a aceptar una calificación que permita a los menores acudir solos al cine, una hipotética adaptación de «La búsqueda en sueños…» podría ofrecer la dosis de oscuridad esperable de la marca Lovecraft y aun así convertirse fácilmente en un blockbuster para todos los públicos, con sus ejércitos de gatos y sus barcos negros viajando a la Luna. Lo tiene todo: un inolvidable elenco de aliados (los mentados felinos de Ulthar, el legendario rey Kuranes, el gul que fue Richard Pickman); un impresionante catálogo de monstruos y villanos, con el taimado caos reptante Nyarlathotep en su majestuosa forma de faraón egipcio a la cabeza ; y una revelación final que, estoy seguro, debió dejar en su día con los ojos en blanco a un joven Neil Gaiman (se le olvidaría mencionarlo en su introducción para Dreams of Terror and Death: The Dream Cycle of H. P. Lovecraft [Del Rey, 1995]).

Quién sabe, quizás la fijación de del Toro sirva para que algún jugador de Hollywood rebusque y encuentre, y yo pueda ver pronto en las pantallas del mundo vigil al Carter que de verdad me interesa.

El modelo de Pickman, por Noel Ceballos

Sólo un artista conoce la verdadera anatomía de lo terrible o la fisiología del miedo, escribe un Lovecraft que consigue proyectar aquí, simultáneamente y en superposición, su faceta de narrador y su trabajo paralelo como crítico literario. El modelo de Pickman es una construcción suprema, un circo de tres pistas metalingüístico que, si uno conoce lo suficiente al autor, sabe que debe interpretarse como una carta de amor a Edgar Allan Poe: esa visita a la galería pictórica que es la psique del artista, llena de cuadros cada vez más oscuros, cada vez más precisos en sus horribles pinceladas, hasta llegar a la Verdad Última. Ese punto de comunión íntima con el creador en el que se revela la horrible naturaleza de todo, la misma que Lovecraft conseguía atisbar en pesadillas y alucinaciones. Por supuesto, el relato también es una introspección: el artista que, pese a tener aptitudes para pintar la belleza, decide plasmar “el terror de la vida”. Las alusiones a Henry Fuseli, Goya o Clark Ashton Smith, más allá de proporcionar referentes al lector, pueden ser la pista secreta de un cuento en el que el escritor parece más consciente que nunca de su misión (autoencomendada, como todas las que de verdad importan) de capturar el horror cósmico de la noche y la impía mediocridad del día en una página en blanco. Como San Juan de la Cruz en sombras, como una Santa Teresa de Jesús que vino del espacio: nombrar lo inefable, ordenar las letras de la manera correcta para, con suerte, describir instancias que están más allá de la palabra, que no han sido diseñadas para ella.

El caso de Charles Dexter Ward, de Euver

La fascinación por lo oscuro y el terror me viene desde bien pequeño y en gran parte por el gran Howard al que hoy homenajeamos.

Aunque le tengo especial cariño a La sombra sombre Innsmouth por ser el primer relato suyo que leí la magia y los misterios a la orilla del rio Patuxet me hacen decantarme por El caso de Charles Dexter Ward como mi relato favorito. Son las imágenes del horror, las extrañas geometrias de otras realidades extraterrenas lo que Lovecraft consigue enterrar en lo mas profundo de nuestra mente y estas ideas germinan rapidamente gracias a los nutrientes que nosotros le proporcionamos: curiosidad, miedo y fascinacion.

Cthulu ftang!

Lovecraft, un Dagon para el mañana., por Peter Hostile

Motas de polvo en el vasto universo de lo visible y de lo que va más allá de lo imaginable. Eso es lo que Lovecraft siempre propuso como su visión del hombre en el conjunto del universo. Y no solo motas de polvo, más o menos conscientes de si mismas, si no encima motas de polvo incapaces de llegar a conocer su verdadero lugar en la genealogía universal. Cargados de prepotencia al creerse amos y señores de lo conocido, únicos y, sobre todo, pioneros. Danzando en verdad a merced de fuerzas primitivas, primigenias e infinitamente antiguas. Ese horror cósmico que es capaz de llegar a afectar psicológicamente aun más que físicamente es exactamente la nueva grieta que consiguió abrir H.P.L. en el muro de nuestra cordura.

Un ejemplo primerizo se puede encontrar en Dagon, su celebre relato de 1918. Puede que tu vida haya sido un océano de tranquilidad pero solo un pequeño revés del destino puede hacerte llegar a vislumbrar lo que realmente oculta esa superficie, en teoría placida. El infortunado narrador, habiendo escapado de un navío y yendo a la deriva en un bote, acaba topándose con una reliquia de lo que parece otro mundo y que en verdad no es más que otro tiempo. La primera sensación que tal paisaje le inspira es de «un terror nauseabundo” ya que en él se observaban claramente obras y grabados hechos por una conciencia, pero no por una humana. Cuando al final divisa aquello que le confirma que todo lo que sabemos no es todo lo que hay enloquece definitivamente: la mente es incapaz de confinar tal conocimiento que da la vuelta a todo aquello que se tenía por dogma. Dagon es la representación física y palpable de que la raza humana es solo una más, una de tantas. Howard Phillips Lovecraft trató de prepararnos para aceptar las nuevas realidades que la ciencia y su feroz velocidad iban a presentarnos. Su literatura intenta servirnos como una cura de humildad. No estamos solos, y quizá algún día deseemos volver a esa época donde sí creíamos estarlo.

El color que cayó del cielo, por Álvaro Arbonés

Nada aterra más al hombre que aquello que no puedo conocer, aquello que se escapa de su más estricta razón que hasta hoy siempre veló por su existir. Cuando uno se sumerge más allá de las barreras de un extraño meteorito caído en las proximidades de la extraña isla de Arkham espera encontrar el truculento terror de lo explicito, el olor de la sangre y la locura tiñendo la tiznada blancura del papel desvirgado por el terror; nada más lejos de la realidad. No hay nada más que sutileza, insinuaciones y habladurías: lo más racional se encuentra en meteoritos que desaparecen y colores, por ser llamados de algún modo, que más que colores son lisergias. ¿Qué hombre puede vivir un mal tan profundo que tizna lentamente toda la tierra a su paso sin alumbrar la locura en su corazón? No habría quien después de eso no habría podido si no abrazar la sin razón del mensaje de un caos reptante más humano que la humanidad, más caótico que el caos, que apenas sí es un color sin ser color.