Como cada año Jaime Delgado, también conocido como Jim Thin, al cual pueden leer en Justhat, se deja caer para traernos alguna clase de reflexión al respecto de lo que significa el terror en alguno de sus ámbitos. Este año no es una excepción y ya le tenemos aquí hablándonos de como bailan esqueletos ante la duda.

Recibí el correo de Álvaro como cada año, como ya es costumbre, y, como habitualmente, me agarró con la guardia baja. No por no saber con seguridad, pues por algo lo llamo costumbre, que ese correo iba a aparecer tarde o temprano, sino por colocarme su llegada frente a frente con una verdad que no estaba preparado para asumir: no saber qué tema tratar. Normalmente los textos surgen en mí de una idea, de un pequeño destello que sigo hasta quedar agotado y medianamente satisfecho, pero Halloween como tal y el terror en general se presentan como temas tan amplios, como un foco de luz tan potente, que tratar de distinguir un destello sin quedar cegado no puede menos que sumirme en un pequeño estado de ansiedad.

La primera opción que se presentó en mi cabeza de manera amigable fue la de hacer un relato, uno de terror puro, si acaso eso existe, un poco para desintoxicarme de los artículos críticos en los que me estaba acomodando y volver a calibrar el pulso literario, otro mucho porque una parte de mí me repetía que la única colaboración honesta para Halloween sería un relato de este tipo. Pero esa sensación agradable duró apenas un par de segundos, un par de leves cavilaciones antes de que se abalanzara sobre mí la inseguridad, penetrara el miedo a lo desconocido y me recorriera el cuerpo la falta de costumbre. Hasta explotar en mí el total rechazo. La idea de aproximarme a los relatos de terror de la forma en la que me proponía hacerlo, a través de pantanos farragosos, antiguos cementerios enrejados y noches oscuras iluminadas tenuemente por hileras de candiles pendiendo del aire como fantasmas que bailan esperando el amanecer, me pareció imposible. Me pareció increíble lograr aludir a todo ese imaginario necesario para crear la verdadera atmósfera de terror que pretendía. Me pareció inabarcable escribir algo de esa magnitud con lo que quedar satisfecho en tan pocos días. Y entonces me supe incapaz. Y la ansiedad se volvió frustración.

Más tarde recordé una de las muchas salidas de la realidad por las que a veces se extiende mi imaginación, concretamente una relacionada con el día a día, con la posibilidad de que mi nuevo vecino, al otro lado del pasillo que enfrenta ambos pisos y cuyo nombre según reza el buzón comparte conmigo, no sea otra cosa que un reflejo de mí mismo. Como si el edificio de cuatro plantas, y el pasillo más precisamente, fuera la brecha diametral donde se unen dimensiones paralelas. Puede apuntar a ciencia ficción pero, desde aquí dentro, oyendo la puerta abrirse y cerrarse sin llegar a identificar nunca al inquilino que la acciona, escuchando quizá demasiado silencio, viendo día a día ese picaporte inmóvil pero siempre medio caído, uno podría llegar a obsesionarse hasta el punto de querer disipar las dudas, hasta el punto de tocar en la puerta con la excusa de presentarse, y quizá hacer empeorar la situación; tocar durante una y dos tardes, tocar durante una semana que se convierte en dos por la repetición, y no encontrar respuesta, pero seguir oyendo el silencio. No me aproximé a esta idea de relato psicológico, sin embargo, más que como quien se asoma por la puerta sin traspasar nunca el marco, manteniendo los pies dentro de la seguridad del hogar, pues sabía que lo que vendría de forma inmediatamente posterior sería el nerviosismo al no estar seguro de la manera en la que hacer continuar y desarrollar la historia.

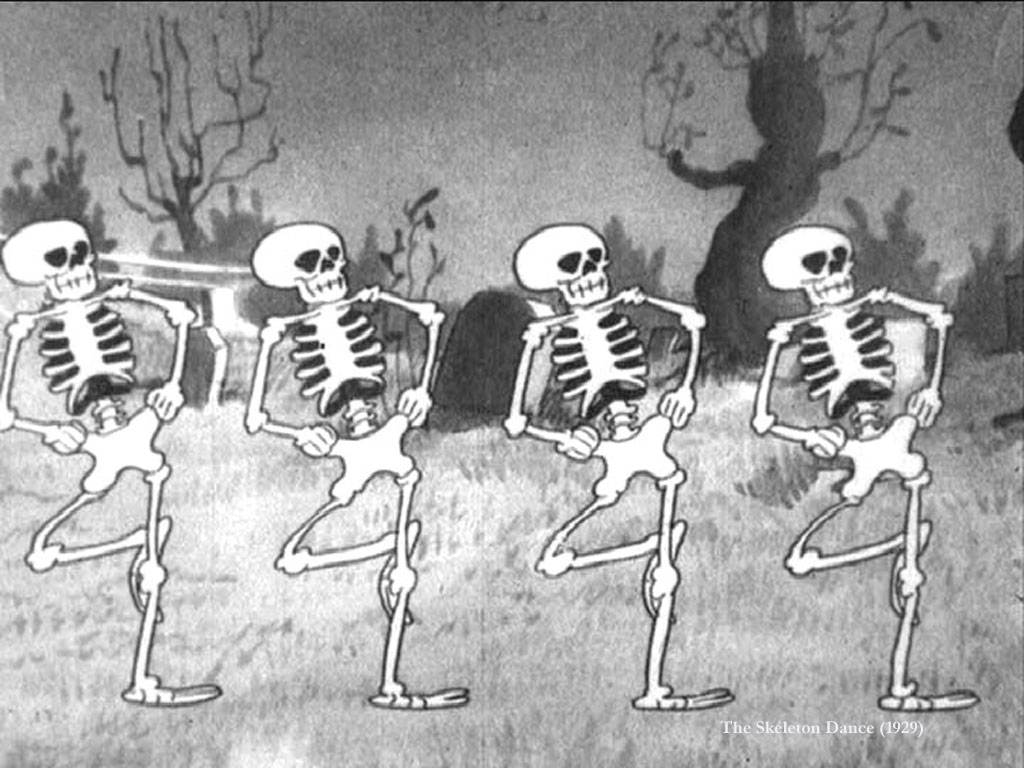

Un par de días más tarde andaba por la calle y miraba la decoración de las tiendas, volcadas ya de lleno con el ritual de Halloween, y además de las falsas teorías sobre la cada vez más anticipada celebración de lo que es exclusivamente una noche, o las reflexiones vacías sobre la herencia y adopción de la festividad, comencé a pensar en Halloween como costumbre. No desde el punto de vista histórico, sino como la representación perfecta de la necesidad y tendencia a asentar nuestra vida sobre tradiciones (comunes) y rutinas (individuales), y cómo ambas se encuentran enfrentadas. De cómo no nos basta con tener una noche en la que pedir caramelos cuando somos pequeños, emborracharnos disfrazados cuando estamos creciendo y a la que mirar con simpatía o condescendencia cuando nos hacemos adultos, sino que nos valemos de ella como coartada para crear nuestras propias costumbres: ver películas de terror como si la época las hiciera ganar en calidad, emborracharnos disfrazados igualmente pero sin necesidad de motivos terroríficos, escribir sobre y analizar cualquier cosa relacionada con el concepto de horror, leer a Lovecraft, revisar algún capítulo de La casa-árbol del terror, comer gominolas, cambiarse el avatar… y pensé en que mi única pequeña costumbre que realmente hace honor al término es ver The Skeleton Dance año tras año. Y de nuevo, esperándome a girar la esquina, aguardaba silencioso el monstruo del «¿qué más?»; y de nuevo, prevenido por un permanente estado de alerta y llevando la cobardía por bandera, no quise enfrentarme a él sin tener algún otro arma con el que derribarlo.

Otro día posterior me encontré con Escape From Tomorrow, y la desesperación me llevó a pensar en hacer lo que desde un primer momento me había propuesto evitar a toda costa: un artículo partiendo de un producto concreto. Profundizar en las constantes del horror Disney, pero también en la capacidad de encontrar terror o de que este exista hasta en los lugares diseñados exclusivamente para la felicidad, en cómo el miedo nos rodea en la vida cotidiana o cómo parecemos buscarlo ya por pura costumbre. Pero logré sobreponerme y agarrarme a mis principios absurdos, o quizá a una débil justificación para no encararme con algo que sabía irremediablemente se me iría de las manos.

En algún momento de esta lucha interna para decidir qué puerta abrir le pedí a Álvaro que concretase algo más, que me dijera hacia qué sombría dirección apuntar la linterna, incluso aunque luego decidiera no hacerle caso, pero sabiendo ya que mientras yo daba unos dudosos pasos arrastrando los pies mi espalda estaría cubierta. Y su sugerencia fue la experiencia del terror en la escritura.

Ojalá enfrentar los miedos y tomar una decisión, la decisión de no quedarse paralizado, me hubiera liberado ya de toda angustia. Qué torpemente me habría engañado de haber pensado que una vez escrito esto, una vez vaciada la cabeza de todo lo que me inquietaba, la agonía se iría por el mismo camino. Cómo desearía equivocarme al presentir que el último mal trago que queda, enfrentarme al mayor de mis temores, mi análogo dimensional, para corregir esta serie de párrafos, no será el último en absoluto. Sé que este monstruo que yo mismo he engendrado me consumirá durante las próximas horas y me tendrá en vela el día que su existencia se haga pública. Sin embargo la peor de las certezas que me invaden es comprender que, dentro de unos meses, quizá dentro de unos años, tras un periodo suficientemente extenso para olvidar, este texto que ya me acechará hasta el fin de los días aparecerá de nuevo para atormentarme.