Los mitos existen para reinventarse. En tanto nacen con la tradición oral, con el momento en que la memoria y el capricho de quienes transmiten las historias tenían más peso que la fidelidad absoluta hacia el original, todo texto que pretenda explotar su carácter mítico debe ser capaz de reinterpretar aquello que más le convenga de la tradición; carece de sentido practicar una mitología ya establecida, porque es una mitología ya muerta. Eso no excluye para que la reinvención, la mezcla y el matiz sean la esencia del mito —en Roma existía el templo al dios desconocido no por capricho: los dioses nacen y mueren, también viajan con sus creyentes, y resultaría estúpido cerrarse a las posibilidades que nuevas divinidades aportan — , la razón por la cual consiguen sobrevivir a través del tiempo. Existen condiciones que nunca cambian, lo que van variando son las interpretaciones y los mitos que emanan de ellas.

Si hablamos de los mitos de Cthulhu, la mitología de los primigenios cuyo origen se encontraría en H.P. Lovecraft, se nos hace evidente lo que ocurre cuando se busca ser literalista con las fuentes de las que disponemos: cuando los escritores se han alejado del canon, dejando respirar las obras originales ampliando su radio de acción —bien sea llevando los mitos hacia otros géneros, creando mitos nuevos afines o explotando los puntos ciegos que no habían explorado — , éste ha crecido y se ha hecho más fuerte; cuando los escritores se han apegado al canon como a una escritura sagrada, convirtiéndose en malos imitadores de los originales, éste ha ido muriendo lenta e inexorablemente fuera de su círculo de puristas. Cuando el mito no puede evolucionar se convierte en un objeto de museo. Si queremos que Lovecraft viva a través de su creación no debemos ser cultistas, sino rapsodas. No debemos ser protectores de las esencias, sino interpretes de las lecturas.

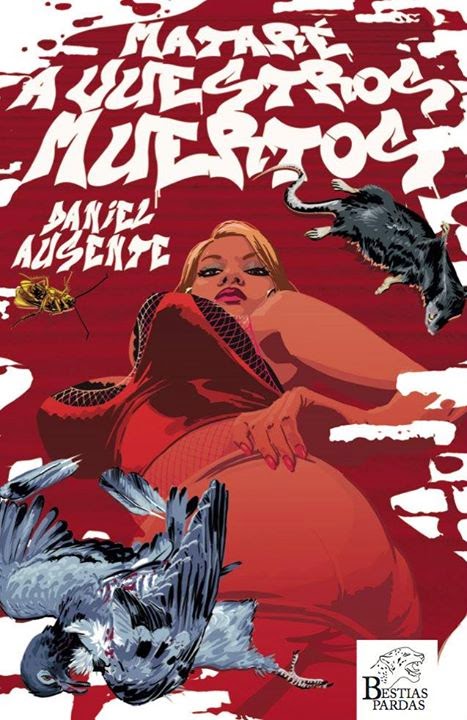

Barcelona, ciudad maldita; Barcelona, ciudad podrida. Con esta premisa, Daniel Ausente concibe una mezcla apócrifa que implica a Lovecraft cruzándose con la lógica kinki —imposible porque Lovecraft hubiera abominado de la mezcla (que no del resultado), aterrorizado sólo con haber puesto un pie en el Barrio Chino — , que por ello resulta genuina: es un hijo deforme, extraño y babeante, un kinki que escupe fuego y orina ácido mientras intenta venderte una radio robada para comprarse medio pico. Una rareza inconcebible que funciona no tanto por rareza como por saber haber cogido lo mejor de todos sus mundos, que son muchos: los mitos lovecraftnianos, lo kinki, las leyendas urbanas y, por poco nobles que puedan parecer los demás materiales para connoisseur intransigente, la literatura.

Adentrarnos en Mataré a vuestros muertos es adentrarse allá donde nunca queremos mirar, en ese barrio de nuestra ciudad —que no tiene por qué ser Barcelona, porque cada ciudad tiene el suyo— por el cual se pasa con la cabeza gacha y los pies ligeros cuando no puede evitarse tener que pasar por él; es adentrarnos en el lugar donde conviven las ratas con las cucarachas, los inmigrantes con los traficantes, los paupérrimos con los criminales. ¿Dónde podría residir el mal si no allí? El mal profundo, el mal sellado bajo capas de hormigón en una zona llena de pasadizos subterráneos que conducen a ninguna parte y calles que conducen hacia una vida corta, es contenido allá donde nadie tiene ya ninguna esperanza, salvo la vida al margen de la oficial. ¿Tiene algo que ver el mal que emana desde el subsuelo y el que se contiene sobre tierra? No es consecuencia ninguno del otro, aunque sí ocupan el mismo espacio: el de los olvidados, el de aquel lugar donde se mira hacia otro lado o despreciando el entorno, el de los mitos enterrados. ¿Qué tienen en común el kinki y el ente de más allá de nuestra realidad? Que ambos los tildamos de mitos, creencias del pasado, barriendo su presencia debajo de la alfombra.

Al colisionar ambos mundos, al encontrar el modo de que encajen dentro del mismo contexto, la novela esgrime una lógica subterránea sobre la ciudad que nos lleva más allá de la historia reciente del país o del cosmos, pensando lo local como fruto de tensiones más allá de la comprensión. Si Barcelona está maldita, si es una ciudad podrida, es porque sus cimientos no son siquiera de este mundo. Ratas, palomas, cucarachas; animales totémicos de lo abyecto, objetos impuros de una realidad que atraviesa el espacio y el tiempo.

¿Existen criaturas lovecraftnianas debajo de cada barrio problemático del país? Cuestionarlo tiene el mismo sentido que preguntar si existe un escritor tan consciente de la importancia de la vida espiritual en el contexto de las ciudades como lo es Ausente de la suya: los mitos lo son porque alguien los origina, encuentra hilos que pueden estar conectados entre sí para explicar aquello que está más allá de toda lógica. Mezclar el Gran Espíritu de los indios americanos, los mitos de Lovecraft y los kinkis que aún sobreviven en los barrios deprimidos de toda España sólo tiene sentido cuando se crean conexiones entre ellos, se busca el modo de edificar una nueva página dentro del gran libro de los mitos de la humanidad. Porque los mitos, incluso cuando son terroríficos como este, no necesitan ser reales o presentarse como tales para conseguir comunicarnos su contenido: sólo necesitan conseguir que nunca olvidemos la posibilidad de que haya algo de cierto en ellos.