No existe tópico más extendido que el viaje. Siempre que se ha pretendido mostrar la evolución del auto-descubrimiento del individuo, ya desde La Odisea —sea por búsqueda de heroísmo, sueños o madurez; o por obligación en el partir — , se ha recurrido al viaje; viajando durante kilómetros, encontrándose con otras personas y situaciones, siempre está presente la oportunidad de reflexión. Al estar lejos de casa, cualquier constricción desaparece. Existe libertad. Libertad, en minúscula, en cualquier caso: el viaje libera porque aleja de la cotidianidad, pero también aprisiona en tanto aleja de cualquier otra parte. Ahí fuera es todo desmedido. Un viaje hace tan probable que encontremos lo buscado como que acabemos completamente destruidos.

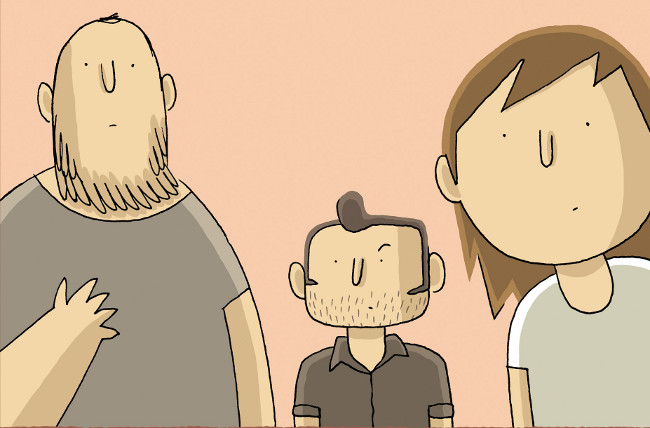

Esa libertad se explora en Cenizas cimentándose sobre su propio título: cenizas literales y metafóricas, de sueños y de amigos, del pasado y el futuro. Historia de viajes, road movie de cómic, tierno relato con tintes de medida extrañeza realista, pero también algo más: canto a la amistad. Eso no impide que el trío protagonista sea la antítesis de la amistad cordial sostenida a lo largo del tiempo; mientras Polly es la huraña amante de la música y Moho el caradura insoportable que vive de apaños, Piter se nos presenta como alma del grupo: de carácter pacificador, buscando entendimiento, sus esfuerzos dan cohesión a sus diferencias; en cualquier caso, no se unen por ninguna razón desinteresada: al morir Héctor, el cuarto en discordia, deben cumplir su último deseo de esparcir sus cenizas en un lugar lejano. Un último viaje por amor para recuperar la amistad perdida. Amistad que es todo aristas, porque ni siquiera es triángulo —no triángulo por cuadrado: la ausencia de Héctor desestabiliza su configuración básica, ya que deja de existir razón para permanecer unidos; cuando a un cuadrado falta una arista no se torna triángulo, sino linea — ; en cada uno de sus extremos están Polly y Moho, sólo unidos por el nudo que supone Piter en esa cuerda imposible de discordialidad.

Sus personajes se mueven como figuras en tensión, imanes polarizados que deben encontrar la distancia justa para no arrojar lejos de sí al resto; o como en el dilema del erizo, individuos abandonados a la intemperie en invierno necesitando calor ajeno: demasiado cerca: las puas; demasiado lejos: el frío. Su necesidad de afecto no corresponde a su incapacidad de mantenerse cerca del resto.

La historia del monito Andrés funciona de forma similar a la del resto, salvo por su función integradora. Aunque su historia se nos da como recuerdos fragmentados, guardan coherencia al dar cohesión al conjunto; en cierto modo, éste hace su propio viaje personal. Aunque si bien es secundaria su trama, sirve para reforzar una idea al respecto de Moho, que en el fondo es buen chico, que quedaría desdibujada sin ella: Andrés es artífice y representación de todo lo bueno en Moho. Su función trasciende lo empático —un mono de circo, por definición maltratado, siempre genera simpatía— o humorístico —un monete siempre es gracioso — , para circunscribirse como figura de sentimientos profundos: tiene una función heroica, narrativa y personal; no es ni macguffin ni recurso narrativo, sino personaje: re-configura el cuadrado, las expectativas, y, en sentido metafórico, la posibilidad de que sus protagonistas se aproximen.

¿Qué tiene en común entonces el viaje con el dilema del erizo? Que para poder experimentarlos, hay que permitir la intrusión del otro en nuestras vidas. El otro, que es siempre incertidumbre. He ahí que acontecen dos intrusiones (mayores) en Cenizas:

La intrusión de otras obras, bien sean de ficción o un ensayo sobre la cremación, sirven como contrapunto a las situaciones que ocurren en la narración; no subrayan lo ocurrido, pero tampoco aparecen como desunidos. Aspectos particulares de la narración quedan con ellos puntuados. Más que aclarar amplían, dan sentidos hasta ahora escondidos —lo cual lo asemeja a La Casa de Hojas, salvo que el interés en las cuadrículas de Álvaro Ortiz supera el experimentalismo de Mark Danielewski en uso: aquí no es juego, trámite lúdico de la experiencia, sino parte inherente de lo narrado — , no siendo por necesidad interpretaciones de lo ocurrido. O no renunciando a la literal.

La intrusión del tiempo fragmentado, por su parte, introduce la historia sin necesidad de contextualizar premisas a priori. En ocasiones no sabemos quién es un personaje o qué está haciendo hasta mucho después de lo mostrado —aunque no sólo eso, sino que además toda intrusión del tiempo es una forma de viaje autónomo: al igual que todos los personajes de la aventura inician su propio viaje personal, ya que cada uno suscribe el suyo coincidiendo en común sólo por el deseo, y una pizca de fortuna, de Héctor, el tiempo también se deja llevar; no sigue una senda recta, unívoca, sino que explora los límites de la representación a través de medidos vaivenes — , pero al hacerlo no redunda en sobrexplicar nada; juega con el tiempo para narrar en dos fases aquellos eventos que, sin acabar determinándolo, sí dotan de sentido al conjunto. Por eso el viaje de Melina, que nos muestran antes de ser explicado o siquiera conocido: antes de conocerla, sirve como metáfora del viaje de los personajes; después de conocerla, adquiere significación literal sin perder sentido metafórico.

Del mis modo, hay algo peculiar en las presentaciones. Se nos introducen de forma progresiva, pero resultan un parón en la narración; irrumpen, pero como función. Función más pictórica que narrativa, como si fueran una serie de retratos realizados durante años, donde cambian tanto aspecto como descripciones, haciéndolas más que presentaciones figuraciones; nos narran aquello que son a través de un cambio progresivo, renunciando al escaso realismo de los artificios narrativos.

Por eso el realismo es su mejor baza. No realismo entendido como representación real tal cual es, hecho imposible de facto, sino asumido como re-interpretación de lo real: hay decisiones incoherentes, actos sin consecuencias, palabras cercenadas de lógica. No hay un orden aparente por el cual ocurren las cosas. No lo hay porque tampoco en la realidad lo hay, ni las personas siempre somos coherentes, ni nuestros actos tienen consecuencias; el caos reina el mundo, por eso el encuentro cabe siempre en el viaje. Bien es cierto que al final descubren un sueño común, que además ha sido orquestado en su ausencia —lo cual tampoco significa que haya una inteligencia ordenadora, sino lo contrario: el propio Ortiz desaparece como artífice del texto, o aparece: al situarse como personaje que disfruta del sueño común, disimula su intervención — , pero incluso entonces siguen sin tener mayor razón para estar juntos: son amigos por, en el momento adecuado, haberse encontrado: he ahí el fruto de la fortuna.

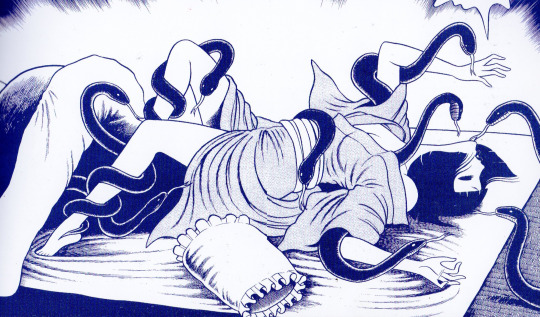

Cenizas no es sólo oda a la amistad, sino también al carácter imprevisible de la misma: un viaje puede servir tanto para adentrarse en la muerte perpetua, acabar en nada, o para encontrarse en la muerte renacido, resurgir como ave fenix de las cenizas. Toda amistad, como toda existencia, es un viaje, por eso siempre está camino de la pira esperando ser fenix o morir en el intento.