En la ficción todo es figuración. Hablar figuradamente, imaginando la forma de las cosas, nos permite pensar una idea de tal modo que se nos presenta como más real al abordarla de forma indirecta: su papel no es por representar la realidad en sí misma, sino mostrárnosla con mayor nitidez a través de los ropajes de la imaginación. Sin embargo, existe la creencia de que toda obra es más elevada según más próxima esté de la vida cotidiana, de los hechos contrastados. Lo cual no deja de ser problemático. El arte tiene la obligación de representar lo real —o en el peor de los casos, la necesidad de hacerlo: si el artista no puede desvincularse de las circunstancias de su tiempo, su obra tampoco será capaz de hacerlo — , pero eso puede conseguirse tanto desde el acercamiento directo del retrato, de la no-ficción, o desde el detour propio de la caricatura, la ficción.

En cualquier caso, si lo llamamos «no-ficción» en vez de realidad es porque se sitúa con respecto de ésta en el mismo lugar que la ficción: como reflejo de la misma. Y por extensión, ambas formas dependen de unas reglas narrativas que las aproximan en más puntos que las alejan.

1. Aunque la mayoría preferirían poder olvidarlo por pura conveniencia, hubo un tiempo en que el cielo era rosa; no un tiempo pasado, un tiempo donde se podía respirar la noche durante el día. Aunque todos consigan olvidarlo, nosotros no olvidamos; la humanidad puede lanzarse al unísono a las vías del progreso, nosotros aún abrazamos los últimos estertores del día para imbuirnos en el congestionado rosa que aún titila en el mundo.

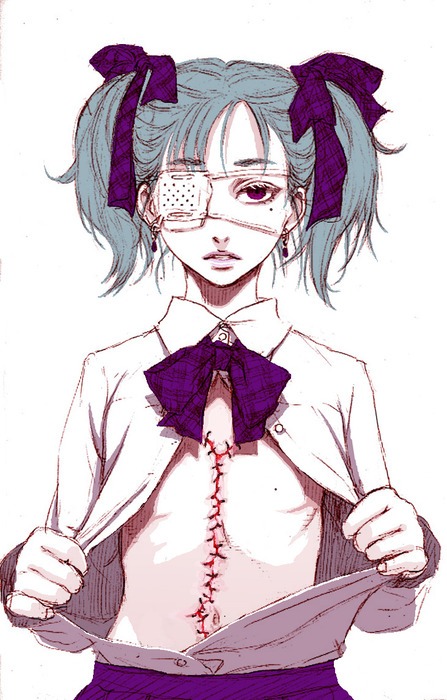

1. Aunque la mayoría preferirían poder olvidarlo por pura conveniencia, hubo un tiempo en que el cielo era rosa; no un tiempo pasado, un tiempo donde se podía respirar la noche durante el día. Aunque todos consigan olvidarlo, nosotros no olvidamos; la humanidad puede lanzarse al unísono a las vías del progreso, nosotros aún abrazamos los últimos estertores del día para imbuirnos en el congestionado rosa que aún titila en el mundo.  2. Amamos la violencia, la destrucción, el movimiento de obliteración. No tenemos cuitas, salvo los ríos de sangre y las vísceras recorriendo las calles; no tenemos órganos, sino cuerpos: no somos zombies, porque no encontramos alimento en la aniquilación ajena. En la autonegación del yo, de la vida, del mundo. Destruimos sólo para volver a crear, herimos sólo para sanar.

2. Amamos la violencia, la destrucción, el movimiento de obliteración. No tenemos cuitas, salvo los ríos de sangre y las vísceras recorriendo las calles; no tenemos órganos, sino cuerpos: no somos zombies, porque no encontramos alimento en la aniquilación ajena. En la autonegación del yo, de la vida, del mundo. Destruimos sólo para volver a crear, herimos sólo para sanar.