Aunque ya por el hecho de haber nacido venimos condicionados por nuestra herencia genética, los límites de nuestro ser los definirá de forma más prominente nuestro entorno que cualquier condicionamiento primero que podamos haber arrastrado. No es lo mismo nacer seriamente limitado emocional o mentalmente en una familia pobre que en una familia rica, sin hacer distinciones si su riqueza reside en experiencias, conocimiento o dinero. Nuestra manera de abordar el mundo cambiará según la conjugación de todos los factores posibles, no sólo por nuestro género, religión o clase. A fin de cuentas no existe un relato objetivo de los acontecimientos del mundo, ya que todo lo que percibimos pasa primero por el filtro de nuestra idea de lo que es el exterior; en tanto que ni podemos saber lo que piensan los demás ni la naturaleza tiene intencionalidad alguna, todo aquello que nos sucede tenemos que interpretarlo siguiendo los patrones de aquello que ya conocemos de antemano. Lo que nuestra experiencia nos diga que es lo más probable que signifiquen esos acontecimientos.

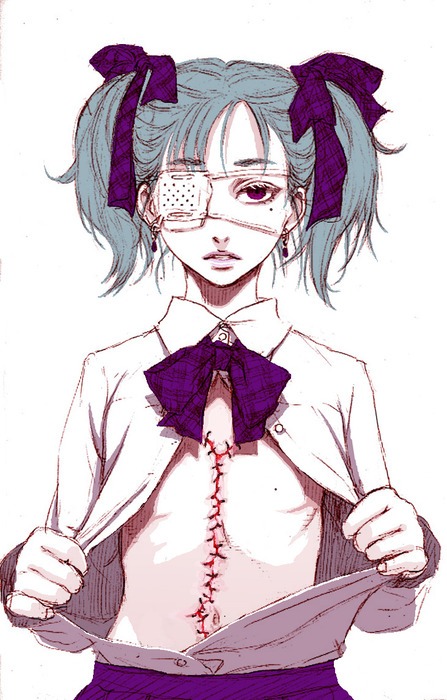

No ha existido nunca un sólo día que no fuera el fin del mundo. Todos los días alguien se encuentra desahuciado repentinamente de lo que siempre había dado por hecho, de lo que no cambiaría nunca. No en su caso, al menos. Sólo hace falta un desafortunado giro de acontecimientos para quedarnos sin nuestra familia, nuestros amigos, nuestro empleo, nuestra casa o nuestra pareja, si es que no de varias o todas esas cosas al mismo tiempo; una catástrofe natural, un accidente, un acto criminal, la mera casualidad: todos ellos pueden dejarnos en un estado de desahucio físico, pero también existencial, De eso trata Himizu. De lo que ocurre cuando el fin del mundo ha llegado, pero la vida sigue. Qué ocurre cuando descubrimos que no existe ningún final posible salvo la muerte, que incluso entonces no es el final porque el mundo continuará estando allí —sin nosotros, sin los otros, pero sin borrar el vacío que hemos dejado — , que lo único que puede cambiar en cada ocasión es el orden de las cosas tal y como han sido hasta el momento.