Nuestra concepción de los límites de lo que es razonable va variando según vamos adoptando nuevas tecnologías a nuestras vidas. No es posible pensar el mundo igual después de la rueda, las videocámaras o Internet: cada una, a través de su particular medio, ha ampliado y reducido el horizonte de expectativas de los seres humanos como especie. Han ampliado los límites, pero también han sepultado convenciones. Tanto la intimidad como la identidad varían de forma asombrosa cuando se introducen nuevas tecnologías: con la rueda, acercarse hasta lugares lejanos y conocer algo más allá de la tierra donde se nació ya no es una utopía; con la videocámara existe un nuevo sentimiento de exhibición, es posible registrar cualquier cosa que hagamos para enseñárselo a los demás; con Internet se multiplica lo anterior de forma exponencial, porque podemos viajar sin movernos de casa y compartir nuestra vida sin siquiera vernos de forma física. Nuestros hábitos de vida cambian con nuestros hábitos tecnológicos. Ahora bien, si los hábitos varían según los cambios en la tecnología existe algo más profundo que nunca cambia: la esencia misma de aquello que nos hace humanos, la concepción profunda de la identidad.

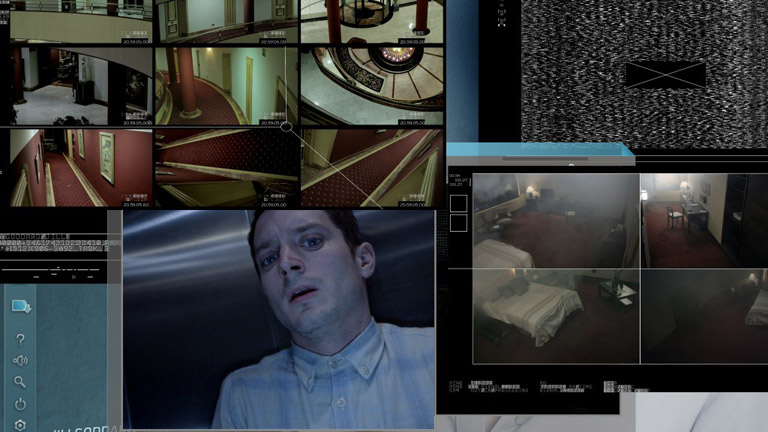

Si hablamos de los hábitos cambiantes por causa de la tecnología imperante, Open Windows juega sus cartas al respecto desde el principio: en tanto la idea de intimidad ha variado, ya que Internet ha creado la concepción de que el acoso es positivo siempre y cuando se confunda con interés público —que en realidad no proviene tanto de Internet como de la prensa rosa, aunque la tecnología haya permitido amplificarlo de forma extrema — , hemos deshumanizado la idea de los otros. Si seguimos la historia de Jill Goddard, la estrella de moda en la serie B, y Nick, el administrador de una de las web de fans de la primera, es fácil ver hasta que punto es cierto lo anterior; la relación que sostiene Nick con Goddard es de consumo, un ejercicio de acoso puro, en tanto la consideración que hace de ella es poco más que de un trozo de carne. Siente que ella le debe algo. Ella es explotada de forma sistemática, tanto su vida como su imagen, para nutrir de contenido una página dedicada en exclusiva al orgullo del acoso como forma de vida, con una industria detrás fomentando la misma para obtener beneficios.