Toda existencia se nos antoja enfermedad en nuestras cabezas. Aunque habrá quien quiera creer existencia y enfermedad como sinónimos, en tanto en ambos casos se padecen, entre ellos existe una similitud simbólica que hacen que jamás lleguen a solaparse; la enfermedad parasita la existencia más que definirla, por ello se nos antojan equivalentes en tanto su comportamiento lo parece: nadie pide existir, aunque es inevitable hacerlo en tanto arrojados al mundo; se vive como se puede, no así como se quiere. La enfermedad es algo que se carga, que define nuestra existencia y nos obliga a adaptar nuestras expectativas. La enfermedad existe, por necesidad, a partir de la existencia; podría darse la existencia sin enfermedad, una forma de vida hipotética donde sólo es posible la paz perpetua sin autoengaño ni sufrimiento, aunque no podría darse enfermedad sin existencia, un perpetuo estado de desorden sin posibilidad de cambio ni mundo. Enfermamos porque existimos, pero existimos sin saber porqué: cada cual debe descubrirlo en su existencia, o intuirlo de la enfermedad a curar.

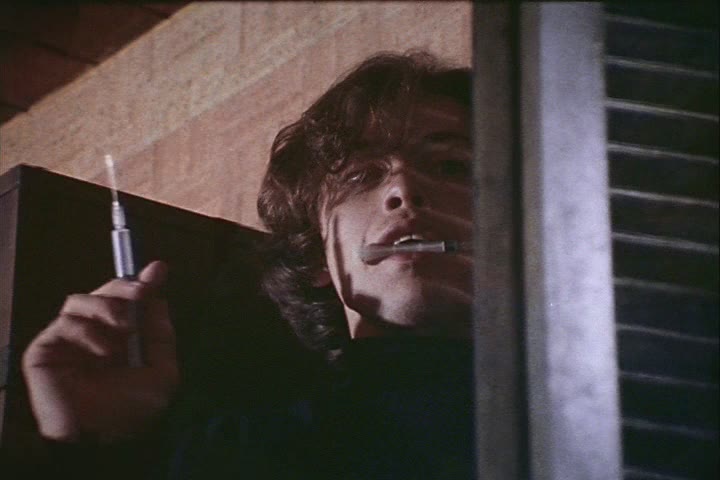

De querer encontrar una lógica subyacente tras la obra de George A. Romero esta debería ser la reinterpretación de las figuras míticas del terror. Buscando siempre un giro de tuerca, añadir una dimensión contemporánea a figuras que aquejan artritis interpretativa por la edad cada vez que se intentan rescatar, consigue hacer un análisis profundo de la psicología de su tiempo a través de sus monstruos que son los nuestros. Martin no es una excepción, incluso cuando tiene más de deconstrucción. Su (re)interpretación del mito vampírico, a través de la figura del joven (al menos de aspecto) Martin, discurre entre dos rutas sin nunca aclarar cuál de las dos se ha elegido: no sabemos nunca si es un enfermo mental o un vampiro. Juega con la ambigüedad y viola presunciones básicas del vampirismo, además de recontextualizar su significación erótica en el proceso.