Es tan inaprensible y extenso el mundo que cualquier pretensión de reducirlo hasta un conocimiento cierto, un control absoluto de cada parcela de realidad, no sólo nos llevará hasta el fracaso último de nuestros objetivos, sino también hacia nuestra propia destrucción. No podemos saber todo, porque saber todo nos mataría. Nos mataría porque o bien acabaríamos encontrándonos con la imposibilidad de conocer todo por la compartimentación extrema de cada disciplina de conocimiento —lo cual produciría la imposibilidad del saber, en tanto nadie conocería nada más allá de su campo concreto— o con el aburrimiento no menos extremo que nos atenazaría al no quedar ningún misterio sin resolver; el hombre descreído de toda realidad ajena a su saber es un hombre enfermo. Aquel que pasa por la vida encerrándose en sí mismo, en sus vicios y visiones, con la pretensión de controlar todos los aspectos de su vida para conducirlos hasta donde le interesan se parece más, para su desgracia, a un cadáver que a un hombre: sin cadáver, sin conflicto, toda su humanidad se ha disipado incluso antes de saberlo.

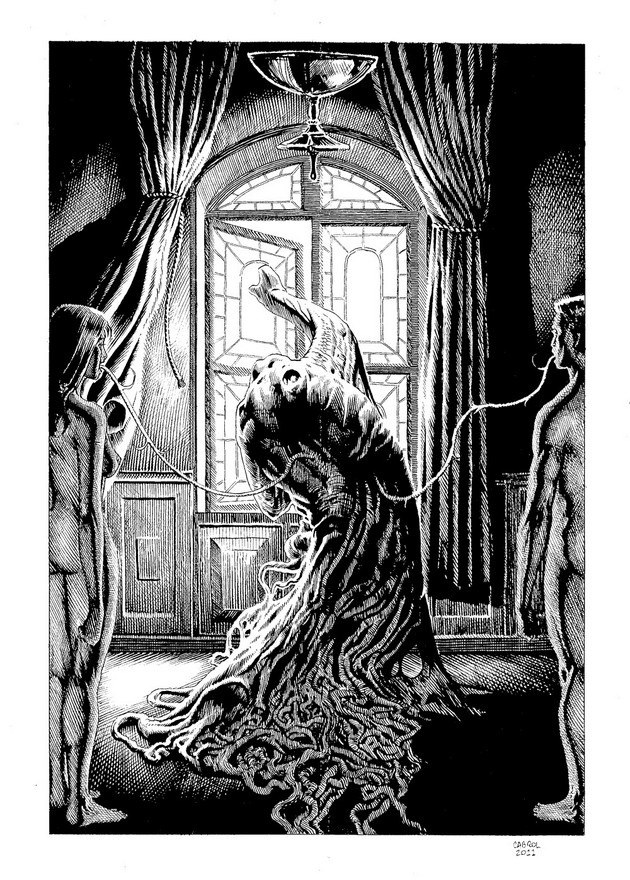

Francis Leicester es apuesto, educado e inteligente pero, sin embargo, prefiere la compañía de sus libros de derecho que la de cualquier persona; quitado de todo vicio, exonerado de toda intención de tener pareja o amigos, lo único que le interesa son sus ocho horas de estudio hasta poder retomarlas de nuevo al día siguiente. Para nada más vive. ¿Qué ocurre cuando enferma por causa de su vida enclaustrada? Que el médico le recomienda una medicina que, al empezar a tomarla, mejora sólo en la medida que se convierte en su antítesis: sale hasta altas horas, se junta con gente indebida, se da la vida del buen comer, del mejor beber y al final le conocen bien en todo lupanar de la ciudad; Londres es su campo de juego, al menos, hasta que comienza su descenso. Ya nunca saldrá de su cuarto.