Este texto fue publicado originalmente en octubre de 2017 en la revista cultural Canino. Ha sido reeditado y remaquetado para la ocasión.

Existe todo un universo más allá del shōnen o el shōjo. Eso no es algo desconocido para prácticamente nadie. España, como Japón, tuvo predilección por el terror, la ciencia ficción, el erotismo y una o dos piezas muy específicas de fantasía muy influenciadas por Dungeons & Dragons y Wizardry hasta que estallara la gran obra cumbre del shōnen moderno, Dragon Ball, cambiando para siempre los gustos del público mainstream. Porque si algo ha definido la preferencia del público en cuanto a manga y el anime, durante la mayor parte de su historia, ha sido su engalarse de violencia, oscuridad y lo que muchos llamarían una apariencia adulta.

Apariencia, porque lo que hacía adultas a la mayoría de esas historias era su complejidad, no el gore o el erotismo. Ya hablemos de Akira, Ghost in the Shell o incluso de las raras avis que son los primeros trabajos de Hirohiko Araki, en origen la excepción fue Dragon Ball y el énfasis en el público infantil, no al revés. Pues en el manga y el anime siempre ha tenido un gran espacio propio el manga para adultos. Para hombres adultos, si hacemos caso a su demografía. El manga conocido como seinen.

Orígenes del seinen. De Tokyo a Osaka y vuelta a la capital

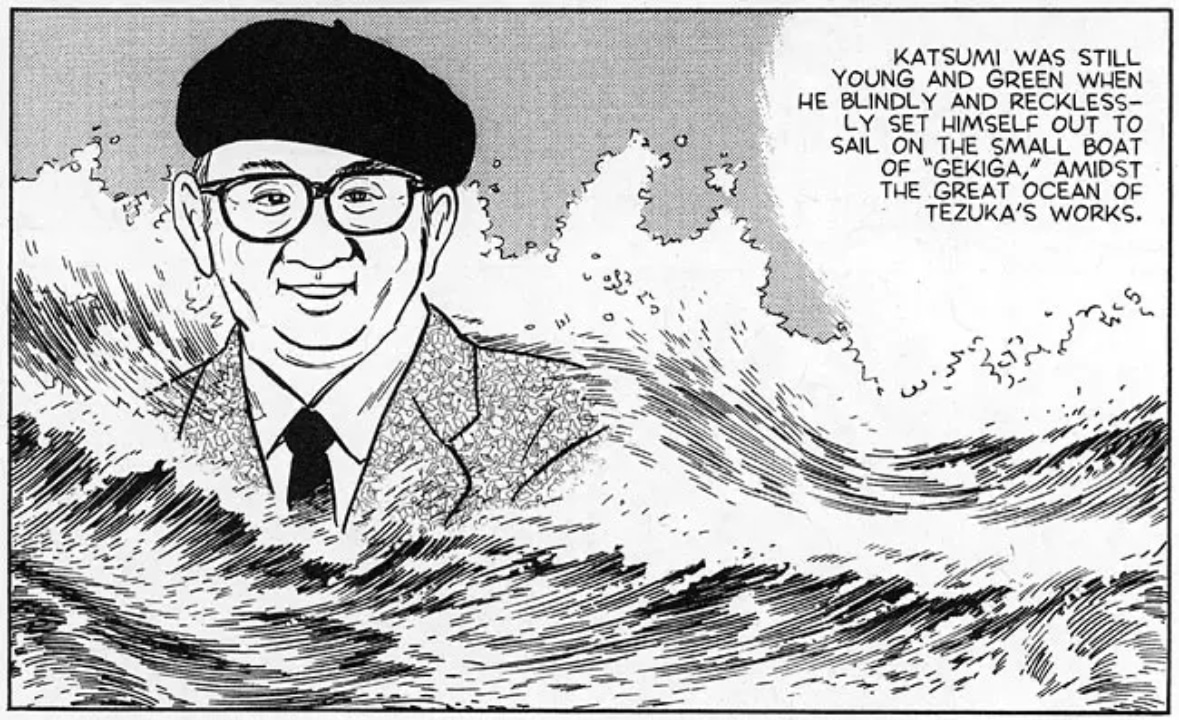

Como viene siendo costumbre, resulta difícil situar un punto de inicio para un género que es más bien una demografía. Hombres de entre 20 y 50 años. Un público objetivo tan amplio que es casi como decir «para cualquier lector adulto». Pero es posible condensar su origen en tres hitos que ocurrieron en tres años consecutivos: la publicación de Fénix de Osamu Tezuka, la creación de la revista Weekly Manga Times y los orígenes del gekiga.

De lo primero ya hemos hablado con anterioridad. Siendo Osamu Tezuka el gran autor de manga de los 60s, su salto hacia un manga de corte más adulto en Fénix, auspiciado por la creación de la revista COM, marco la pauta para que otros autores del mainstream tokyota siguieran su ejemplo para comenzar a hacer historias enfocadas a un público adulto. Algo que se concretaría en noviembre de 1956 al ser creada la primera de las hoy innumerables revistas seinen: Weekly Manga Times. Dominando el escenario de las publicaciones de manga para adultos hasta bien entrados los 80s junto con Weekly Manga Goraku y la hoy fallecida Weekly Manga Sunday, en todas ellas acabó publicando Gō Nagai tras su paso por la Shōnen Jump. Porque de hecho, Nagai será el primer gran autor de manga seinen. Y siguiendo con la tradición de que Tezuka disemina su esencia por todo género que haya pueda ofrecer el manga, Nagai, como el más erótico-violento de sus sucesores, tenía odas las papeletas para hacerse un hueco en el mundo del seinen.

Mientras en la capital se llevaba al manga más allá de sus límites conocidos, en la más adusta Osaka se comenzó a cocer una revolución completamente diferente. Al calor del sistema de producción de mangas para librerías de préstamos —librerías que funcionaban como videoclubs en los cuales podías alquilar por horas o días mangas y libros, muchas veces ideados específicamente para que ser distribuidos a través de este sistema — , muchos autores de la época decidieron aprovechar la libertad que les brindaba el no tener que pasar por revistas de ninguna clase para hacer mangas enfocado a adultos que pudiera tocar temas verdaderamente controvertidos. Historias impensables en las páginas de una revista mainstream de la época.

Teniendo su cabeza visible en Yoshihiro Tatsumi, a ese tipo de mangas se lo denominaría gekiga.

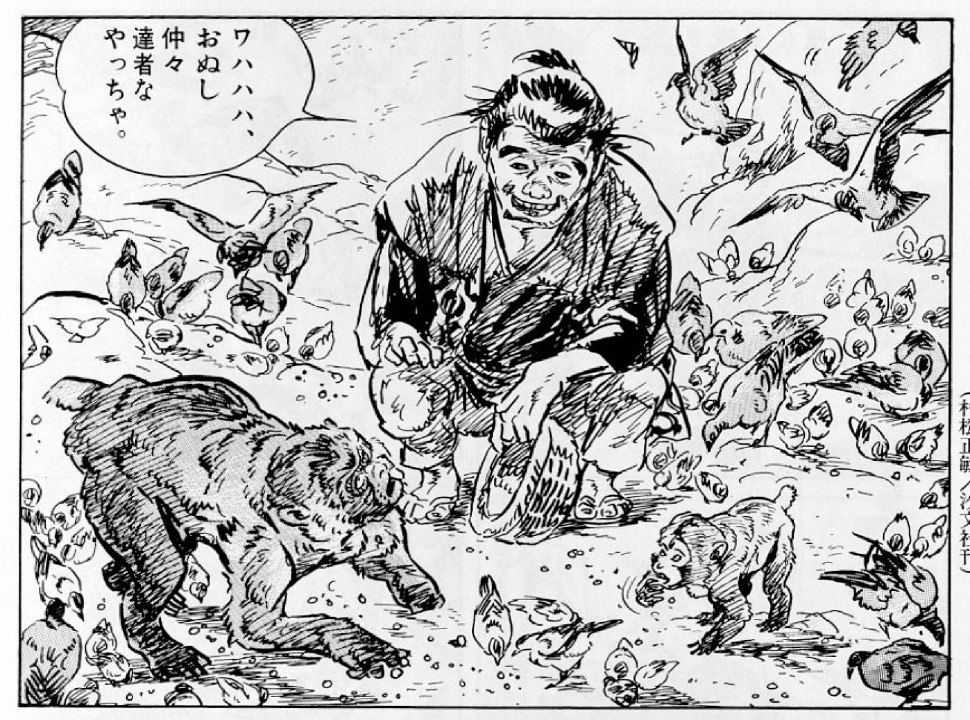

Con un énfasis en temas como la madurez, las crisis existenciales o la vida cotidiana, el gekiga supuso para el manga algo similar a lo que significó la novela gráfica para el cómic. Algo que acabaría concretándose en la creación de la revista Garo, pero también en el auge de cierto manga realista con querencia por las historias trágicas de samurai como las de Hiroshi Hirata, Kazuo Koike y Sanpei Shirato. Todos ellos con un gran gusto por el trazo crudo, el enfoque realista y haciendo hincapié en los aspectos políticos de la vida cotidiana.

¿Significa eso que en el gekiga fueran herméticos al seinen? Más bien al contrario. Aunque hubo quienes nunca quisieron salir de Garo y el circuito independiente, la mayoría acabarían reculando de uno u otro modo dentro del circuito de las revistas mainstream, cada vez más amplio y más abiertos a propuestas fuera de la media. De hecho, el caso más conocido fue el de Kazuo Koike. Habiendo publicado sus dos mangas más famosos, El lobo solitario y su cachorro y Crying Freeman, en la Weekly Manga Action y la Big Comic Spirits respectivamente, es evidente que los autores del gekiga estaban lejos de estar tan aislados del manga como la divulgación del cómic actual nos pretende dar a entender.

El primer nombre propio del seinen: la familia Big Comic

A la hora de hablar de seinen tenemos que tener en cuenta que la proliferación de las revistas del género fue rápida. Japón estaba ansiosa de historias para adultos. Pero a diferencia del shōnen, que decidió seguir la pauta impuesta por Tezuka, o del shōjo, que exploró las raíces más profundas dentro del manga, el seinen tendría puesto un ojo en lo que hacía el shōnen mientras se fijaba de forma indisimulada en los avances del gekiga. Y de ahí surgiría la que es la serie seinen más longeva de la historia, con 216 tomos y más de trescientos millones de copias distribuidas: Golgo 13.

Narrando la historia de Duke Togo, un asesino profesional que usa el pseudónimo Golgo 13 —referencia crística donde las hayas, ya que Golgo viene de Golgotha, el monte donde fue crucificado Jesús, y el 13 por la cantidad de sus apóstoles — , cada capítulo nos narra un encargo diferente que tendrá que despachar con su M16 modificado y sus asombrosas habilidades como francotirador. Y si bien una premisa de esa clase podría haber acabado por hacerse tediosa, su autor, Takao Saito, ha conseguido mantener el interés después de todos estos años. ¿Cómo? Del mismo modo que lo hace el objeto de su inspiración, James Bond: dirigiéndose siempre adelante, aprovechando el contexto de cada época para contar historias que pudieran salir en las noticias y obviando el hecho de que es físicamente imposible que un hombre no haya envejecido ni un sólo día en casi cincuenta años.

Algo que no parece que vaya a cambiar en el futuro. No cuando ejerció de maestro del otro padre del seinen, Kazuo Koike, quien crearía después una academia para aprender a escribir, la Gekika Sonjuku, de donde saldrían la mayoría de grandes nombres del género de los 80s y que aún hoy siguen en activo. Pero ni siquiera ahí acaba la influencia de Sato. A fin de cuentas, es el el autor insignia de una de las revistas seinen más vendidas del país: la Big Comic.

Habiendo publicado en sus páginas autores de la talla de Jiro Taniguchi, Osamu Tezuka, Leiji Matsumoto, Shotaro Ishinomori y Fujiko F. Fujio, dejar fuera a la revista no tendría sentido. No cuando ha publicado obras del calibre de MW, Oda a Kirihito, Galaxy Express 999, Sabu e Ichi e incluso la segunda parte de La Leyenda de Kamui de Sanpei Shirato.

Por desgracia, nada de eso quita para que en tiempos recientes haya decaído notablemente. Sin portadas de Shūichi Higurashi desde el 2011, quien se encargaba de hacer una ilustración de una persona famosa para la portada desde el año 1970, y sin series que hayan sido grandes impactos recientes, con lo más cercano a un hit el estupendo manga político Eagle: The Making of an Asian-American President de Kaiji Kawaguchi —el cual describiría el asqueroso de Warren Ellis como «un salvaje enredo de sexo, odio, secretos e intriga maquiaveliana. Primary Colors de verdadera mala hostia» — , la mítica cabecera parece estar en horas bajas. O lo estaría de no tener entre manos la estupenda Blue Giant, de Shinichi Ishizuka, y el ejemplo de su hermana pequeña, la Big Comic Spirits.

Habiendo pasado por sus páginas gente como Junji Ito, Masasumi Kakizaki, Taiyō Matsumoto y los omnipresentes Rumiko Takahashi, Jiro Taniguchi y Go Nagai, tampoco pueden quejarse de alineamientorecienteal tener entre sus filas a Inio Asano con Dead Dead Demons De De De De Destruction, Kengo Hanazawa con I Am A Hero y a Muneyuki Kaneshiro y Kensuke Nishida con el excelente ejemplo de body horror existencialista que es Jagaaaaaan. ¿Y actualmente? Tienen en nómina a Naoki Urasawa publicando Asadora!, George Asakura con Dance Dance Danseur y Kiko Urino con Alice, Doko Made mo. Es decir, están lejos de no ser una de las fuerzas dominantes del seinen desde hace muchos años.

Dos Weekly Young, dos enfoques opuestos

Hasta aquí apenas sí hemos rascado la superficie. Pues para entender hasta qué punto es diverso el campo del seinen tendríamos que acudir a otra de las revistas más famosas y leídas del género. Una que arrastra una fama peculiar. Pues, durante años, se ha dicho en Japón que los lectores de la Weekly Young Magazine eran sólo dos tipos de personas: o bien moteros o bien delincuentes.

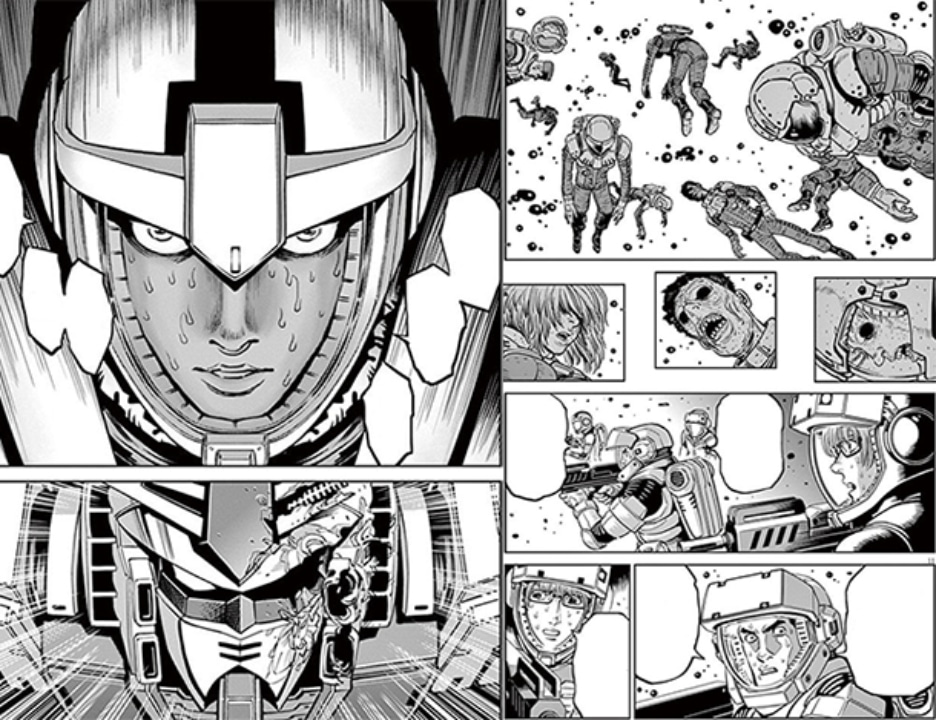

Poniendo todo su énfasis en la violencia, el sexo, la acción y un humor oscilando entre, efectivamente, la violencia y el sexo, el lector medio de Weekly Young Magazine sabe lo que busca entre sus páginas: que le atice entre los dientes con una tubería un zumbado en moto yendo a ciento cuarenta kilómetros por hora en ciudad. Algo que sin duda le ofrecen clásicos absolutos como Akira de Katsujiro Otomo, Ghost in the Shell de Masamune Shirow, Initial D de Shuichi Shigeno y Dragon Head de Minetaro Mochizuki. Eso sin contar lo desconcertante que resulta que, desde que publicaran Chobits en los 90s, ha resultado ser la casa predilecta donde publicar para las CLAMP.

Con series recientes como Kaiji de Nobuyuki Fukumoto, Prison School de Akira Hiramoto y Minami-ke de Koharu Sakuraba, y siendo su mayor éxito actual Under Ninja de Kengo Hanazawa, aunque sus propuestas de violencia se han quedado bastante atrás para abrazar con más fruición lo sexy y la poco disimulada reflexión política —Kaiji está considerado, no por accidente, uno de los mayores ejemplos de manga de izquierdas — , la Weekly Young Magazine sigue siendo el espacio ideal para moteros, criminales y macarras. Porque a fin de cuentas, ellos también son adultos.

Hasta aquí hemos visto muchas revistas diferentes. Revistas con un enfoque particular cada cual. Pero, ¿eso significa que no existe una revista líder como lo es la Shōnen Jump en su campo? Sí, pero no. Existe una revista de personalidad muy marcada que vende más que las demás, pero no les saca la bestial delantera de la cual la Shōnen Jump se puede jactar. Sólo vende un poco por encima de la media. Incluso si es la casa por excelencia donde los mangas se convertirán con toda seguridad en anime tarde o temprano, teniendo en su haber varios títulos que se cuelan cada mes en el top 10 de los títulos más vendidos en Japón. Hablamos del primo adulto de la Shōnen Jump: la revista Weekly Young Jump.

Siendo la casa de clásicos bien conocidos como Elfen Lied de Lynn Okamoto, Gantz de Hiroya Oku o Rozen Maiden de Peach-Pit, también es la casa de propuestas mucho más extrañas y arriesgadas como ese par de thrillers completamente antitéticos, pero igualmente geniales, que son Innocent de Shinichi Sakamoto y Liar Game de Shinobu Kaitani. Porque, ¿en qué se parece la historia de una familia de verdugos franceses a la conspiración de un extraño grupo criminal que obliga a personas endeudadas a apostar en juegos crueles donde se juegan sus vidas? En principio, en nada. Pero nada más lejos de la realidad. El tipo de manga que publica la Weekly Young Jump está muy definido: series con espíritu Shōnen Jump, pero demasiado transgresoras, ya sea en temática o en estética, como para poder venderse a los «niños».

Niños, entre comillas, porque actualmente la edad media del lector de la Shōnen Jump está alrededor de los veinte años.

Con eso en mente, cabe considerar dos cosas. El nivel medio de la Weekly Young Jump es bastante más alto que el de la mayoría de otras revistas, pero también tienen todas las series un aire de familia entre sí. Por eso no debería extrañarnos que series como Golden Kamuy de Satoru Noda y Hiroshi Nakagawa o, ya centrándonos en algo tan vil como los números, Kingdom de Yasuhisa Hara, Tokyo Ghoul:re de Sui Ishida y One Punch Man de ONE y Yuusuke Murata, han estado entre los mangas más vendidos de Japón durante años.

Al igual que la Shōnen Jump, la Weekly Young Jump es una factoría de hits. Y quien no sepa o no pueda amoldarse a su frenético sistema de descartes no podrá nunca sobrevivir en esa liga llena de monstruos de la creatividad. Incluso si ahora sus mayores éxitos son los que ya tienen más de diez años a la espalda sin nadie sabiendo como destacar del mismo modo.

La paradoja del seinen: vender menos para vender a más gente

Hasta aquí ha quedado claro que si hay un género o demografía en el que cabe horadar con más cuidado ese es el seinen. Algo lógico. Siendo la que abarca al género y el perfil de edad privilegiado por excelencia es lógico que el margen creativo disponible le permite tener mucho más espacio para crecer incluso en las formas más inverosímiles. ¿Pero se traduce eso en ventas particularmente espectaculares? No necesariamente.

Debido a su diversidad, hay una cantidad proporcionalmente mayor de revistas. Lo cual se traduce en que, si bien no existen grandes diferencias en la media de ventas de sus principales cabeceras, ninguna de ellas destaca de forma clara por encima de las demás.

No para los cánones japoneses.

Para las revistas que hemos nombrado, u otras como Super Jump, las ventas medias por número oscilan entre los 200.000 y los 500.000 ejemplares. Cifras mareantes para la industria editorial occidental, espectaculares incluso para la mayoría de las revistas shōnen, pero lejos del 1.000.000~2.000.000 en los que se mueven revistas como la Weekly Shōnen Jump o la Weekly Shōnen Magazine.

De todos modos, cabe entender que los números medios de las revistas seinen demuestran que el shōnen no es ni de lejos la demografía más representativa de lo que es el manga. Pues si bien seinen significa, literalmente, «hombre joven», desde los 70s se han ido agrupando bajo esa etiqueta revistas con una cada vez mayor apertura demográfica. Revistas para hombres de más de cincuenta años, especializadas en yuri —romances lésbicos que, por su naturaleza homosexual, ya no se consideran apropiadas para niños — , en chicas guapas dándose de hostias —aunque suene a broma, no lo es: atendía, pues cerró en 2012, al muy apropiado nombre de Comic Valkyrie— o específicamente en Mobile Suit Gundam, caen todas dentro de la categoría de seinen. Todo vale siempre que sea posible concebir un nicho posible dentro de la demografía más amplia y con mayor poder adquisitivo que existe bajo el paraguas del capitalismo.

El seinen como procurador de grandes nombres de autor

También es cierto que esa diversidad ha permitido algo que no ocurre con tanta facilidad en las otras demografías: que prácticamente cualquier cualquier revista, por nicho que esta sea, pueda tener en su haber un autor o un título absolutamente imprescindible.

Como es obvio, cuanto mayor es el medio más facilidad tiene para conseguir que recalen entre sus páginas autores potentes. Pero no siempre es así. Por ejemplo, a pesar de su poco más de 100.000 ejemplares por número y centrarse en la comedia romántica y el 4‑koma —formato humorístico basado en gags de cuatro viñetas — , Young Animal puede jactarse de tener en su haber dos obras seinen de ventas no sólo descomunales, sino también de traducción a numerosos países extranjeros, incluido el nuestro: hablamos de Berserk de Kentaro Miura y March Comes in like a Lion de Chica Umino. Dos series que es difícil que pudieran ser más diametralmente opuestas, incluso si ambas comparten espíritu de onirismo melancólico. Si bien uno, el tristemente fallecido Miura, con un mucho mayor énfasis en la violencia y la fantasía, que la otra, Umino, que prefiere centrarse en las crisis internas y el realismo.

Algo similar ocurre con Monthly Afternoon. Superando no muy holgadamente las 50.000 copias mensuales, la revista ha visto pasar por sus páginas obras como Vinland Saga de Makoto Yukimura, Oh My Goddess de Kōsuke Fujishima y Mushishi de Yuki Urushibara. Teniendo en su haber actualmente de al menos cuatro grandes seinen actuales: Blue Period, de Tsubasa Yamaguchi; The Darwin Incident, de Shun Umezawa; Heavenly Delusion, de Masakazu Ishiguro; y Skip and Loafer, de Misaki Takamatsu. Eso sin contar prácticamente la totalidad de la obra de Hitoshi Iwaaki y Tsutomu Nihei, quienes tienen en su haber clásicos como Parasyte o Blame!, recientemente (re)editados en nuestro país. Pero no acaba ahí la fuerza de la Afternoon. También tendría en su haber las adaptaciones al manga de varias películas de Makoto Shinkai por parte de Sumomo Yumeka. O una obra conocida por todos como es La Espada del Inmortal de Hiroaki Samura.

De igual modo, podríamos decir algo similar de la Manga Action. Revista hoy quizás ya no tan en boga como en sus tiempos, aunque es la actual revista donde Coolkyousinnjya publica Miss Kobayashi’s Dragon Maid, pero además de haber alojado entre sus páginas la obra maestra de Koike que habría de inspirar la obra de otro maestro como es Frank Miller, también sería el lugar donde surgirían apuestas tan dispares como Lupín Tercero de Monkey Punch y Crayon Shin-chan de Yoshito Usui.

Porque, en Japón, Shin-chan es considerado un manga para adultos.

Diversidad puesta a pruebas. O cuando citamos tantas revistas que el lector corre el riesgo de perderse

Hasta aquí ya hemos visto un montón de nombres. Todos de revistas grandes. ¿Pero qué hay de todas las demás? Aquellas que son muy de nicho, que están por debajo de los 50.000 ejemplares vendidos o que no hemos tenido espacio para comentar antes aunque no cumplan ninguno de esos dos requisitos. Pues que también es fácil encontrar allí mangas destacados a patadas. A fin de cuentas, en el seinen cabe todo.

Takehiko Inoue y Keiichi Arawi publican, respectivamente, Vagabond y City en Weekly Morning, en Ultra Jump encontramos la nueva casa del noveno arco de JoJos Bizarre Adventure, en Business Jump —revista, literalmente, para oficinistas— Masahiko Takajo y Tetsuya Saruwatari publicaron Riki-Oh y Jiro Taniguchi hizo lo propio con La cumbre de los dioses, Young Magazine the 3rd nos ha dado la imperdible Ore to Akuma no Blues de Akira Hiramoto, Monthly Ikki ha sido la casa para varias obras de Taiyō Matsumoto y Natsume Ono e incluso una revista abiertamente erótica (por no decir pornográfica) como era Manga Erotics F publicó Ristorante Paradiso de Natsume Ono, Lychee Light Club de Usamaru Furuya o Una chica en la orilla de Inio Asano. Además de buena parte de la obra de Asumiko Nakamura y no poco del bien conocido en España Shintaro Kago. Porque si en occidente siempre hay quien dice que compraba Playboy por los artículos, en Japón siempre había quien compraba Manga Erotics F por los mangas. Y por extraño que suene, en el caso japonés podía ser cierto.

Especialmente considerando que Manga Erotics F fue la mejor revista de cómic experimental de lo que llevamos de siglo.

El seinen como paradigma del manga

Al final si hay un género demográfico que podemos denominar como epítome del manga en tanto diversidad, ese es el seinen. Ningún otro tiene tantos mangas. Tantos autores. Tantas cosas diferentes.

Eso no quita para que su situación privilegiada tenga mucho de reflejo social. No porque quienes consuman más manga sean hombres, sino porque los hombres no leen a las mujeres. Y por eso las cifras de su género gemelo, el josei (literalmente, mujer joven), son significativamente más bajas. Algo que se ha achacado a su falta de diversidad de temas, poniendo mucho énfasis en las cuitas de mujeres en sus 30 o 40, con problemas laborales y románticos. Lo cual si bien es cierto en parte, no deja de ser consecuencia de la imposibilidad de crecer con tanta generosidad como lo ha hecho el seinen.

A fin de cuentas, ¿cómo van a surgir más mujeres geniales si ni se las escucha ni se considera que su trabajo es tan bueno, tan universal, como el de los hombres que las rodean? Es imposible. No cuando se considera que los hombres son el estándar por el que debe regirse todo.

Porque al final eso es el seinen. El estándar. La vara de medir. Y si bien habría mucho que criticar en términos sociológicos, es innegable que el seinen es un género muy interesante. Tan repleto de nombres propios, que ni siquiera hemos podido pararnos a analizar en profundidad ninguno de ellos. No porque no queramos, sino porque es injusto poner unos por encima de otros: prácticamente todos los autores que hemos nombrado se merecerían ya no su propio párrafo explicativo, sino directamente su propio artículo.

Cifras, popularidad, un mundo por explorar

El seinen es el príncipe del manga. Donde el shōnen gobierna indiscutido en las revistas, en el formato tomo el seinen puede plantarle cara al rey. Algo que podemos comprobar empíricamente al ver las cifras de ventas de las series más vendidas durante la primera mitad de 2017. Sólo en los diez primeros puestos ya encontramos tres seinen: Kingdom, Tokyo Ghoul:re y One-Punch Man. Dos de ellos, Kingdom y Tokyo Ghoul:re, en los puestos segundo y quinto. Algo que puede sonar no demasiado espectacular en comparación con el dominio shōnen, pero es que para encontrar el primer shōjo y el primer josei, P to JK y The Full-Time Wife Escapist, tenemos que bajar hasta el decimoquinto y el decimosexto puesto respectivamente. Algo que nos da cierta perspectiva sobre el asunto.

Y si bien las cifras están falseadas (no todas las series dan la misma cantidad de tomos ese año) si nos da una idea aproximada de cómo está el mercado. De cómo todo es una disputa entre el rey indiscutible, el shōnen, y el querido príncipe díscolo, el seinen.

En cualquier caso, si hay un género capaz de apelar al público general ese es el seinen. Su gran diversidad, su enfoque más adulto, su poner el acento sobre el autor —algo que permite lo que ocurre poco, por no decir que prácticamente nunca, en el shōnen moderno: autores de carreras largas que no se basan en un único one hit wonder— y su mucho mayor cuidado general en la narrativa, hacen de este el género a horadar por las editoriales si quieren ganar prestigio entre aquellos que no quieren acercarse al manga por ser demasiado infantil.

Al menos no en el caso del seinen. No cuando su diversidad pasa tanto por confundir violencia y sexo por adultez como por ahondar verdaderamente en campos donde, más allá de impolutos héroes arropados por el poder de la amistad, todos nos podemos ver representados.

¡Gracias por leer mi artículo sobre el shōjo! Esta es la cuarta de una serie de ocho entregas sobre manga que escribí para la tristemente difunta revista Canino. La primera es sobre Osamu Tezuka, la segunda sobre el manga shōnen y la tercera sobre el shōjo. Si te ha gustado, ¿puedo pedirte que te plantees donar o suscribirte a mi ko-fi? Eso me ayudaría a seguir rescatando y haciendo otros artículos como éste. Y si tienes ganas de más y no sigues mi letter, se llama Extraterrestre entre nosotros y tiene mucho contenido que podrías disfrutar.Breve guía de lectura para despistados

I. De los orígenes del seinen (y el gekiga)

Fénix de Osamu Tezuka

El lobo solitario y su cachorro, de Kazuo Koike

Crying Freeman, de Kazuo Koike

Relatos insólitos de samuráis, de Hiroshi Hirata

Una vida errante, de Yoshihiro Tatsumi

II. La Big Comic ayer y hoy

Golgo 13, de Takao Saito

Galaxy Express 999, de Leiji Matsumoto

Sabu e Ichi, de Shotaro Ishinomori

Monster, de Naoki Urasawa

Jagaaaaaan, de Muneyuki Kaneshiro y Kensuke Nishida

Alice, Doko Made mo, de Kiko Urino

III. Las dos Weekly Young: la Jump y la Magazine

Ghost in the Shell, de Masamune Shirow

Initial D, de Shuichi Shigeno

Dragon Head, de Minetaro Mochizuki

Kaiji, de Nobuyuki Fukumoto

Gantz, de Hiroya Oku

Liar Game, de Shinobu Kaitani

Golden Kamuy, de Satoru Noda

Under Ninja de Kengo Hanazawa

IV. De la Young Animal a la Monthly Afternoon

Berserk, de Kentaro Miura

March Comes in like a Lion, de Chica Umino

Vinland Saga, de Makoto Yukimura

Mushishi, de Yuki Urushibara

Crayon Shin-chan, de Yoshito Usui

V. Otros seinen destacados

Vagabond, de Takehiko Inoue

JoJo’s Bizarre Adventure, de Hirohiko Araki

Ore to Akuma no Blues, de Akira Hiramoto

Ristorante Paradiso, de Natsume Ono

Utsubora, de Asumiko Nakamura

Eagle: The Making of an Asian-American President, de Kaiji Kawaguchi

VI. Y los actuales superventas

Kingdom, de Yasuhisa Hara

Tokyo Ghoul:re, de Sui Ishida

One Punch Man, de Yusuke Murata y ONE

Deja una respuesta