A la persona que más difícil nos resulta conocer es a nosotros mismos. En tanto mediados por infinidad de acontecimientos, ya sean externos o internos —lo que ocurre en el mundo o lo que ocurre en nuestro fuero interno, respectivamente — , nuestra personalidad se moldea de tal modo que es más fácil apreciarla desde la distancia que confieren los otros; no podemos observar de forma objetiva nuestras cualidades, ya que siempre se verán mediadas por nuestra creencia de que lo normal es pensar o sentir como lo hacemos nosotros. Es natural que carezcamos de necesidad de cuestionar nuestro comportamiento a la hora de hacerlo, ya que es el único modo que conocemos de hacerlo. Es cuando un tercero asume un comportamiento que consideramos incomprensible, ajeno, cuando se abre la posibilidad de la introspección: en el otro encontramos el germen del autoconocimiento, porque podemos apreciar la existencia de otros yoes que no son el nuestro.

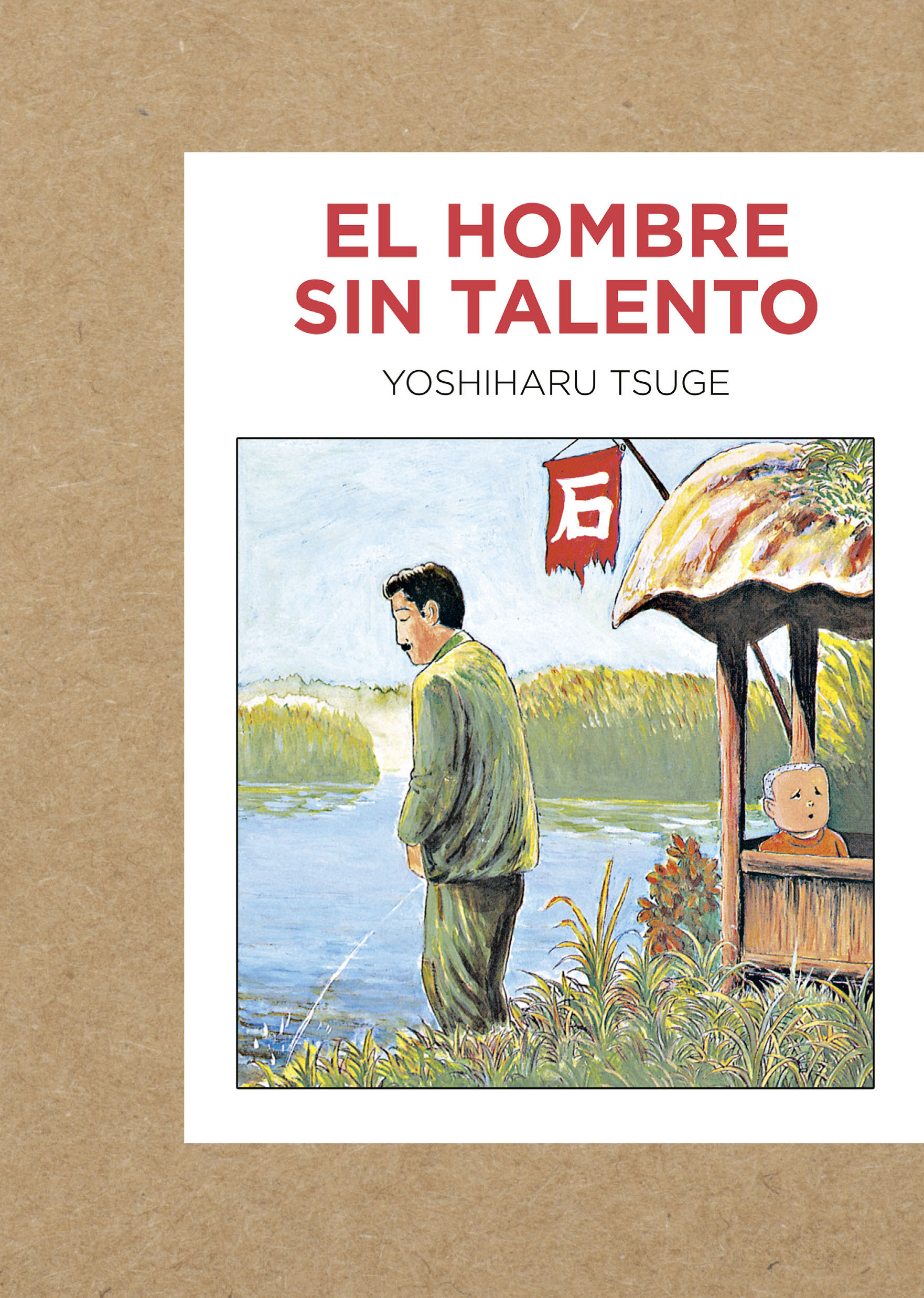

Nada más empezar lo primero que sabemos de Sukezo Sukegawa, el protagonista, es que vende piedras. Lo segundo que es inútil, que en realidad no sabe apenas nada de piedras ni es el primer trabajo precario que ha tenido: antes ha vendido antigüedades, ha reparado cámaras rotas, ha dibujado manga. Salvo que en una de esas cosas no era en absoluto un inútil. Cada una de esos trabajos, de las personas que conoce que le conducen hacia intentarlo en cada uno de ellos —generalmente, personas con historias dramáticas a sus espaldas — , van moldeando su personalidad de forma constante, conduciéndolo hacia un descubrimiento más profundo de sí mismo; no es casual la elección de su profesión como vendedor de piedras, porque él es como una de esas piedras: el tiempo, el transcurso de la vida, le va desgastando, puliendo sus asperezas, convirtiéndolo en otra persona. El problema es que no lo hace mejor persona. Sukegawa es un hombre con una depresión profunda, incapaz de apreciar sus atributos, y por ello arrojado en un foso oscuro donde sólo cabe hacer tres cosas: dormir, angustiarse y dejarse llevar por oportunidades absurdas en vez de intentar recuperar su auténtica pasión, aquello en lo que tiene auténtico talento: el dibujo.