Este texto fue publicado originalmente en noviembre de 2017 en la revista cultural Canino. Ha sido reeditado y remaquetado para la ocasión.

Al hablar de manga hemos incidido siempre en cómo hablamos de ellos exclusivamente basados en la demografía buscada por la revista en la que se publican. ¿Significa eso que no tengan ningún valor orientativo? Por desgracia, es más bien al contrario. Mientras que para los artistas y críticos significan poco, para los lectores las demografías suelen ser indicadores exactos de aquello a lo que están dispuestos a dar una oportunidad y a lo que no.

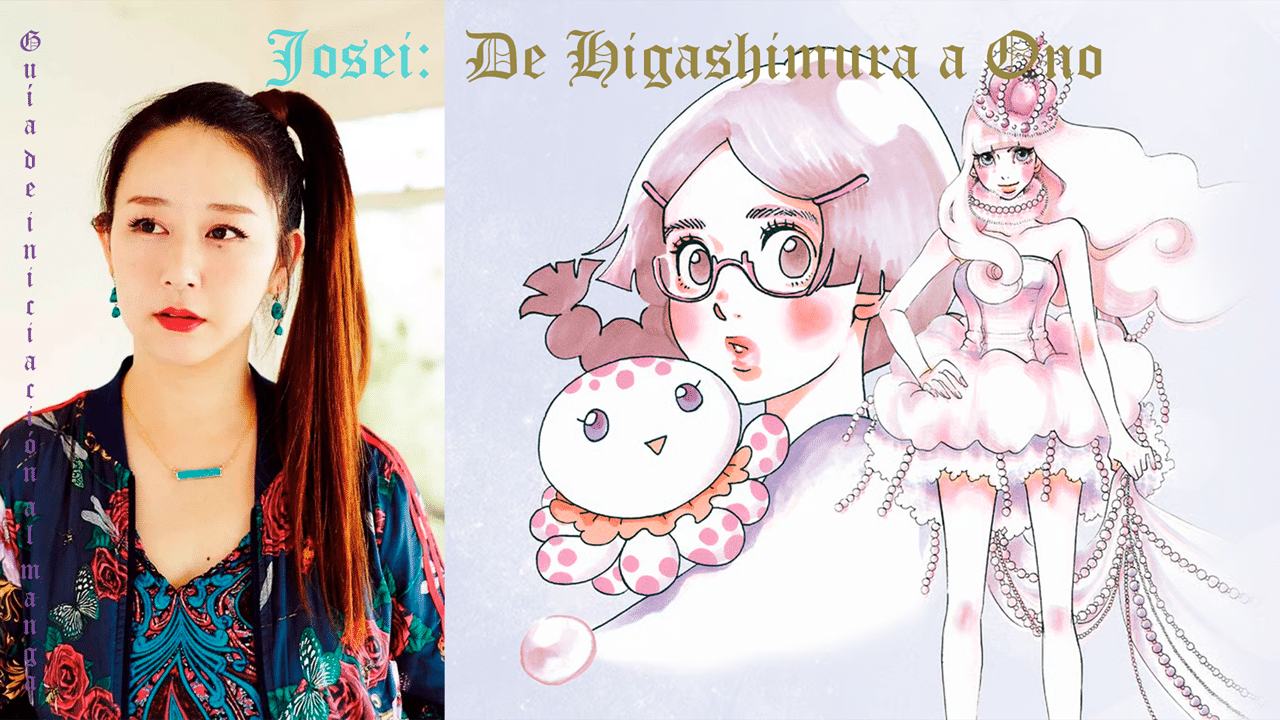

Y si bien eso significa que el seinen es universalmente aceptado y que el shonen y el shoujo tienen que luchar por su visibilidad fuera de sus nichos, en el caso del josei, la demografía de mujeres adultas, debe luchar hasta por la visibilidad dentro de su propio nicho.

(más…)