Hablamos porque necesitamos comunicarnos con los otros, pero esa necesidad proviene de muchas razones diferentes. Incluso considerando que existen tantas razones para hablar como conversaciones existen, podríamos reducir sus usos esenciales hasta dos elementos cardinales que rigen el grueso de las conversaciones: la posibilidad del aprendizaje y la posibilidad del encuentro. En resumen, la transmisión de información. Eso no significa que toda conversación caiga necesariamente en uno de los dos polos. Bien es cierto que existen ocasiones en que nos comunicamos con los otros exclusivamente en busca de información, como cuando preguntamos qué hora es o qué tiempo hace en la calle, o de acercarnos a ellos, cuando preguntamos cómo le ha ido el día o cómo se encuentra a una persona, pero en la mayor parte de las ocasiones se mantiene un equilibrio entre ambos aspectos. Cuando pasamos de la charla casual, del small talk, lo normal es que exista un equilibrio entre un intento de comprender la manera de pensar del otro y nuestra necesidad de afirmación a través de él.

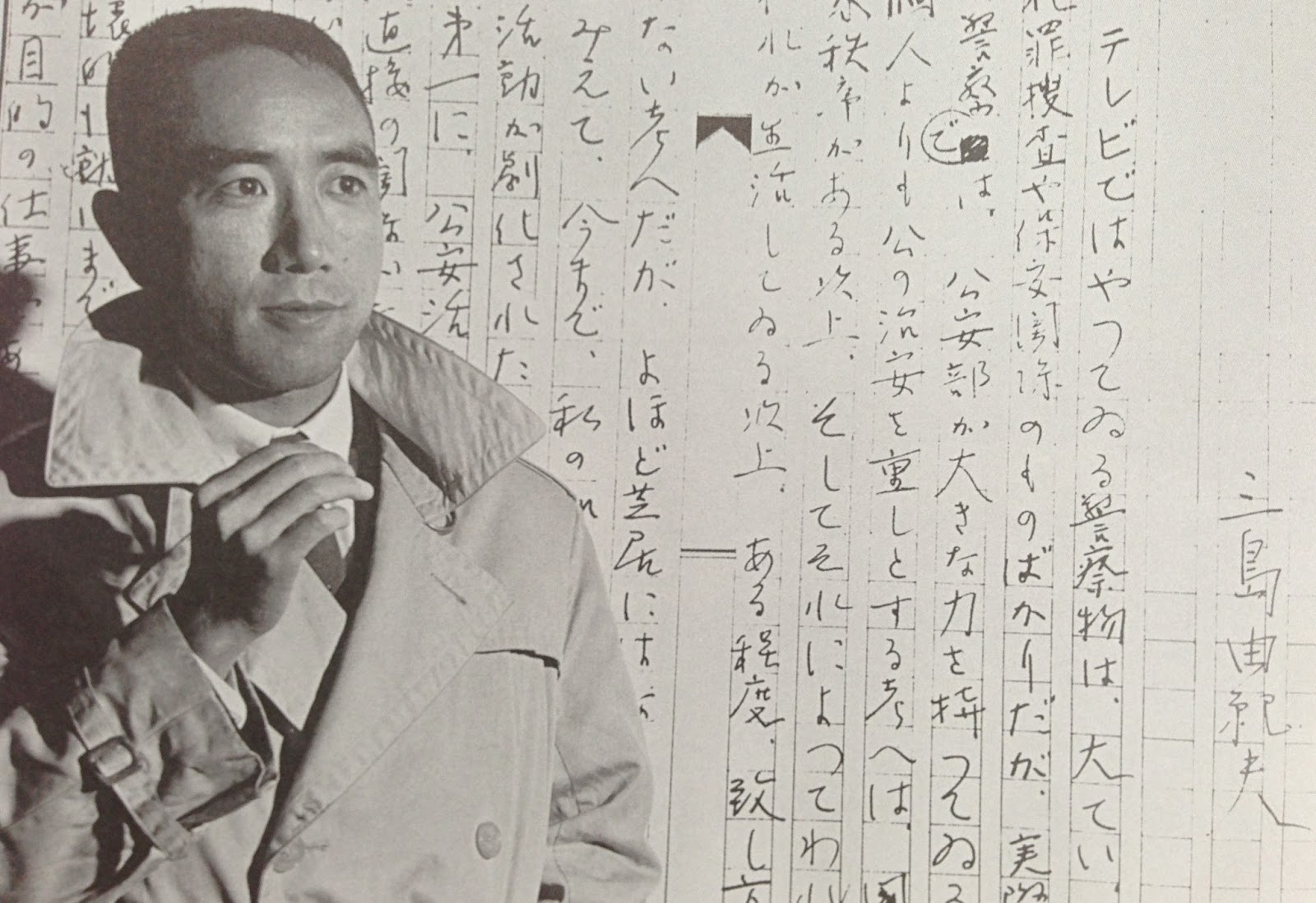

Partiendo de esa premisa, las conversaciones de artistas suelen tener el peso específico de esa doble balanza calibrándose de forma constante: son interesantes por descubrir el pensamiento o la técnica del autor, pero también para empatizar con alguien que ya admiramos incluso antes de llegar hasta sus conversaciones. Es importante tener en cuenta esa distinción. Cuando nos acercamos hacia la conversación ajena no lo hacemos con la intención de intervenir, de apropiarnos de la conversación, sino de presenciarla desde la barrera sin terminar de bajar hasta el ruedo nunca; más que dialogar con el artista, lo cual ocurre cuando nos enfrentamos contra su obra en ese duelo singular llamado lectura, estamos dialogando con nuestra idea del mismo. En el caso de Últimas palabras de Yukio Mishima no estamos ante una excepción.

Es innegable que la conversación de un escritor, de un escritor como Yukio Mishima, siempre será más potencialmente interesante que la que podamos tener nosotros mismos un día cualquiera. O al menos, debería serlo. Siendo que el libro incluye dos entrevistas diferentes dadas poco antes de su fallido golpe de estado y posterior suicidio ritual, existe una clara diferente en tono y contenido entre sus dos mitades. No porque Mishima fuera personas distintas según con quien hablara, que lo era —lo cual no tiene nada de excepcional, ya que todos asumimos un papel para intentar ajustarnos a las expectativas que suponemos tiene nuestro interlocutor sobre nosotros — , sino porque sus interlocutores no podían ser más diferentes entre sí: por un lado Takashi Furubayashi, coetáneo de Mishima y enamorado de su literatura, pero (teóricamente) en sus antípodas ideológicas; Hideo Kobayashi por el otro, quien, si bien simpatizaba estética e ideológicamente con él, era un respetado crítico literario por aquel entonces. Como es evidente, ambas conversaciones no pudieron ser iguales, incluso si al menos una de las dos personas siempre era la misma.

Cuando dialoga con Furubayashi, es cuando encontramos al Mishima que conocemos. Su lenguaje se retuerce, sus ideas se muestran flexibles, su ingenio aparece aquí y allá de forma completamente inesperada — al confrontar a alguien con ideas contrarias, pero que sabe que son más cercanas de lo que se piensa, logra ser ese conciliador ladino capaz de mostrar, como un experto prestidigitador, todo aquello que los une ocultando en las sombras todo lo que les separa. Se muestra como un auténtico escritor. O en palabras del propio entrevistador, «no tenía intención de elogiarlo y resulta que acabo la entrevista haciéndole cumplidos». Se tutean, se permiten bromear, los ataques son directos y sin concesiones, a veces entrando en lo político cuando no directamente en lo personal, haciendo que todo sea un sutil a la par que hermoso combate dialéctico en donde uno intenta llevar al otro hacia su terreno no para empatizar con él, sino para seducirlo.

En ese sentido, podríamos decir que su conversación es la del escritor: no intentan comprender al otro, sino manifestarse en la medida de lo posible en la conversación. Si habláramos sólo para encontrarnos con el otro, para comprenderlo, entonces toda conversación duraría exactamente lo que estuviéramos de acuerdo con nuestro interlocutor; cuando difiriéramos en algún aspecto de nuestro pensamiento, nuestro acercamiento quedaría roto haciendo imposible entendernos. Eso es lo que evitan en esta conversación. Se cuestionan, se atacan, sacan los dientes y se olvidan la compasión en casa, pero por eso logran un acuerdo común. Se escuchan. Su diálogo es fructífero porque necesitan salirse de su zona de comodidad y entonces, en un terreno nuevo para ambos, encuentran puntos en común en el descubrimiento.

Toda esa tensión artística se quiebra con Kobayashi. Allí nos encontramos con un Mishima que cede, que intenta agradar, que constantemente está haciendo cumplidos o, peor aún, intentando hacer comprender su postura o corrigiéndola cuando ve que no llega hasta buen puerto; es donde le vemos firme, militar, prácticamente como un samurái, doblegándose ante su señor incluso cuando sabe fehacientemente que no tiene razón. No hay diálogo, sino un intento constante de agradar. Ahí radica el problema. No existe posibilidad de que le agrade, ni siquiera de que le escuche, porque Kobayashi está haciendo un monólogo en el cual sólo contesta aquello que le interesa, dejando al joven escritor consagrado hablar solo cuando no tiene interés por el tema que está discutiendo. No tiene ningún interés por discutir con la persona, sino que tiene interés por hacer saber al mundo todas las objeciones que puede espetar sobre la obra.

No existe aquí un intento por intentar comprender al otro, por comunicarse. No se podría considerar ni siquiera un diálogo. De ahí que donde con Furubayashi reina la cordialidad entre las bambalinas de la guerra, aquí nos encontramos la fría indiferencia de quien con palabras vacías regala halagos a espuertas al mismo tiempo que se declara superior a su interlocutor en cada uno de sus gestos. Incluso en sus aspectos más prosaicos se puede apreciar ese desprecio, esa altivez que lo atraviesa todo: si bien Mishima le trata con honoríficos en todo momento, Kobayashi no tiene esa misma deferencia con él. Existe distancia entre ellos, alguien allí está por encima del otro, y eso se debe demostrar hasta en el más nimio de los detalles, imposibilitando toda forma de conversación.

Consideremos entonces la tensión que existe en el diálogo. La existencia de cualquier forma jerárquica convierte toda clase de conversación, automáticamente, en un monólogo donde una de las partes busca someter a la otra desde sus intereses personales. En ese caso no existe encuentro alguno, sino sólo aprendizaje. Si es que no adoctrinamiento. Es el intento radical de enseñar al otro lo que no sabe, lo que debe aprender, porque está en una situación de subordinación en la que no cabe que tenga pensamiento o acción propia que pueda ser válida, independientemente de que pueda sostenerla con hechos o argumentos. De ahí que toda conversación requiera darnos al encuentro con el otro, diluir nuestro ego para intentar comprender su postura, dejando en la entrada toda posible jerarquía que nos sitúe, queramos o no, por encima del otro. Porque ningún jefe tiene necesidad de escuchar a sus subordinados, sólo ordenarles aquello que deben hacer.

En el encuentro se da el aprendizaje, nunca al revés. Cuando nos juntamos con el otro para avanzar, para descubrir cosas que no conocíamos, para forjar un lenguaje privado que compartir en común, es cuando comprendemos el modo de pensar del otro, incluso cuando no nos representa. Y sólo cuando abrazamos ese proceso eterno que nunca acaba, podremos descubrir que hay más cosa que nos unen las de que nos separan con todas y cada una de las personas del mundo.