Vivimos tiempos interesantes. Esa antigua maldición judía o china, según intereses del interlocutor, nos viene al pelo por nuestra época de inestabilidad política, cultural y, en muchos sentidos, personal: seguimos en medio de una crisis salvaje que no deja de azotar a la sociedad y, al mismo tiempo, cada vez germinan de forma más fuerte brotes verdes aquí y allá. Como si en medio del páramo fuera el único lugar donde pueden crecer las flores más bellas, ya sea porque la belleza es inherente a la fuerza o más bien porque lo bello siempre es dependiendo de aquello que le rodea. Si el 2014 fue un año de transición, 2015 fue el de los primeros frutos de esta nuestra estación del descontento. Frutos que han sido dulces, tal vez pocos, aunque sí bastante más variados de los que cabría esperar, dado que las cosechas de los fríos exteriores ha firmado cierta unanimidad que en esta santa casa no entendemos.

Y ante todo, la muerte. Parece que el tema unificador, del que nadie se ha resistido a hablar aunque sea un poco, ese es el de la muerte. Se han ido muchas personas buenas, muchas personas que apreciábamos, incluso cuando no las conocíamos personalmente; muchos artistas que ya no nos deleitarán ya con nada nuevo, sino es como un eco del pasado. Pero así y con esa inevitabilidad, también está el otro polo: la sensación de tranquila euforia que desprende toda la lista, como si se estuviera cocinando algo que sólo puede intuirse entre lineas del conjunto de todas las listas. El que será ese algo, si es que hay tal algo, queda a la interpretación del lector.

Tal vez los tiempos de victoria, aunque sea pírrica, no sean tiempos de grandes discursos. De ahí que este año no nos atrevamos a vaticinar nada para el que viene: dejaremos, con sosiego, que la propia ola del tiempo nos arrastre de batalla en batalla para decidir, dentro de un año exacto, qué ha sido el 2016 para nosotros. Porque si algo tenemos claro es que seguiremos aquí, más viejos, más tullidos, tal vez arrastrando más muertos que hasta el momento, pero todavía vivos. Siempre vivos y ensangrentados observando el anochecer de nuestros días.

Por Andrés Abel

Paradise Lost versus Paradise Lost

Los Paradise Lost más clásicos y funéreos continúan imponiéndose a los que gustaban de jugar con sintetizadores, como demuestran los dos discos que han lanzado en 2015: The Plague Within, su último trabajo de estudio, en donde siguen retornando por la senda que ellos mismos allanaron al principio de su carrera; y Symphony for the Lost, un directo con orquesta y coro incluidos durante su primera mitad que prácticamente solo recurre a las programaciones para suplir esos elementos durante la segunda. Habría escrito un texto muy parecido (lo mismo, pero al revés) si fuese 1999 y hubieran acompañado el electrónico Host con la publicación de un directo. Da igual qué lado de la banda absorba la luz en cada momento: dos discos de Paradise Lost en el mismo año bastan para declararlo un gran año.

Bella versus Bestia

La denominación de «bella y bestia» que se aplica al cruce de voces femeninas y brutales, sobre todo en el doom y el gothic metal (otra vez Paradise Lost) podría emplearse, de no estar ya cogida, para referirse a la fusión de lindeza y guitarrazos que caracteriza a una buena parte del metal que más me gusta (¿qué es si no Iron Maiden?), y que tan grandes descubrimientos ha hecho en tiempos recientes por tierras extremas y extrañas. El 2015 ha sido increíblemente fructífero en este sentido, y no solo por la parte, ya bien explorada, del black metal (véanse los trabajos de Downfall of Nur, Vattnet Viskar, Chaos Moon o los omnipresentes Deafheaven), sino también por la de estilos aún más inesperados, como el grindcore (Beaten to Death y su Unplugged); o, en una onda mucho menos radical, pero que ha dado origen a la mejor nueva etiqueta de los últimos años, los finlandeses Santa Cruz con su disco homónimo y su bendito glamcore.

Ant-Man versus Yellowjacket

Mis películas favoritas de este año (Everly, Mad Max: Furia en la carretera) encadenan un momento enorme detrás de otro, pero cogidos por separado todos se quedan un puntito por debajo de aquel que transcurre en el interior de un maletín, cuando Chaqueta Amarilla le grita al Hombre Hormiga que va a desintegrarlo, y entonces… Oh, entonces.

Por Pablo Algaba

Bloodborne, de From Software

Aunque perfectamente capacitados para ello, los videojuegos (la mayoría, al menos) todavía se resisten a abrazar la poesía. Bloodborne se trata de uno de los mejores juegos del años por mil motivos que van desde unas mecánicas equilibradas hasta la nausea hasta un trabajo de dirección artística exquisito. No obstante, creo que lo que convierte en realmente inmortal al último juego de Hidetaka Miyazaki es su convicción en el poder evocador de las metáforas, su capacidad para enhebrar todas sus virtudes en el hilo de lo simbólico hasta cargar de significado cada movimiento, cada perspectiva, cada regla subyacente. Bloodborne expande, a cada hora de partida, el lenguaje expresivo de su medio, y eso no es algo que veamos todos los años. Ni siquiera todas las décadas.

Carrie & Lowell, de Sufjan Stevens

No toda obra de arte responde a un vacío. Algunas, como Carrie & Lowell, el nuevo disco de Sufjan Stevens, responden a varios. Uno, el vacío dejado por una madre esquizofrénica y alcohólica, ausente de la vida del joven Sufjan desde el octavo cumpleaños del músico. Dos, el vacío oscuro detrás del fallecimiento de un familiar fulminado por una enfermedad dolorosa. Tres, el vacío que nace de ser incapaz de reconciliar la vida con la muerte, de no encontrar alivio ni sentido en el mundo. Las once elegías que conforman Carrie & Lowell descansan en el punto exacto donde la ternura se encuentra con el desgarro y donde el resentimiento ni siquiera asoma por el horizonte. El disco es un ajuste cuentas a base de caricias y besos tristes, pero también sobre lo terrorífico de saber que tanto tú, como yo, como nuestras madres, algún día dejaremos de ser. «What’s the point of singing songs? If they’ll never even hear you?» Canta afligido Stevens en Eugene. La respuesta: ¿Qué otra cosa podemos hacer?

Mad Max: Fury Road, de George Miller

Más de seis meses desde que la vi por primera vez y todavía sigo mudo. Quiero pensar que tiene cierto sentido no encontrar palabras para hablar de una filigrana narrativa tan de primer orden que apenas necesita de diálogos para desarrollar toda su complejidad, pero lo cierto es que este machetazo en la entrepierna del patriarcado me sobrecoge de tal manera que lo único que me apetece es callar y admirarlo. Me voy a volver a poner el Blu-Ray ahora mismo.

Por Álvaro Arbonés

Love. Yurikuma Arashi, de Kunihiko Ikuhara

La vida empieza y acaba en el amor. Empieza, porque rara vez ocurre un nacimiento que no esté mediado por el amor, sea en su búsqueda, en su reencuentro o en el apogeo del mismo; acaba, porque lo que hayamos cultivado en vida se nos será devuelto en esos últimos momentos. De ahí que una serie simbólica hasta el absurdo sobre osas lesbianas es, al mismo tiempo, un alegato en favor del amor y de aceptar al otro no a pesar de su diferencia, sino en su diferencia, es algo que, hoy más que nunca, necesitamos ya no sólo como personas, sino incluso como especie.

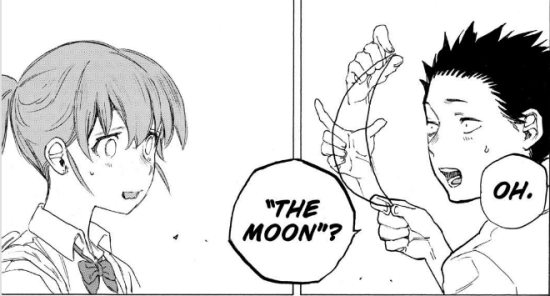

Like. A Silent Voice, de Yoshitoki Ōima

En la diferencia nos construimos. Chica conoce chico en el instituto, se enamoran, él no se da por entero —o no se entera, ya que es bastante obstuso— y se reencuentran años después. Antes de que él intente suicidarse. Por culpa del bullying que sufrió a causa del bullying que él ejerció sobre ella hasta que abandonó el instituto. Porque ella es sorda. Ese es el principio de la historia de amor más tierna, real —que no realista: nadie quiere observar la realidad sin filtros, sino la realidad mediada por la sensibilidad— e interesante no ya del manga actual, sino de la literatura en general de las últimas décadas. Porque no sólo trata del amor, sino también de la culpa, el perdón y qué significa convivir con los otros.

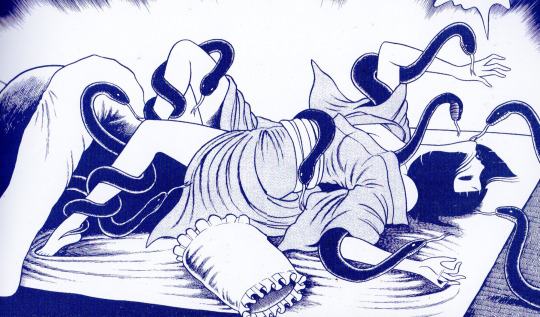

Blood. Bloodborne, de Hidetaka Miyazaki / Hotline Miami 2, de Jonatan Söderström y Dennis Wedin

Como símbolo de vida, la sangre es tan antigua como el hombre; como elemento, es tan antigua como la vida y mucho más que el hombre. De ahí que dos obras tan dispares como Bloodborne y Hotline Miami 2 estén emparentadas por la esencia roja que las define, aunque desde puntos antagónicos: en ambas es familiar, pero donde una tiene coño el otro tiene polla. Y no copulan, porque son familia, primos hermanos, y además sería un acto estéril, pues no pueden engendrar, incluso cuando se aman. Porque ambos tienen el mismo discurso: donde no puede germinar el amor (biológico o emocional), sólo cabe la posibilidad de la muerte.

Por Javier Avilés

Todos los años Mr. Arbonés me pide que participe seleccionando mis tres artefactos del año. Pero vivo algo apartado de la actualidad, vivo algo apartado, vivo algo, poco, culturalmente. Así que nunca sé que escribir exactamente, porque siempre llego tarde a los artefactos actuales. O los artefactos culturales llegan tarde a nosotros. Por ejemplo, un artefacto destacable sería El cuaderno perdido de Evan Dara, novela publicada este año por la editorial Pálido Fuego. Sin embargo, el original en inglés data de 1995. Elegir la novela de Dara como artefacto cultural del año es elegir la traducción y edición de José Luis Amores como artefacto cultural, y el hecho del retraso temporal entre la publicación original y su edición actual, dice mucho sobre como «vivimos» la cultura, la narrativa, en nuestro país.

Y especifico en la narrativa, porque, aunque resiste todavía, poco a poco está siendo fagocitada por el artefacto cultural (anticultural sería más preciso) por excelencia: la disneyficación de la cultura.

Si la gentrificación es la uniformidad en el aspecto que van adoptando todas las ciudades del mundo, la disneyficación es la forma unificada que va adoptando la cultura en todas las ciudades gentrificadas del mundo. En todas las carteleras de las ciudades unificadas pueden verse las mismas películas Disney: Marvel es Disney, Star Wars es Disney, Pixar es Disney, Disney es Disney y es el Mal.

Y entre las tiendas de ropa confeccionadas a precio de saldo en condiciones de neoesclavismo en lugares del lejano oriente de los que preferimos no saber nada (no pertenecen al mundo Disney, salvo para, en ocasiones, simbolizar el Mal en sus maniqueas producciones) y los bazares de regalos, homogeneizados globalmente, aún se encuentran algunos, cada vez menos, de esos raros lugares llamados librerías. Pero en su interior se siente también un proceso de gentrificación cultural, que sigue en cierta medida el modelo comercial impuesto por la industria cinematográfica (Disney): Lanzamiento global, fugacidad del producto, consumo inmediato.

Ese sería quizás el Gran Artefacto Cultural de nuestros tiempos, aquel que intenta monopolizar (y erradicar) la cultura. El Artefacto Disney.

Por Óscar Brox

Don Carpenter

O William Gaddis, Stanley Elkin, Robert Coover, William Gass, Harry Crews o Richard Brautigan. Ese sería mi resumen libresco del año que acaba, esos serían los nombres que más veces se han repetido durante estos meses. Pero Carpenter, el de Dura la lluvia que cae y Los viernes en Enrico’s, es el que destacaré hoy. Por su manera de reflejar nuestra relación con la escritura, por esas historias que no empiezan ni acaban, que te las encuentras en marcha y las abandonas con la sensación de que podrían continuar unas cuantas páginas más. Por Stan Winger, Jack Levitt, Charlie, Jaime o Dick Dubonet. Por todo aquello que en un comienzo se dejaba escribir con naturalidad, las borracheras, los polvos apasionados y el fulgor de aspirar a convertirse en escritor, y que la madurez ha ensombrecido hasta volverlo agridulce.

Tomorrowland, de Brad Bird

O Sense 8 o El destino de Júpiter. Tomorrowland transforma la utopía digital que reflejaban los universos sintéticos de Tron o las evocaciones fantasiosas de Oz en una utopía urbanística. Un mundo del mañana construido como refugio ante el cataclismo de la tierra, colonizado por niños robot que han aprendido a vivir en el país de Nunca Jamás. Como una extensión refinada del parque de atracciones, en el que el cemento y el cristal, el lago artificial y la zona ajardinada, sustituyen al píxel y al cartón piedra para proponer un escenario en el que la fantasía encuentre dónde echar raíces. Puede que Disney deje de invertir en exploraciones estéticas de su acervo cultural como las anteriores, por no mentar a John Carter. Sin embargo, no se me ocurren mejores ejemplos de lo que puede dar de sí la ciencia-ficción y, sobre todo, una reflexión contemporánea de lo que significa la ciencia-ficción.

Minnie Riperton

O Puro vicio o Maya Rudolph. Qué imposible olvidar ese pequeño acto de amor de Paul Thomas Anderson al seleccionar una canción de la madre de su mujer para ilustrar la América soñada (o soñolienta) de Thomas Pynchon. Qué imposible olvidar la voz de Minnie, que le sienta bien a un sample de Cut Chemist o Terre Thaemlitz y que perfora cualquier resistencia emocional con discos (más bien, discazos) como Les fleurs. Me había prometido citar a Jazz entre amigos, a Radio 5 como compañía musical en mi trabajo de los dos últimos meses, pero al final creo que me voy a quedar con ese instante fulgurante de Maya Rudolph como lounge singer en A Very Murray Christmas. Un pedacito que acerca, desde lo íntimo, el recuerdo de su madre.

Por Eva Cid

Mad Max: Fury Road, de George Miller

La obra maestra de George Miller no solo es una historia que, en sus mimbres y con la potente imaginería simbólica que maneja, asemeja la forja (universal) de los grandes mitos, sino que lo hace mediante una fórmula casi pura de lenguaje cinematográfico, y una fórmula sintetizada a partir de elementos estrictamente contemporáneos. Fury Road es contemporánea, también, porque ha sabido conglomerar en forma de alegoría rabiosa, enferma y postapocalíptica ese vértigo (encarnado en la persecución sobre ruedas) que nos produce la incertidumbre sociopolítica actual, y lo ha enlazado con el feminismo como pieza vehicular tanto para clarificar el contexto (el de dentro, el de la película, y el de fuera, el nuestro, que es el mismo) como para empezar a cambiarlo. Es, además, un maravilloso ejercicio de simetría: la búsqueda de la libertad, de la redención, el volantazo liberador que inicia el proceso de cambio dentro de la película se efectúa mediante otro volantazo liberador en lo formal, mediante una película que es al mismo tiempo cine de acción, cine de autor, cine social, y cine casi mudo.

La muerte de Satoru Iwata

Los videojuegos son el mayor fenómeno cultural contemporáneo. Nunca un sector de ocio y entretenimiento llegó a convertirse tan rápido en la industria cultural más importante de su tiempo. Como sector joven lo hemos visto nacer (algunos, los más veteranos) y lo estamos viendo crecer. Somos unos privilegiados. También ahora empezamos a presenciar ciertas pérdidas irreparables, y es que la juventud del sector no nos ha acostumbrado a esto. Menos aún a las pérdidas prematuras. Satoru Iwata murió, prematuramente, como presidente de Nintendo (el primer presidente de la compañía nipona que no pertenecía a la familia Yamauchi) pero su trayectoria fue mucho más que eso. Iwata ha sido una de las figuras más importantes de la historia de los videojuegos, y también una de las más criticadas desde ciertos sectores por el mismo motivo por el que pasará a la historia: por llevar los videojuegos a todo el mundo gracias a Nintendo DS y a Wii. Iwata es una figura tan importante porque ha recorrido todas las facetas de esta industria un poco a la par del desarrollo de la propia industria. Jugador, desarrollador, directivo y después presidente, su figura ha sido clave en el nacimiento y la configuración de eso que llamamos ocio electrónico y del concepto mismo de videoconsola.

Scream Queens, de Ryan Murphy

El individualismo atroz, el consumo, el abuso y el expolio no son sólo algunas de las bases ideológicas del neoliberalismo económico, también la fuerza que moldea las dinámicas sociales y las relaciones interpersonales dentro de estos sistemas. Scream Queens domina a la perfección ese lenguaje y lo usa para dinamitar el sistema desde dentro o, al menos, para hacernos pasar un buen rato a su costa a base de cinismo, despilfarro (de sangre y de dólares), y varios de los gags con más mala leche que he visto en una televisión. El slasher ya no es terror o sordidez sino comedia, es una celebración, y esto lo ha entendido muy bien Ryan Murphy, quien lo ha usado como excusa en esta comedia corrosiva mucho más perspicaz de lo que aparenta, con un elenco de jóvenes actrices estupendas y una Jamie Lee Curtis inmensa dando vida al mejor personaje cómico del año.

Por Xabier Cortés

Algiers, de Algiers

Hacía mucho tiempo que no encontraba un álbum debut que me obligara a golpear mi cabeza contra la pared para cerciorarme de que, efectivamente, era tan real y tan bueno como parecía. Lo que han conseguido Algiers en su primera referencia es capaz de hacernos explotar la cabeza con ese sonido decadente à la post punk menos heterogéneo que utiliza el gospel como herramienta para encender todas las alarmas a nuestro alrededor y convertirnos en un instrumento político para denunciar las innumerables miserias que azotan nuestra bienpensante sociedad occidental. Un edificio brutalista en forma de once composiciones. Composiciones llenas de matices y aristas, loops hipnóticos a modo de mantra, rituales de sangre, canciones ásperas, peligrosas, a ratos lisérgicas y en ocasiones bien asentadas en las escaleras que dan a un portal cualquiera en una calle cualquiera de una ciudad cualquiera mientras el humo de un cigarro dibuja figuras imposibles entre la oscuridad total de los sintes de Suicide y el soul de la Motown. Podría continuar, con más o menos acierto, dibujando los paisajes sonoros que construyen Franklin James Fisher y compañía en este álbum, incluso podríamos tratar del profundo trasfondo filosófico y los bien asentados conceptos que se desarrollan aquí, pero eso sería injusto a la vez que imposible. Escúchenlo, maldita sea.

The Dreaming I, de Akhlys

Ha sido un año interesante para el black metal. Es más, podríamos decir que este año que agoniza entre toneladas de reuniones familiares y compromisos con el turrón ha sido el año del black metal. De entre todos los lanzamientos oscuros hay uno que destaca sobre el resto por razones que a continuación intentaré sintetizar. Los norteamericanos Akhlys han sabido desarrollar en The Dreaming I un álbum que difumina, más si cabe, la línea que separa el dark ambient más claustrofóbico con un black metal maligno y demoniaco. La atmósfera, venenosa e insalubre; la percusión, antiaérea; las guitarras, entre la melodía siniestra y el aquelarre satánico desenfrenado se destapan como un paisaje sonoro —y visual— del que hacía mucho que no disfrutábamos dentro del black metal. No existe tregua, no existe esperanza en The Dreaming I, no hay luz, ni siquiera encontraremos vida; todo lo que encontraremos en este álbum es todo por lo que el black metal es vanguardia mal que le pese a los de siempre.

Lore, de Elder

¿Es posible crear un álbum de rock/metal progresivo sin perderse en derivas instrumentales artificiales y solos infinitos y aburridos hasta la náusea? Que mucha de la escena progresiva se ha convertido en un masturbatorium para egos de guitarristas y delirios de grandeza de los que fueran en otra época —no muy lejana— importantes exponentes de la escena (sí, Steven Wilson, te señalo a ti) es una realidad con la que queramos o no tenemos que lidiar. Afortunadamente este año 2015 nos ha ofrecido varias obras que manteniendo el férreo compromiso con el movimiento, han sabido reivindicar un pilar básico del mismo: la obsesión por querer llevar el sonido a otro nivel. Lore, de los norteamericanos Elder, consigue plasmar en sus composiciones una enrevesada estructura que se mueve sin complejos entre ese rock progresivo con marcado espíritu añejo, la potencia del fuzz guitarrero que nos hace pensar en el protodoom a los que se suman los matices metaleros aquí y allá que se complementan a la perfección con los pasajes lisérgicos y espaciales. Un álbum variado, honesto en sus pretensiones, con el virtuosismo justo y que dibuja ante nosotros un universo muy necesario en una escena tan proclive al onanismo sin sentido.

Por Jaime Delgado

One Punch Man, de ONE

Saitama es capaz de derrotar a cualquier enemigo, no importa lo monumental que sea, no importa lo rápido o lo inhumano, de un solo puñetazo. ¿Qué emoción puede tener una serie en la que su héroe-protagonista, si es que no es ya directamente invencible, sí que no muestra signos de debilidad? La emoción de One Punch Man reside en nuestras expectativas, en la expectativa respecto a la norma. Lo habitual sería ver a un personaje que cada vez se enfrenta a enemigos/problemas más poderosos y le obligan, por tanto, a evolucionar y desatar un potencial cada vez mayor, a madurar y evolucionar, pero Saitama entrenó tan concienzudamente que, además de quedarse calvo, tocó techo respecto a lo que superpoderes se refiere. Y sin embargo esperamos verle fracasar, según avanzan los capítulos, casi tanto como lo espera él mismo, frustrado al fulminar una vez más de un único puñetazo a ese nuevo enemigo que prometía combate. One Punch Man evita la monotonía (además de con un repertorio de personajes que desfilan tan rápido como llenan de profundidad el discurso de la serie) precisamente con monotonía, negándonos lo que esperábamos para darnos más de lo mismo con nuevas capas adheridas. La evolución de Saitama y de la serie no llega desde el descubrimiento de sus límites, sino desde el entendimiento del mundo al margen de él.

Zeroville, de Steve Erickson

Lo más sencillo para explicar la importancia de One Punch Man como producto cultural es compararla con Mad Max: Fury Road y lo que ha supuesto como blockbuster de acción. Si bien el anime no goza de la misma atención que las grandes producciones cinematográficas, sí comparte One Punch Man con la película de George Miller la capacidad para hacerse popular. Tiene ingredientes de sencillez y comicidad suficientes, es lo suficientemente directa y efectiva, para ganarse a fans de Naruto o One Piece y crearse su propio fandom de gran escala (a cada segundo gana terreno), pero también tiene elementos para seducir al consumidor de Netflix que anda como loco con las series de superhéroes, y a la vez a un tercer grupo de público que aborrece ambas cosas pero se pierde en detalles que son un mundo de significado. Al contrario que con los dos animes mencionados, las pretensiones de One Punch Man no son las de una telenovela, y su levedad solo lo es en tanto no le prestemos la suficiente atención a líneas de diálogo que engloban tramas completas, planos en las sombras que hablan de poder y sociedad, o trazos agresivos que dicen tanto de la desesperanza existencial como una cara inexpresiva. Si Mad Max parece venir del pasado para contar cómo hacer películas en el futuro, One Punch Man es puro presente, es todas las épocas, y descubrirla queda en mano de quien tiene que hacer el sacrificio de darle una oportunidad.

Panorama político de España

«Fe antes que amor, sangre antes que lágrimas».

Por Ivo Angélique y LF

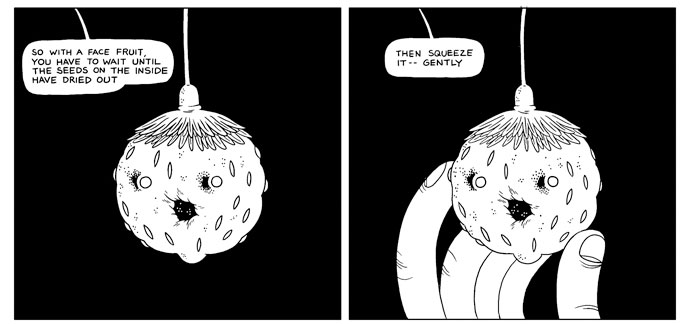

Eel mansions, de Derek van Gieson

No es que 2015 haya dado una mala cosecha en el mundo de las viñetas, precisamente: Charles Burns, Junji Ito, Ales Kot, Fabian Rangel Jr. y Alexis Ziritt, Simon Hanselmann, Greg Rucka y Toni Fejzula, Michael DeForge, Steve Mannion, Benjamin Marra, Michael Fiffe, Santiago García y Luis Bustos, Rob Davis, Marcos Prior… Todos ellos han firmado, cuando menos, algún tebeo que vamos a recordar, seguro, durante mucho tiempo. Aunque terminamos destacando este Eel mansions, entre otras cosas, porque si no lo hacemos nosotros, dudamos de que mucha más gente lo haga. Y sería una lástima que pasase desapercibido semejante festín de lo feísta, lo extraño y lo metaficcional, un tebeazo en el que caben tanto los guiños a Jim Henson como a los Moomin, la reflexión sobre el artista, la obra y el público como la crítica musical, la serie Z como el arte de vanguardia… Y muchas más cosas que deberían descubrir, ya saben, leyéndolo.

Acéphale, de Georges Bataille et alii

Para los batailleanos de pro, que se haya editado en nuestro país una edición que recoge lo que fue la efímera revista Acéphale capitaneada por el santo putero debería ser, qué duda cabe, todo un acontecimiento. De acuerdo en que ya existía una edición relativamente reciente en castellano (la argentina de Caja Negra), pero parece ser que estaba completamente descatalogada y era difícil ‑en tanto que cara, en realidad- de conseguir. Las aportaciones del propio Bataille en la revista ‑comenzando por el propio manifiesto fundacional, «La conjuración sagrada», toda una declaración de principios que los conocedores de su obra apreciarán en toda su magnitud- resultan impepinables, pero es que la práctica totalidad de las aportaciones (Klossowski, Callois, Wahl, Rollin y Monnerot, con dibujos de André Masson, completan la impresionante nómina) carece de desperdicio. Batailleanos o no, si se les pasó la edición anterior, no repitan error con la presente.

Mad Max: Fury Road, de George Miller

Todo, o casi todo, lo que podía ser dicho se ha dicho ya, lo que no impedirá que se siga hablando de ella. No sabemos hasta qué punto podía esperarse que todo un veterano como Miller se destapara con esta belleza cinematográfica, un exquisito delirio visual revestido de todas las apariencias de un blockbuster que ha conseguido conquistar a un amplio sector de crítica y público, ya saben. Pese a tener una lista de pendientes de este año, debemos confesar, en la que no faltarán las joyazas ‑lo que siempre nos hace reticentes a destacar alguna en esta lista, por no hacer un feo a las que todavía no hemos visto y que probablemente terminen gustándonos más‑, el impacto del artefacto de Miller (y, quisiéramos destacar, Brendan McCarthy) nos deja lo suficientemente anestesiados de puro stendhalazo como para resaltarla aquí sin mayores cargos de conciencia. Los que la hayan visto y hayan conseguido entrar en ella sabrán de qué hablamos.

Por Mariano Hortal

Hay dos campos donde me especializo más habitualmente cuando se refiere a lo cultural: por un lado la lectura, por el otro, la ópera. Este año, aprovecho la oportunidad que me brinda amablemente Álvaro y su magnífico blog para centrarme en esos artefactos culturales que están formados por páginas, lomos y letras entre los que me siento tan feliz para sacar tres libros de mis favoritos de este año. Libros que escojo porque, posiblemente, serán la mayoría ignorados y pasados al olvido:

Los desafortunados, de B.S. Johnson

Esta es una de mis opciones más personales. Desgraciadamente, es un libro que hemos leído pocos, y de los que lo hemos leído he encontrado opiniones contrapuestas incluso en los comentarios de mi propio blog. Por si fuera poco su estructura en forma de caja llena de pliegos y el orden de lectura aleatorio ha atraído a un tipo de lector que adora el libro físico como objeto en todas sus vertientes. Una verdadera lástima, ya que la verdadera fuerza es la perfecta conjunción del artificio formal con la fuerza cautivadora que subyace en la prosa de B. S. Johnson: un verdadero deleite que juega con la forma, seca, de frases largas, separadas por comas, muy «beckettiana» y con el fondo mediante continuos niveles de significación que permiten muchas interpretaciones y sentidos. Esta caja es un verdadero artefacto cultural donde no hay lugar para la nostalgia y sí para un camino de expiación y confrontación con la muerte.

Descolonizar la mente: La política lingüística de la literatura africana, de Ngũgĩ wa Thiong’o

He comentado alguna vez que gracias a los premios Nobel de literatura (más del proceso de selección, las casas de apuestas y las quinielas varias , artículos en periódicos y blogs especializados ) se pueden descubrir autores que de otra manera permanecerían ignotos por la mayoría de habitantes de la comunidad lectora. Tal fue el caso del grandísimo poeta surcoreano Ko Un (todavía espero que alguna editorial se anime a publicarlo-editarlo), eterno candidato año tras año; y lo mismo puede decirse del keniata Ngũgĩ wa Thiong’o, un excelente autor que, gracias a estar a punto de ganarlo dos años consecutivos, hemos visto publicados este año dos libros de la mano de PMRH en su completísimo sello Debolsillo; uno ha sido una reedición que tenían de su catálogo de Alfaguara, El brujo del cuervo; el otro, Descolonizar la mente: La política lingüística de la literatura africana, me habría encantado que hubiera aparecido en Debate, pero me conformo con esta pequeña edición que nos trae cuatro conferencias-ensayos resumiendo su pensamiento al respecto de la lucha contra el neocolonialismo que subyuga al pueblo africano además de enfocarlo como una experiencia vital autobiográfica. Lo excepcional es que el autor, de manera clarividente, lo enfoca hacia el uso del lenguaje como elemento imprescindible para salirse del yugo colonizador constituyendo un texto que bien puede encuadrarse entre lo más florido de los estudios postcoloniales. El lenguaje, en las palabras de Ngũgĩ se convierte en un elemento crucial para la descolonización mediante la construcción de la identidad vernácula. Un verdadero prodigio que, seguramente, no será valorado como se merece.

El misterio de la Mosca Dorada, de Edmund Crispin

Es sistemática la situación según la cual cada año tengo que encontrar en las listas de las mejores novelas negras/policíacas (oh… noir, esa es la palabra de moda) la ausencia de novelas más centradas en la investigación detectivesca; parece mentira que un fenómeno como el Detection Club sea desconocido por la mayoría de los lectores de novelas negras más allá del conocimiento de Agatha Christie y Chesterton; esta elección supone una reivindicación de dicho tipo de novela, la «mistery novel», de la que seguimos viendo publicadas, a cuentagotas, todo sea dicho, ejemplos magníficos de realización del género; este año podría haber traído a Josephine Tey, Richard Harding Davis, Israel Zangwill o, incluso, Joanne K. Rowling (qué maravilla es El gusano de seda) pero mi elección va a ser Edmund Crispin, integrante del famoso club de detectives, y del que este año hemos visto publicado el primer caso de Gervase Fen. Crispin condensa a la perfección en sus novelas cómo lo popular no tiene que estar reñido con lo intelectual y, para colmo, es capaz de crear una trama consistente en todas sus consecuencias. Cada aventura supone una variedad de niveles de lectura que son disfrutables desde los menos exigentes hasta los lectores más avezados capaces de interpretar el desafío metarreferencial que despliega con una inteligencia más allá de lo común. Un perfecto reloj, un rompecabezas que nos provoca un deleite difícil de superar; y eso que es una «novelita policíaca».

Por Peter Hostile

It Follows, de David Robert Mitchell

Si de algo se caracteriza el miedo, el horror, en contraposición al simple susto o al malestar producido por el asco es por la constancia y la paciencia en su acecho. El miedo avanza en uno a paso firme, puede que al principio no lo tengamos en cuenta e incluso desestimemos su capacidad para irnos controlando progresivamente. Es probable que aquello que nos va a aterrorizar en un futuro ahora mismo nos produzca sólo risa. Una risa nerviosa, sí, pero risa. Ahí es donde It Follows consigue distanciarse del terror más al uso, ese de consumo rápido donde se busca una reacción inmediata; susto, repulsión, sorpresa, mecanismos automáticos de la mente. Combinando, por si lo anterior no fuese ya digno de elogio, modos y maneras del terror occidental y oriental de una manera muy sabia sin que las costuras se hagan evidentes.

Memento mori

Vivimos en una curiosa situación bisagra, como supongo que otros antes que nosotros, donde la cultura popular, sus formas y aquello que presenta sigue completamente dependiente del pasado. Se intenta forzar a las nuevas generaciones los iconos y los mojones que guiaron a aquellos que ahora son responsables, industrialmente, de distribuirla. La cultura de la nostalgia, del remake, de la sexta parte, del disco de reunión, hace que sea muy complicado delimitar el pasado y el presente. La muerte en este contexto está ahí para recordarnos periódicamente que aquello que nos apasiona tiene un principio y tiene un final. Puede que sea triste pero es importante entenderlo, la gente muere y la forma correcta de volver a ellos es recordando aquello que hicieron no pidiéndole más a sus restos. Craven, Lee, Iwata, Nimoy, Mizuki, Pratchett, Hara, Lemmy, etc. Han puesto un punto y final a sus «obras» pero uno puede volver a ellos cuando quiera mientras espera que alguien recoja su testigo.

Abyss, de Chelsea Wolfe

Ha vuelto la Dama de negro, más de negro que nunca. Nunca ha sido fácil clasificar lo que Wolfe hace, parecía apostar sobre seguro suponer que en Abyss seguiría alejándose del experimental The Grime and the Glow y haciéndose más accesible, pues no. Ha pegado un volantazo del sonido del Pain Is Beauty y ha añadido capas y capas de guitarras sacadas de una banda de Doom y retazos industriales que efectivamente te aplastan hacia el abismo que temáticamente intenta evocar, esa experiencia terrorífica que es la parálisis del sueño. Chelsea Wolfe demuestra que sigue teniendo muy claro qué quiere expresar y cómo quiere expresarlo.

Por Jesús Jativa

Editorial Pálido Fuego

Si hay algo que aprecio en la labor de un editor es la fe ciega a la que puedo rendirme y saber que voy a gastar el dinero en algo, como poco, digno. Es como si el propio editor me llevara con los ojos vendados y de la mano a la tienda y me dijera: «Este, compra este, nene». Y le haces caso, porque sabes que no os vais a equivocar. Pálido Fuego ha publicado en 2015 mi libro del año: Zeroville, de Steve Erickson. Un libro sobre cine, sobre sueños y el trauma de la infancia que se presenta como un ciclo eterno donde todo lo que ha pasado volverá a pasar. La editorial de José Luís Amores nos ha regalado (es la palabra apropiada) a Evan Dara y su primera novela El cuaderno perdido, un thriller ecológico, como apunta Stephen J. Burn en el prólogo. Un libro totalmente espeluznante y maravilloso que te deja pegado a las páginas sin que apenas puedas parar. Su estructura sin puntos, repleta de diálogo y sin un narrador fijo nos conduce por la vida de una comunidad y el gran problema que le concierne. Un libro magnífico tan posmodernista como complejo. Y sin con solo esos dos libros se puede justificar todo un año editorial, Pálido Fuego nos ha traído una vez más a Robert Coover, esta vez Pinocho en Venecia, una reconstrucción del mito de Pinocho; Planos del otro mundo, de Ryan Boudinot, que voy a describir citando la contraportada: «No hay crítica o reseña de esta novela que no establezca algún vínculo con las obras de un conjunto de autores tan variopinto como: Neal Stephenson, Chuck Palahniuk, Neil Gaiman, Philip K. Dick, Kurt Vonnegut, Richard Brautigan, Haruki Murakami, Thomas Pynchon, William Gibson, Donald Barthelme, China Mieville, George Saunders, Terry Gilliam, Jonathan Lethem, William S. Burroughs, J. G. Ballard, David Foster Wallace e incluso los hermanos Cohen». Además de Pórtate bien, donde Noah Cicero cuenta cómo, cúando y dónde se acuñó el término Alt Lit, movimiento del que él es uno de los máximos exponentes junto a Tao Lin».

El manga en España: 2015, punto de inflexión

Teniendo en cuenta que si no sabes japonés nunca vas a poder acercarte a la inmensa variedad del mercado de cómic japonés, las traducciones de algunos de estos mangas son un pequeño regalo para el fan de Japón y del manga… siempre que sean buenas obras. Lo cierto es que hasta hace poco el mercado del manga en España estaba inundado con obras de bastante poca ambición: amores insulsos, aventuras anodinas, etc. Siempre había obras y autores que destacaban, por supuesto, pero eran minoría. Después de que desapareciera EDT, pocas editorial se atrevían a arriesgarse con según qué obras. Hasta 2015, el año en el que un manga distinto, más atrevido, con menos rango de audiencia pero mucho más arriesgado, original y transgresor llega a España. Estoy hablando de que ECC Cómics haya comenzado una línea editorial manga especialmente buena con autores como Taiyô Matsumoto (Sunny, Gogo Monster), Shunji Enomoto, cuyo Respuesta de una inteligencia absurda se coloca, de momento, en mi top 3 de indiscutible de manga de este año; Hideo Yamamoto (Ichi, the Killer) o el dúo Kazuo Koike y Goseki Kojima (Kei, crónica de una juventud). Que se ha vuelto a publicar a Shotaro Ishinomori (Relatos de Sabu e Ichi), el denominado Rey del Manga; Usamaru Furuaya (Happiness, El club del suicidio), Junji Ito (Fragmentos del mal, Hellstar Remina), Inio Asano (Buenas noches, Punpun; Dead Dead Demons Dededede Destruction), Fumiyo Kouno (En este rincón del mundo), Shintaro Kago (La formidable invasión mongola) o el injustamente desconocido Kazuo Kamimura (Historia de una geisha), además que haber aparecido reediciones como Oda a Kirihito, de Osamu Tezuka; Pies descalzos, de Kenji Nakazawa o Un zoo en invierno, de Jiro Taniguchi. Pero si en 2015 ha destacado una obra en concreto, además de la nueva pluralidad de voces y estilos que hemos visto desde distintas editoriales, es la publicación de un autor que hasta ahora se resistía a ser traducido al español y que es, junto a Osamu Tezuka, uno de los autores más importantes de la historia del manga: Yoshiharu Tsuge, que viene con su inmenso El hombre sin talento. Y he de repetir (perdón): EL HOMBRE SIN TALENTO Y YOSHIHARU TSUGE HAN LLEGADO A ESPAÑA.

To Pimp a Buttlerfly

No estoy muy al día de música, pero este año puedo destacar el «Crocanti» de Rusos Blancos, «Carrie & Lowell» de Sufjan Stevens, el discazo de Only Real («Jerk at the End of the Line»), el de Foals («What Went Down»), el «Thrill of the Arts» de Vulfpeck o el disco «The Great Pretenders» de Mini Mansions, con Brian Wilson y Alex Turner de colaboradores. Pero si hay un disco, un solo disco que he escuchado más de cincuenta veces este año, es este: «To Pimp a Buttlerfly», de Kendrick Lamar. Imaginad además descubrir a este rapero con este disco y tener, de repente, otros cuatro discos con los que llorar de emoción de lo buenos que son. Así que si hay, no ya un disco, sino un músico a destacar en 2015, es Kendrick Lamar.

Por Henrique Lage

Crumbs, de Miguel Llansó y Berserker, de Pablo Hernando

Podía aprovechar este espacio para destacar esas películas que encontrarán en cada lista de lo mejor del año pero estaría resaltando obviedades. En su lugar, prefiero nombrar dos películas pequeñas, humildes, con origen español y que pasan más desapercibidas en los recuentos de final de año. Dos películas que he podido ver gracias a la generosidad de sus directores y a las que les debo, como mínimo, unas palabras. En la primera, rodada en Etiopía, asistimos a un relato post-apocalíptico donde las ruinas de la cultura pop son tanto reliquias de un eterno viaje del héroe como moneda de cambio, un mundo donde sólo permanece intacta la inocencia y el amor. En la segunda, las pesquisas de un escritor reconvertido en detective enseñan cómo ninguna ficción, ninguna construcción del lenguaje, alcanzan a describir la realidad de los hechos o las experiencias subjetivas de sus protagonistas, atrapados en otro Apocalipsis: la de una generación sin esperanzas de futuro. Dos relatos sobre cómo el mito se impone sobre lo real cuando la verdad nos resulta demasiado distante. Dos películas que me han estimulado con su creatividad, que es el mejor halago que se me ocurre.

Double Fine Adventure!

Cuando el kickstarter de la nueva aventura gráfica de Tim Schafer alcanzó los tres millones de dólares faltó tiempo para considerar esto un nuevo futuro para los videojuegos, un futuro donde se podía financiar un proyecto por fans y para fans sin contar con distribuidores ni grandes compañías detrás imponiendo su criterio o su margen de beneficios. Tres años después, tras retrasos, filtraciones, la defensa directa de Schafer ante el Gamergate, dividir el proyecto en dos entregas y algún decepcionado con el resultado final, Broken Age estaba completo. Y con ello, una pieza incluso más valiosa: un documental de más de doce horas que camina entre la cotidianidad de The Office y las frustraciones creativas de Hearts of Darkness: a filmmaker’s apocalypse. Ofrece una visión del proceso de trabajo de un pequeño estudio, su lucha contrarreloj, sus problemas de relaciones públicas y las relaciones humanas que se van estableciendo durante un proceso con abandonos, prisas y renuncias. Puede que Broken Age no sea el juego más satisfactorio de Schafer a nivel de resultados económicos o artísticos, pero con este documental podemos entender un poco mejor la ardua tarea y el empeño vital que hay detrás de cada juego y apreciar un poco más el esfuerzo.

The Jinx y Making a Murderer

Seamos honestos: la crónica negra es algo que genera una atracción inevitable como relato desde, al menos, Jack el Destripador. Podemos ponerle todas las coartadas intelectuales que se nos ocurran desde A sangre fría de Capote hasta El asesino de Pedralbes, The thin blue line o la trilogía Paradise Lost. La pregunta es siempre como ha podido pasar, tanto en la motivación del asesino como en las debilidades de la seguridad que damos por supuesta. HBO y Netflix no descubren la pólvora con sus dos series documentales pero ofrecen una versión pormenorizada, tensa y palpable tanto del horror de las mentes sin escrúpulos como de las grietas de los sistemas que los cobijan.

Cuando noté que en el 2015 he estado en la calle más que en casa, acepté conscientemente que me he convertido en una flanêur atípica. Desde la calle, el espectro urbano estalla en sus contradicciones; las avenidas, jirones, calles, pasajes y parques no son lugares permanentemente pacíficos. No existe el París del que discurría Walter Benjamin, ni ciudad en el mundo que no esté marcada por la violencia. La flanêur atípica no se oculta, se mezcla voluntariamente entre las multitudes, se adentra en los centros comerciales, calibra precios aunque sepa que no comprará un bolso de cuero puro que complementa su identidad difusa en el vestir. (Difusa: asumir por ejemplo una condición andrógina para desplazarse por la ciudad donde el conservadurismo alienta el acoso a los solitarios, desde una posición sexista o de censura a los que no tienen horarios).

La calle deviene en artefacto cultural, sosteniéndose en una teoría, cuyas herramientas son las lecturas, películas, estudios, etc, que han nutrido al flanêur. Sin esas herramientas, el escenario urbano sería sólo una cinemática de la que no emergería una tesis personal.

Las calles tienen sus singularidades en contextos diferentes, no sólo por el avance industrial o la arquitectura, sino por los exilios que encuentras en la ciudad llena de inmigrantes, en los choques culturales, los baños, los paraderos, el abigarramiento en las pistas, el peligro en las noches. No hay restaurante tipo Hopper al paso donde el focus se haya detenido para acoger especialmente a los viajantes. Todo es polución y en medio de las noches, el flanêur escucha, mira y lee a la calle en los individuos que pasan por su lado. No es necesario conversar en todos los encuentros, el imprevisto , paulatinamente la calle y el flanêur se fusionan y separan como elementos de un organismo vivo. Un bar a la hora del crepúsculo puede ser el lugar elegido para hacer apuntes, un lunes de opacidad para el oficinista o de tedio para la enfermera, puede ser el día más enérgico de la semana, un rastro de Arca & Jesse Kanda sonando fantasmal antes de hallar una clave, el disparador del día, como un recurso de un videogame, para crear.

En este lado de la Historia que nos acerca cuando mirar es mucho más que registrar el tsunami emocional de la urbe, la calle como artefacto cultural se abre cada día como un campo mutante de experiencias.

Por Esther Miguel

Mad Max: Fury Road, de George Miller

Una película en la que su espectacular puesta en escena nos devuelve una cautivadora sonrisa de desprecio hacia la realidad, donde la concatenación epentética (cada set piece son todo inflexiones dentro de interrupciones simultáneas a otras) de sus situaciones son puro derribo contra el modo institucionalizado y normativo de armar los fragmentos narrativos en la mayoría de productos audiovisuales del cine dominante, atacando con especial dureza al del género al que esta película pertenece: el cine palomitero de acción. Mad Max: Fury Road es la glorificación absoluta del gag como esencia del cine escapista, y lo esquemático (rayano en lo estúpido) de su trama, adulterado por un diseño de producción y de personajes que son puro tebeo, no hace más que evidenciar que para George Miller ese ir de A a B y de nuevo a A es lo de menos. Fury Road no revela nada distinto de lo que pudo hacer en su trilogía originaria hace ya más de treinta años. Si eso, ahora tenemos unas money shots más caras y unas secuencias anárquicas aún más sofisticadas. Pero a estas alturas de 2015 parecía imposible encontrarse con un blockbuster tan satisfactorio, uno que hacía algo tan básico como ofrecer un producto que no estaba en el mercado y que lo necesitábamos como el respirar: cine de entretenimiento que mira más a Chaplin que a Michael Bay. Tocar como Dios una sola tecla. A eso podría resumirse toda la cuestión.

Descubrimiento semanal Spotify

Hubo una guerra y los consumidores salimos ganando. Apple Music le lanzó un órdago a los suecos ofreciendo para sus clientes listas bisemanales segmentadas por subgéneros con unas 15 canciones elegidas por selectos expertos de carne y hueso, intentando humanizar la experiencia de los usuarios y dejando así a su rival como mero proveedor desalmado. Spotify contraataca de la forma más fordiana: más canciones por lista; más listas al mes; un algoritmo en vez de personas. Y sí, la tecnología ha vuelto a dejarnos a todos, Apple incluido, en evidencia. La confluencia entre datos y computación que han desarrollado los de The Echo Nest para Spotify nos tiene, a los que usamos habitualmente esta red, perfectamente calados. Primero: ya no queda tan claro que pudiésemos pasar ningún autoexamen sobre el nivel de exquisita melomanía que creemos poseer. Segundo: jamás seremos capaces de abarcar todo lo que entra dentro de nuestra personalidad sonora. Y tercero: ningún ser humano ha sido capaz jamás de crearme listas musicales que me gusten tanto, que me descubran grupos y canciones que me motiven lo mismo, más que nada porque Spotify tiene el mejor gusto musical que yo haya conocido después del mío propio. Los lunes han dejado de ser el peor día de la semana, al menos mientras no haya alterado mis hábitos de consumo auditivo los últimos siete días, forzando así al pobre programa de la plataforma a seleccionarme canciones de Britney Spears u otras cosas inconfesables. Este algoritmo es Robot After All y no hay nada que me haya hecho más feliz. Te quiero, Spotify.

Netflix en España

Ya está aquí el otro gigante del contenido por streaming. De acuerdo, el catálogo por el momento es pobre, y por ahí saldrán las voces maliciosas recordando que antes de eso ya teníamos las más comprometidas opciones de Filmin y Mubi (de Yomvi o Wuaki ni voy a hablar). Pero la dominante Netflix tiene el know how, el cuidado en la selección, la confianza y todos esos detalles que le han hecho el rey del mercado de las horas muertas. Certifico que en estos meses me he entregado al binge-watching durante un buen puñado de tardes y noches perdidas. Que he seleccionado para ello productos que tienen más de concesión por mi parte a su oferta que de satisfacción por parte del catálogo a mi demanda ideal. También, que no tiene ninguna buena pinta esa forma de promocionar todo lo que lleve el sello de la casa (y que eso mismo, lo que consigue, es imponer una programación que podría marginalizar en el futuro a las series y películas del resto de productores). Pero Netflix es una alternativa firme a la televisión tradicional, y si eso significa que el grueso de la población tiene a sólo dos clics y ocho euros al mes la opción de ver Hannibal o The Killing en lugar de El Hormiguero (¡y sin anuncios!), yo me doy por satisfecha.

Por Grace Morales

2015 no será recordado por ningún artefacto cultural. Como mucho, por productos como El despertar de la fuerza. El hecho más relevante para mí es que la cultura ya no existe. Es una sucesión de objetos que se reproducen rápido y se olvidan enseguida. Los consumidores de la cultura nos hemos empecinado en ser creadores, por lo que no hay barrera crítica ni distancia con los objetos producidos. En mi opinión, quedan pocas opciones: la acción (implicación política, pero real) o el silencio.

Por supuesto, como creadora y consumidora me gustaría destacar tres objetos:

1) Foxcatcher (Bennet Miller). Cuenta una historia, lo que para mí es más que suficiente en un mundo de evanescencia visual. Es incómoda, dura y tiene interpretaciones extraordinarias. No hay apenas papeles femeninos, salvo uno muy fácil de reconocer, lo cual agradezco en este milenio donde se ha puesto de moda un feminismo falso de chapa y pintura que no soporto. Me encanta esta película de pirados y gente totalmente perdida.

2) Sumisión (Michel Houellebecq). No es un libro profético, ni una distopía. Es una sátira, como siempre. El mismo personaje, esta vez profesor detestable más preocupado por los caprichos que por los acontecimientos. Cuando la leí, vi reflejado en él a unos cuantos hombres que conozco, y me pregunté qué harían, no solo ellos, sino la mayoría de varones hispanos, si se plantease el dilema político y moral que lanza el autor. Entonces no me reí, solo recé.

3) The Joy of Living, A Tribute To Ewan McColl. Este año he escuchado discos muy interesantes, desde artistas españoles como Rafael Berrio y The Hinds a clásicos como Sufjan Stevens, pero llegó este homenaje a McColl en su centenario y constaté una vez más que la música es mucho más difícil de pervertir que las palabras y las imágenes. Canciones como Dirty Old Town o The Young Birds nunca serán objeto de ironía, frase de twitter o texto html. A lo sumo, replicadas en vinilo muy caro con súper sonido copiado del CD, pero esa es otra historia.

Por Álvaro Ortiz

Depression Cherry y Thank Your Lucky Stars, de Beach House

Muchas listas musicales estos días están encabezadas por el último disco de Sufjan Stevens, Carrie & Lowell, que seguramente sea el mejor disco del año pero se olvidan por completo de que Beach House han sacado dos discos estupendos, Depression Cherry y Thank Your Lucky Stars, con una diferencia de tres meses o menos. Los he oído en bucle una vez tras otra desde que salieron, a veces hasta un punto enfermizo, pero todavía no me he cansado de ellos gracias a canciones como All Your Yeahs, Rough Song o Levitation. Larga vida a los de Baltimore.

Lose, de Michael DeForge

Este ha sido el año en que menos cómics he leído de toda mi vida. Cosas de estar en Roma hasta julio y darme una pereza terrible ponerme a leer en italiano y luego volver y pegarme todo el verano encerrado en casa dibujando. Pero para este fin de año me he topado con uno de los libros que más me han gustado, o que me están gustando porque como estoy también bastante despistado aún no me he acordado de terminarlo. El recopilatorio de Lose de Michael Deforge que aquí han editado DeHavilland en su colección La Mansión en llamas. Autor del que no había nada antes por aquí (una historieta en una antología, creo) y que une muy bien la actualidad del underground americano, small press y moderneos varios con el cómic independiente de los 90. Con un ojo puesto en Hora de Aventuras y el otro en el Clowes guarrindongo de Como un guante de seda forjado en hierro, vaya.

It Follows, de David Robert Mitchell

Tampoco he visto mucho cine este año (¿qué coño he hecho?) pero de la película que mejor recuerdo guardo ahora que termina creo que es de It Follows. Paso de contar mucho, pero véanla y disfruten de hora y media de horror adolescente de regusto ochentero, lentito y asfixiante. Y con una banda sonora estupenda. Besos.

Por Mikel Remacha

Mad Max: Fury Road: George Miller te quiere tal y como eres

Chico nuevo viene a la ciudad; es apaleado y violado intravenosamente por los machirulos autóctonos; acaba entre rejas; conoce a chicas; todos son perseguidos por una pantagruélica marabunta de hijos de puta pustulentos y motorizados. La película que más veces he visto en mi vida (y todas metido hasta arriba de Monster), demuestra porque George Miller inspiró (y sigue inspirando) a miles (o millones) de artistas y creadores de contenidos de todo el mundo. En una película de coches y tiros cuya moraleja es que da igual que tengas raja vertical o apéndice oscilante, lo que cuenta es tu humanidad.

La nostalgia: arma de doble fijo

Este año hemos sido testigos de cómo volvían algunos clásicos que endulzaron nuestra infancia (En forma de películas, trailers y videojuegos). Lo viejo vende, y no solo a los hipsters en las tiendas de treintava mano. Mas superhéroes, Star Wars, Los cazafantasmas, Final Fantasy VII, Metal Gear, Godzilla, Mad Max… El problema está en concentrarse en hacer exactamente lo mismo, no vaya a ser que los fans se enfaden porque cambias a un chico por una chica, algún personaje homosexual entre en escena, o le cambies el color de pelo a alguien. Hemos tenido ejemplos de las dos cosas (revoluciones y perpetuaciones). Pero gracias a Dios, Saitama ha venido y ha dejado en ridículo a todos los superhéroes; Star Wars será dirigido por Rian Johnson; Las cazafantasmas son una realidad; Final Fantasy no es un calco del original; The Phantom Pain es LA VIDA; Godzilla vuelve a Japón; y de Mad Max ya he hablado bastante. Ojala todos se arriesgaran más en esta vida.

Charlie Hebdo: el mundo se unió (aunque fuera durante un rato)

Sigo esperando que el mundo se una como sucedió ese día (personalmente, artísticamente y muchas otras palabras acabadas en mente). Desde lo peor surgió lo mejor. Y se demostró (durante un rato) que la libertad de expresión es un derecho fundamental.

Por Germán Sierra

Hace mucho tiempo, en una galaxia muy, muy lejana existieron futuros que añoramos. Mi impresión general del 2015 podría resumirse en una sola frase: el año que nos dejamos llevar por la nostalgia de futuros pasados y decidimos retomar sueños (o pesadillas) interrumpidos.

Destaco tres ejemplos:

CRISPR/Cas9: Se trata de una nueva tecnología de edición del genoma mucho más precisa y eficaz que las utilizadas hasta hace muy poco tiempo. A lo largo de 2015 su uso —y el número de publicaciones científicas en las que se menciona su empleo— se ha incrementado de forma exponencial. Muchos autores consideran que la edición de genes mediante CRISPR/Cas9 es el mayor avance en biotecnología desde el desarrollo de la PCR en los años 80. Su interés sociocultural va mucho más allá de su aplicación en la investigación molecular, ya que podría eliminar algunas de las limitaciones técnicas que impiden la manipulación controlada del genoma humano. Un puente al futuro pasado del diseño genético de nuestros descendientes.

El espacio: De Star Wars a la «readmisión» de Plutón en el club de planetas de pleno derecho, pasando por las pruebas de lanzamiento de SpaceX (la empresa aeroespacial de Elon Musk), 2015 ha sido el año en el que nuestros anhelos de explorar espacio han recuperado un protagonismo que, en mi opinión, merecen, y que habían perdido en las últimas décadas.

Manifiestos: El renacimiento del manifiesto, género literario por excelencia de las vanguardias de la modernidad, es un signo evidente de que comenzamos a ser conscientes de la enorme magnitud del cambio tecnológico, político, ético y estético en el que estamos inmersos. En los últimos años, y particularmente en 2015, han ido apareciendo un gran número de manifiestos artñisticos, sociales y políticos de gran interés que, en mi opinión, componen una de las mejores imágenes especulares de la cultura actual. Un pasadizo al sueño interrumpido del modernismo.

Por John Tones

The Witch, de Robert Eggers

Una película de terror tan gloriosa que tuvieron que programarla en la inauguración de Sitges 2015 para que no arrasara en las secciones competitivas. Vamos, que la apartaron por abusona: sus interpretaciones, sus diálogos en inglés arcaico, su ambientación sencilla pero rebosante de atmósfera amenazante, sus imágenes de machos cabríos cagándose en dios heredadas del mejor cine de género artie de los setenta, su textura en blanco y negro y su increíble traca final son lo mejor de un año que ha sido muy generoso en grandes películas de miedo. Pero es que The Witch juega en otra liga.

Murcia, de Magius

Ignoro si a alguien que no pertenezca a la zona levantina le impactará tanto como a mí este soberbio álbum de Magius, pero algo me dice que sí: al fin y al cabo, la silueta de Baphomet, las sociedades secretas por las que reptan conocidos gerifaltes políticos, los sátrapas/nazarenos, los sacrificios rituales en plena huerta, el acento de Jumilla, el panocho como idioma inexpugnable que alude a conceptos indescriptibles… todo ello son horrores universales, casi abstractos. Pero lo reconozco: para quienes nos hemos criado a la ominosa sombra del Cristo de Monteagudo, esta soberbia historia de horror al solecico nos sacude de forma intuitiva, indescriptible.

La vida es fuego, de Ilegales

No necesariamente el mejor disco del año (aunque se acerca), pero lo cierto es que marca un año básico para el rock en nuestro idioma: el regreso de Ilegales tras un hiato de un lustro. Y el disco retoma esas raíces cazurras pero no del todo inmovilistas de la banda, que lanza al oyente temas tan soberbios como Regresa a Irlanda, Voy al bar o Las rosas trepadoras asesinas, aunque donde Jorge Ilegal está tremendamente inspirado es en Hacia las profundidades, una reflexión sobre el vacío del océano y del alma que no necesita de monstruos para ser profundamente aterrador. Aunque La vida es fuego fuera mediocre, también sería un acontecimiento a celebrar. Por suerte, está muy lejos de serlo.

La calidad de un año se mide por las cosas que tienes que dejar fuera. ¿Qué meto, Onepunch Man o Yurikuma Arashi? ¿Murcia o Little Witch Academia: The Enchanted Parade? ¿La Casa de Paco Roca o llamo la atención sobre lo mucho que merece la pena A Silent Voice o Pun Pun? ¿Y qué hago con Mad Max: Fury Road?

Al final el criterio ha sido el mismo que en años anteriores: obras que merecen no ser olvidadas bajo la tormenta del Lo Que Debes Ver y que representan algo que merece ser vindicado.

Wakako-Zaké, de Minoru Yamaoka

Pequeñas historias sobre una oficinista con la afición de ir a bares después del trabajo, Wakako-Zaké es el triunfo de muchas cosas. Del contar historias con concisión y una meta muy específica, la buena dirección para crear capítulos satisfactorios de dos minutos. Y mostrar el simple placer de salir un día del trabajo y acercarse a un bar para tener un rato para uno mismo. Es también un exponente magnífico de las series de capítulos cortos: un género del que no se habla lo suficient y que nos ha dado cosas como gdgd Fairies, la siempre memorable Turning Girls y esa cumbre de la Civilización que es Inferno Cop.

(Wakako-Zaké puede verse legalmente a través de Crunchyroll aquí)

Animator Expo

Nos hemos acercado al anime muchas veces sin preguntarnos por los autores, los animadores que lo hacen posible y si estos tienen una voz propia o no. Y las veces que lo hacemos nos conformamos con un par de nombres (Tezuka, Miyazaki) y lo hacemos girar todo en torno a ellos. Con mucho amor y con la meta de mostrar que existen otros nombres y otros estilos al mundo, Hideaki Anno ha creado una exposición online de animadores de cuatro temporadas. Cortos donde cada equipo tiene carta blanca sobre las historias que contar y qué estilos usar. Cortos que, espero, descubran otros nombres y otros referentes.

(Animator Expo puede verse aquí. Las dos primeras temporadas ya no están disponibles pero todavía hay cortos para ver.)

Shirobako, de Tsutomu Mizushima

Siguiendo con el hilo anterior, podría vender Shirobako como «un anime sobre hacer anime». Pero me estaría quedando corto. Shirobako ha logrado evitar la indulgencia de crear una serie sobre «qué bonito es dedicarse a lo nuestro» o «mira todas estas referencias a autores» para ser algo más. Una serie sobre lo que es vivir de proyectos, ya sea creativos o no. Cómo la ilusión adolescente por «vivir de crear lo que me gusta» pasa a ser tú mirando a un volante a las cuatro de la madrugada pegruntándote si esto es de verdad lo tuyo. De como tu definición de «final feliz» será «proyecto entregado». Y como a pesar de las penurias y los plazos de entrega sigues insistiendo en vivir de esto.

Por Pablo Vergel

Reivindicación del Crítico Cultural (sic)

Vivimos en una Singularidad Cultural Posiblemente no haya habido ningún evento en 2015 que haya propiciado esta conclusión pero al menos a mí ha sido en este año cuando más patente se me ha hecho. El ritmo de generación, reciclaje, difusión y de contenidos supera nuestra capacidad de asimilación como consumidores de cultura. La oferta cultural en su más amplio sentido (Publicidad, noticias, información, propaganda, educación, etc…) nos sobrepasa y las maneras de disfrutar (sic) de ella, voluntaria o involuntariamente, se multiplican. Vivimos en un permanente streaming de contenidos que se hace cacofónico. ¿Como orientarnos? Pues quizás ha llegado el momento de volver a reivindicar la denostada figura del crítico, demonizada por un principio de democratización que reniega de la idea de que alguien nos tenga que leer, que ver, que escuchar o, incluso, que votar. Yo personalmente cedo gustoso mi soberanía cultural.

Bataclan: 13 de Noviembre de 2015

Desde hace décadas, nos han venido advirtiendo que vivimos un choque de civilizaciones donde nuestro sacrosanto modo de vida estaba amenazado por fuerzas históricas que tratan de desbancar la hegemonía occidental. ¿Son los ataques la vanguardia de una ofensiva que acabará por precipitar nuestra debacle? Muchos arrebatados locutores y tertulianos así lo quieren ver, abanderándose en adalides de nuestra democracia y tratando de imprimir épica a nuestra vida cotidiana. Otros, por el contrario, vemos en estos actos terroristas la desesperación asimétrica de unos movimientos integristas conscientes de su derrota cultural, social y militar. El atentado del 13 de Noviembre fue algo que muchos sentimos como cercano. Era un tipo de concierto al que cualquiera de nosotros podría haber ido. «Van a por nosotros» o «No estamos seguros». Bueno, nunca lo hemos estado. El mundo siempre ha sido un lugar peligroso, y no nos queda más remedio que brindar por ello.

Por una nueva gestión cultural local

Por mucho que a algunos nos pueda o no gustar, la implicación del Estado es necesaria para garantizar una oferta cultural amplia y diversa, así como la propia sostenibilidad del sector . Esto no debería escandalizar a nadie. Industrias estratégicas de nuestro país como la agroalimentaria o la automovilística también lo requieren. Y no pasa nada. (Claro que estos sectores no suelen pronunciarse políticamente y nadie cuestiona su subvencionismo). Durante años hemos vivido etapas donde la intervención cultural de ayuntamientos, comunidades y ministerios se ha hecho de espaldas al ciudadano con criterios nada transparentes. El pasado 26 de Diciembre, Dani Simón, Concejal de Cultura del Ayuntamiento de Alicante (Una de las muchas ciudades con gobiernos de confluencia de fuerzas de izquierdas), anunciaba el programa cultural municipal para 2016 y advertía que sería «el último a solas», invitando de manera abierta y explicita a la ciudadanía a tomar parte en el proceso e implicarse de manera colaborativa. Un verdadero desafío a la opacidad y verticalidad que reina en la realidad política local . Esto puede sonar anecdótico, pero a algunos nos ha sonado a genuina renovación en la manera de hacer las cosas. Quizás, esta vez sí, podremos bailar y será nuestra revolución.

Por Gerardo Vilches

La recuperación del cómic adulto clásico.

Durante mucho tiempo, reeditar clásicos del cómic significaba rebuscar en el amplio fondo de armario de la tradición infantil y juvenil y reformatear superhéroes, aventuras francobelgas o ciencia ficción española para presentarlos en caros tomos para coleccionistas nostálgicos ávidos de recuperar el material que leyeron en su infancia. Por supuesto, esa tendencia editorial nos ha traídos cómics excelentes, pero también obras pobrísimas, difícilmente defendibles salvo desde la nostalgia. Por eso creo que nada marca mejor la madurez del medio como la recuperación de obras inéditas en castellano que se enmarcan en otro tipo de cómic, más adulto, más de autor. No para que el fandom reverdezca laureles, ni para ser acumuladas en estanterías, sino para aportar algo —mucho— a la cultura aquí y ahora. Julie Doucet. Cómics (1986−1993) (Fulgencio Pimentel), Zanardi, de Pazienza (Fulgencio Pimentel), El hombre sin talento de Yoshiharo Tsuge (Gallo Nero), Unas lesbianas de cuidado de Alison Bechdel (Reservoir Books), Peepshow de Joe Matt (Fulgencio Pimentel), Oda a Kirihito y Devorar la Tierra de Osamu Tezuka (ECC)… Ha sido un gran año, y esperamos que sea el inicio de una tendencia y no flor de un día.

Mesa redonda sobre Las meninas y El ministerio del tiempo en el Museo del Prado.

El 20 de abril se celebró un acto en el auditorio del Museo del Prado de Madrid en torno a la figura de Diego de Velázquez y su obra. Hasta aquí todo normal y lógico dentro de tan magno marco, uno de los baluartes del arte académico español. Lo significativo se encuentra cuando observamos los nombres de los participantes: la moderadora Laura Barrachina, presentadora del programa de Radio 3 La hora del bocadillo, el director y coguionista de El ministerio del tiempo Javier Olivares, los autores de Las meninas Santiago García y Javier Olivares y el profesor de historia del arte José Riello. Para hablar del más grande pintor barroco se acudió a la ficción contemporánea, a la televisión y al cómic, los hasta hace no mucho patitos feos de la cultura. Y el resultado fue un acto ameno y riguroso, que fue perfecto ejemplo de cómo divulgar y cómo hablar de los maestros antiguos de una forma que interese al público de hoy en día.

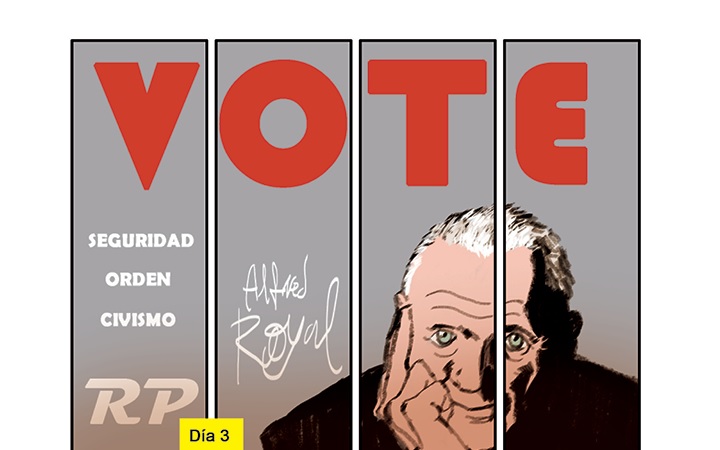

Necrópolis, de Marcos Prior

Ha llegado al final del año, sin hacer mucho ruido, tal vez sepultado por el aluvión de novedades que siempre acompaña a esta época. Pero Necrópolis es el cómic español del año. Marcos Prior analiza el mundo en el que vivimos como ningún otro autor es capaz: la sociedad precarizada e hiperexpuesta en los medios de comunicación, la economía neoliberal y sus múltiples tentáculos: el coaching, la publicidad, la política hueca al servicio de los mercados, la gentrificación salvaje y sin control de los espacios urbanos… El meollo central de Necrópolis es una campaña electoral en la que vemos reflejadas todas las miserias y ridiculeces de la que acabamos de vivir en nuestro país; pero no es, obviamente, una crónica simultánea, dado que el cómic estuvo acabado mucho antes. Es una proyección desde el pasado, en la que Prior nos describe perfectamente no porque sea un oráculo cojonudo, sino porque se ha preocupado por entender el mundo en el que vive más allá de lo obvio, y su obra lo refleja.

Por Dr. Zito

1. La politización de una sociedad débilmente politizada

Menudo año en lo político que llevamos. Aún estamos con la resaca de la quinta cita electoral importante del año, que ha hecho que se nos olvide la montaña rusa de encuestas, referéndums y plebiscitos en la que hemos vivido estos últimos doce meses. Las orquestaciones mediáticas no pueden ocultar un paisaje nuevo resultado ni más ni menos que del cambio operado en muchos de nosotros. Podrá decirse que la política-espectáculo de los debates televisivos no es política, pero este quien escribe sigue pensando que es mucho mejor que la gente corriente se mofe de Inda los sábados noche, que creen memes y montajes chorras a costa de la fauna que nos desgobierna, a que se arrope en una apatía conveniente y se aferre a un imaginario de consumo del que ha sido excluida. Y por si fuera poco, y aunque quede mucho postmachista por desarmar, el cambio cultural en cuestiones de género se ha hecho imparable, como demostró la histórica marcha del 7 de noviembre contra la violencia machista. Y aún hay más por venir.

2. Superhéroes de capa caída

Puede que el blockbuster esté tocado de muerte. O puede que no, como diría Rajoy. Pero el caso es que este ha sido muy mal año para los superhéroes cinematográficos. Los Vengadores 2 fue un fracaso que ni el más fan pudo obviar y pese a que el mercado asiático terminara por salvar los muebles financieros a Marvel. Los 4 fantásticos fue un estropicio aún mayor, llevándose por delante a un talento tan interesante como Josh Trank. Solo una propuesta tan modesta como Ant-Man consiguió resultar al menos simpática. Spielberg ya lo avisó: las películas de superhéroes van a seguir el mismo destino del western, el de la irrelevancia cultural. De momento Marvel ya nos tiene preparadas Civil War y Dr Extraño, y DC ese extraño artefacto a medio «nolanizar» que será Batman vs Superman. No parece que se hayan dado por enterados. Luego vendrán los lloros.

3. Ciencia ficción »de planetas»

El tema daría para largo, pero digamos por lo pronto que la ciencia ficción «espacial» no ha vivido tan buen momento como este en años. Maybe ever. Este 2015 disfrutamos la adaptación cinematográfica de The Martian, el best-seller planetario de Andy Weir. Resulta curioso, o quizá lógico, que mientras que incluso al negacionista más recalcitrante le resulte imposible obviar el cambio clímático, florezcan fábulas como esta en las que la inteligencia colectiva y la cooperación entre países y personas consiguen proezas cósmicas. Esta ciencia ficción, que es también la de Interstellar o Gravity, es heraldo de un nuevo optimismo que no cuesta conectar con la tan de moda (Nueva) Nueva Sinceridad. Lo de Star Wars es otra cosa. O no. Está por ver si el baño de nostalgia que envuelve la primera entrega de esta nueva trilogía ‑nostalgia marca de la casa JJ Abrams- esconde un mensaje renovado, el imperativo de trascender las taras paternas, el deseo de una nueva humanidad.

One thought on “Recogiendo los frutos de la sangre caída. Lista (de listas) del 2015”