Es imposible sintetizar el 2013. Ha sido un año terrible en lo político, mágico en lo cultural, revirtiendo así lo que ha venido ocurriendo hasta el momento en los últimos años: la cultura parece alimentarse de la tragedia en mayor medida que del bienestar. Quizás esté bien así. Quizás cuando más necesitemos arrogarnos en el poder de la cultura, del arte, sea cuando nos encontramos más próximos a la catástrofe; cuando el mundo se desmorona, ¿quién es aquel que no necesita asideros para aprehenderlo? Quizás por eso destaca en el año las producciones de tono político. Muchos de los artefactos culturales más importantes tienen evidentes referencias hacia la crisis, económica o social, política o ideológica, que estamos viviendo; así la ficción se alimenta de la realidad, como debe ser, como no puede ser de otro modo, para instituirse como un cierto momento de verdad. No nos engañemos: la única verdad conocida se esconde en su fabulación.

No nos pasemos de mesiánicos. Nos hemos reunido aquí con el propósito de celebrar el año, por lo cual no cabe tampoco especular antes de tiempo: la polifonía de voces e intenciones demuestra la singularidad particular de este año. Hay onerosas repeticiones —que tendrás, Nicolas Winding Refn, que nos enamoras— entre listas, pero cada una se centra en aspectos particulares de la cultura que hemos tenido durante el 2013; en parte, también es una promesa: la mayoría resaltan, si es que no resaltamos, ciertas inercias culturales que parecen cimentarse ya de forma definitiva este año que despedimos.

Tres años. Tres años consecutivos lleva existiendo esta lista, que se merece por derecho propio —disculpen el egotrip: acaba pronto— a ser parte inherente de aquello mismo que contiene; cada año más grande que el anterior, comienza a fugarse hacia sus propias intenciones. Intenciones que nos congratulan. Acabar con otra cosa que no sea felicitando a los que han intervenido, ya sea por primera o segunda o tercera vez, pero especialmente hacia quienes han faltado, muchos que querrían haber participado pero no han podido, y a quienes leen, ustedes, tú, sería saltarnos la tradición clásica de los prólogos innecesarios. Lo haremos. Nada nuevo hay bajo el sol, salvo nuestro espíritu de seguir cada día buscando nuevas joyas ocultas en el mundo: ahora, comprueben nuestros descubrimientos.

Por Andrés Abel

Meir, de Kvelertak

Los del Búho le quitan el puesto a Metallica en el año de Through the Never 3D y la toma de la Antártida, nada menos, pero ¿quién puede resistirse a un disco que incluye un himno-de-la-banda como no se escuchaba otro desde tiempos de Talk Talk? Desde luego, Papá Hetfield no.

El callejón, de Antonio Trashorras

Espero que si esta creature feature —no destripo nada: la criatura es Ana de Armas, subyugante Mater Lavanderum que se embucha plano a plano todos los colores de la oscuridad— no aparece en más listas este año sea porque ya lo hizo en 2011, cuando se estrenó en Sitges. Hay mucha carta de amor al género revoloteando por ahí, pero pocas pueden presumir de haber sido escritas con una caligrafía tan refinada sobre un papel que es pura (y deliciosa) pulp‑a.

El final de Breaking Bad

Cómo ha terminado: dejando una mueca de felicidad a ambos lados de la pantalla, devolviéndonos la fe en los remates de las teleseries. No que haya terminado. Eso ha sido una gran mierda.

Por Roberto Alcover

Parade / Tachenko / Pony Bravo / The Suicide of Western Culture:

Mantenerse fiel a un ideario propio y al mismo tiempo dirigir una mirada crítica a una situación tan límite como la actual es el mayor reto al que un artista/ciudadano puede enfrentarse. Pero mientras algunos grupos como León Benavente se suben en apariencia al carro de la crítica política porque toca, otros artistas han conseguido esbozar un acertado mapa del presente sin renunciar a su identidad. El murciano Antonio Galvañ, alias Parade, metaforiza en su séptimo LP sobre ese Amor y Ruido que todo lo impregna, y sus canciones se deslizan entre historias de amor imposibles y la descripción de un páramo postapocalíptico poblado por mutantes y zombies de moral dudosa (dirigido no por casualidad por el talentoso Chema García Ibarra). Los zaragozanos Tachenko efectúan un necesario back to basics con El Amor y las Mayorías (otro título cargado de significado) volviendo a ese pop directo y sencillo pero provisto de un fuerte compromiso con el mundo, con un mundo, el nuestro, en el que para construir tenemos que aceptar que «no hay vuelta atrás / detrás de mí no hay héroes». Dentro de un estilo abiertamente combativo, los sevillanos Pony Bravo ponen en escena una sociedad donde lo festivo, lo lúdico, la marca España, ha fagocitado todo intento de progreso y de ética. Y por último, la electrónica de The Suicide of Western Culture se presenta como una reacción visceral ante los vicios del presente. Los títulos de sus temas (When Did I Become Everything I Hate, Hope Only Brings Pain, Love Your Friends, Hate Politicians) todos ellos instrumentales, establecen una sinergia especial con esas heridas abiertas que parecen no tener cura.

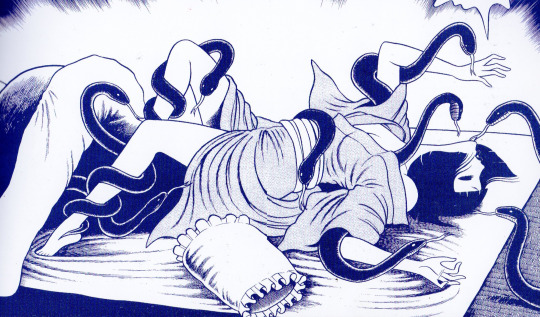

The Lords of Salem, de Rob Zombie

Se ha hablado mucho de la última película de Rob Zombie (hagamos memoria, presentada en el Festival de Sitges de 2012 con abucheos y silbidos y estrenada de forma marginal durante este año) como un tratado sobre el Mal, sobre su victoria, su inexorabilidad. Y es cierto, en apariencia lo es porque despliega una serie de códigos relacionados con la idea del MAL como entidad contraria a la simbología judeocristiana que encarna la idea del BIEN. Pero más allá de eso, The Lords of Salem deviene en una gran abstracción que teoriza sobre todo ese pasado, esa herencia que hemos decidido sepultar, animados por el jolgorio, la jarana y el triunfalismo de un estado de las cosas que se ha demostrado pura farsa, asquerosa representación. En un presente que es producto de nuestros propios errores, de esa pulsión por esconder la mierda debajo de la alfombra pensando que jamás vería la luz (en un ciclo infinito que nos acompañará hasta el fin de la Humanidad), The Lords of Salem representa no solo esos errores (en lo que sería una interpretación más directa de la película) sino el advenimiento de un orden mayor, de calado cósmico, que arrastra con todo a su paso para demostrarnos que nunca seremos héroes (como dice Tachenko), sino microorganismos con complejo de Dioses convertidos en simple basura espacial dentro de unos (miles de) años.

El Sacramento, de Diego Salgado

Por Pablo Algaba

Captain Marvel #1-#6 de Kelly Sue DeConnick, de Dexter Soy y Emma Rios.

Estoy muy lejos de ser un entendido en cómics. Más lejos aún de ser un experto en el vastísimo universo Marvel. Por lo que he podido informarme, los que entienden de estos temas coinciden en que Carol Danvers (ex Ms. Marvel) no ha sido, por decirlo de alguna manera, el personaje mejor tratado dentro del universo de La Casa de las Ideas. Un agravio histórico que leyendo el primer arco argumental de la nueva serie guionizada por Kelly Sue DeConnick jamás me hubiese podido imaginar. Seis números que se cuentan ya entre las historias de superhéroes que más he disfrutado nunca. Una que se aleja de las narraciones de origen, de ambigüedades morales y de las luchas contra supervillanos y se centra en problemas de identidad y en la dificultad de construirse una posición en el mundo. Los elegantes y delicados dibujos de, sobre todo, Emma Rios junto con la autoconciencia de su discurso feminista (Danvers es una mujer independiente que desea y decide convertirse en superheroína) terminan de propulsar este cómic hasta lo inolvidable.

Moon Tides, de Pure Bathing Culture

A la espera de la aparición del primer LP de Empress Of, mi disco con inspiración en la música más vaporosa de los ochenta de referencia durante este 2013 ha sido Moon Tides. El debut de Pure Bathing Culture —dúo chica-chico asentado en Portland— articula su sonido a partir de la memoria musical de los años de esplendor de nombres como Cocteau Twins, Kate Bush, Everything But the Girl o (glups) Enya. Espejos en los que ellos mismos han reconocido haberse mirado para levantar canciones que pintan con ingenuidad hermosos cuadros de montañas, cielos estrellados, paseos por la floresta y sensaciones de últimos días de verano. El recorrido por sus nueve temas puede que, en ocasiones, nos acerque al precipicio sin fondo de lo cursi, pero en última instancia todas las pistas se revelan como canciones emocionantes en su capacidad atmosférica y de una sensibilidad sincera a la que la energía y sensualidad de la voz de Sarah Vesprille ayudan a elevar algo que –tampoco nos engañemos- ya hemos oído mil veces, a auténtico motivo de celebración. Si no me creen, esta intensa interpretación de Dream the Dare para The Wild Honey Pie puede que me de algo más de crédito.

Only God Forgives, de Nicholas Widing Refn

La última película de Nicholas Widing Refn se trata, sin lugar a dudas, de mi artefacto cultural preferido del año. No ha habido nada en estos últimos doce meses que me haya supuesto un puñetazo emocional ni intelectual tan fuerte como esta historia sobre la familia, la violencia, el perdón y sobre la posibilidad de purificación. La bomba Only God Forgives explotó en mi cara con toda la fuerza atávica de la fábula arquetípica, de cuento de hoguera en la noche de los tiempos. Su argumento reducido hasta lo atómico, el estatismo de las interpretaciones de sus (sobresalientes) actores, su ritmo ceremonial o su manera de dibujar Bangkok como un (no)espacio mitológico le conferían un halo legendario, de ventana abierta hacia un momento fuera del tiempo donde me pareció ver cómo cristalizaban muchos de los temas fundamentales de lo que supone ser humano en el planeta Tierra. Una película que me parece haber entendido mejor (al menos un poco) a nivel subliminal que racional. Un film de una potencia y de una pureza con la que este año sólo podría rivalizar el terrorífico teaser tráiler del futuro remake de Godzilla (una obra de arte mayor en sí mismo). Bellísima, terrible e inagotable. Seguirá siendo admirada, discutida y analizada cuando todos nosotros hayamos desaparecido.

Por Mikel Alvarez

The World’s Ends de Edgar Wright y Simon Pegg.

«What The Fuck does WTF means?»

He esperado mucho tiempo para poder ver esta película. Porque para variar ha tardado casi medio año en llegar a España. Pero la espera ha merecido la pena. Una reunión de viejos amigos y no estoy hablando del argumento de la película. Si no al elenco de actores que hacen un cameo en esta tercera parte de la Trilogía del Cornetto, todo ya habían participado en la peculiar trilogía o en la serie Spaced. Y es que detalles así hay a miles en esta película, se nota que es algo que es un poco el sello de Edgar Wright y Simon Pegg a la hora de escribir guiones. Una película muy a la altura de sus antecesoras.

Relish de Lucy Knisley

«The pursuit of a perfect croissant»

Puede que no sea el cómic más sonado de este año, pero tengo que darle mi voto porque Lucy Knisley vale mucho. Esta chica de Nueva York se dio a conocer en internet con su blog Stop Paying Attention y con algunos libros editados por editoriales menores. Ahora ha vuelto con Relish, un cómic en el que mediante sus experiencias personales nos cuenta su relación con la cocina y la comida a lo largo de la vida. Cada experiencia es un capítulo que concluye con una receta relacionada con lo que nos cuenta. Con un diseño de página impecable y un estilo maravilloso

Almost Human de J. H. Wyman

«Would yo fix a race car with a chewing gum?»

Un serie muy sencilla. Un tema que hemos visto muchas veces. Los casos de un policía en un futuro lejano en el que la tecnología a evolucionado de una manera lógica, hay robots y tecnología más modernas, pero las cosas sigues más o menos como en la actualidad. Los policías siguen teniendo compañeros, aunque sean robóticos y siguen comiendo noodles al salir de trabajar. Pero lo que realmente hace especial a esta serie son sus personajes, la química que existe entre el protagonista y su compañero te conquista desde un primer momento. Pero no es solo eso. Incluso los personajes secundarios están llevados de la mejor manera. No hay muchos capítulos hasta la fecha pero la serie promete.

Por Álvaro Arbonés

Beowulf, de David Rubín y Santiago García

Nadie hubiera apostado por ello hace no muchos años. La idea de que en España pudieran estar haciéndose los mejores cómics del mundo, o al menos con capacidad como para competir con los nodos geográficos clásicos de la historieta, parecía una completa locura. Sin embargo, ahí estamos. Escoger Beowulf no es ni una impostura ni una pretensión patriótica: David Rubín y Santiago García rubrican una genialidad, una fuente inagotable de interpretaciones con capacidad para impactar tanto en forma como en fondo allá donde reparen en él. Historia, y tesis, sobre el heroísmo y la monstruosidad, pero también sobre la labor política en tiempos de crisis; una mirada polarizada hacia cuestiones importantes de nuestra existencia que pueden leerse como lo que es: una magnífica historia de aventuras. Porque las grandes obras maestras son aquellas que es un placer re-visitar.

Only God Forgives, de Nicolas Winding Refn

Sobran las palabras. La gran película del año junco con La vida secreta de Walter Mitty; joya pulida ad nauseam que narra con silencios en acto, con símbolos cargados de significado sólo en su propio contenido. ¿Cómo hablar de lo que es imposible hablar? Callando.

Charlie Brooker, el neo-kafka ludita

Con la segunda temporada de Black Mirror se demostró hasta que punto Charlie Brooker sólo es comparable con Franz Kafka: nos señaló como culpables de nuestra opresión, por no sólo permitirla sino también espolearla. Y lo hizo con humor. Riéndose de todo, riéndose de todos, consiguió llegar hasta ese punto de no retorno que odiamos escuchar con un cruel humor negro, el único que cabe entre tanta gravedad. En el proceso, también nos ha demostrado el problema actual de la literatura: se ha olvidado el humor, se ha olvidado la política. En un tiempo donde quienes escriben sobre la sociedad creen que deben ser graves, quienes escriben humor creen que no tienen nada que ver con política, todo se desmorona; el único que permanece al pie del cañón, William T. Vollmann —del cual Palido Fuego nos ha entregado este año Historias del Arcoiris: el hito literario más importante del año — , sería el reflejo literario de esa herencia kafkiana, incluso cervantina, que parece diluirse día a día. Ambos pervierten los límites entre géneros, buscan miradas alternativas y no temen hacernos incomodar en el sillón orejero, ese sillón que insiste en acariciarnos la cabeza con cariño afirmando estar todo bien. No, nada está bien: eso lo sabía Kafka, lo sabe Brooker y lo sabe Vollmann. Dios salve el romanticismo literario y su herencia; sólo él podrá salvarnos del abismo del realismo vacío de pensamiento.

Por Javier Avilés

Leído:

¿Qué puede escribir sobre lo mejor del año alguien al que su vida se ha convertido en un completo desbarajuste? Además, habitualmente vivo un paso por detrás de las novedades. Y eso sin tener en cuenta que algunos de los hitos que considero más importantes, en realidad pertenecen al pasado. Por ejemplo, el año se inició con la publicación de la traducción de la primera novela de David Foster Wallace, La escoba del sistema, escrita en 1987, y finaliza con la esperadísima traducción a cargo de Javier Calvo, de La Casa de Hojas, de Mark Z. Danielewski, novela publicada en el año 2000. La escoba nos sirve para descubrir al Wallace más fresco, inteligente e incisivo, y es determinante para entender el resto de su narrativa. Parece como si en esa primera novela Wallace concentrase todos los temas que después desarrollaría en la monumental broma infinita que es el resto de su producción que finalizaría con la «gran broma final». Por su parte, La Casa de Hojas es la culminación lógica de la evolución narrativa del siglo XX. Si algunos de los grandes autores nos han demostrado que los juegos metalingüísticos tienen el límite de la comprensión lectora (hablo de Joyce, claro, pero también de Beckett, Wolf, Bernhard, Bloch et al.), entonces la deriva lógica lleva al juego con la estructura. La Casa de Hojas es el artefacto narrativo estructural definitivo. Un objeto de culto. Un tótem. Un laberinto. Y una genial novela. Ya sé que sólo se me permite un párrafo, pero permitidme un punto y aparte. Ante la disyuntiva de escoger un título, llego a la conclusión de que el verdadero evento vinculado a la literatura este año es la consolidación de la Editorial Pálido Fuego. Buscad su catálogo: Wallace, Danielewski, Vollmann, Iyer, Sierra, Adams… quizás dejemos de vivir en el pasado gracias a su labor editorial.

Visto:

Aquí se me presenta una disyuntiva. Porque me debato entre tres películas. La primera es la divertidísima The World’s End, de Edgar Wright, con guión de Wright y Pegg, con ese extraordinario cambio de registro a mitad de la película sin abandonar el tono de comedia, lo que nos demuestra, por si alguien lo había olvidado tras visionar hasta la saciedad la zafiedad de lo que los estadounidenses consideran “comedia”, que los verdaderos e indiscutibles maestros del humor son, y seguirán siendo, los británicos. Pero hay que dejarles en su propio territorio. Cuando Pegg, Wright y Frost se fueron a Hollywood a rodar, el engendro que produjeron fue más que discutible. La segunda tiene que ver con la invasión sutil que la cultura visual japonesa está teniendo en el mainstream estadounidense. La verdad es que hacía tiempo que no disfrutaba tanto en un cine viendo una película como con Pacific Rim. El Mecha japonés visto con respeto desde la perspectiva occidental. Y el año se cerrará con esa extraña versión de 47 Ronin protagonizada por Keanu Reeves que parece interesante a priori (al igual que me parece sospechosamente decepcionante esa nueva versión de Oldboy en manos del irregular Spike Lee). Sin embargo, para mantener mi (im)postura intelectualoide, si tuviera que elegir la “gran película” de 2013, me decantaría por Upstream Color, de Shane Carruth. Una película eminentemente visual con una banda sonora inquietante y acorde con las imágenes y que permite la interpretación subjetiva del espectador. Clara y compleja.

Oído:

¡Joder! Han vuelto Nine Inch Nails.

Por El Tío Berni

El disco: Yeezus, de Kanye West.

Yo soy muy de hip hop. ¿Cómo no serlo cuando descubres el It Takes a Nation of Millions to Hold Us Back (1988) de Public Enemy con 17 años? O te revienta la cabeza o eres un pedazo de madera. El siguiente mazazo fue Wu-Tang Forever (1996), el segundo disco de Wu-Tang Clan. Desde entonces, el páramo, la nada, el aburrimiento. Llega Jay Z y anima un poco la cosa —hablo a nivel masivo, mainstream, que francotiradores ha habido unos cuantos — , pero el auténtico nuevo giro de tuerca es Kanye West y su obra maestrísima My Beautiful Dark Twisted Fantasy (2010), un disco del que me enamoré a la primera escucha, algo que no me pasaba desde, efectivamente, los tiempos de Public Enemy. Así que mi disco favorito de 2013 ha sido, a la fuerza, Yeezus, del bueno de Kanye. No llega al nivel de My Beautiful Dark Twisted Fantasy, ni falta que hace. Sigue convirtiendo el autotune en arte y da un paso más allá en la fusión de hip hop con electrónica al tiempo que mira hacia atrás: ya era hora de volver a los discos de 10 canciones y 40 minutos. Resulta muy estimulante viajar a lo largo de esa media hora larga atravesando los alaridos y jadeos de I Am a God, la extraordinaria y alabada por Lou Reed Hold My Liquor —que habría encajado en My Beautiful…—, Blood on the Leaves, con su precioso sample de Nina Simone y su intensidad creciente, y desembocar en ese final apoteósico que es Bound 2 y que viene a ser como la luz al final del túnel de oscuridad que han ido construyendo todas las canciones previas, como llegar finalmente a la puerta de salida tras atravesar un laberinto sofocante. Kanye West es limitado como rapero, pero no tiene límites como músico. Aquí te espero, Kanye, dame algo.

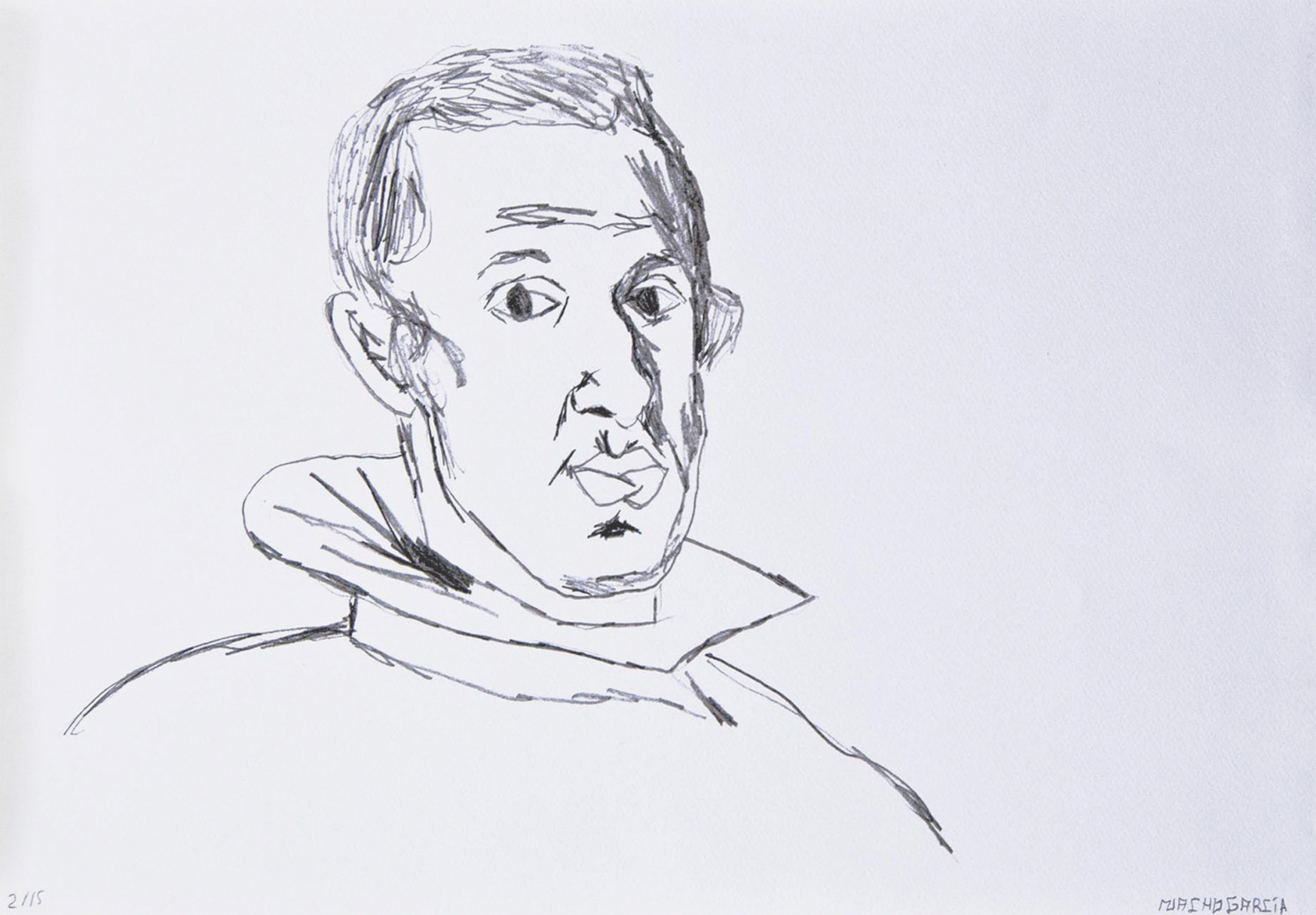

El libro: Pulir, de Nacho García

Conocí Pulir antes de que existiera como libro. Me enseñaron sus páginas desordenadas en carpetas y en un archivo digital. Reconozco que las iba mirando como las vacas al tren: no entendía nada. Así, hasta llegar al retrato de Felipe IV, que vaya usted a saber por qué me hizo una gracia loca, de esas de echar todo el cuerpo para atrás, levantar la cabeza y reír al cielo. Aquel dibujo fue como dar con una clave oculta, y a partir de ahí todo tenía sentido, y el sentido consistía en no intentar analizar ninguno de los dibujos, ni buscar un segundo significado a los chistes estúpidos. Porque Nacho García, con sus Goofys deformes —para mí tan clásicos ya como los relojes blandos de Dalí—, con su eslogan «fuck the police» encabezado por los Mario Bros, con su explosivo «Fuego y destrucción sobre Extremadura» o con su «Maricones Vs. Putas» no juega a epatarnos, sino que juega solo y juega a sorprenderse. O a explicarse las cosas que ve, filtrándolas a través de su experiencia y devolviéndolas a la vida literalmente, es decir, haciéndolas nacer de nuevo, inocentes, carentes de connotaciones, puras como diamantes pero con la humildad de un burdo muñeco de plástico comprado en el chino de la esquina, lleno de imperfecciones, rebabas y lugares donde el esmalte se ha saltado. Saber despojarnos de nuestros prejuicios para paladear estos dibujos y estas historietas es ya cosa nuestra. Nacho ya ha hecho lo suyo.

La peli: The Master, de Paul Thomas Anderson

Iba a escoger Amor de Michael Haneke, pero alguien en twitter dijo que al próximo que lo hiciera lo mataba, y yo soy cobarde. Tampoco he visto suficiente cine coreano, que me suele ganar porque aún me sorprende, así que me quedo con Paul Thomas Anderson y lo que, en mi cabeza, se define como «gran cine», así de pomposo y rimbombante. Pero yo me entiendo. The Master, que en realidad es de 2012 pero se entrenó en España en 2013, es cine pretencioso —¿por qué no? — , con actorazos y producción de lujo. Qué tiempos aquellos en los que las grandes producciones eran además las mejores películas del año, ¿eh? Pues eso es lo que me inspira The Master —y, retomando mi propio listado, el Yeezus de Kanye West — . Aún me quedo con There Will Be Blood, pero The Master tiene, como mínimo, tres cosas inolvidables: 1) la paja que le hace Amy Adams a Philip Seymour Hoffman y todo lo que hay detrás de ese acto, 2) el propio Hoffman, más cerdito rosadito que nunca y 3) River Phoenix en general, su boca torcida en particular, y ese momento —uno de los más emotivos y sugerentes que he vivido en el cine en mucho tiempo— en que se monta encima de una moto y tira millas. Tan sencillo y tan animal que a uno le gustaría estar igual de loco de él, encajar tan poco como él en cualquier lugar y tener un buen hierro entre las piernas para seguir siendo un espíritu libre e infeliz y a tomar por culo todo.

3 DE 2013

Por Noel Ceballos

EL SHOCK

2013 ha sido el año del shock. O, más concretamente, de sobreactuar nuestra capacidad de asombrarnos/indignarnos a través de las redes sociales, creando una respuesta inmediata tan desmedida como, en el fondo, autocombustible. Nos hemos dejado indignar tan fácilmente por el twerking de Miley como por los escándalos políticos y sociales de verdadera envergadura, creando una suerte de Cultura del Shock donde las dos cosas acaban teniendo el mismo peso específico. Es decir, muy poco. En uno de sus últimos posts, Adam Curtis defiende la necesidad de un periodismo que deje de valerse del impacto frontal para generar clicks y empiece a crear una narrativa común para todos estos escándalos, capaz de hacérnoslos entender como parte de un Todo coherente. Mientras tanto, seguiremos siendo como el gato que se asusta cada vez que hay tormenta.

#littlesecretfilm

La iniciativa creada por Pablo Maqueda y Haizea G. Viana ha democratizado los medios de producción, quizá en el momento más necesario. La crisis interna del cine español, uno de los principales objetivos de una atroz lucha/vendetta estatal contra la cultura, ha impulsado a cineastas como Juan Cavestany o Mariano Barroso a hacer cine a mano, tal como lo acuñó el primero. El resultado han sido Gente en sitios y Todas las mujeres, dos de sus mejores trabajos. #littlesecretfilm es una corriente complementaria que, entre otras cosas, permite el acceso al discurso cinematográfico a creadores que no se lo habrían podido permitir en otras circunstancias. La cosecha de este primer año de cine secreto nos ha dado obras tan libres como Uranes (Chema García Ibarra), La lava en los labios (Jordi Costa), Undo infinito (Álex Mendíbil) o Nuestro porno favorito (Carlo Padial).

1993

Cada vez pasamos más tiempo inmersos en la vida digital (selfies, Twitter, la nueva generación de consolas, Foursquare), pero el paisaje cultural de fondo se parece mucho a lo que teníamos hace diez años. Prueba concluyente: Haim. Quizá por eso, la nostalgia y la retromanía han hecho mella más que nunca: webs de cultura pop tan insignes como AV Club o Vulture han dedicado larguísimos especiales a la década de los noventa, mientras que ese zigurat del zeitgeist que es Buzzfeed se ha consagrado prácticamente por completo a ello. Los nuevos singles de Katy Perry o !!! homenajean a los viejos buenos tiempos de C+C Music Factory, los Backstreet Boys aparecen al final de una comedia de éxito, incluso han vuelto a fabricar Furbys. Las nuevas tecnologías han demostrado ser una herramienta idónea para desenterrar nuestro pasado sentimental.

BOLA EXTRA. Mi artefacto audiovisual favorito del año. Sobran las razones.

Por Eva Cid

Banshee, de Jonathan Tropper y David Schickler

Al hablar de Banshee es inevitable hacer referencia a la llamada serie B televisiva, especialmente si tenemos en cuenta el despliegue de calidades formales, narrativas y presupuestarias que nos encontramos en las actuales producciones seriales para televisión. Y sin embargo, la serie revelación del año se gesta en números modestos, se aleja de armonías estéticas, y minimiza la importancia de la coherencia argumental. Protagonizada por un delincuente que se hace pasar por el sheriff de un pequeño pueblo de Pensilvania, Banshee es una oda a la hostia seca en cascada, al sexo furioso, a las intrigas villanescas. Exactamente lo que el espectador necesita para darse al entretenimiento puro. A lo largo de los diez capítulos de que consta la temporada, la variopinta fauna del lugar (amish, indios, moteros, white trash, asesinos a sueldo, un ex-boxeador y un travesti asiático) se ve azotada por el vendaval de acontecimientos que desata la llegada Lucas Hood (un estupendo Anthony Starr) a golpe de puño y cadera, en una partitura cuyos acordes esquivan cualquier tipo de criterio estético y formal para enraizarse en melodías más primarias que narran sobre territorialidad, violencia, sexo y poder, anudadas todas estas pulsiones en motivos comunes, y exhibidas con la misma cotidianeidad con que se germinan.

The World’s End, de Edgar Wright

Bienvenidos al fin del mundo no sólo es el magnífico cierre a ese ejercicio cómico-gimnástico de parodia de género, gags regados en cerveza, violencia inocua, individualismo, idiotez y humor británico que supone la trilogía Cornetto, sino también una fábula autorreferencial a la trayectoria de Wright, Pegg, Frost y compañía, así como una reivindicación de su forma de entender y hacer cine. Y como todo cierre —aún en clave de humor— contiene no pocos brochazos de melancolía a través de los distintos estadios temáticos que toca y que se precipitan hacia la aceptación de la madurez; la de los protagonistas del film, y la de sus propios autores, aquellos que empezaron a divertirse con Spaced y han acabado consolidándose como auténticos magnates de la comedia actual.

GTA V, de Rockstar North

Álvaro me pidió un artefacto cultural, yo le respondo con una bomba nuclear en lo que al entretenimiento electrónico se refiere. No es el mejor juego del año, pero sí el único cuyo lanzamiento puede hacer vibrar hasta el más recóndito de los tentáculos que vertebran la industria del videojuego. Los muchachos de Rockstar North han recopilado las mejores piezas de ensamblaje de las diferentes entregas de su franquicia multimillonaria y han construido una experiencia GTA desmesurada, que funciona igual de bien como cajón de arena de las travesuras del jugador que como complejo monumental de referencias —y sátira corrosiva— a la cultura popular norteamericana.

Por Xabier Cortés

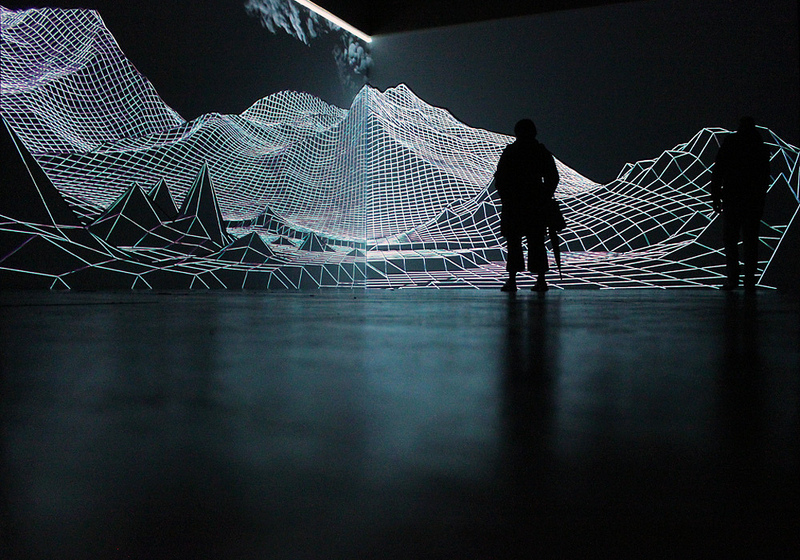

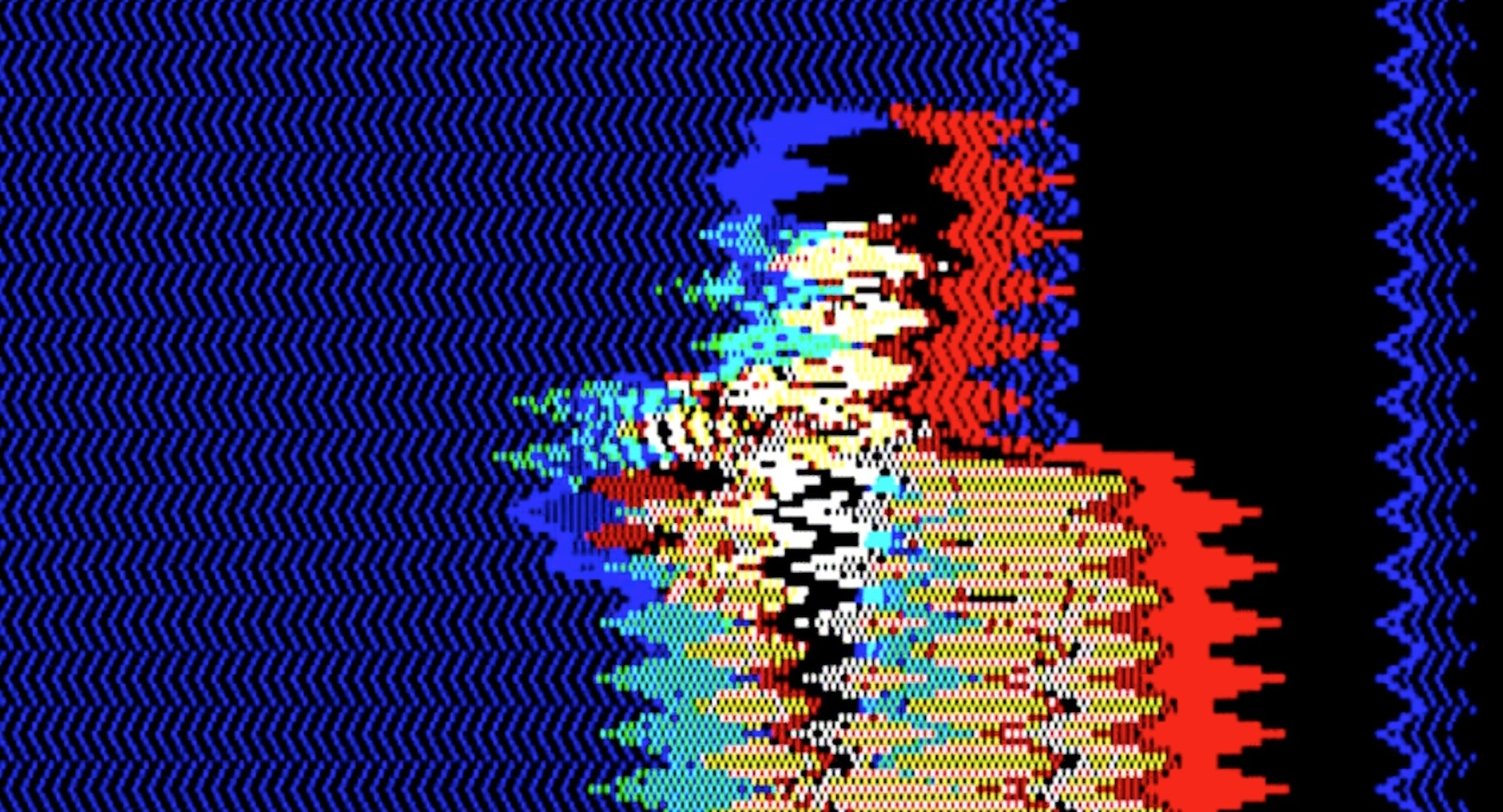

R Plus Seven, de Oneohtrix Point Never

Daniel Lopatin sostiene el discurso de R Plus Seven sobre una heterogénea capa de detritus musicales perfectamente hilada. Una amalgama de desechos sonoros tratados con mimo y maestría con el firme objetivo de crear no sólo una experiencia musical diferente, sino de dar un sonoro puñetazo sobre la mesa y reivindicar algo muy sencillo: el camino del Arte pasa por la experimentación. Experimentación que necesita y debe deshacerse de los géneros para poder expandir sus propios límites y que, a su vez, sirve en este R Plus Seven para horadar en las propias miserias de una sociedad en pleno descenso hacia su destrucción. Una bajada sin control y vertiginosa hacia las capas más podridas de este ente amorfo al que llamamos sociedad occidental, un descenso con un objetivo, una misión: acercar a la superficie idílica y enmascarada toda esta enorme colección de indigencia y secretos bien guardados. R Plus Seven no es cómodo, como no es cómodo que te hagan espabilar a base de rotundos manotazos en la cara, pero es indispensable no sólo por el mero hecho de moverse por los suburbios de una sociedad marchita sino, y sobre todo, por buscar la belleza —y encontrarla— en la experimentación, llegando por fin al final del camino: El Arte.

Return To Annhilation, de Locrian

El Apocalipsis, el Fin de los Días, el Armageddon, el Fin del Mundo, llamadlo como queráis pero si algo debemos tener claro es que éste no será un acontecimiento desbocado, no será cuestión de minutos; el Final será un hecho de lento desarrollo y agónico desenlace. Esto es lo que defienden Locrian en este trabajo, uno de los discos más importantes dentro del género metálico no ya sólo de este 2013 que ya agoniza entre estertores de polvorones y demás viandas de dudosa salubridad, Return To Annihilation es uno de los lanzamientos más importantes —y brillantes— de la escena metálica extrema de los últimos cinco años. La melancolía en forma de drones y delicadas guitarras en contrapunto con una densa y brumosa atmósfera que sirve de nexo común entre todas las composiciones que le dan forma y que, a su vez, funcionan como una excelente guía para el Fin Del Mundo. El verdadero Fin del Mundo.

Señores del Caos, de Michael Moynihan y Didirk Søderlind, edición en castellano de Es Pop Ediciones

2013 ha sido un año raro para el black metal: en agosto se cumplían veinte años del asesinato de Euronymous —Øystein Aarseth cuando iba los domingos y fiestas de guardar a casa de su madre— a manos de Varg Vikernes. También este 2013 vio como el caballero Vikernes era detenido en su villa del sur de Francia junto a su mujer Marie Cachet por, supuestamente, planear una masacre. Pero uno de los grandes momentos que ha vivido el black metal este año ha sido el alumbramiento de algo que era necesario: la traducción al castellano de Señores Del Caos, el famoso Lords Of Chaos: una investigación profunda de la mano de Michael Moynihan —sí, el Michael Moynihan de Blood Axis y editor también de la revista esotérico-mitológica-yo-qué-sé Tyr— y el periodista noruego Didrik Søderlind sobre toda las particularidades del black metal, haciendo especial hincapié en los acontecimientos de la escena noruega de principios de los noventa, Una edición esta que nos trae Es Pop Ediciones cuidada con mimo y respeto, para aquellos que en su día nos hicimos con la edición en original en inglés —con esa impactante e icónica portada — la diferencia es notable, sólo hace falta observar la maravillosa portada y las increíbles serigrafías realizadas por el ilustrador Miguel Porto para saber apreciar la atención al detalle que se ha puesto en esta lujosa edición. En una época en la que estamos más cerca de ver cómo se venden camisetas del Filosofem en un H&M que de volver a los senderos oscuros y sórdidos del black metal primigenio, Es Pop ha recuperado parte de esa historia oscura del black metal y ha devuelto a la vida una importantísima obra dentro del periodismo cultural y, por qué no, dentro de la misma cultura popular. Ha sido un año raro bueno diferente para el black metal.

Por Jaime Delgado

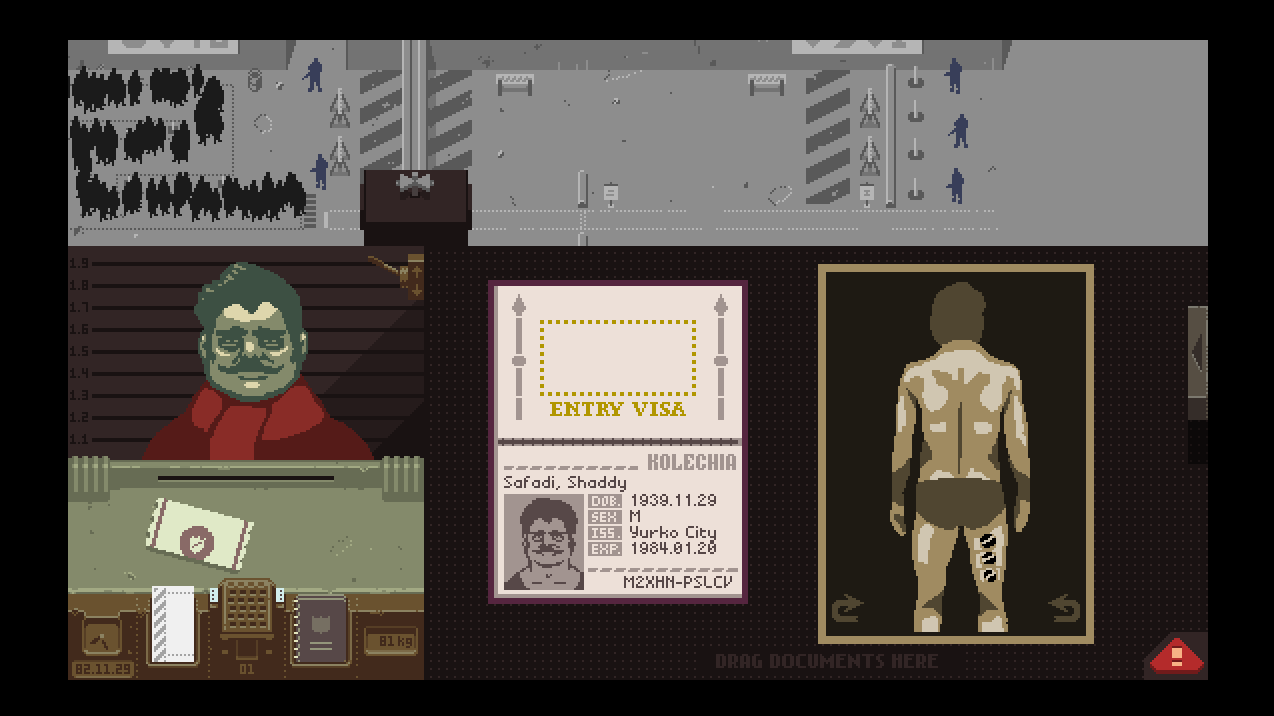

Gone Home, de The Fullbright Company

Aunque Stanley Parable funcione como un ensayo viviente del videojuego en cada una de las facetas que lo hacen tal, aunque Papers, Please encuentre el equilibrio adecuado mecánica/narrativa (como consecución una de otra) para formular un estudio y miles, y aunque Kentucky Route Zero explore lo estético y sensorial del espacio como mensaje en sí mismo, no es otro que Gone Home el que reúne todo lo anterior para convertirse en ejemplar, en experimento que trasciende la etiqueta por paradigmático, en modelo del potencial del videojuego como medio, del diseño como núcleo que genera una historia (y aquí, como en Super Hexagon —la cumbre del año anterior que mejor sirve para el caso — , la exposición nace igualmente del minimalismo, pero no solo arroja una narrativa abstracta como hacía el título de Cavanagh, sino que presenta además otra de explicitud convencional que quiere y nos hace llegar partiendo de la misma precisión mecánica), de la reducción de lo extravagante a su mínimo esencial, a girar bolígrafos, encender interruptores, abrir puertas, para que su crecimiento y por tanto consecuencias posean la fuerza de partir de base. Explorar la casa para comprender el mundo.

Yeezus, de Kanye West

Aunque Random Access Memories sea la manera más romántica de hablar del presente a través del pasado para alcanzar el futuro, aunque Sunbather funcione como puerta de entrada a un género tanto como de exploración en busca de ampliarlo, y aunque Silence Yourself contenga en su corte final toda la belleza demoledora del disco (cuya cura solo se encuentra, además, en el primer tema), no es otro que Yeezus el que reúne todo lo anterior y todo lo que en lo anterior no está, por ser su confección la culminación de una carrera que ha mantenido siempre recto el timón de sus ideales y punto máximo en el que la fusión obra/autor tiene lugar (y al contrario de lo que sucede habitualmente en estos casos excepcionales, es la obra la que fagocita al autor —hasta ese punto llega el compromiso, cediéndole Kanye el cuerpo a su creación—, convirtiéndolo en artista auténtico al hacerlo, en uno de los grandes pensadores de nuestro tiempo), consiguiendo que la experimentación sobre el discurso de lo básico, sobre lo indistinto de las inquietudes independientemente de clase o raza, no se convierta en reiteración, sino en expansión del mensaje. Explorarse uno para comprender el mundo.

Only God Forgives, de Nicolas Winding Refn

No hay «aunque», sin embargo, que se anteponga a Only God Forgives, pues donde los demás ejemplos funcionan como profundización e incluso adsorción de determinados matices que el producto que los engloba no cubría, Only God Forgives no deja un matiz sin tratar, engloba a los que englobaban, y hace empalidecer cualquier ejercicio de profundidad con el que se la quiera comparar. La construcción perfecta de la secuencia del taxi en Like Someone in Love, que permite comprender y empatizar con esa cara de la japoneidad de la reclusión del sentimiento (a la que tan torpemente alude Pacific Rim), o de la sutileza del mismo, evocado solo a través de símbolos (que tan burdamente arrojaba a la cara The Wolverine), se presenta como constante en OGF. La conjunción de belleza-estética/consciencia-narrativa que maneja La Grande Bellezza para alcanzar el sentimiento de pasión pura es en OGF más precisa y penetrante desde unos recursos más sórdidos. La introspección existencial que acontece tras The Secret Life of Walter Mitty, pese a ser todo menos superficial, lo parece si uno piensa en cómo OGF introduce su mano hasta las entrañas mismas de nuestro ser. Only God Forgives no habla de la naturaleza humana, sino que se asienta en sus valores primitivos, sexo y violencia, para construir el producto más sincero que ha dado cualquier formato en siglos, pero sin descuidar los valores que hacen de la película un vehículo indivisible del medio en el que se erige. Only God Forgives se comunica con el cerebro y el corazón de manera simultánea, porque son uno solo. Explorar el mundo para no comprender nada.

Por Pablo El Orenz

Return to annihilation, de Locrian

Con Return to annihilation, Locrian nos regala (me encanta esta expresión, pues toda obra de arte, se pague o no por ella, es siempre un regalo) un disco conceptual cuya idea vertebradora no es otra que el apocalipsis, el fin de todo cuanto conocemos a través de de un cataclismo imparable. Pero no consiste en mostrarnos la violencia del apocalipsis mediante una épica acelerada; al contrario, todo transucurre con una tensa lentitud, salpicada de breves explosiones de dolor y furia. Retorno a la aniquilación originaria, al caos primordial. Es el fin, nuestro fin, pero lo aceptamos e incluso lo buscamos; porque no es un fin literal, sino sólo el fin de ese constructo que es el Yo, destruído en una catarsis dolorosa de la cual renacerá un nuevo individuo.

Todo va bien, de Sócrates Adams

Esta novela de 2012 y publicada en castellano por la joven pero muy sabia editorial Pálido Fuego en 2013 nos introduce en la vida de un ingenuo y anodino empleado de oficina que vende tubos, Ian, cuyo jefe, insatisfecho con su bajo rendimiento en la empresa, le obligará adopar como hija a Mildred, un simple tubo. Mediante un humor cruel con un fondo terriblemente trágico y frases breves y cortantes, Sócrates adams retrata con maestría la apestosa vida laboral en el tardocapitalismo. Ian es una persona que lo ve todo a través del filtro ideológico que las empresas inculcan a sus empleados: tácticas de interacción personal, entregarse con entusiasmo a la vacuidad de su trabajo y sumisión ante el jefe. No podemos evitar sentir angustia y compasión por el protagonista. Pero es ésta una obra optimista que nos demuestra que no todo está perdido, que, por muchas trabas que nos pongan, siempre estuvo en nuestras manos poder dotar de sentido a esta existencia alienante.

The World’s End, de Edgar Wright

El cierre de la trilogía del cornetto no podía ser más satisfactorio, a la altura de sus predecesoras Shaun of the dead y Hot Fuzz. Lo que comienza como una comedia sobre el reencuentro entre viejos amigos derivará hacia una frenética carrera por la supervivencia en un mundo invadido por robots-legos que pretenden hacer de nuestro mundo un lugar limpito y ordenado en el que poder convivir todos en armonía. Sólo que todo ello tiene un precio: renunciar a la autenticididad y a nuestra libertad de errar. Queremos emborracharnos y pasarlo bien, que le den por saco a la civilización. No se me ocurre propuesta más revolucionaria.

Por Israel Fernandez

Dice mi querido Álvaro Mortem no-sé-qué de articulaciones culturales y todo me suena a chino y me pilla leyendo The private Eye y escuchando The Raven That Refused to Sing, cosechas de este extrañísimo 2013. Si bien mi disposición laboral me priva de más de dos horas de ocio diario, acometeré el ofrecimiento.

El Sandbox Final

Imbuidos por una euforia recalcitrante gracias al traqueteo de aplicaciones móviles y demás moderneces imprescincibles, nuestra concepción del tiempo libre ha tornado a su cartografía original. Y mientras tanto, el videojuego totémico se dilata y contrae, genera micromecánicas y retuerce breves exabruptos narrativos manifestando carencias severas. GTA V aterrizó el pasado septiembre como la bofetada de un dios furioso. Ya nos hemos olvidado de él excepto para la síntesis estadística y configurar listas que, evidentemente, más allá del divertimento camarada poco pueden sufragar. Y como el humor malherido de Pain & Gain acabó por no hacer reír, tenemos esa delicia con nombre de banda punk: Assassin’s Creed IV, vilipendiada por su bagaje y por navegar en aguas intergeneracionales, la saga es ahora una waterbox eficaz. Donde la estrella del rock pecaba de soberbia, con tránsitos vacuos y desinflados, éste otro apela al sense of wonder más audaz. Es fácil reírse de los retrasos —en todos los sentidos— acaecidos sobre Watch Dogs o The Division, pero el crecimiento de Ubisoft no invita a la carcajada despreocupada.

El Héroe Final

Podemos usar la palabra zeitgeist, vale. Santi Pagés en su El fin de la docilidad me recordó accidentalmente que en este 2013, los superhéroes eran asesinos involuntarios con una justificación plausible. No, esperen, no necesitan justificación, son superhéroes. El perfume que destiló ese terror primitivo, bien con responsabilidad o no, era más un tufillo panfletario que la purga visceral e intelectual que se estimaba. En el 2012 se acabó el mundo de alguna manera y este año de transición prometía esperanzas (podemos bailar cuantos butohs queramos que las facturas no se pagan solas). En una lectura apresurada conviene sentenciar que la catarsis fílmica del género superheroíco llegó con Man Of Steel, el Prometheus del año: el joven >Clark ya no sufre adolescencia crepuscular o culpabilidad adquirida sino que asesina a un drone de Amazon e impone su actitud. Desde finales de los ’80 no veía un renacimiento tan claro del trash metal. Supongo que es hora de sacar la basura y maldecir bien alto, con el puño cerrado, no queda otra.

La Prosa Final

Ellos mismos lo han bautizado como revista. Los del butano la habrían definido como enciclopedia. Parece una cosita menor, otro divertimento para sacar unas perrillas y calmar el Kayne West que todos llevamos dentro. Tampoco es para tanto, un librito barato y ligero. Pues no. Es una puta maravilla, de ineludible lectura y espero defina un camino, no se cual, a seguir: tanto ellos escribiendo, como nosotros leyendo. Había por ahí un estudio a Nabokob y Steve me regaló Doctor Sleep, que literatura habrá siempre y lo único que muere son los rockeros viejos como Manolo Escobar o Lou Reed, pero hacedme caso, por algo estoy aquí: Prosa INMORTAL.

Por Manu Gabaldon

El reto diario de Spelunky

El plataformas aleatorio más perfecto del mundo es mucho más que una pieza indi reformulada en alta definición con monicacos. Es una prueba de paciencia, un juego de descubrimiento, una trampa mortal disfrazada de monetes donde puede pasar cualquier cosa y que en las manos equivocadas se convierte en infinito. Precisamente es por ese motivo por el que agradezco la existencia de El Reto Diario, un modo especial diseñado por Douglas Wilson y Zach Gage en el que se pone límite y forma a ese abismo infinito: una generación aleatoria cada día, un solo intento, una lista de marcadores pública para lucimiento personal. Y con esta limitación a una partida diaria, la promesa de una futura desintoxicación y la oportunidad de disfrutar de imprescindibles como Gone Home o Papers, Please. El Reto Diario no es lo mejor que le ha pasado al mundo del videojuego este año, pero es lo que me ha permitido disfrutar de esas maravillas que de otro modo habrían quedado en mi cola de Steam.

Impossible Truth, de William Tyler

El blog de Jim Thin me ha dado muchas alegrías este año, pero si me quedara con una —además de sus textos sobre baloncesto y boxeo— sería con Música para mis oídos , un ensayo sobre cómo se disfruta la música en la actualidad y las diferencias con las que nos aproximamos a ella respecto del cine o la literatura. Haciendo caso de sus consejos me he reconciliado con el americana y me he perdido en cada pista de Impossible Truth, el último trabajo del guitarrista William Tyler, hasta que no ha quedado nada de mí en ellas. Si tuviera que elegir una banda sonora para usted, que lee este texto distraido, le recomiendo que deje de leerme y busque A Portrait of Sarah. No se arrepentirá.

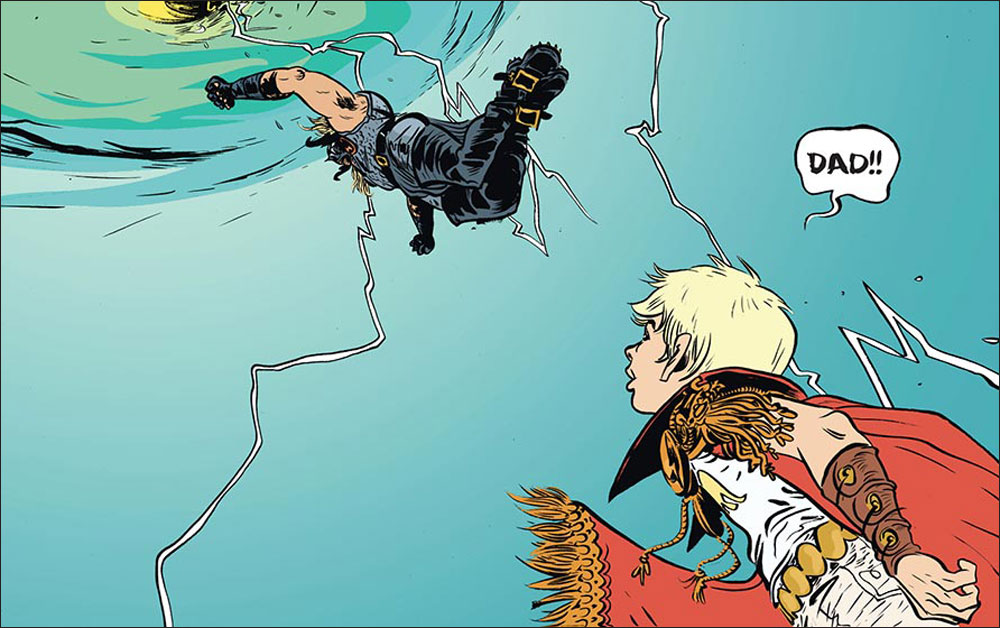

Battling Boy, de Paul Pope

El destructor de los cómics nunca llega tarde, somos los demás los que lo esperamos demasiado pronto. En este caso, viene con una fantasía pulp sobre el coming of age, la herencia superheroica y la mitología cósmica. El chico batallador del título vive una aventura ligera donde tiene unas grandes botas que llenar y las mentiras tienen las piernas muy largas, pero cuenta con dos regalos inmejorables: un divino equipaje lleno de ropas totémicas y el sobrehumano entintado del autor de Filadelfia. El niño grande que llevamos dentro se regocija en las páginas de Battling Boy: solo alguien como Pope puede ilustrar lo poderoso que nos sentimos cuando salimos a la calle con nuestra camiseta favorita.

Por Peter Hostile

Pacific Rim, de Guillermo Del Toro

Mechas versus Kaijus. No, mejor aún: ¡Roboces contra Monstros! Nunca se había visto tan bien plasmado en pantalla grande, y en imagen real, este concepto, nunca tan perfectamente orquestado. Mi corazón se encoge un poco y se inunda de pena al leer ciertas criticas con respecto a este maravilloso vehículo de entretenimiento bigger than life creado por Guillermo Del Toro. Que alguien en un estudio leyera la sinopsis de este proyecto y le diera luz verde adjuntando un presupuesto acorde a su ambición ya fue motivo para que se nos humedecieran los lagrimales pero ya después de ver el resultado solo puedo calificarla como una de las mejores películas de sci-fi y/o aventura de lo que llevamos de década, siglo y milenio. Lástima que algunos solo sean capaces de ver los puntos en los que se aleja de las cuatro mal contadas referencias que manejan sobre el genero kaiju y mecha (Godzilla y Neon Genesis Evangelion han sido citados hasta la náusea, el equivalente a tener que citar Le Voyage dans la Lune cada vez que se hablara de, no sé, Star Wars) y se pierdan por una parte el maravilloso espectáculo de formas, colores y puñetazos en la boca de bichos gigantes interdimensionales y por la otra las finas capas de significados y significantes que se ocultan a plena luz. Por ejemplo la importancia capital de que Mako Mori sea japonesa y, por encima de todo, mujer y porqué esas dos características salvan a toda la humanidad. Toda persona de bien debería estar rogando para que se franquície esta rara avis en este páramo cinematográfico donde solo se perpetua aquello que ya ha funcionado previamente en formato cómic o en dibujos animados.

Venomous Rat Regeneration Vendor, de Rob Zombie

En esto de la música rock y derivados llevamos ya un tiempo dónde cada vez más copan las listas de lo mejor del año los discos de gente con carreras dilatadas a sus espaldas; recordemos el caso de Swans y Bob Dylan el año pasado o este 2013 con David Bowie, My Bloody Valentine o Carcass. El rock es, ha sido y siempre será un acto de inmediatez y juventud, por lo menos en lo que se refiere a «genio e innovación». No se puede esperar que alguien que lleva nueve discos vaya a sacar algo revolucionario ni para su propia carrera ni para la Historia con mayúscula. Dicho esto llega el momento para mí de traicionar mis propias palabras y ensalzar este maravilloso producto de un tío que lleva en el negociado musical 28 añazos. ¡Vaya faena! Si quiero poner bajo el foco a Rob Zombie después de haber apagado todas y cada una de las luces de la sala es precisamente para resaltar lo insólito que me parece que haya conseguido parir un disco capaz de colocarse en el top 3 de su propia carrera. No nos engañemos: lo que hace no es precisamente ciencia de cohetes, si en algo se ha caracterizado Zombie es en conseguir canciones que suenen bien a la primera. Un aquí te pilo aquí te mato de manual, disfrutable y pegadizo. Por lo tanto la diferencia entre este disco y los que le preceden se basa única y exclusivamente en la capacidad de penetración de sus canciones y en su calidad como singles certeros. Orquestado alrededor de un concepto que recorre el disco de manera subterránea (un programa de radio tardo-hippie, volado y psicodélico) consigue que todas y cada una de las canciones nos parezcan hits una vez terminada la escucha. Ya veremos dentro de quince años si alguien recuerda alguno de estos discos sacado por viejas glorias en la madurez de sus carreras pero si yo tuviera que apostar por alguno elegiría con los ojos cerrados al buenazo de Zombie que no intenta engañar a nadie con «vueltas a los orígenes», «disco de madurez» o «canciones más intimas».

Breaking Bad: Recapitulación y final

El final de una serie que te ha gustado y que te ha hecho reír, llorar, sufrir y regocijarte siempre deja una sensación agridulce. Sea cual sea el resultado y estés o no de acuerdo con ese último giro de los acontecimientos. Da igual si tú les hubieras dado un nuevo destino a esos personajes. Esa sensación en la boca del estomago cuando funde a negro por última vez y empiezan a rodar los créditos es sinónimo de que esa serie no volverá la próxima semana, que tiene que hacer las maletas e irse para no volver, que no queda ya tiempo para más respuestas o nuevas preguntas. Significa que te importaba y que durante estos años habéis desarrollado una relación. Erais una pareja. A la larga da igual si acabó con una discusión o con un polvo. Esa sensación en la boca del estomago no deja de ser una clase de amor. En el formato televisivo es muy importante saber cuando poner punto y final. Una temporada de más puede sentenciar una serie al mayor de los ostracismos por parte de sus espectadores, unos cuantos capítulos de relleno pueden bajar la calidad del conjunto drásticamente. Vince Gilligan se enfrentó a la encrucijada a la que todo creador de una serie de éxito llega en algún momento: «¿Mato a la gallina de los huevos de oro o dejo que se jubile apaciblemente?» No cabe duda que si esa respuesta nos la hubiera pedido a nosotros hubiéramos contestado desde las entrañas, y quizá con lagrimas en los ojos, «¡MÁS, MÁS. MÁS!». Hace falta una mano firme y una cabeza despejada para no dejarse persuadir por los cantos de sirena de los fans. También hacen falta muchas tripas y un considerable genio para sentarse a escribir esos últimos ocho capítulos, no en vano tiene que romper con millones de personas a lo largo del mundo. Con él se lleva también a todos esos personajes a los que, a nuestra manera, hemos querido. Nunca pensaste que te dolería lo mismo decir adiós a tus cuñados que a tu pareja, pues hazte a la idea porque van en el mismo lote. ¿Se nos rompió el amor de tanto usarlo? La respuesta solo importa cuando la herida está reciente; una vez curada solo queda vivir con la cicatriz y aceptarla o aborrecerla.

Por David Intramuros

Blackest Ever Black

Aunque el título del párrafo suene a resumen del 2013, realmente me estoy refiriendo al sello discográfico que ostenta idéntico nombre. Éste ha sido, definitivamente, su año. Primero por establecerse como estandarte de la electrónica oscura que ha eclosionado en los últimos doce meses, pero que la casa londinense ha cultivado con tino a lo largo de su todavía corta vida. Raime, su gran pelotazo de 2012, ha dado visibilidad a otros artistas del palo como The Haxan Cloak, The Stranger o Samuel Kerridge; gente que opera fuera del sello y cuyos excelentes trabajos han otorgado a esta idiosincrasia compartida la dimensión de movimiento artístico. Por otra parte, en BEB no se han dormido en los laureles, y en lugar de explotar su sonido estrella, han dado cobijo a autores tan diversos musicalmente como Lustmord, Tropic of Cancer, Prurient o Dalhous, todos instalados en la oscuridad, pero situados en zonas muy diferentes de ese extenso reino.

#littlesecretfilm

Ya hace tiempo que el movimiento Dogma 95 ha desaparecido, pero gracias a los avances tecnológicos, una parte de su ideario está más viva que nunca: lo económico ya no es impedimento para hacer una película. Con muy poquitos recursos se puede producir audiovisual artísticamente muy digno. Prueba de ello es la iniciativa #littlesecretfilm, hashtag asociado a un buen número de producciones del más diverso pelaje filmadas en tan solo 24 horas y sin guion. En cuanto a calidad ha habido de todo, pero abunda lo bueno. Me quedo con los monumentos al inconsciente pop del «Equipo Costa» (Piccolo Grande Amore, La Lava en los Labios), el universo paranoico del «Equipo Mendíbil» (Undo Infinito, Estado de Regresión), el tour de force interpretativo de Rocío León en Manic Pixie Dream Girl, y ese documento/homenaje a El Caso y la «cultura Jiménez del Oso» que es Uranes.

Cómic “mudo” En la bizantina discusión sobre qué es el cómic y cuándo nació, parece que existe cierto consenso en cuanto a establecer al globo de diálogo como característica identificativa esencial del medio. Paradójicamente, tal afirmación dejaría fuera a un buen puñado de obras que solo pueden definirse como puro cómic, puro arte secuencial. La cosecha de tebeos sin diálogos ha sido excelente este año: Brecht Vandenbroucke dando una gamberra clase magistral de arte en White Cube, Jano metaforizando nuestra vida en la oscura fábula Operario, ultraviolencia reveladora en tonos pastel servida por Joan Cornellà en Mox Nox, y nada menos que dos monumentales volúmenes de Frank, la obra magna de Jim Woodring. Mención especial para el segundo de esos tomos, Fran, supuestamente la última aventura del personaje, que termina encerrado en una desgarradora cinta de Möbius emocional, al igual que los lectores. Por contenido y continente (Fulgencio Pimentel dándolo todo), el must-have del año.

Por Henrique Lage

Bioshock Infinite, de Ken Levine

Antes que nada, hay que aclarar que mis tres elecciones se basan más en aquello que me ha dado más que pensar durante el presente año que en una visión jerarquizada de las obras culturales. Ciertamente, Bioshock Infinite no es el mejor juego del año. Tampoco está exento de muchos problemas y ha sido acogido con cierta frialdad ante como representa un modelo —partiendo de una raíz común, aunque por suerte de resultados muy distintos, con Beyond: dos almas— que parece indicar un camino a seguir como superproducción del videojuego. Lo cierto es que un juego que se permite ucronías, ciencia ficción, comentario social y político, melodrama, acción, terror o análisis metalingüistico. Si bien es un juego que no lanza una gran apuesta por la forma, sí se muestra muy ambicioso en su contenido: la desmitificación de la princesa Disney, el Terror francés o una aguda crítica a los valores de redención y perdón judeocristianos. En tiempos de movimientos sociales, renacimiento de fundamentalismos que creíamos olvidados y espejos enfrentados, Bioshock Infinite pone tanto peso en ofrecer discursos y debates que destaca ante juegos más “puros” pero con poco o nada que decir.

Upstream Color, de Shane Carruth

Una ficción poética sobre la empatía pero también sobre la capacidad para reconstruir vidas que, plantando las semillas en el trascendentalismo de Thoreau, busca hacer germinar poderosas ideas sobre el sistema en el que vivimos y nos relacionamos. Si nos resulta más fácil imaginar distopías o apocalipsis en la ciencia ficción, bien se agradecen aquellas obras que abren camino y debate para trazar actos terapéuticos o de concienciación con la mirada más puesta en cambios de mentalidad —y por tanto, de sistema— que en agoreras consecuencias del pesimismo presente.

Kill la Kill, de Hiroyuki Imaishi

Acostumbrados a los subidones de adrenalina que ciertos nombres del anime son capaces de regalarnos, Kill la Kill lo tenía difícil para medirse con sus precedentes: FLCL, Dead Leaves, Panty & Stocking with Gartelbelt o Tengen Toppa Gurren Lagann. Sin embargo, tirabuzón mediante, Kill la Kill ha resultado no sólo un auténtico estallido visual sino una serie con tremendas habilidades para tratar temas de enjundia en el tono más trivial y festivo posible. También resulta divertido bucear en los juegos de palabras y referencias culturales que son casi un código secreto para el gaijin, pero, en lo principal, reside la idea de una animación elástica, mutante y desenfadada que devienen en sátiras sobre el propio medio pero también el fascismo, el machismo y el clasismo con total naturalidad.

Breaking Bad

¿La Tierra y los Ensueños de la Voluntad fue leído por Vince Gilligan? En la segunda parte del libro escrito por Gastón Bachelard, en El metalismo y el mineralismo , se enfoca la fuerza terrestre contenida en los minerales que unen cielo y tierra en su materialidad. El coleccionista capta e intenta aprehender esta fusión. Acción que Hank Schrader acomete, en su intento de sujetarse a un pivote que le dé sentido a su vida, por lo que no es un ensañamiento que se irrite con su esposa Mary, cuando ésta no asimila que las insistentemente señaladas por ella como piedras, son más que unos entes destinados a una pasividad cósmica. Mary representa el sentido común agudizado y Hank busca desesperadamente desasirse de ese sentido común, sosteniendo una tregua en la guerra que sostiene consigo mismo en medio de su parálisis física. Al volver a su obsesión por descubrir a Heinseberg o a los peces gordos del narcotráfico que se mueven en su periferia, ha desarrollado una manera de obtener cierta resistencia ante el genio de un Heinseberg en las sombras, a quien su moral dejará de ver hacia el final, como un arquetipo del criminal nato.

Breaking Bad, artefacto cultural masivo, nos dotó de grandes emociones y raciocinios polarizados. A meses de su último episodio, continúa resonando en nuestros imaginarios como el acontecimiento que no cesa.

¿Vince Gilligan leyó acaso en el bello libro de Bachelard: ¿Cómo sentiríamos esa dureza de una cosa tan lejana, esa hostilidad contra el cielo azul, ese horizonte disgregado, esos monstruos cortantes si no hubiéramos soñado largamente con una piedra brillante y dura en la mano?

No me sorprendería, un SÍ.

Twitter, caja de resonancias y comuniones

Me cuestionaba por qué no me era fácil señalar un libro como artefacto cultural del 2013, si hay algunos que lo merecen. La respuesta la tenía en la pantalla de la laptop. Twitter, una presencia multiplicada con links que pueden conducirte a laberintos que desentrañas con interés o Twitter como pasadizo infinito de temblores anímicos, sarcasmos políticos, humor cruel. Un artefacto cultural fav, en el que te sumerges libremente y eliges qué seguir.

Tumblr

Esta plataforma ultra-exitosa, llena de trash y de joyas, es un amor del 2013, que funciona como un objeto cultural marcado por lo controvertido, lo kitsch y lo sublime en dosis reguladas por quien decide qué rebloguear, qué postear, qué marcar como like . Una prueba más de cómo puedes usar tu designer mental. Bravo.

Por Mórbido

Da Suisa, de los Venga Monjas

En lugar de centrarme en la opussa máguina del dúo comish, excelente y divertidísima (sub)versión —que no versión inferior— de Los Simpson pasada por babas, tenía pensado bautizar este primer párrafo de tres con un título que condensase en como mucho cuatro o cinco simples palabras y sus respectivos conectores el exquisito humor trash amoral y la delicadeza al absorber, sintetizar y regurgitar cualquier elemento de la cultura popular firmemente asentado en nuestras mentes que comparten la obra del encabezado y Pulir, el genial recopilatorio de ideas e ilustraciones / libro de arte / nobelajráfica / como queráis llamarlo de Nacho García, pues me parecía injusto que la genialidad de este no tuviese su merecido reconocimiento en una lista de lo mejor del año escrita por servidora. No obstante, si no lo he hecho así es porque me resultaba bastante complicado encontrar un título que reflejase de manera sintética todo lo que quería expresar sin incluir ninguno de mis odiados vocablos con el prefijo «post» y respetando las diferencias entre las finalidades de ambos artefactos culturales, por lo que he acabado decantándome por escoger la obra de los Venga Monjas para bautizar el párrafo. No obstante, si considerais que el libro es el merecedor de ostentar el dudoso privilegio de encabezar estas palabras, podeis copiar y pegar el párrafo en vuestro procesador de texto preferido y cambiar su título, que a mí no me importa. No hay nada que no pueda solucionar el metalenguaje, ¿verdad? Espero que se haya entendido. Prosigamos. (Se relame en su papel de narrador).

Avances narrativos en los videojuegos

Pese a que el progreso experimentado en la manera de relatar historias en los videojuegos no es un segmento de línea sino una semirrecta con su origen hace décadas, este año dos mil trece ha contado con numerosos ejemplos de innovación narrativa, gracias a las geniales mentes tanto de viejas glorias de la industria como de los indis (si es que podemos seguir llamándolos así), que han conseguido innovar en la forma de narrar del medio con la creación de nuevos géneros o, más bien, con «vueltas de tuerca» a los ya existentes. The Cave; Kentucky Route Zero; Thirty Flights of Loving; Attack of the Friday Monsters! A Tokyo Tale; Papers, Please; Bioshock Infinite o el inconmensurable Gone Home (probablemente el título del año, si tuviese que escoger uno) son sólo unos ejemplos del boom narratológico que han experimentado los videojuegos durante estos últimos meses y han sabido aprovecharse de los resortes del medio para contar cosas que otros medios no son capaces de contar (como puede apreciarse, no incluyo ningún presuntuoso simulador de lavarse los dientes protagonizado por actores de Hollywood en la nómina de títulos). Eso sí, no seamos maniqueos e iniciemos discusiones sin sentido sobre si «es mejor» la vertiente ludológica o la narratológica. Para qué escoger entre el chocolate o el caramelo si ambos están riquísimos. Eso sí, sigo queriendo más a mi madre.

Only God Forgives, de Nicolas Winding Refn

La «experiencia» del año. Fui incapaz de escribir nada sobre ella en mi primer visionado y sigo sin poder hacerlo.

Por Jota Prado

Intenta no pensar en un oso blanco

En febrero se estrenó White Bear, el segundo episodio de la segunda temporada de Black Mirror. En febrero podríamos haber debatido sobre la calidad técnica o narrativa de un capítulo que, ya entonces, era más que recomendable. Hoy, mientras unos piden el linchamiento de delincuentes y otros directamente al abandono de tratados de Derechos Humanos, se inicia una reforma del Código Penal dirigida a los casos de alarma social. Hoy sobra cualquier debate sobre la calidad del episodio porque aquel capítulo dejó de ser recomendable y pasó a ser necesario. Siete meses tardó en llegar el futuro de Charlie Brooker. Un futuro negro y hecho a medida de la gente que intenta no pensar en osos blancos.

La Parábola de Stanley

Stanley es feliz pulsando los botones que le indica una máquina para que esta, a su vez, genere nuevas indicaciones. Desde el mismo momento en que aparece la regla de conducta Stanley tiene dos opciones: cumplir o no cumplir. Este axioma tan simple es la base del lenguaje de los videojuegos, un medio para el que 2013 vino sembrado de excelentes títulos. Tres ejemplos: Grand Theft Auto V, paradigma de la libertad de acción; Papers, please, que refina jugablemente la estructura de árbol argumental; y The Last of Us, cuya narrativa es alabada como una de las mejores de la generación. En medio de tanta abundancia, The Stanley Parable se toma un momento para reflexionar —en clave de humor— sobre la libertad de acción, la bifurcación argumental y la narrativa; utilizando para ello una sola mecánica muy simple: cumplir o no cumplir lo que te indica una máquina.

El Parlamento de los Grajos

A través de una de las obras más importantes del tebeo, Neil Gaiman y Vince Locke (junto a otros muchos artistas) nos revelaron el secreto tras el misterio del Parlamento de los Grajos: Un córvido común narra una historia frente a cientos de sus congéneres, los cuales —según la calidad de la historia— deciden entre matarlo ahí mismo o perdonarle la vida. Diez años después de Noches Eternas y diecisiete desde del final de aquella serie; Gaiman, acompañado de J. H. Williams III, vuelve a presentarse con una historia nueva que contar. La historia se llama The Sandman: Overture. Y dentro de unos meses los grajos tendrán que emitir su veredicto.

Por Jesús Rocamora

Una de discos: electrónica vs Brasil

2013 ha sido un año fabuloso para volver a escuchar música electrónica, ha sido como volver a encontrarse con un amigo del instituto y matarlo a abrazos. Colocaría en mí top 3 los discos de Jon Hopkins, Daniel Avery y Boards of Canada, trance en estado casi gaseoso, nostalgia noventas y ambient desértico y marciano, respectivamente, pero la cosecha ha sido desbordante: empecé con el Confrontations de Umberto en febrero, que es como viajar en una nave espacial pasada de moda, y he descansado en diciembre con el EP de Burial. Entre medias, Henry Saiz y John Talabot me han quitado algunos prejuicios de golpe, Holden y Oneohtrix Point Never han conseguido que levitase tumbado en el sofá, Fuck Buttons y Dan Friel me han puesto en modo analógico, me han llenado de barullo y pitiditos. Me he sentado a escribir con la banda sonora de Utopía, que es igual de extraña y maravillosa que todo en la serie, y he salido a pasear por el campo con tres discos que parecen reflejar la mierda que chorrea en las ciudades modernas (A Fallen Empire de Kerridge, Watching Dead Empires in Decay de The Stranger y Remember Your Black Day de Vatican Shadow). He cocinado con Akkord, he lavado los platos con Recondite. Me he imaginado cómo sonaría el folclore de una cultura milenaria con el Compendium de Old Apparatus, que tiene la mejor portada del año, junto al Treatment EP de Container. El hemisferio sur de mi cerebro, el que lee y habla en portugués, opina sin embargo que ha sido un año estupendo para superar el maldito sertanejo universitario que monopoliza radios y teles del interior brasileño, cantado por cowboys con increíbles barrigones, y pararse a apreciar que en un país tan grande como Europa hay para todos los paladares, desde el folk a la MPB (Castello Branco, Cícero, Rodrigo Amarante), del post-rock a la neopsicodelia (Fábrica, O Jardim Das Horas, Baleia, Glue Trip, Audac), del chillwave a la electrónica (SILVA, Mahmundi, Barulhista, Aldo the Band). Mi top 3: Boogarins con su alucinógeno y prometedor As Plantas Que Curam, Apanhador Só con el experimental Antes Que Tu Conte Outra y Wado con su Vazio Tropical, que es bellísimo, triste y delicado.

Una de autores: Noah Cicero vs Héctor Castells

Una cita que funcionó como un puñetazo contra mi cara: «I work so hard and all they give me is money». Tras leerla por primera vez supe que estaba perdido. Está sacada del relato I Clean in Silence, incluido en The Collected Works of Noah Cicero Vol. I, y la dice su protagonista, una mujer ahogada en su monólogo, preocupada por la higiene hasta la histeria, obsesionada con tener un seguro médico, una mujer que malvive odiándose a sí misma por lo que es y por lo que no es, otra víctima de una sociedad que hace del trabajo una mala religión y de las relaciones humanas un trámite. Es natural establecer una conexión entre los primeros textos de Cicero, recopilados en ese volumen, y su última novela, titulada también con otro sonoro bofetón: Go to work and do your job. Care for your children. Pay your bills. Obey the law. Buy products (Lazy Fascist Press). El estilo de Cicero es seco y huesudo, minimalista según los críticos, ideal para acompañar su visión del mundo, que es tan negra como cabe esperar en alguien que ha crecido Youngstown, Ohio, una de esas ciudades que está en todos los ránking de las ciudades más miserables de EEUU y que parece habitada sólo por personas frustradas, podridas, que se odian unas a otras. Tras leer a Cicero, también el lector termina odiándose a sí mismo. Y ahora hablemos de Héctor Castells y de Sideral. Estrella fugada (Contra). Miren: a mí me da igual la vida de Sideral, viví mis años noventa fui sólo una vez a Barcelona y mi único contacto con él fue a partir de Peanut Pie, uno de mis grupos favoritos de la época indie. Me importa muy poco si es un relato verídico o si su figura está magnificada. Pero poder volver a leer a Héctor Castells después de perderle la pista durante muchos años es una noticia para celebrar, lo mismo escriba sobre música que sobre ballenas. Como dijo Javier Blánquez, su estilo es el de «un Lorca psicodélico». Y para entendernos, me parece que está en las antípodas de ese periodista nostálgico à la JotDown, enamorado del blanco y negro, de la gabardina, del aroma a tabaco, café y alcohol de una profesión que nunca volverá a ser como antes. La gente que se pasea por «Sideral» son jóvenes que quieren «arrancarse la sonrisa con unos alicates y freírla en una sartén», hay también un hombre «largo como el baloncesto y barbudo como los rusos» , tipos que «se quedan boquiabiertos como el futuro» , una mujer «con una cintura del diámetro de un cereal, una cadera efímera como los noventa» , un periodista que «tiene los pies en el suelo y se comporta como si la adolescencia fuese un doctorado en equilibrio» . Y hay poesía: «Alejo es un verbo triste, un nombre como una cuarentena, la distancia insalvable». Lo único que espero ahora es que Sideral me dure algunos meses, porque voy con él poco a poco, sorbito a sorbito, y que Héctor siga escribiendo. De lo que sea.

Una de videojuegos: «Papers, Please» vs «Device 6»

2014 va a ser un año fabuloso para mandar a la mierda los AAA y las consolas de sobremesa y dar el salto al PC. Si Xbox 360 y PlayStation 3 han tocado techo con BioShock Infinite y The Last of Us no me interesa lo que tienen que ofrecerme Xbox One y PlayStation 4. Mucho más interesante me parece que, junto a ellos, se hayan colado en las listas de los mejores juegos del año títulos como Gone Home, The Stanley Parable o Kentucky Route Zero. Y, sobre todo, Papers, Please, por sus valores jugables (hacer de la rutina administrativa algo divertido me parece un milagro) y extrajugables (como me decía su creador, Lucas Pope, en una entrevista y luego me ratificaba uno de los encargados de su localización, Josué Monchan, permite al jugador hacer una reflexión sobre el otro sin imponerle ninguna visión). Y también porque me parece que nos ha servido a muchos de puerta hacia los videojuegos indies en el PC. Una puerta definitiva, de un solo sentido. También el iPad me ha dado algunos de los mejores momentos jugables de 2013, algunos delirantes y rapidísimos (Ridiculous Fishing), otros muy serios y lentísimos (The Room 2). La verdadera sorpresa ha sido Device 6, que los más atrevidos han colocado en las listas de mejores novelas del año: el escritor Reif Larsen se ha deshecho en elogios y viene a decir que borra cualquier intento de poner fronteras entre literatura y videojuegos, para lo cual bebe de todo tipo de fuentes: de los libros de Elige tu propia aventura, de la interactividad minimalista de aventuras tipo Zork, del poder evocativo de los dramas radiofónicos, de los enigmas de aventuras tipo Myst, de la maquetación laberíntica de La casa de hojas y de la complejidad falsamente naïf de Alicia en el País de las Maravillas. También el periodista Mark Brown ha dicho que «hace 20 años, el thriller psicológico de Simogo podría haber sido publicado con pasta blanda en Penguin. Pero al lanzarlo a través de la App Store en lugar de a través de una librería, Simogo es libre para tontear con su forma y su función» . Y yo casi que no tengo nada más añadir. Bueno, sí: qué su uso de la música es alucinante en cuanto a inmersión, que mola interactuar con él con los dedos y que es jodidamente difícil.

Por Diego Salgado

Todas las historias de amor son historias de fantasmas (David Foster Wallace, una biografía), de D.T. Max

El año pasado, nuestro anfitrión incluía entre sus tres expresiones culturales preferidas Conversaciones con David Foster Wallace, de Stephen J. Burn. Me pareció que Álvaro, como hace uno ahora mismo, trataba de mitigar con aquella lectura, con esa elección, el sentimiento de orfandad que el suicidio en 2008 del autor de La broma infinita (1996) dejó en quienes aún creemos, pese a todo, en la literatura como testimonio comprensivo del presente, del siglo XXI, y teníamos a Wallace por ejemplo persuasivo de ello. El mundillo editorial, sabedor de nuestro desamparo, sigue arrojándonos cada temporada, con sentido de la oportunidad y del oportunismo, títulos relacionados con el escritor norteamericano, que uno aborda menos con recelo que con miedo; esperando toparse en cada página con la constatación definitiva, indiscutible, aplastante, de que todo su talento no le sirvió a él ni le servirá a uno para capear las tormentas del día a día o la tormenta última, la que nos espera con sonrisa indolente y atroz a la vuelta de una esquina desde que tenemos constancia de su presencia. En este aspecto, la tercera antología de textos varios de Wallace, En cuerpo y en lo otro, también publicada en castellano en 2013, es motivo de alivio: como sucedía en su inacabada y farragosa El rey pálido, unas pocas páginas excepcionales bastan para que nos abandonemos nuevamente a la ilusión de que la literatura —como el amor, sí— tiene el poder de sobreponerse a todo, incluso a sus contingencias más delatoras y humillantes para nosotros.

Sin embargo, el recuento de la vida de Wallace a cargo de D.T. Max es un campo de minas. El libro no marcará ningún hito como biografía, género que cifra su sentido no en que la literatura respire vida, sino en que una vida respire literatura. Y lo único que emana la vida de Wallace a través de la escritura parca, objetiva, de Max es, justamente, su vida. La vida de alguien que no nos caería demasiado bien, por deprimido que estuviese o por meritorio que fuese su trabajo. La vida de alguien que no nos extraña ni impresiona acabase en un patio suburbial un viernes por la mañana, con el bullicio remoto del mundo como banda sonora. Uno está por lo general en contra de las biografías que menoscaban lo artístico en nombre de lo existencial. Algo reiterado en una época como la nuestra, a la que le interesa menos creer en los textos que en los contextos. Pero, en este caso, dado el culto que rodea al objeto de estudio, dada la mitomanía con que nos entregamos los fans a los pedazos revenidos de Wallace que continúan lanzándonos a cada tanto, el acercamiento adusto de Max resulta ser el más adecuado. Acabada de leer su biografía, solo cabe pensar que Wallace debió ser un tipo insoportable; que todavía no hemos terminado de calar en la importancia de su literatura; y que ninguna de las dos cosas tiene nada en especial que decir sobre la otra, ni mucho menos autoridad para enjuiciarla ni relativizarla. En una de sus cartas, Wallace afirmaba que «todas las historias de amor son historias de fantasmas», fórmula que Max escogió para titular su libro. Un libro que nos permite concluir que también las historias de escritores, sobre todo las historias de escritores, son historias de fantasmas.

La historia no contada de los Estados Unidos, de Oliver Stone

En 1994, Anagrama publicaba en España La cultura de la queja: Trifulcas norteamericanas, ensayo de Robert Hughes que, en línea con lo proclamado en numerosas ocasiones por Harold Bloom, arremetía contra los estragos que la corrección política, los estudios culturales, el resentimiento y la demagogia y el relativismo consustanciales a la posmodernidad, estaban causando a los cimientos de una tradición política y cultural para la que «la expansión de los derechos siempre había tenido la contrapartida de una aceptación de obligaciones y deberes ligados a la condición de ciudadanos». Uno de los objetivos de Hughes era Oliver Stone y, más en concreto, su obra maestra, JFK: Caso abierto (JFK. 1991), que el crítico de arte australiano venía a tachar de artefacto histérico y victimista cuya pretensión pasaría, según él, por reescribir lo real a la medida de las propias frustraciones subjetivas. Conste que a Hughes no le faltaba cierta razón. Pero hete aquí que la paranoia propia de los años noventa, la sensación difusa de que las cosas no eran como se nos estaban contando, ya no podían serlo, reflejada por JFK y Tribulation 99: Alien Anomalies Under America (Craig Baldwin, 1992) y Expediente X (X‑Files. 1993 – 2002) y Hombres de Negro (Men in Black. Barry Sonenfeld, 1997) y Arlington Road, temerás a tu vecino (Arlington Road. Mark Pellington, 1999) y El club de la lucha (Fight Club. David Fincher, 2000), ha dado paso, en virtud no solo de la presente recesión socioeconómica, a la constatación evidente, indiscutible, brutal, de que en efecto, nada era como se nos estaba contando; todo era una gigantesca estafa en la que, por cierto, nosotros mismos hemos jugado y seguimos jugando, según nuestra conveniencia, a ser trileros o damnificados.

En esta coyuntura, La historia no contada de los Estados Unidos, serie de diez episodios orquestada por Stone y el historiador Peter J. Kuznick que ha emitido en las últimas semanas La 2 y cuyo título explicita de sobra su argumento, es un ejercicio de What If? obligado para cualquiera que aspire a pensar la Historia oficial y las historias oficiales debatiendo no ya su verosimilitud, sino las formas que han construido esa verosimilitud. JFK no era, al cabo, una película que apoyase una versión alternativa concreta a la certificada por la Comisión Warren, sino una película sobre el derecho y el deber de todo ciudadano digno de llamarse tal a poner en cuestión un sistema que ha aprendido a habitar siguiendo coordenadas establecidas por otros. De la misma manera, La historia no contada de los Estados Unidos es, ante todo, un apasionante recordatorio de que la verdad y la justicia están ahí fuera, pero que debemos luchar a brazo y cerebro partido para aspirar a ser dignos de ellas. Esperar a que nos sean administradas por otros no tiene nada que ver con la inocencia y la mesura, sino con la estupidez, la cobardía y la traición.

El atlas de las nubes, de Lana y Andy Wachowski y Tom Tykwer

A veces perdemos de vista los críticos que somos nosotros, todos nosotros, los que vamos perfilando año a año, lista a lista, texto a texto, las líneas maestras culturales que conforman nuestro presente y, lo más importante —si es que algo de lo que escribimos merece sobrevivir — , que conformarán el futuro. Cuando se adquiere conciencia de ello, uno empieza a experimentar la necesidad, la responsabilidad, de apostar por ciertos creadores de acuerdo a razones que poco tienen que ver, precisamente, con la razón (instrumental), y mucho con la vislumbre intuitiva, puede que abocada al ridículo, de que sus discursos albergan una chispa que, de prender, arrasaría con las manifestaciones prestigiosas del hoy que secundamos con el piloto automático.