Nuestra concepción de los límites de lo que es razonable va variando según vamos adoptando nuevas tecnologías a nuestras vidas. No es posible pensar el mundo igual después de la rueda, las videocámaras o Internet: cada una, a través de su particular medio, ha ampliado y reducido el horizonte de expectativas de los seres humanos como especie. Han ampliado los límites, pero también han sepultado convenciones. Tanto la intimidad como la identidad varían de forma asombrosa cuando se introducen nuevas tecnologías: con la rueda, acercarse hasta lugares lejanos y conocer algo más allá de la tierra donde se nació ya no es una utopía; con la videocámara existe un nuevo sentimiento de exhibición, es posible registrar cualquier cosa que hagamos para enseñárselo a los demás; con Internet se multiplica lo anterior de forma exponencial, porque podemos viajar sin movernos de casa y compartir nuestra vida sin siquiera vernos de forma física. Nuestros hábitos de vida cambian con nuestros hábitos tecnológicos. Ahora bien, si los hábitos varían según los cambios en la tecnología existe algo más profundo que nunca cambia: la esencia misma de aquello que nos hace humanos, la concepción profunda de la identidad.

Si hablamos de los hábitos cambiantes por causa de la tecnología imperante, Open Windows juega sus cartas al respecto desde el principio: en tanto la idea de intimidad ha variado, ya que Internet ha creado la concepción de que el acoso es positivo siempre y cuando se confunda con interés público —que en realidad no proviene tanto de Internet como de la prensa rosa, aunque la tecnología haya permitido amplificarlo de forma extrema — , hemos deshumanizado la idea de los otros. Si seguimos la historia de Jill Goddard, la estrella de moda en la serie B, y Nick, el administrador de una de las web de fans de la primera, es fácil ver hasta que punto es cierto lo anterior; la relación que sostiene Nick con Goddard es de consumo, un ejercicio de acoso puro, en tanto la consideración que hace de ella es poco más que de un trozo de carne. Siente que ella le debe algo. Ella es explotada de forma sistemática, tanto su vida como su imagen, para nutrir de contenido una página dedicada en exclusiva al orgullo del acoso como forma de vida, con una industria detrás fomentando la misma para obtener beneficios.

Aunque podríamos quedarnos con el uso de la tecnología que se hace en la película como una perfecta fusión entre forma y fondo, continente y contenido, según las premisas anteriores, sería hacer de menos el auténtico trabajo autoral realizado por Nacho Vigalondo; parte del acoso normalizado del periodismo heredado de la industria cárnica, personas reducidas al trato mediático del ganado —o lo que es lo mismo, tener en consideración sus sentimientos o deseos es sólo fruto del accidente — , para acabar en una problemática subyacente aún más profunda: la identidad como una realidad fluida que no se puede conocer a través de un conocimiento superficial del mundo. No a través de aquello que podemos interpretar a través de reducir a los otros al nivel de reses.

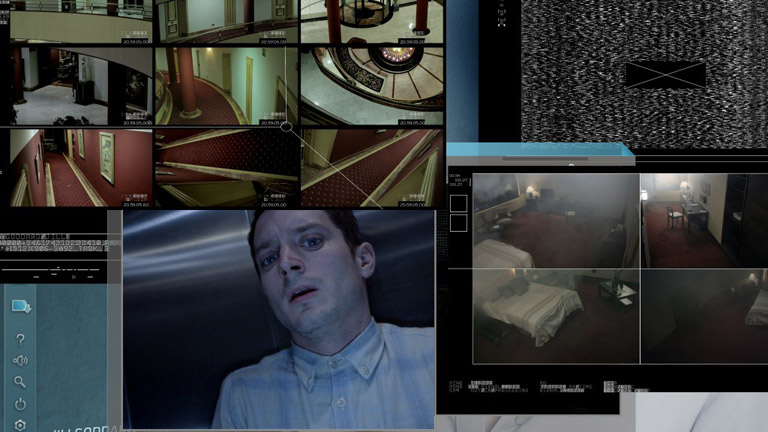

A través del juego de cámaras y ventanas que se desarrolla a lo largo de la historia, que se naturalizan con facilidad al adscribirse a la tendencia contemporánea a la inmediatez y la multitarea, nos puede narrar toda la historia a través de la mirada de un objeto para nada inocente: un ordenador conectado a Internet. El flujo que se crea a través de las adscripciones que van aconteciendo en cada momento, sumándose cada vez más agentes externos en lo que empieza siendo un duelo personal —lo cual sólo descubrimos cuando la película está ya en su recta final, en un giro sublime digno del mejor Brian de Palma—, acaba desembocando en la construcción ya no sólo de una trama compleja, sino de toda una cosmogonía mítica que dota de sentido al contenido. Al final la película representa el intento de un dios (Nick/Nevada) por recuperar su poder arrebatado y el de una mujer (Jill Goddard) consciente de haberse convertido en nada más que objeto de deseo y, por ello, sintiendo la necesidad de trascender su propia humanidad cosificada, volver a ser una persona. Al encuentro de ambos es donde se revuelve la problemática tras la película: la posibilidad de la identidad en un mundo líquido que cosifica toda existencia.

Si es imprescindible el tratamiento que hace Vigalondo de la cámara, haciendo que nunca veamos la acción desde fuera del ordenador, es porque, de facto, la identidad de sus personajes se define, en exclusiva, por aquello que proyectan de sí mismos. Les definen lo que eligen, o no, hacer a través de sus medios disponibles. El caso paradigmático de ello es Nevada. No se podría narrar la identidad fluida de Nevada si no es a través del juego de ventanas, porque Nevada no es más que un juego de ventanas: es toda posibilidad real en potencia vaciado de toda personalidad a priori. Es un cuerpo sin órganos, pura potencia sin contenido dado de antemano. Es toda posibilidad de contenido sin por ello definirse como nada, su identidad cambia sin perder jamás su identidad base y, por ello, puede fluctuar aquello que es sin variar nada; es puro flujo sin formar, cuerpo sin órganos, finalismo sin deseo.

Jill Goddard es la antítesis de Nevada, su reflejo humano, y por ello la auténtica protagonista de la película. No es una damisela en apuros, es ella que acaba por salvarse a sí misma y, por extensión, la que capacita a Nevada para poder salvarse a sí mismo; si ella no interviniera, no hiciera todo lo que está en su mano para salvarse, él jamás conseguiría recuperar sus poderes —además, he ahí otro rasgo mítico: su tecnología es tan avanzada, tan inconcebible, que se confunde con la magia; una crítica recurrente a la película es que el uso de la tecnología es inverosímil, mágico, lo cual no hace sino darle credibilidad — , aquello que le permite ser fluido. Ella es disparadero de la acción, pero también protagonista indirecta de todos los acontecimientos.

Todo es un juego de reflejos. Nevada es un cuerpo vaciado de órganos, mientras Goddard es todo órganos sin cuerpo; donde uno es invisible, fluctuante, una realidad cambiante, la otra es plenamente visible, prefijada, una realidad que se obliga a mantenerse estática: sólo la capacidad de ella para romper ese estatismo puede poner en acción la trama. Ahí es donde vemos el nexo común con las anteriores películas de Vigalondo. Las auténticas protagonistas son siempre mujeres que son cosificadas, reducidas hasta el patrón del ganado, que sin embargo hacen elecciones personales que las llevan más allá de la mera cosificación impuesta por la mirada del otro; se empoderan reconociéndose en sí mismas su posibilidad de elección, imponiéndose sobre los hombres que pretenden reducirlas a objetos. Los hombres, al contrario, se cosifican a sí mismos a través de la mirada. El héroe sólo puede ser alguien fuera de plano, alguien cuyos rasgos le definen más allá de cualquier binarismo de género y, por extensión, fuera de toda representabilidad inmediata: masculino sólo por nombre, el protagonista podría ser cualquier cosa. «Nevada» es una abstracción, la promesa de todo aquello que puede llegar a ser cualquiera, hombre o mujer, capaz de construirse a sí mismo más allá de las imposiciones sociales.

Al final volvemos a la casilla de salida. La tecnología cambia nuestros hábitos, nuestra forma de vida, lo que debemos evitar es que sólo sirvan para perpetuar los mecanismos de esclavismo que nos convierten en poco más que ganado vacuno; debemos empoderarnos a través de ella no para imponernos sobre los otros, sino para descubrirnos libres en aquello que en realidad somos. Y aquello que en cada ocasión queramos ser.