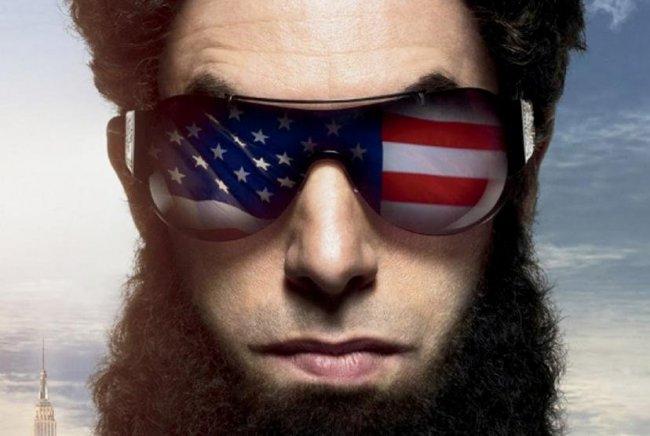

El dictador, de Sacha Baron Cohen

Aunque consideremos la democracia como la conformación política más deseable de cuantas se puedan obtener hasta el momento, siendo las demás alternativas apenas sí una pálida sombra de esta tanto en uso como en práctica, la realidad es que estar circunscritos dentro del, hipotético, mejor de los sistemas posibles nos impide cualquier posibilidad de crítica real hacia él; cualquier intento de adscribirse a la idea de que un acto democrático pueda ser despótico, será tachado ipso facto de ser propio de intolerables negacionistas de la soberanía popular. Pero, de hecho, en las democracias contemporáneas se da de una forma completamente naturalizada una gran cantidad de actos que están muy lejos de reflejar el sentir nacional que, en teoría, debería reflejar tal sistema. Es por ello que toda puesta en duda de la democracia jamás se hace desde un ataque directo y esclarecedor de sus problemáticas internas a solucionar sino que, necesariamente, esto ha de darse a través de los subterfugios del humor.

En éste sentido El dictador funciona en dos sentidos bien diferenciados: como una fabulación poscolonialista à la Borat y como una suerte de remake de El gran dictador de Charlie Chaplin. En éste primer sentido, que ocupa a su vez el grueso de la película en sí, no para de hacer aguas por la imposibilidad radical de alcanzar ni los puntos de humor ni de crítica social que sí supo imprimir de una forma radical en Borat, opera magna que El dictador juega a imitar pero jamás llegar siquiera a rozar, tanto por la perdida del factor pseudo-realismo —aquí no hay una espectacularización de la ficción, no se nos pretende hacer creer por real lo ficticio, y cuando lo intenta fracasa miserablemente— como por lo trillado del tema en estos últimos once años marcados por la catástrofe del 11‑S. En el segundo sentido, sin embargo, funciona como una oblicua patada en los genitales hacia todos los sistemas políticos del mundo: la burla sistemática del papel del dictador, siempre ninguneado por su imbecilidad, sólo es superada cuando se encuentra en la situación de verse con la posibilidad de alcanzar un poder real: cuando dota de democracia a su pueblo es cuando realmente descubre como ser un auténtico dictador — como Chaplin parte de la convención del dictador idiota, de aquel que es una amenaza más por estúpido que por malvado aun cuando, de hecho, lo es por sustituido.

Las razones específicas por las cuales Sacha Baron Cohen ha podido construir lo que es, esencialmente, una imagen especular, quiral, de la película de Charlie Chaplin es por partir de una misma premisa esencial para ambos: denunciar las dictaduras ignoradas del presente. Ahora bien, lo que desarrolla Baron Cohen en su discurso final en el cual declara su amor por la democracia es el auténtico discurso de la situación de nuestro tiempo y no el reflejo de las dictaduras de otro continente, aun cuando su trazo grueso haga perder gran parte de su poder subversivo. El coartar libertades, arreglar elecciones, mentir sobre las razones de ir a la guerra, llenar las cárceles de un sólo grupo racial y usar los medios para desinformar al ciudadano y que apoye políticas contra sus intereses son cosas que ocurren cada día en nuestra(s) democracia(s), pero no se pueden decir porque se nos acusaría de anti-democráticos o su eufemismo más radical reconocido, anti-sistema —lo que es, sin lugar a dudas, el peor insulto posible dentro de nuestro sistema político. Es por ello que toda pretensión de verdad que teoriza aquí Baron Cohen es en el mismo sentido que lo hizo en su día Chaplin: señalar con el dedo claramente, sin ningún pudor ni miedo, hacia el auténtico mal radical de nuestro tiempo que está intoxicando la posibilidad de que ejerzamos la soberanía sobre nuestro propio territorio. Bien sea Hitler, bien sean unos partidos democráticos que nos mienten descaradamente en sus programas electorales, el único enemigo del pueblo es el dictador, el político que va contra los intereses de su nación.

¡La democracia tiene defectos!¡Ella no es perfecta! Pero democracia… te amo, grita un eufórico Haffaz Aladeen que aprovechará la democracia sólo para constituirse como un dictador aun más efectivo de lo que era antes, cuando su país era una dictadura de facto. Porque ese es el problema radical de la democracia, que la concebimos en términos amorosos. Si la democracia fuera un acto de amor, si fuera una amante de alguna clase, tendríamos que amarla incluso con sus defectos porque también en ellos irradia aquello que amamos de ella; si fuera un objeto amoroso del cual deberíamos esperar una reciprocidad, la democracia no podría ser en ningún caso una fuente de coerción social de alguna clase. Y eso no es así, porque la democracia es amada por todos pero sólo ama a una minoría; nuestro error es amar a la democracia, pensar que nada malo tiene ella, porque inclusos sus defectos son dignos de admirar. Ni el más mínimo cambio puede emprenderse en la democracia si se la ama, incluso aunque ese amor no recíproco nos esté destruyendo, porque siempre concebiremos que la democracia ya es en sí perfecta en sí misma.

Si no amamos la democracia, ¿qué nos queda? Respetarla como lo que es, un constructo intelectivo imperfecto en eterna remodelación en búsqueda del modo más justo y equitativo para todos. En tanto no dejemos de amar a la democracia, mientras no la veamos como un objeto abierto a la crítica que nos permita cambiar aquellas cosas que perpetúan un estado de perdida de soberanía del pueblo, seguiremos atados a la terrible realidad de que la democracia sólo sirve para enmascarar las dictaduras de aquellas entidades con la suficiente inteligentes como para ocultar sus desplantes detrás de la máscara de la libertad de una mayoría inexistente.