Nunca le he contado esto a nadie. No sé si no lo he hecho por tener dudas aún sobre si todo sucedió tal y como lo recuerdo; no sé si por no querer darle demasiada importancia al asunto; no sé si por simple y llano miedo: miedo a que al compartirlo, al hacer memoria y aceptar la veracidad implícita de lo escrito, dinamite en mi interior alguna especie de trauma reprimido. Sé que este es un buen momento, un buen espacio, sin embargo, para contarlo por vez primera, pues al fin y al cabo escribo bajo la etiqueta de la ficción, y como tal pueden considerarlo los que lleguen al final de la historia incrédulos. Incluido yo mismo.

Tendría once o doce años, la edad en la que uno contempla la inminente entrada al instituto con temor e inquietud al mismo tiempo, cuando se sabe próximo a dar un paso más, a subir de meseta en esa escalada hacia la adultez que se nos presenta irresistible cuando aún conservamos el brillo en los ojos. Aquel último año de colegio, pese a que el año anterior ya habíamos hecho uno, el viaje de fin de curso se sentía como el primero que realmente lo era: una iniciación a la independencia en toda regla.

El destino elegido fue la Sierra de Cazorla, uno de esos complejos al aire libre con sus cabañas de literas, su río para hacer piragüismo, su bosque donde practicar las inocentes pero muy intensas yincanas nocturnas, su multi-aventura y demás actividades de catálogo. Por supuesto vinieron con nosotros profesores, y había allí otros tantos monitores que se encargaban también de manejarnos durante las horas de actividades, pero el resto del tiempo todos nos sentíamos genuinamente libres: moviéndonos en grupos de exploración de aquí para allá; jugando a las cartas en la cabaña propia, la de la cuadrilla de amigos más ese otro que no era amigo de nadie y sí un fastidio, sin ninguna obligación ni responsabilidad; haciendo visitas a otras cabañas —generalmente las de chicas— para comunicar nuestros sentimientos metiendo sustos, o para hablar sin rodeos con las que ni se nos pasaba por la cabeza considerar más que amigas. Nos sentíamos entusiastas con cada segundo que estábamos allí, en definitiva, en ese pequeño mundo adulto que hicimos nuestro.

Paco era el jefe de monitores, y no es que el resto de ellos no fueran agradables, pero Paco era especialmente simpático; tenía esa extraña cualidad que tienen algunas personas para animar el ambiente tan solo con su presencia. A nosotros nos parecía el mandatario máximo del complejo, por ser la cabeza visible de mayor autoridad, y aquello, sumado a que un amigo de la cuadrilla le conocía (por familia o por amigos paternos, no recuerdo), nos hacía sentir más afortunados que nadie. En las comidas, a veces se sentaba en nuestro banco corrido y nos daba exclusivas de lo que haríamos por la tarde; si tenía que recoger algo o hacer un recado, nos preguntaba si queríamos acompañarlo. Eran privilegios insignificantes, recordándolos ahora, pero cualquier tarea, por insignificante que fuera, para nosotros se convertía en una aventura si la hacíamos con Paco. Siempre tenía un momento para contarnos alguna anécdota o alguna broma, pero además —y esto era lo que más destacaba sobre la costumbre— nos trataba con madurez y de igual a igual.

«Una de las noches nos vamos a ver las estrellas y a contar historias de miedo», prometió según llegamos a Cazorla, como propuesta a la que no se le da importancia pero que nos ganó desde el principio y mantuvo en vilo hasta que la vimos cumplida. No fue algo inmediato, por otra parte. Durante los dos primeros días no volvió a mencionarlo y nosotros tampoco preguntamos; fue al tercero cuando nos avisó de que esa noche podía ser la indicada, que nos mantuviéramos despiertos, aunque no aseguraba nada. Pasamos la noche jugando a las cartas en la cabaña tanto tiempo como fuimos capaces, pero tras el transcurso del día estábamos derrotados; finalmente el sueño venció y casi sin darnos cuenta nos fuimos todos a la cama. En el desayuno del día siguiente, Paco nos confesó que había ido a la cabaña, pero que al vernos dormidos no había querido despertarnos. Todos le gritamos y obligamos a que esa misma noche volviera a aparecer, si acaso un poco más temprano, y que aún si estuviésemos dormidos nos avisara. Y así quedó acordado.

Aquella noche sí aguantamos lo suficiente para verle aparecer, calzados ya con nuestras botas de campo; salimos de la cabaña al silencio que lo reinaba todo y comenzamos, guiados por Paco, nuestra ruta secreta hacia el interior del bosque.

La oscuridad, solo iluminada parcialmente por los rayos de las linternas, enrarecía cada rama y cada tronco. Aquella parte del bosque que, con casi total seguridad, ya habíamos recorrido de día en una de las muchas salidas de exploración, se nos antojaba otro bosque totalmente diferente, ajeno a nosotros. Hubo risas y sustos mientras caminábamos, conspiraciones a pares y múltiples paranoias, pero también momentos de calma en los que Paco nos hablaba de constelaciones aprovechando un claro.

Después de cruzar un riachuelo por un pequeño puente de piedra, nos sentamos todos, bastante próximos unos de otros, en una mínima explanada que parecía perfecta para los cuentos de terror. Hablo en plural pero creo que la de Paco fue la única, lo suficiente extensa e intensa como para que nos diéramos por satisfechos aquella noche y decidiéramos regresar a la cabaña. La historia a grandes rasgos, tal y como nos la contó Paco (no olvidaré nunca su manera de hablar) aunque su narración fuera más dilatada (y con multitud de interrupciones), es la que sigue:

«No sé si os he hablado alguna vez de Gabriela, chicos. Es un tema que no me gusta sacar a menudo, y no es una historia de miedo: es una historia triste.

»Gabriela era una niña que vino aquí, como habéis venido vosotros de viaje, igual que vosotros, hace tres o cuatro años. Por entonces yo solo era un monitor más, y a mi cargo estaban ella y otros

tantos niños.

»Una de las actividades que hacíamos antes, que ahora hemos suprimido, era senderismo acuático. Vamos, subir andando por el río.

»Un día estábamos practicándolo y todo iba bien y los chicos se divertían con sus chanclas de río pisando por las piedras, pero el problema llegó una vez terminamos, al hacer el recuento en la orilla.

»Casi al mismo tiempo de darnos cuenta de que faltaba un niño, oímos gritos. Me puse de acuerdo con el otro monitor del grupo para que se quedara con el resto, y yo salí pitando hacia la

llamada de auxilio.

»Podéis imaginar que quien gritaba era Gabriela, desde abajo del río. Unos gritos que me desgarraban a cada zancada, mientras veía su figura sacudiéndose a lo lejos.

»Llegué a ella a la vez que se le acaban las fuerzas para permanecer en la superficie. En este punto yo no era consciente de la gravedad del asunto, y aún lo veía todo como un accidente que quedaría en anécdota.

»Esto es lo que más me cuesta contar, y no me gusta hacerlo, así que no daré detalles, pero el caso es que Gabriela tenía un pie atrapado bajo una roca, y por más que intenté fui incapaz de liberarla. La pobre chica murió ahogada ante mis ojos.

»Me costó bastante superarlo, como podréis imaginar, y fijaos que no os miento: aún contándolo se me pone la carne de gallina. Al final, con el tiempo, quedé tranquilo conmigo mismo sabiendo que hice todo lo que pude. Pasaron los años y casi llegué a olvidar el incidente, pero la cosa no acabó ahí.

»El verano pasado hubo una noche en que todas las cabañas quedaron vacías, pues al día siguiente llegaba un grupo enorme concertado que las ocuparía.

»El resto de monitores y empleados se fueron a sus casas hasta la mañana siguiente, pero yo, ya como jefe de monitores, decidí quedarme para preparar los últimos detalles y pasar allí la noche.

»Cuando terminé con las tareas volví a mi cabaña, a la principal, a la que vinisteis a buscarme el otro día, la misma en la que duermo ahora, para pegarme una ducha y acostarme.

»Pues tíos, no os engaño, esa noche, completamente solo aquí, yo sentía algo raro, una sensación especial. Y os puedo jurar por lo que más queráis que al salir de la ducha, cuando me estaba secando frente al espejo, primero noté como una presencia detrás y justo a la vez vi una sombra oscura reflejada. Me giré lo más rápido que pude y allí la vi, solo un instante, un parpadeo: en el pasillo de la cabaña, encuadrada por el marco de la puerta del baño abierta, vi a Gabriela con el pelo chorreando.

»Fue un instante, ya os digo, pero os juro que es verdad. ¿Y sabéis lo más curioso de aquello? ¿Sabéis por qué estoy tan pero tan seguro de que la vi? Porque aunque solo estaba yo en todo el complejo, y por eso precisamente lo pensé y lo recuerdo, cuando entré a ducharme cerré igualmente la puerta del baño».

Cuando Paco terminó la historia hubo comentarios y bromas; otros nos quedamos callados. Ninguno se creía aquello del todo, pero había algo en su manera de contarlo que se sentía real. Consiguió asustarnos y que le diéramos vueltas, eso seguro, y la oscuridad de la noche era suficiente por sí sola para que cada crujido del bosque nos acelerase el corazón, pero Paco se negó a contestar cualquier pregunta relacionada con Gabriela durante el camino de regreso. Vimos unas cuantas estrellas más y volvimos satisfechos a la cabaña, de madrugada. Le prometimos a Paco no contar nada de la escapada nocturna y se despidió de nosotros, pero fuimos incapaces de dormir por la euforia aún a flor de piel que la experiencia secreta nos había despertado.

Los días restantes de nuestra estancia en Cazorla no fueron tan intensos, además de ver menos a Paco por estar este más ocupado, pero cada minuto no hizo sino sumar en aquel sueño infinito de adultez. El sueño acabó, sin embargo, nada más montarnos en el autobús de vuelta a Madrid, camino a la rutina adolescente.

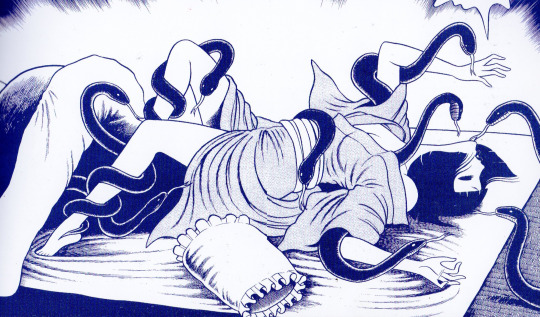

No estoy seguro de cuántos años pasaron hasta que me llegó el rumor; no sé tampoco cuanto tiempo decidí esperar hasta tratar de confirmarlo; no sé, finalmente, si alcancé una conclusión pero decidí olvidarla, bloqueando el subconsciente para mantener una duda ilusoria. Paco había sido acusado de abuso a menores. Eso era lo que decía el rumor que escuché de fuentes cercanas. Paco tomaba fotografías de niños mientras dormían, sin hacerles ningún daño. Fue solo uno de los cargos que leí cuando reuní valor para confirmar que iba a juicio. Paco encontraba un placer especial en ahogar críos. No sé ya si imaginé que declaró.

Hubo un veredicto, de eso estoy seguro, pero me he propuesto no hacer memoria si es que realmente me atreví a conocerlo en algún punto: prefiero pensar que hacia quien guardo y toda mi vida tendré un gran cariño, quien me hizo sentir como un adulto por vez primera, de quien cuya voz aún recuerdo su calinosa armonía, es alguien injustamente acusado; prefiero engañarme a confirmar una pesadilla.