¿De qué hablamos cuando hablamos de algo kawaii? El término japonés no tendría una traducción exacta en español, lo cual nos puede suscitar algunos problemas de comprensión al pretender reducirlo hacia ciertos conceptos similares que no contienen toda su carga simbólica real. No es algo «bello», «bonito», sino más bien, aunque tampoco exactamente, algo «mono»; es algo que despierta una cierta sensación de ternura. Los bebes y los cachorros no son entidades que podamos denominar como bonitas o bellas, ya que carecen de la armonía necesaria para ello, pero sí despiertan en nosotros determinados instintos que nos hacen apreciarlos como tales, afirmar que son «monos», kawaii. Sin embargo, por ello, quizás podríamos defender que la definición más cerca de lo kawaii está más próxima al sentido de lo sublime que al de lo bello.

Ante lo sublime nos encontramos con aquello que aniquila nuestra razón, que la convierte en un radar roto, en tanto nos enfrentamos ante algo tan desmedido en forma y/o fondo que sólo cabe la ausencia de toda posibilidad de entendimiento. Cuando vemos un niño, aun sabiendo que objetivamente no puede contener belleza alguna en su persona —porque es una larva, un ser humano sólo en potencia y, por extensión, aún por formar — , la necesidad de protegerlo para perpetuar la especie sublima nuestra razón para verlo como algo bello, deseable, propio; la razón claudica ante un instinto intraducible al idioma de la lógica. Del mismo modo, si nos acongoja y aprieta el corazón ver la triste mirada de un gato, es porque vemos en él algo que nos hemos apropiado, a un nivel subconsciente, como algo más que una mascota: es algo adorable, infantil, que crea reminiscencias hacia una estética de la infancia que nos obliga a protegerlo. La belleza de lo sublime, de lo kawaii, son los ojos grandes y los mofletes rechonchos despertando en nosotros la necesidad de proteger aquellos rasgos que asociamos, dejando de lado el raciocinio, con aquello que consideramos como deseable. Por ejemplo, los bebes que permiten que se perpetúe nuestra especie.

Según Inmanuel Kant, sin contar los muchos que vendrían después de él, la percepción de belleza es una condición humana limitada dentro de unos ciertos códigos racionales. Lo sublime, sin embargo, sería aquello que reside en la naturaleza como reminiscencia de nuestra propia condición animal: lo infinito, lo caótico, lo inaprensible. La totalidad impensable, aquello que prescinde de toda comprensión para aferrarse en la supervivencia, es el reflejo de lo kawaii; es lo que no podemos comprender como bello, como bueno, pero lo es. Pero, ¿cómo puede ser bello en tanto no tiene límites? Porque los tiene, sólo que están sublimados a concepciones que se rigen por algo que transciende los constructos culturales de cada época. Todo aquello que es kawaii esconde tras de sí un carácter terrorífico que define los límites de su representación. Aunque concibamos el término como propio de aquello que tiene aspectos tiernos, adorables incluso, a través del mismo se transparenta su propia condición violenta: no es una belleza racional, es una atracción emocional basada en la supervivencia. Sólo se puede entender lo adorable —lo llamemos sublime o kawaii, ya que el segundo no deja de ser una forma del primero— en tanto aceptamos aquello que contiene de siniestro; es la naturaleza recordándonos nuestros instintos, que moriremos y necesitamos aferrarnos a aquellas cosas que perpetúen nuestros genes y nuestra cultura.

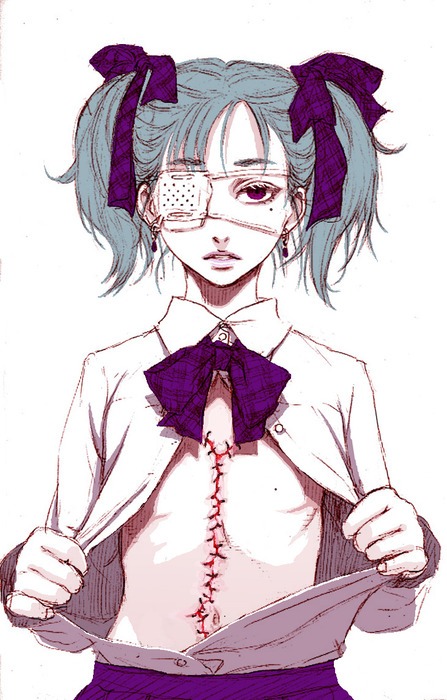

Para comprobar lo siniestro tras lo kawaii, tomemos tres ejemplos sobre tres obras dispares entre sí:

Shane Jones — Las cajas de luzEntre las grietas que brotan de la fantasía se puede intuir lo siniestro al otro lado; la imposibilidad de combatir a la naturaleza, ya que sólo al adaptarnos a sus caprichos podremos seguir viviendo un día más en el mundo, es la base de toda condición de lo siniestro. Todo lo adorable esconde en su seno el recuerdo del carácter brutal de aquello por lo cual vivimos de prestamos. Ni el mismo Febrero, parte condicionante de la naturaleza, puede alcanzar la caprichosa crueldad de la misma. Porque es caprichosa, pero no cruel: es sólo que no le importamos.

Koji Yamamura — El Médico RuralAnte la imposibilidad de salvar la vida de un niño, lo único que queda es buscar a través de la razón una significación para su muerte. Si algo sabía Franz Kafka, y es lo que se transluce en esta adaptación anime de uno de sus relatos, es que la razón no puede conocer los caprichos de un mundo enfermo; independientemente del sufrimiento, de la necesidad, de la belleza del viaje, lo único que queda al llegar a Ítaca es el absurdo infinito. El viaje por la mente del médico sólo desemboca en mentiras autoinducidas ante la imposibilidad de comprender la razón inesquivable de una muerte que nos sentencia en nuestra propia mortalidad.

Wonderland Falling Today — Enchanted Landscape Escape

La forma más cruel de exponer los límites de la belleza, de la razón, es la que escoge Katsuhiko Maeda para ilustrarnos: cogiéndonos del cuello para obligarnos a observar el fondo del abismo. El viaje es bello, delicado, y de vez en cuando va dejando caer lo siniestro filtrándose a través de una belleza desfigurada. Todo lo que queda es oscuridad al final. Es imposible disociar toda la belleza mostrada de su crueldad subyacente, de la verdad siniestra oculta detrás de cada canción de cumpleaños.

Lo siniestro, como hemos podido presenciar, es aquello que carece de forma, límites o pensamiento en tanto trasciende todo aquello que pueda considerarse humano, por ser nada más que aquello que queda de naturaleza en nosotros que no podemos arrancarnos de nuestra existencia. Lo siniestro detrás de lo kawaii es aquello que la razón no ha podido doblegar. En tanto es aquello que no puede ser pensado es, a su vez, aquello que delimita lo que se puede pensar; establece el punto cero del pensamiento, el lugar a partir del cual se parte y trasciende en todo razonamiento. En lo siniestro se encuentra toda posibilidad de pensamiento, representación o belleza en tanto sólo a partir de su negación, aceptar su existencia pero no doblegarse a ella, es posible ser en el mundo.

¿Qué es entonces lo kawaii? La naturaleza jugando su última baza tras nuestra frágil razón. Aquello que nos somete ante el abismo de lo que no puede ser comprendido, la muerte, la desaparición de todas las cosas, haciéndonos abrazar la ternura como el último reducto de una lucha desesperada contra la nada.

.mp4_001103268.jpg)