Existen ideas tan extravagantes o extremas, cuando no argüidas desde una perspectiva tan peculiar, que, incluso acudiendo al pensamiento crítico más lúcido, es imposible discernir cuál es su pretensión. No podemos saber si van en serio o en broma. Y está bien que así sea. Cierta clase de ideas sólo funcionan como sátiras, medias verdades o retratos de aquel que las recibe, si es que no todo lo anterior al mismo tiempo. Pero de ser así, ¿qué diferencia al humor del pensamiento racional anclado de forma firme en la tradición occidental? Su capacidad de acción. Mientras la filosofía queda confinada en los libros, de donde rara vez sale, las ideas extravagantes pueden ser llevadas a la acción o no, pero siempre tienen un efecto perceptible en el mundo.

Pensemos en el punk. Sátira seria, broma que en realidad no pretende hacer reír, movimiento de marketing que, a través de la ironía, pretende llegar hasta cierta forma de verdad que no se puede comunicar «hablando en serio»; un aspaviento tan extremo, brutal y juvenil, un esputo tan absurdo, que puede funcionar como argumento lógico o llamada a la acción inmediata, pero sólo como un eco secundario. Es más un juego llevado al límite que un acto racional de cualquier clase. Y si bien es cierto que algunos anularon todo su poder al hacerlo explícito, cuando no literal —pretendiendo ser más subversivos por abordar temas políticos de forma directa, como si la subversión no fuera aquello que el común de los mortales no puede poner en palabras: poesía — , también es cierto que su espíritu no ha muerto: en los Sex Pistols o en The Damned sigue existiendo ese gesto mínimo, ese «jódete» acompañado de una carcajada y un abrazo, que resulta ininteligible para cualquier persona que se pretenda, o se enorgullezca de ser, racional, razonable y apegada a las normas del buen comportamiento.

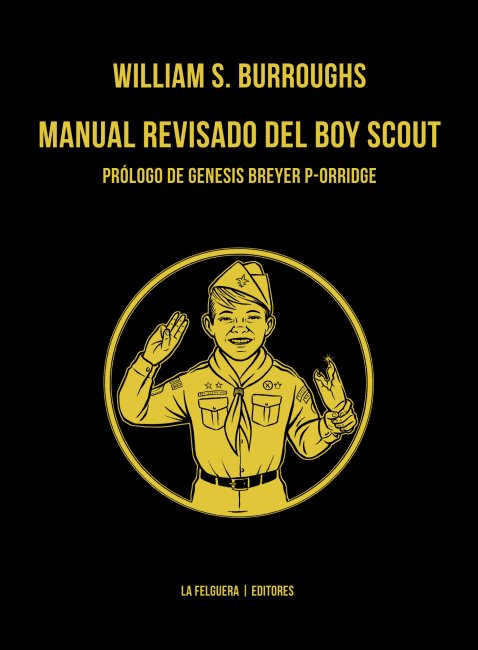

En cierto sentido, Manual revisado del Boy Scout parece compartir el espíritu combativo del punk. Ya lo señala en el prólogo Génesis P. Orridge, insistiendo en los claros paralelismos entre ambos —haciendo hincapié en el más obvio, cómo comparten cierta insistencia en darle su bendición envenenada a la venerable reina de Inglaterra — , pero es un paralelismo confuso, cuando no equivocado: William S. Burroughs sí creía que sus palabras tenían un poder revolucionario. Que podían ser llevados al pie de la letra para iniciar un cambio. No estaba siendo irónico al escribir el libro, pues él creía de verdad en la magia, la revolución y la destrucción de la sociedad; no intentaba inocular de forma indirecta ideas brutales, adelantadas a su tiempo, como sí lo hacía el punk: estaba escribiendo un manual de guerra. Y los manuales de guerra son libros mortalmente serios. De ahí que cuando leemos sobre la radiación letal de orgones o la lista de asesinatos al azar podemos reírnos, pero siempre con la misma risa incómoda, ¿acaso es esto una broma?

Llegados hasta este punto el punk parece jugar en otra liga, si es que no a otro juego completamente distinto, y es ahí es donde encontramos un paralelismo, tal vez, más próximo al trabajo del escritor americano: un juego. Hablamos de El juego de la guerra, juego de mesa del filósofo Guy Debord.

En El juego de la guerra el pensador francés buscó hacer un war game que sintetizara las leyes que hay detrás de toda forma de batalla siguiendo las teorías de Clausewitz, pero también su propia experiencia al respecto. Pero eso no significa que fuera nada más que un juego. Según el propio Debord, he practicado este juego y aprovechado sus enseñanzas a lo largo de mi vida ‑en la cual también determiné cuáles serían las reglas del juego para luego seguirlas. Las sorpresas que depara este Kriegspiel parecen inagotables; y me temo que puede ser la única de mis creaciones a la que alguien reconocerá cierto valor en el futuro. Para él era un modo de sintetizar la vida, el conflicto y toda forma de existencia posible. Incluso si parecía algo más simple que todo eso.

Si bien es la única de sus creaciones que siempre ha permanecido más en la oscuridad que a la luz, lo mismo ocurre con Manual revisado del Boy Scout. Considerándolo un objetivo privado que debía salir a la luz sólo en el momento indicado, siendo considerado por ellos mismos como sendos cantos de cisne para la posteridad, son dos obras que discurren de forma paralela sin tocarse, seguramente sin haberse conocido nunca. Y aquí es Burroughs es el que arroja luz sobre Debord. Ambos creían, tal vez de forma implícita, que las palabras son capaces de moldear la realidad. Todo cuanto se dice, si se hace con la fórmula exacta en el momento adecuado, puede transformar el mundo que nos rodea; en las palabras existe un germen mágico, la propia capacidad de dar forma al mundo, a la cual es sensible cualquier persona que no haya sido lobotomizada por un sistema que sólo entiende las cosas en términos de productividad. No sólo de grandes actos se conforman las revoluciones, sino también de grandes palabras. O al menos, de las palabras necesarias.

Eso no excluye que Manual revisado del Boy Scout pueda ser leído como una broma. Está tan fuera de todos los límites de lo razonable que no se puede defender sin una carcajada al final que venga a decir que no hemos hecho sino tomar al pelo a nuestro interlocutor. Al menos, en la medida que no se quiera correr el riesgo de acabar en la cárcel o en el psiquiátrico. Pero su poder es innegable. Incluso sin haber sido publicado en el momento que fue concebido, siendo el marco concreto del pensamiento de Burroughs que entonces sólo fue conocido en la abstracción en forma de novela llamada Los chicos salvajes, propicio el marco conceptual en el cual pudo nacer la gran broma del punk.

Si fue un acto mágico u otro ladrillo más en el muro de las circunstancias ni siquiera es importante. Manual revisado del Boy Scout es una mirada hacia el universo alternativo de una mente alucinada, la síntesis explícita de aquello que acabó influyendo de forma profunda en el pensamiento de todos los grandes revolucionarios de nuestra época. incluso si no fue este texto en particular, sino sus más intrincadas formas de ficción. Porque un sentimiento evocado con sutilidad siempre es más poderoso que todas las palabras directas que puedan firmarse en negro sobre blanco.