El corazón de las tinieblas, de Joseph Conrad

Aunque el mundo se nos presente por la ciencia ‑o las doctrinas con pretensiones cientificistas como un lugar ordenado de forma más o menos radical, como si de hecho toda existencia estuviera mediada por una mano invisible que dirige toda lógica ulterior, la realidad es que estamos atados al más profundo de los caos desde la estructura misma de la existencia. Todo cuanto existe no sigue un orden pre-establecido, una noción necesaria de como debe ser, sino que sigue la estela caótica de un intento de ordenamiento que siempre tiende hacia la probabilista posibilidad, no hacia la realidad en sí del acontecimiento puro. EL mundo es más oscuro y extraño de lo que nunca podremos admitir, porque a pesar del metódico trabajo de Walt Disney por hacernos creer que la naturaleza es nuestra amiga, la única realidad es que más allá de los cuatro muros de la civilización se encuentra sólo lo desconocido y la barbarie.

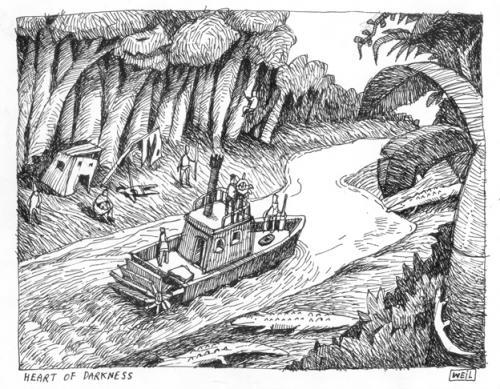

Para encontrarnos con esto no hay nada mejor que acudir a la época colonial, la época donde el hombre después de encerrarse dentro de su propio territorio y destruir cualquier noción maligna de lo natural ‑de hecho, exaltándola de forma flagrante de mano de los romanticistas- decide tomar la naturaleza para su bandera. Para ello la caza del marfil en África que nos retrata Joseph Conrad es una augusta mirada hacia el auténtico terror que se esconde en lo natural. Más allá de la polis, entendiendo por esto tanto la ciudad estado de la cual dependían las colonias como las ciudades donde el hombre se ha aislado de la naturaleza de forma absoluta, el hombre se encuentra en una desolación absoluta que responde sólo ante la imposibilidad de comprenderla; lo que retrata Conrad en la novela no es la maldad inherente del hombre, como de hecho muchos han querido leer en una suerte de pretensión anti-belicista de la misma, sino el articular un discurso que nos haga ver como la guerra última ‑y que, necesariamente, siempre hemos perdido de antemano- es contra la naturaleza en tanto esta siempre nos será hostil. ¿Cómo puede enfrentarse el hombre contra una oscuridad tan profunda, una noche tan espesa, que en ella se encuentra tanto las joyas que dan sentido a la civilización como la más absurda de las trampas mortales?

La oscuridad que transita durante toda la novela es precisamente doble, como la noche que acompaña a esta: la de la conquista del conocimiento que va más allá del orden y la del terror que se infunde entre aquellos incapaces de eludir los lugares más peligrosos de esta. El primero de los casos sería el del protagonista, Marlow, el cual en su intento de ir más allá de donde nadie ha podido ir pretende erigirse como descubridor de aquello que aun no se ha presentado; éste es un personaje batailleano, un alma pura que busca el cartografiar hasta el último punto de la noche, que no dudará ni un segundo en abrazar cada pedazo del sinsentido del mundo como si fuera el último. Su historia es un descubrimiento al seno de la noche, de la oscuridad más profunda que el alma del hombre, donde no sólo descubrirá todo aquello que siempre ha querido saber ‑que hay en aquel pedazo de mapa sin cartografiar- sino también aquello que jamás ningún hombre quiso saber. Es la historia de un hombre que mira cara a cara a la muerte impertérrito, consciente de la imposibilidad de aprehender todo cuanto allí existe sino es capaz de sobreponerse por encima del peligro constante que hay que conocer de forma profunda antes de disfrutar del conocimiento del viaje. O lo que es lo mismo, la historia de Marlow sólo es una historia, un conocimiento válido por sí mismo, en tanto vuelve de la noche para narrarnos lo que aconteció.

El corazón de las tinieblas es el corazón de la noche, el corazón del caos mismo donde cualquier cosa puede pasar porque está más allá de lo conocido por el hombre. Es por ello que las tinieblas no son malignas, ni siquiera esconden dentro de sí algo así como un juicio moral posible, sino que son las tierras donde se produce una verdad que está más allá de lo que puede ser juzgado porque está en perpetuo cambio para sí. Todo cuanto acontece en la noche, en donde aun hay algo de noche, está en un perpetuo devenir que es sólo aprensible en tanto lo sacamos de su lugar para ponerlo bajo la luz de la racionalidad humana: el corazón de las tinieblas, sin embargo, es el caos puro personificado en una metáfora simbólica de lo que supone la noche: es la imposibilidad misma de que la oscuridad, el sinsentido, sea iluminado en tanto siempre será bombeada una nueva cantidad de tinieblas al mundo.

Es por eso que incluso cuando Marlow encuentra el desencanto profundo del lugar, al descubrir que lejos de ser como en sus fantasías ‑otro lugar cubierto de tinieblas, sólo que estas quizás más benévolas- al ser arrojadas a la luz se convierten en una irritante carga a soportar, encuentra otro sinsentido a descubrir: Kurtz. Ëste será la figura sobre la que planeará gran parte del personaje durante todo el libro, dejándonos siempre con la incógnita de que acontecerá con él hasta llegar a las escasas páginas donde aparece ya no nombrado por otros, sino como una figura en sí misma; Kurtz es como Godot, al que siempre se espera y sólo se habla sobre él, pero cuando aparece se nos presenta como hubiera acontecido exactamente de aparecer éste otro: toda la espera sólo ha servido para encontrar un hombre consumido por las tinieblas. El encuentro con Kurtz sólo demuestra como un hombre puede ser destruido si no sabe cuidarse de las tinieblas, si no sabe mantener el equilibrio justo entre la racionalidad ordenada y el sinsentido caótica que inunda cada rincón del mundo. Cuando Kurtz abandonó el corazón de la racionalidad para vivir en el corazón de las tinieblas también renunció a su carácter de ser humano cuerdo y razonable, se sumergió de tal modo que es un sinsentido a conocer en sí mismo.

Sólo bajo éste prisma se puede entender las últimas palabras que un tan moribundo que delirante Kurtz le diría a Marlow entre gritos, ¡El horror!¡El horror!. Lo único que queda cuando el hombre se sumerge en la locura absoluta, en el sinsentido profundo o en el corazón de las tinieblas, es el constante bombeo de una irracionalidad que sin embargo se nos muestra patente de forma constante que se pega a nosotros impidiéndonos pensar de forma adecuada. Pero ocurre lo mismo si nos regimos por la racionalidad absoluta, la lógica total o el corazón de la racionalidad, pues allí es donde comienza la inmovilidad absoluta de toda existencia para meterse en el frío cálculo de la búsqueda de una realidad absoluta e inamovible. Ambos extremos son los que nos presentan la novela, dos polos que se caracterizan en un Kurtz que está delirante por la imposibilidad de aceptar el horror del cambio constante (el corazón de las tinieblas) y la imposibilidad de no aceptar el maximizar la conquista del marfil (el corazón de la racionalidad). Y mientras, lo único que puede hacer el buen Marlow, es hacer de su historia la mezcla entre luz y tinieblas que sólo acontece en las buenas historias.