Si existe un trabajo ingrato ese es el de titiritero. En ningún caso se puede dejar ver, enseñarnos como maneja hilos, pues desde el mismo momento que podemos apreciar que los títeres no tienen voluntad autónoma, que necesitan de algún otro para tener vida, el hechizo de la ficción se rompe devolviéndonos de la forma más brutal posible a la realidad: a través del desencanto. Bien es cierto que ninguna persona adulta cree que los títeres tengan vida propia, ni siquiera lo creen la mayor parte de los niños —concedamos, por tanto, la duda razonable: la imaginación infantil todo lo puede — , pero cuando vemos teatro de títeres nos gusta obviar que, detrás del espectáculo, todo se resume en el titiritero tirando de las cuerdas con maestría.

En Instrumental no estamos ante un hombre teatralizando su propia vida, desnudándose para nosotros en el acto de enseñarnos sus cicatrices con los focos acompañando movimientos sutiles que muestran la sinceridad que sólo la actuación, cierto grado de falsedad, pueden reproducir como reales. No estamos hablando de literatura, no al menos de literatura como el gesto inconcebible de representar la verdad a través de la ficción. James Rhodes nos demuestra que es un buen pianista —nunca fue al conservatorio y se pasó diez años sin tocar, pero logró hacerse concertista de talla mundial hacia finales de sus veinte — , pero entre líneas nos deja ver también otra cosa: es un buen cuenta cuentos. En ese sentido, escribir se parece al hecho de interpretar música: encuentra los flujos naturales de la historia, acelera o frena según convenga, entra en detalles o los sobrevuela según quiera enfatizar uno u otro aspecto de la composición; en suma, interpreta su vida como si fuera una sinfonía compuesta por algún otro. O un popurrí que sólo cobra sentido al hilarlo en su propia interpretación.

Eso le hace un buen narrador. Tiene la capacidad necesaria para evocar sentimientos, emociones, pensamientos, pero el problema es que eso sólo es una parte de ser escritor: además de narrador hay que ser filósofo y poeta. Filósofo, porque es necesario ver más allá de lo evidente, acercarse hacia lo impensado, sin por ello pretender dar respuestas, algo que no logra Rhodes al caer en la forma más banal de autoayuda hacia el final del libro; poeta, porque es necesario imprimir ritmo, belleza, ese je ne sais quoi que hace que todo tenga cierta personalidad única, lo cual consigue sólo a medias en tanto rebosa estilo propio, haciendo que forma y fondo vayan juntos en el uso de un lenguaje coloquial puntuado de cierta alternancia rítmica entre frases largas y cortas, resaltando su contundencia en la forma de expresarse, pero forzando la poeticidad del lenguaje con demasiada asiduidad como para que pueda terminar de cuajar en el texto.

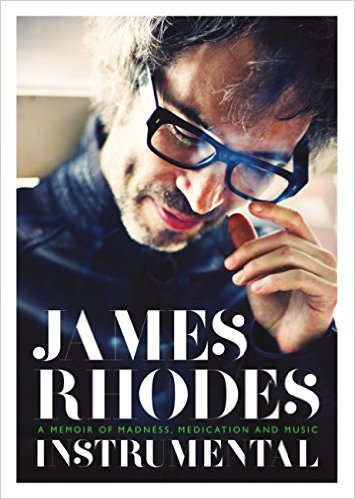

Antes de continuar, hagamos un breve inciso. Instrumental es la autobiografía de James Rhodes, un pianista que sufrió abusos sexuales durante gran parte de su infancia, que ha sufrido las consecuencias que cabía esperar: su forma de relacionarse con su entorno, también consigo mismo, ha quedado deteriorada de forma irrevocable. Ahora, continuemos.

Tal vez Rhodes no sea Marcel Proust revivido, pero tampoco lo necesita. Y no sólo por el juego que da su biografía. Él juega en la liga de los interpretes, no de los creadores. El problema es cuando nos damos cuenta de que, en tanto narrador, comete el peor crimen posible: permitir que se le vean las costuras. El lector medio se verá impelido por su carisma, su self-blaming, su sutil forma de decir lo horrible que fue su violación sin describirla en ningún momento —dejando que la imaginación del lector haga el resto, pues cada cual imaginará los detalles más truculentos que su cabeza, o su corazón, puedan soportar — ; quien se maneje dentro de ciertas coordenadas, será capaz de ver con facilidad para qué lo hace: fuerza la empatía que sentimos por él. Algo que hace todo escritor, publicista o artista del mundo, pero unos con más sutilidad que otros.

Rhodes es un buen titiritero que no esconde los hilos. Si es bueno es porque logra emocionarnos, transmitirnos una historia, pero si no es excepcional es porque no dejamos de ver cómo nos conduce por dónde quiere, cómo está consiguiendo influir en nosotros para que pensemos lo que él quiere; sea porque nosotros también hacemos bailar títeres o porque no se sale del ABC de la narratividad, eso nos hace disfrutar del espectáculo si no menos, al menos sí de un modo menos vivido. Nunca de forma tan profunda como si fuera un auténtico golpe de genio.

Como ya hemos dicho, tampoco necesita ese genio. Al menos no esa clase que sólo podría adquirir con mucho trabajo diario, escribiendo hasta sangrar, porque es a la literatura lo que el pop a la música clásica: algo carente de la delicadeza y sutilidad del arte más elevado, pero con un sentido del ritmo pulido hasta el punto de hacer imposible no sentirse interpelado. Y para eso también hace falta tener cierta cantidad de talento.