Al escribir siempre llega un momento en que la necesidad de borrar es mayor que la de seguir escribiendo. En ese sentido, el escritor no deja de ser como cualquier otro individuo, un ser humano atado no tanto al devenir de los acontecimientos objetivos de lo real como al mucho más flexible relato que formula la memoria a partir de ellos; no es un registro absoluto, un ordenador o un disco duro, sino un campo volátil donde todo puede ser, al menos parcialmente, reescrito. Eso es así dado que existen aspectos de nuestra existencia que, de tenerlos demasiado presentes, o bien hacen bulto o bien nos hacen sufrir de un modo no-constructivo, haciendo conveniente que nuestra memoria sea lo más flexible posible. En ese sentido, no debería extrañarnos que la literatura, al igual que la escritura, asuma las formas propias de la memoria: algo etéreo, no del todo confiable, lo suficientemente dúctil como para asumir diferentes formas según le convenga y, en la medida de lo posible, no tan orgullosa como para ser incapaz de hacer desaparecer un párrafo innecesario sólo porque esté escrito con un gusto exquisito.

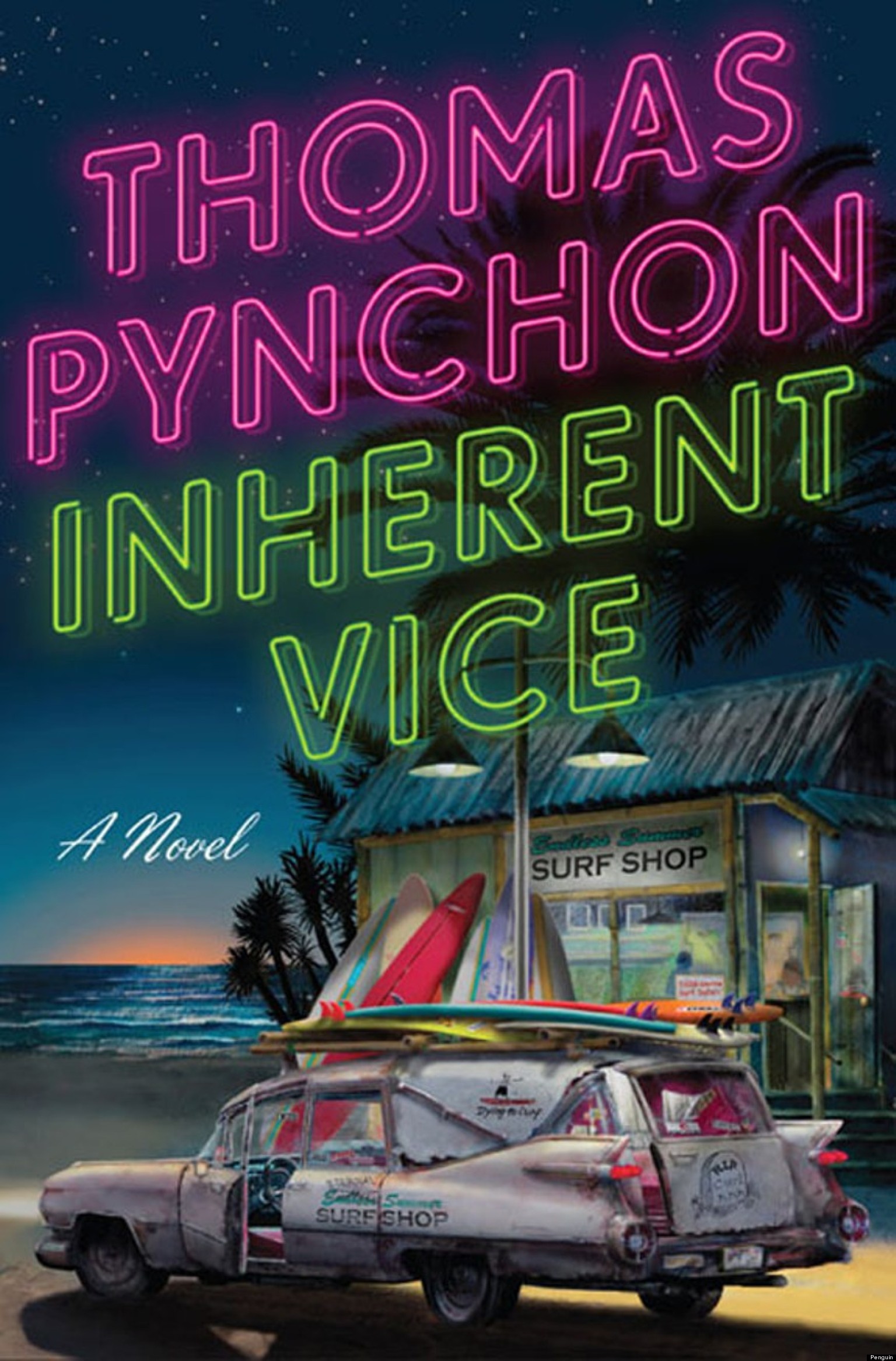

De párrafos escritos con un gusto exquisito está lleno Vicio propio —horrible traducción de inherent vice, termino jurídico conocido en español como «vicio redhibitorio» o «vicio oculto», que se usa para definir posibles defectos que pueda tener un objeto de compraventa que no son reconocibles en un examen — . En esta novela el escritor, Thomas Pynchon, vuelve sobre su ubicación predilecta, Los Ángeles circa 1970, con toda la temática asociada que podemos imaginar: hippies, drogas, surf, rock&roll y Charles Manson. Por una vez, ausencia casi absoluta del cine. Todo ello poniendo en el centro de la acción al detective fumeta, que no drogadicto, Doc Sportello, quien se ve envuelto en una conspiración a causa de la repentina aparición de una ex-novia de la cual sigue colgado.

Llama la atención que la novela sea más lineal de lo normal, casi una novela negra al uso, ya no sólo porque es algo poco propio del autor, sino también por el elemento regidor de la misma: la marihuana. Eso explica que la narración se pierda a menudo en un maremagnum caótico que trasciende la paranoia clínica, cuyo estilo quedaría perfectamente condensado en la prosa de Philip K. Dick, o la paranoia inducida por drogas, que es más autoconsciente de su condición que lo que nos muestra el propio Pynchon, haciendo al conjunto mucho más difícil, abrupto e ininteligible de lo que cabría esperar. Principalmente, porque la narrativa está, per sé, fumada: simplemente, Sportello, al igual que el narrador, no tiene demasiado claro que está ocurriendo.

En la conspiración generalmente existe algo más grande que la suma de sus partes, algo que es imposible de desentrañar, mientras que aquí se articula, por contraposición, un misterio: si bien se intuye una conspiración de fondo, especialmente al final de la novela —con ARPANET y el control gubernamental, conectando Vicio propio con Al límite, la última novela de Pynchon — , no existe ningún efecto real sobre el protagonista. Todo ocurre in medias res. Como si Sportello fuera protagonista de una novela negra en la cual fuera incapaz de no llegar siempre veinte páginas tarde. Esa es la diferencia con respecto de sus obras anteriores: donde en V realmente existen conspiraciones cerradas, que nos sobrepasan, que van más allá de lo posible o lo imaginable, pero que en último término están ahí todas las piezas, pero nosotros no somos lo suficientemente inteligentes o no lo hemos dedicado el tiempo suficiente como para saber verlo, en Vicio propio eso no ocurre. Sólo tenemos la sensación de estar llegando tarde, de tropezar con los problemas que nos van saltando.

No tenemos piezas por encajar, porque todo encaja de principio a fin. Aunque sea a destiempo. El auténtico peso narrativo no cae sobre la investigación, sobre el desvelamiento de los titiriteros que controlan el mundo, sino sobre la relación de Doc Sportello con su némesis, el personaje que más páginas ocupa después del propio protagonista, el agente de policía y actor ocasional Bigfoot Bjornsen. Cimentando su relación primero en la enemistad, después en la cercanía y, sólo al final, en el entendimiento tácito y la tradición mediada por la manipulación a la cual se ven sometidos mutuamente, toda la novela acaba dando vueltas sobre su relación, su tira y afloja, el único conflicto que evoluciona, cambia o se resuelve por la intervención activa de Sportello.

Sólo cuando esos dos se quedan solos, cuando comprobamos que todo ha sido un vals entre ambos del que sólo uno de ellos ha sido consciente en todo momento, la novela cobra sentido. Pero para entonces ya se ha desviado tantas veces que no queda un mundo dominado por la conspiración, sino un escenario demasiado detallado como para que el lector medio no se haya distraído constantemente de la acción principal. Abjuremos o no del «que le jodan al lector medio», es evidente que puede considerarse un problema. Es sólo que los personajes secundarios se han venido arriba, chupando plano, invadiendo la pantalla, ocultando el conflicto principal de la historia (Bigfoot persiguiendo a Sportello como sospechoso de un asesinato que no ha cometido) que se da a partir de un incidente incitador (acabar desmayado en la escena del crimen) que desencadena que el protagonista tenga que enfrentarse contra la más lamentable de las realidades: lo que separa al detective hippie del policía psicópata no es la placa o la ética profesional, sino llegar veinte páginas antes al escenario. No llegar a tiempo a la trama, sino al hecho de permitirla.