Toda existencia se nos antoja enfermedad en nuestras cabezas. Aunque habrá quien quiera creer existencia y enfermedad como sinónimos, en tanto en ambos casos se padecen, entre ellos existe una similitud simbólica que hacen que jamás lleguen a solaparse; la enfermedad parasita la existencia más que definirla, por ello se nos antojan equivalentes en tanto su comportamiento lo parece: nadie pide existir, aunque es inevitable hacerlo en tanto arrojados al mundo; se vive como se puede, no así como se quiere. La enfermedad es algo que se carga, que define nuestra existencia y nos obliga a adaptar nuestras expectativas. La enfermedad existe, por necesidad, a partir de la existencia; podría darse la existencia sin enfermedad, una forma de vida hipotética donde sólo es posible la paz perpetua sin autoengaño ni sufrimiento, aunque no podría darse enfermedad sin existencia, un perpetuo estado de desorden sin posibilidad de cambio ni mundo. Enfermamos porque existimos, pero existimos sin saber porqué: cada cual debe descubrirlo en su existencia, o intuirlo de la enfermedad a curar.

De querer encontrar una lógica subyacente tras la obra de George A. Romero esta debería ser la reinterpretación de las figuras míticas del terror. Buscando siempre un giro de tuerca, añadir una dimensión contemporánea a figuras que aquejan artritis interpretativa por la edad cada vez que se intentan rescatar, consigue hacer un análisis profundo de la psicología de su tiempo a través de sus monstruos que son los nuestros. Martin no es una excepción, incluso cuando tiene más de deconstrucción. Su (re)interpretación del mito vampírico, a través de la figura del joven (al menos de aspecto) Martin, discurre entre dos rutas sin nunca aclarar cuál de las dos se ha elegido: no sabemos nunca si es un enfermo mental o un vampiro. Juega con la ambigüedad y viola presunciones básicas del vampirismo, además de recontextualizar su significación erótica en el proceso.

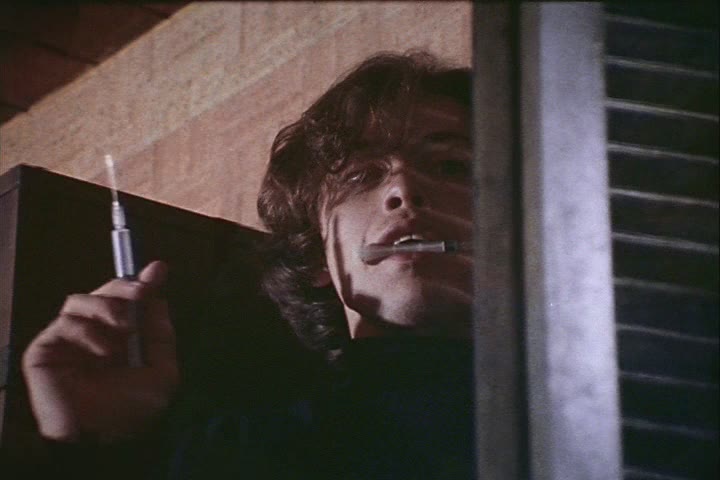

No siente interés alguno por el sexo —ni muerde a sus víctimas, eliminando todo componente erótico en el proceso — , sino que sus actos se circunscriben dentro de la pura subsistencia personal. Es una necesidad fisiológica, no un acto de placer. Su vampirismo es clínico, aséptico; podría llenar botellas de sangre y guardarlas en la nevera, que nunca llegáramos a verlo canibalizando a ninguna de sus víctimas y, en el proceso, seguir siendo un vampiro. O un enfermo mental.

Si es una u otra cosa al final no tiene la más mínima importancia, porque sus actos definen su existencia. En tanto bebe sangre de otras personas y se presenta a sí mismo como vampiro, con una leyenda familiar como aval para quien no lo crea, él es un vampiro; su existencia se define a través del vampirismo, aferrándose a su condición clínica incurable —y, con ello, justificando la ausencia de las clásicas debilidades de su especie: la magia no existe, lo suyo es una enfermedad y su familia una panda de supersticiosos— y llevándole hasta un final trágico, coherente con el relato que se encarga de martillar una y otra vez sobre todo aquel que le quiera escuchar. Es un vampiro, porque actúa como tal. Incluso si tiene razón y es un enfermo, aunque lo fuera mental, nada cambiaría su condición en tanto seguiría siendo coherente con el papel que se ha arrogado para sí: bebe sangre humana que extrae de víctimas aún con vida. La condición mítica puede ser falsa, pero su condición clínica lo convierte en un monstruo de pesadilla.

Está enfermo, incluso si su condición existencial no pasa por el vampirismo. El uso (y abuso) de imágenes en blanco y negro, pequeñas secuencias que nos permiten vislumbrar su percepción del mundo, nos contraponen su visión romántica, erotizada, del mito vampírico con respecto de la visión real, fílmica, que nosotros estamos presenciando; la extrañeza se obtiene al no permitir jamás que se quiebre el sentido ulterior de su enfermedad, adentrándonos en su cabeza como si nosotros mismos estuviéramos contagiados de lo que sea que tenga. La enfermedad es indistinguible de la existencia porque ésta debe supeditarse a los límites que establece como reales la enfermedad, haciendo que la propia película se nos antoje como enferma en sus elementos disfuncionales: la introducción de fragmentos en blanco y negro, la violación de las leyes vampíricas, el abrupto cierre que tiene una significación especial a pesar de ser un elemento clásico del género.

Martin es un foco de infección que se viraliza también en la mente del espectador. Éste pone en duda todo aquello que sabe del vampirismo o de la existencia, dudando, enconándose en posturas, sin saber hacia dónde dirigirse; la duda es indistinguible de la existencia, no existe una interpretación unívoca o un sentido ulterior absoluto: quiere saber, pero no puede. No existe resolución posible para la película, o para la existencia. Aceptar que la irresolución es su esencia, que la contradicción es la base de su lógica interna —que es vampiro y no lo es, que toda existencia es enfermedad y la existencia es anterior a toda enfermedad — , es la posición que nos obliga a alcanzar.

«La irresolución es la esencia de la existencia» —dijo la enfermedad muerta. Carece de sentido que busquemos verdades absolutas allá donde no las hay, allá donde la ambivalencia explicita más sobre nosotros que la univocidad de los sentidos; no toda existencia es enfermedad, pero toda enfermedad es creencia en la univocidad propia y ajena. Sólo en la duda se da la existencia sin enfermedad, sólo aceptando la irresolución podemos llegar a conocer el mundo.