Okinawa, Japón. Takashi es un joven que aprovecha sus vacaciones para hacer un viaje romántico con Kaori, su novia, la cual posee la sorprendente cualidad de un olfato particularmente desarrollado; si bien ésto no parece tener más importancia que el hecho de que el primero se irrite cuando la segunda no le deje besarla salvo que se lave los dientes previamente, las cosas se complicaran rápidamente, las cosas se complicarán de forma notoria cuando ella note alguna clase de olor desagradable que nadie más parece poder apreciar. Que dudemos de sus capacidades olfativas es natural: ni la conocemos ni un olfato tan sensible parece plausible ni su novio es capaz de encontrar olor desagradable alguno, es más sencillo considerar que ella ha sufrido alguna clase de pequeño problema sensitivo. A fin de cuentas, nosotros no podemos oler nada a través de las páginas. Cuando por fin se encuentren en la casa un pez con patas mecánicas, descubren que de él emana un espantoso olor a putrefacción: ella tenía razón. A partir de aquí, el horror.

Si existe un nombre que sobresale entre los demás en el manga de terror contemporáneo ese es el de Junji Ito. Aunque el género siempre ha conocido de grandes representantes en el medio, como Hideshi Hino o Kazuo Umezu —teniendo una clara herencia de éste último, a pesar de que sus estilos acabarían estando en las antípodas del otro — , Ito puede jactarse de haber desarrollado un estilo propio que no remite de forma particular a ningún otro autor del género. Su uso asfixiante del entintado, la linea y la viñeta hacen de sus obras un inquietante ejercicio narrativo capaz de aterrarnos incluso cuando no está ocurriendo nada. Su estilo preciosista, preciso hasta lo quirúrgico, le sirve para plasmar inconcebibles historias de pesadillas que se materializan con naturalidad ante nuestros ojos; su mayor mérito es haber parido un estilo tan denso, tan sencillo, que puede hacer verosímil cualquier clase de horror que sea capaz de concebir. Algo necesario dada la naturaleza excesiva de sus creaciones.

El terror es un estado del ser, no un estado mental o una situación determinada. Ito, que lo entiende a la perfección, sitúa siempre el centro de gravedad principal de la narración en el conflicto interno de los personajes consigo mismos, no con el entorno o el horror: lo importante no es sobrevivir, sino saber lo que ha ocurrido con las personas que son relevantes para ellos. La invasión de los peces ocurre en segundo plano, ya que en todo momento seguimos los pasos de Takashi intentando cuidar, de forma más o menos infructuosa, de Kaori. La invasión, sus razones, es algo totalmente secundario. El terror es un estado del ser porque nace del interior, del estado de terror existencial que nos obliga a poner en movimiento nuestras vidas.

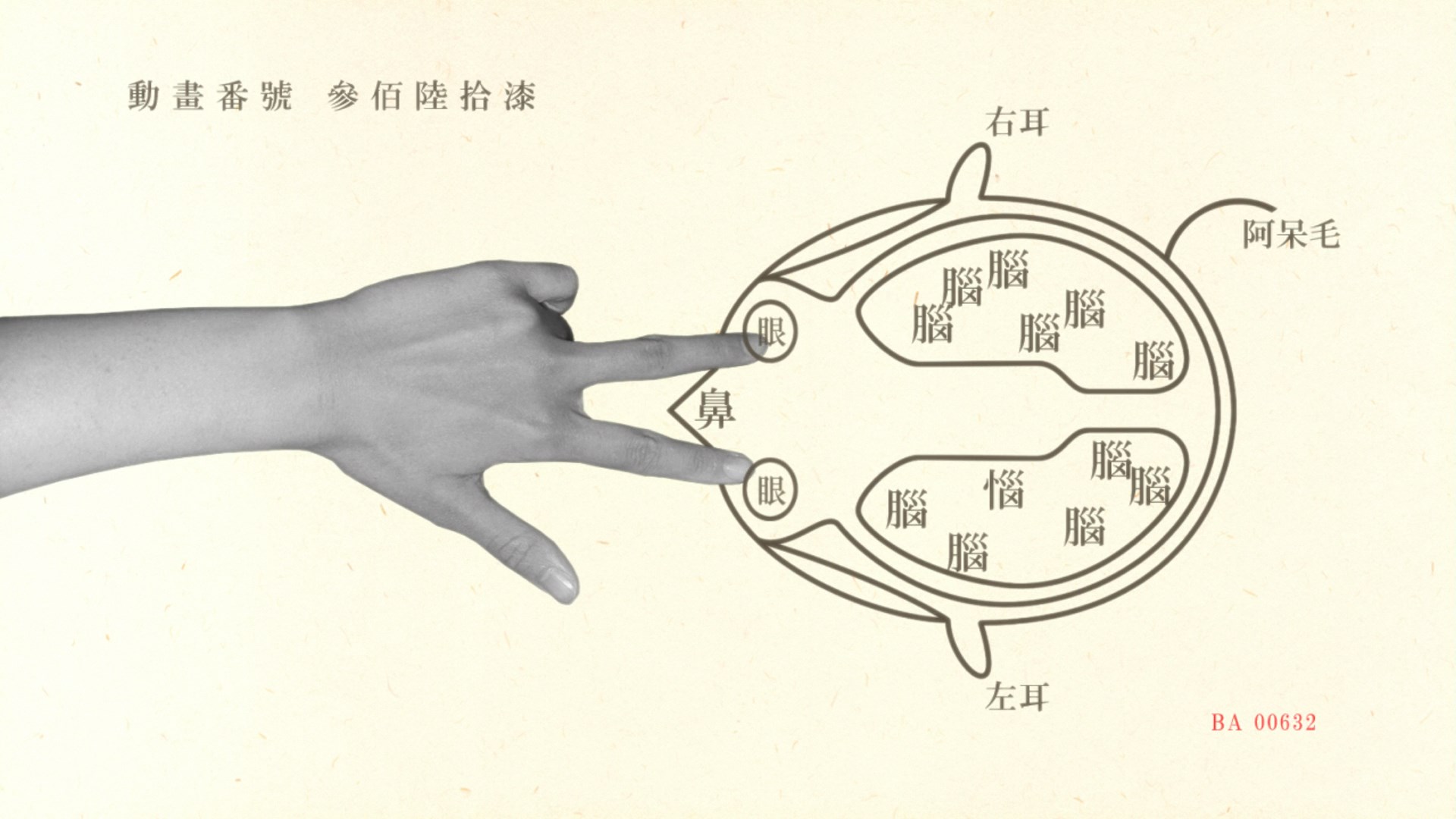

Ito no juega sólo desde su particular estilo, sino que también sabe impregnar de personalidad propia cada obra. Como ya hemos visto, en Gyo el olfato es el sentido predominante por encima de la vista, incluso cuando es imposible para nosotros oler lo que huelen los personajes. Representado de forma elegante a través de líneas suplementarias que enturbian el ambiente, todas las metáforas de la historia se van desarrollando a través de su relación con el olor. La hipersensibilidad de Saori le viene dada por una historia familiar traumática, del mismo modo que sus celos o su inseguridad son una extensión de esas mismas circunstancias: el mal olor simboliza la muerte, la decadencia de las cosas, que ella asocia con su pasado. Su fragilidad nace ante la no-aceptación de la decadencia, de sentirse como objeto de la corrupción de cuanto la rodea. Si Takashi se ve cuestionado de forma constante a través del olor, ya sea de forma directa (tanto el de su aliento como el hecho de no crear en que ella pueda oler algo raro) o indirecta (la transformación de los infectados en seres horrorosos repletos de gases malolientes), es porque ese olor, ese gas que moldea el mundo hacia su final —que son las circunstancias, los acontecimientos que nos marcan, el deterioro y muerte de todas las cosas, si queremos considerarlo una metáfora — , representa el mayor temor de Saori.

No es sólo la historia de una espantosa invasión de la inconsciencia humana volviendo para reunirse con nosotros en el infierno, también es la metáfora de lo que significa vivir con la persona que amamos cuando ella tiene profundas heridas sin curar. Incluso cuando resultan ser del todo irreparables. Lo interesante es cómo Ito logra articular ambos niveles al mismo tiempo, cómo logra hacerlas funcionar en conjunto sin subordinarlas entre sí. Como historia de terror donde todo lo que buscan sus personajes es sobrevivir, el manga tiene un in crescendo espectacular en el cual logra materializar algunas de las pesadillas más terribles que se hayan concebido jamás en cualquier medio artístico; como historia simbólica donde una pareja aprende a (re)conocerse en las heridas del otro, el manga aprovecha la decadencia física y psicológica de Kaori para dejar a Takashi en una situación de completa desesperación: ante sus demonios él no puede hacer nada para protegerla, salvo estar a su lado mientras la vida se le escapa lentamente. Sobrevive, aprende algo con ello, pero pierde todo aquello que le importaba en el proceso.

Gyo son dos historias que son una, porque sin el apocalipsis ctónico no se entiende la catarsis sentimental. El horror asfixiante, físico, existencial, nos arrastra dando tumbos a través de la mirada de un hombre que sólo es capaz de ver el mundo a través de los ojos de su amada: ninguno de los dos personajes es el protagonista, porque su relación es la que articula las dos partes de una historia que no están separadas. Las heridas de Saori con las heridas de Takashi. De ahí que su resolución sea dramática, radical y abierta, dejando sólo un atisbo de esperanza en lo sentimental, pero sin por ello dejar una puerta abierta a que se disipe el dolor, pues el deterioro es el estado natural de las cosas. Mientras tanto, el olor se perpetúa inexorable en el mundo.