Todo está bien. El incendió está controlado. El mundo sigue. No sabemos durante cuánto tiempo ni en qué circunstancias, pero no parece que todo se vaya a acabar mañana. En el horizonte hay cosas por las que levantarse por las mañanas. Y si bien la catástrofe continúa, hasta en tiempos de incendios hay sitio para un buen café (si eres el dibujo de un perro).

2018 ha sido un año fenómenos culturales dispersos. No ha habido ningún elemento claramente dominante, moviéndose todo entre nichos, donde los cataclismos eran tremendos, pero limitados a su entorno. Cosa que se deja entrever en las pocas repeticiones que podemos encontrar en esta lista. Algunos guiños, alguna tendencia que se repite de forma indiscutible, pero el grueso una diversidad que hacía ya bastantes años que no veíamos. Y eso siempre es motivo de alegría.

Por eso, mientras la habitación arde, todo está bien. Porque seguimos reuniéndonos, encontrando cosas de las que hablar y nunca llegando a un consenso claro. Porque la habitación está en llamas, pero todo está bien.

Andrés Abel

La dominación mundial de Ghost

El último fenómeno capaz de aunar la música popular de guitarrazos con la lírica y la estética de las tinieblas ha terminado de reventar este año, como cada uno de los recintos gigantes que ha visitado por todo el planeta. No nos merecemos la suerte de estar asistiendo en directo al nacimiento de unos nuevos KISS (o de un nuevo Alice Cooper, si rompemos el hechizo que disfraza de banda el proyecto personal de Tobias Forge), pero desde luego ellos (él) sí merecen este ascenso que han experimentado durante la gira de presentación de Prequelle: la puesta de largo del Cardenal Copia nos deja el que posiblemente sea el mejor single de 2018, y una de las colaboraciones musicales más espectaculares que ha alumbrado (triple empate con Night People de Deafheaven y Chelsea Wolfe y Dark All Day de Gunship, Tim Cappello e Indiana).

Alma y Elena versus la Operadora

Si el año pasado repartimos, aquí mismo, el premio a la mejor heroína de acción entre dos películas distintas, este lo entregamos a una sola… pero toca dividir entre TRES terminatrices. The Night Comes for Us, de Timo Tjahjanto, es un musical cuyos temas se interpretan con instrumentos de filo, una versión de Sharknado que reemplaza los tiburones por indonesios con cuchillos, y entre todas sus refriegas destaca la que enfrenta a tres iconos instantáneos: The Operator, el personaje de Julie Estelle (la no menos icónica Hammer Girl de The Raid 2), contra Elena y Alma (Hannah Al Rashid y Dian Sastrowardoyo), enigmáticamente presentadas como «los Lotos tercero y quinto». Ni idea de lo que significa eso, pero quién puede esperar a conocer a los demás.

Cualquier cosa que haya tocado Julie Bell

La firma de la pintora tejana se ha convertido este año en un sello de excelencia para las obras ajenas que ha hermoseado, habiendo aparecido en (al menos) dos de las ganadoras absolutas de 2018, a saber: el último disco de Andrew W.K., You’re Not Alone, euforizante colección de canciones (y, er, arengas motivacionales) de cuya portada se hizo cargo en colaboración con su maridísimo Boris Vallejo; y la película Mandy, de Panos Cosmatos, en la que el personaje titular interpretado por Andrea Riseborough es también una artista de lo fantástico cuyo trabajo se presenta a través de varias piezas de Julie. En concreto ese dibujo de Nicolas Cage con el tigre no es que sea de lo mejor del año: es que es de lo mejor de la vida.

Álvaro Arbonés

El romance con Netflix

Los hábitos cambian casi sin darnos cuenta. Hace menos de diez años la televisión aún era un fortín, con el streaming siendo prácticamente marginal y las descargas algo todavía puntual, y ahora no podemos concebir la idea de encender la televisión. No cuando Netflix nos ha dado este año Devilman: crybaby, Hi Score Girl, Baki, El apostol y Aniquilación. Todo eso sin contar todas las cosas de su catálogo que no son propias, en muchos casos, no son nuevas, pero serían inaccesibles, legalmente, de ningún otro modo. Y es que los hábitos cambian casi sin darnos cuenta porque es fácil acostumbrarse a lo más cómodo. Porque, a fin de cuentas, ¿cómo no íbamos a preferir producciones ya preparadas para que las veamos cuando y nosotros queramos a tener que depender de canales, horarios y torrents?

El final de una era (de ghouls)

Todo final es triste. Se acaban las historias, los personajes, la poética. Y si bien todo que existió seguirá existiendo mientras alguien lo recuerde, un fanfic rara vez consigue captar la misma fuerza que tenía la obra original. Por eso la tristeza del final de Tokyo Ghoul :re, que en sus últimos treinta capítulos abrazó una introspección prácticamente absoluta, parece eterna. Hemos vivido tantas cosas con Ken Kaneki, con los ghouls, con los humanos, que es imposible no querer saber qué es de ellos. Cómo les va la vida. Pero eso no sería justo. Porque la historia ha concluido y no se merecen seguir sufriendo. A fin de cuentas, un final, por triste que sea, también es un cierre y la posibilidad de algo nuevo. Que es exactamente lo que esperamos de Sui Ishida: descubrir de lo que es capaz después de escribir uno de los grandes mangas del presente.

Ni si o i sin

A veces para llegar en el momento exacto hay que llegar tarde. Y eso no se aplica tanto a Nisioisin como al hecho de cuándo he llegado a él. En 2018 he visto Bakemonogatari, leído los dos primeros volúmenes de Zaregoto, Jūni Taisen y la adaptación al manga de Okitegami Kyouko no Bibouroku. Lo peor, me ha parecido notable, potencialmente sobresaliente. Lo mejor, una obra maestra. Ahora, hace unos días, se publicó en España el primer volumen de la adaptación al manga de Bakemonogatari. Y aunque llego tarde, no llego tan tarde. Porque llegar a Nisioisin ha sido lo mejor que me ha pasado este año: ningún otro autor contemporáneo tiene tanta fuerza e inteligencia como este hombre que siempre parece escribirle al engaño que siempre se ve un segundo más tarde de lo que nos conviene.

Café 1982

88rising

Este párrafo en realidad iba a tratar sobre George (Joji) Miller, ya que este año ha sacado dos de las canciones que más me han llegado. Pero sería injusto no aceptar por qué ha conseguido hacer el cambio de Filthy Frank a Joji. 88rising (88⬆) ha conseguido mi admiración por hacer una apuesta por la representación. Vieron lo poco conocido que era el hip-hop oriental en occidente y decidieron que ese fuese el centro de la compañía: que en Estados Unidos el público supiera asociar un artista a Corea, Indonesia, China, Japón… Y aunque los admire, no voy a negar que era una apuesta segura. Con Rich Brian, Joji, Higher Brothers y otros era imposible no llamar la atención de todo aquel que buscara algo distinto en el hip-hop, amb diners torrons. Pero lo que no me esperaba es que en tan poco tiempo consiguieran hacer una gira de casi un festival por día durante un mes sin perder esos mismos principios. Poniendo en EEUU a KOHH y Keith Ape arriba del todo del cartel, que es donde se merecen estar.

Epic Games Store

Todos sabíamos ya que Steam para el desarrollador es una puta mierda y a la vez la única opción viable. Pero los caminos del capitalismo son inescrutables y Epic decidió lanzar su propia plataforma usando como competencia, atención, tratar bien a quien hace los juegos. No sabemos todavía si este movimiento es un éxito y nos salva por fin de Steam. Pero lo que yo sé, es que tanto su éxito como su fracaso será lo que dictará el futuro y el bienestar de los desarrolladores.

Comicsgate

Tal vez sea irónico destacar un evento de este año por su poca relevancia actualmente. Pero creo que es importante destacarlo y compararlo con su hermano Gamergate. En 2017 se inició una campaña de acoso y lloriqueo por la creciente diversidad en los artistas encargados de la creación de cómics detonada razones que me da vergüenza escribir; pero al contrario que con el hermano tonto de las artes, los videojuegos, fueron muchos los guionistas, dibujantes, etc, que decidieron levantar la voz para dejar claro que rechazaban el movimiento. Sin medias tintas, tabús ni vergüenza: si apoyas Comicsgate, no eres bienvenido. No quiero ser iluso y fingir que el acoso a artistas del nivel de Noelle Stevenson y, como siempre, cualquier minoría que hable un poco más alto de lo que les gusta va a parar. Pero después de vivir muy de cerca el Gamergate, casi desde dentro, y ser testigo de cómo se apartaba e ignoraba a aquellos (aquellas) que eran objetivo de acosos y amenazas, sólo podía admirar todavía más a grandes artistas como Kelly Thompson, Jeff Lemire y muchísima más gente que decidió decir «No os preocupéis, estamos con vosotras».

Eva Cid

Sharp Objects, de Marti Noxon (HBO)

Ser mujer duele. Me vino esta frase a la cabeza poco después de empezar la fantástica adaptación que HBO ha realizado de la novela de homónima de Gillian Flynn, y ya no me la pude sacar de ahí. Porque es cierto que ser mujer duele, y porque Heridas Abiertas (su título en castellano) dibuja una cartografía muy detallada de las distintas fuentes del sufrimiento femenino y de las retorcidas formas que adopta para dejar sus huellas, más o menos profundas y a veces mortales, en nuestros cuerpos y en nuestras vidas. La historia, una manzana envenenada protagonizada por una espectacular Amy Adams, se centra en el extraño asesinato de dos niñas en una pequeña localidad del estado de Missouri, y se va desenredando a lo largo de ocho episodios cocinados a fuego lento, con un ritmo pausado, parsimonioso y asfixiante, que te agarra del cuello para ir asestándote, con una delicadeza perversa, un golpe tras otro hasta el K.O técnico del final.

Mi experiencia lesbiana con la soledad, de Kabi Nagata (Fandogamia)

La historia de Kabi Nagata es una historia difícil de digerir. No es un espectáculo cómodo ni agradable asomarse, sin filtros ni adornos, a los recodos más íntimos y vulnerables de una persona. Precisamente por ello Mi experiencia lesbiana con la soledad es una obra tan impactante. Nagata ha pasado los diez años posteriores a su graduación sufriendo cada día de su vida en una lucha consigo misma para encontrar su lugar en el mundo. Basada en la experiencia personal de la autora, la obra narra cómo intentó librarse de ese sufrimiento, llevándose a sí misma al límite, al decidir acostarse con una escort lesbiana. La honestidad, el coraje, pero también la ternura y el sentido del humor con el que la autora se abre y nos cuenta su experiencia configuran una de las lecturas más estimulantes y emotivas de este año.

Red Dead Redemption 2, de Rockstar Games

La secuela de uno de los títulos más laureados del gigante Rockstar aparecía en todas las quinielas de los mejores juegos del año antes incluso de su lanzamiento. Con unos valores de producción astronómicos y una puesta en escena a la altura de las circunstancias, Red Dead Redemption 2 ha terminado por destaparse como uno de los mejores juegos de los últimos años por motivos algo diferentes de lo que sugiere el espectacular despliegue técnico que lo acompaña. La de Arthur Morgan, uno de los personajes mejor escritos de la historia reciente del medio, es una historia íntima de (auto)descubrimiento en el contexto de una pequeña comunidad desarraigada en una época de profundos cambios sociales. Red Dead Redemption 2 es el juego del año porque consigue brillar en las distancias cortas pese a la cegadora estela de su universo a gran escala. Porque se ha tomado la molestia de desplegar una red de mecánicas, pequeñitas y sutiles, que cristalizan en todo un sistema de juego consagrado a los cuidados, a las relaciones protectoras y a la esfera de lo íntimo, todo ello con una capacidad extraordinaria para modificar la psicología del jugador; la manera en que nos relacionamos con un determinado mundo interactivo y el tipo de diálogo que establecemos con todos sus elementos. El último trabajo de la compañía de los hermanos Houser es un espectáculo técnico y visual, un notable juego de acción, y uno de los sandbox más bellos y complejos jamás creados, pero donde destaca verdaderamente es en plano narrativo, en todo ese entramado de mecánicas y sutilezas jugables que nos conectan con su mundo de una forma íntima y sorprendente.

Anabel Colazo

La verdad es que me flipan los sucesos paranormales. Esto no es nuevo para nadie, y he dejado que poco a poco la alta extrañeza determine la mayoría de las cosas que hago o digo. Supongo que, del mismo modo en que pienso que la ficción nos acerca de maneras únicas a problemáticas reales, lo paranormal nos ayuda a entender mejor ciertos aspectos de nosotros y lo que nos rodea que nos asusta admitir que nos preocupan. No seré yo la única que piense así, puesto que me he encontrado con que los videojuegos que más disfruto son en cierto modo cuentos de fantasmas: Gone Home, Oxenfree, Firewatch, The Beginner’s Guide, Life is Strange y, sobretodo, Night in the Woods. Todos estos juegos se construyen sobre la base de una atmósfera de extrañeza que te hace prepararte para el susto, el fantasma, un visitante de otro planeta… para demostrarte que la realidad que te está contando es lo que más miedo da. La pérdida de una amistad, admitir lo mala persona que eres, tu falta de talento, aceptar el sino de las cosas. Aceptar la muerte.

Jugar a Night in the Woods por su estreno en Switch ha sido la experiencia jugable que más he disfrutado en mucho tiempo. Es un juego con el que es muy fácil de empatizar: estoy en el mismo rango de edad que los personajes que cuentan la historia y son animalitos de lo más majo. Pero lo realmente atractivo es que dejan muy claro que la protagonista, esa gatita que acaba de abandonar la universidad, no es un personaje construído para que te reflejes en ella. No es Link: Mae es quien es, y tu gameplay se verá marcado por su personalidad.

Ella te conducirá a través de la historia de su vuelta al pueblo, Possum Springs, y el reencuentro con sus amigos. Todos los personajes representan dimensiones muy reales de la situación en esos pueblos en recesión, que antaño fueron un foco de trabajo y hoy día los habitantes sobreviven como pueden mientras los negocios cierran poco a poco y la gente sueña con un pasado que ahora recuerdan como próspero, sin aceptar que nunca tuvieron una buena vida allí y que siempre fue una cuestión de sobrevivir. Sin aceptar el cambio. Mientras, una historia de fantasmas que mezcla las propias taras de Mae con la historia del pueblo se construye a medida que avanza la trama, y acabará por ser una fuerte critica social a esos horribles fantasmas el pasado que, por desgracia, son más que reales hoy día.

Un aspecto de la narrativa de Night in the Woods que me sorprendió un montón es la manera en la que gestiona los diálogos de los personajes. Dado que no hay voces en el juego hay que leer bastante, y estos textos se muestran como bocadillos flotantes que enseñan lo que dicen o piensan los personajes. Son textos que funcionan muy bien por separado, y Scott Benson (uno de los tres pilares del juego) afirma que twittear mucho ha marcado el estilo de estos textos. Estilísticamente pienso que el resultado es brillante. Sin embargo, en ningún momento pretende caer en referenciar aspectos de Twitter en sí, de hecho en un par de entrevistas habla de como han evitado activamente hacer referencias culturales y resulta refrescante y una valiosa lección sobre construcción de mundos:

“A really clumsy overt reference in a work of fiction can throw me right out of it. And it’s just more fun and more interesting to create cultural touchstones that originate from and exist within the world you’re creating.”

Night in the Woods entra por los ojos. Las animaciones están muy bien hechas, y los diseños de los personajes son bastante buenos. El realismo en este tipo de historias es algo que casi en todas las ocasiones acaba por ser algo que me disgusta, puesto que la pretensión es imitar un mundo real en el que vivimos y que en realidad no nos gusta demasiado. Pero es que además esta simulación suele estar muy mal gestionada: películas, series y videojuegos que se esfuerzan por mostrar en pantalla la mayor cantidad de información posible cuando en realidad se trata de hacer la que la experiencia sea disfrutable. Me gusta lo cartoon, me gustan los dibujos sencillos porque ocurre que la información que te quieren mostrar es fácil de entender y hace que el producto cultural sea infinitamente más disfrutable.

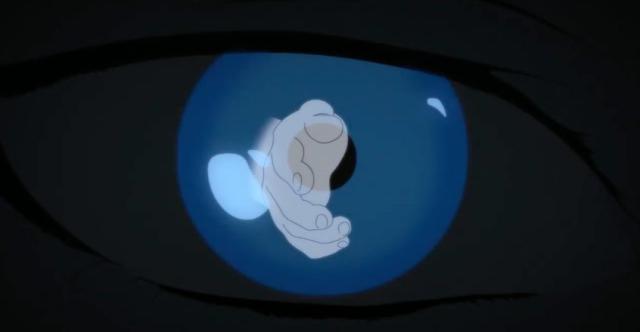

Supongo que por esta razón Hora de Aventuras es lo que es. A lo largo de estos 8 años la serie ha cambiado mucho pero ha mantenido la esencia de cómo lo simple suele ser lo más complejo. Lo bien que funcionan las cosas con pocos elementos en esta serie es abrumador, no se me ocurre que pueda existir nada que cuente mejor tramas como, por ejemplo, «Jake es un ladrillo, ocurren cosas». He seguido Hora de Aventuras a lo largo de estos 8 años, y por encima de todo lo que podría decir me quedo con una cosa: a pesar de comenzar como una serie de Pendleton Ward, terminó siendo una serie de todos los artistas que trabajaron en ella. Pendleton se hizo a un lado y dejó que todo el mundo aportara de lo suyo. Creo que este gesto ha hecho de la serie algo increíble y el resultado es lo que vimos este verano, una cosa preciosa. Cómo me gusta cuando las cosas terminan.

Y me encantaría terminar esta chapa ya, pero las cosas a veces no funcionan como uno espera. Llevo 4 veranos trabajando de librera, y eso ha hecho que deteste un poco los libros como objeto (¡no los cómics!). Me compré un kindle al final del segundo verano, y con ello vino algo bueno: comencé a leer a Brandon Sanderson. No habría tocado ni con un palo sus libros de más de 1000 páginas en formato físico. Pero me leí tres libros suyos y me parecieron algo reguleros, hasta que reflexioné que tendría que comenzar por lo que todo el mundo recomendaba. ¿Me veía capaz de comenzar una saga de fantasía épica de 10 libros de los cuales solo habían salido dos? Probé a ver que pasaba, yo solo quería leer algo entretenido y fácil. La verdad es que los dos primeros volúmenes de El Archivo de las Tormentas son abrumadores: la construcción del mundo tiene muchas dimensiones haciendo que la cultura y la política sean muy complejos y profundos. Es un mundo orgánico, cambiante y muy emocionante. El pacto con el lector es imperturbable. Pero no me acababa de tragar su manera de escribir las relaciones humanas y como se relacionan los personajes entre ellos. Hasta el tercer volumen no supe ver lo que estaba ocurriendo de verdad con los protagonistas; leer Juramentada ha sido increíble: cómo Sanderson reconstruye el concepto de héroe en su literatura, cómo las personas se sienten cada vez más reales. Lo imperfecto que es todo el mundo. Como el bien y el mal ya no existen, solo gente con intereses. Vaya, igual que en la vida real.

Hace unos meses, mientras exploraba la habitación del protagonista en el primer capítulo de Life is Strange 2 me fijé en unos libros que tenía unos libros en su mesita de noche, una saga de fantasía que él seguía . El chaval comentó algo así como «me flipa que cuando estos libros terminen de publicarse yo tendré más de 20 años». Es una sensación increíble en la hacía años que no me recreaba, y me encanta volver a vivir esto con El Archivo de las Tormentas. Qué bien poder vivir la peor de las timelines.

Xabier Cortes

On Dark Horses, de Emma Ruth Rundle

Emma Ruth Rundle —a la que también podéis escuchar a la guitarra en Red Sparowes, en Marriages y unos cuantos proyectos más— ha aparecido en este 2018 que ya agoniza con una nueva genialidad de folk electrificado oscuro, delicado e íntimo. Un álbum que sigue explorando el camino que nos presentó en su anterior larga duración Marked by Death de hace un par de años, sí, pero que en esta ocasión es capaz de elevar ese ya característico sonido de Emma Ruth Rundle hasta la maldita estratosfera y más allá. Desde su folk íntimo construye su sonido en el que encontraremos guitarras propias del post rock —en Dead Set Eyes, por ejemplo— que refuerzan, más si cabe, esa atmósfera a medio camino entre la oscuridad más ominosa y la bruma en un amanecer invernal que se acerca. Un sonido único, una atmósfera íntima siempre sostenidos sobre una sólida base que nos puede traer a la mente los primeros trabajos de Chelsea Wolfe, por ejemplo. On Dark Horses resulta ser un ejercicio de equilibrios entre lo atmosférico y el ruido; el drone y la particular visión que tiene Emma Ruth Rundle del folk y por supuesto que debe encontrarse entre los artefactos culturales más destacables de este año.

Errementari, de Paul Urkijo

Adaptar y trasladar la vieja fábula ¿infantil? de Patxi Errementaria al cine sin perder su carácter de cuento popular. Hacerlo en euskera, más concretamente en el euskalki —dialecto del euskera— alavés ya (casi) extinto. Conseguir recrear la atmósfera brumosa y claustrofóbica de la Euskadi rural de mediados del XIX sin caer en tópicos y sin olvidar su cuota de crítica al poderoso. Crear una delicia visual que nos devuelve a nuestra tierna (o no) infancia y que nos hace disfrutar de la película con la inocencia de antaño. Lo que ha conseguido Paul Urkijo y su equipo en Errementari ha sido para ponerlo sin dudarlo entre los tres hechos culturales más destacables de este año. La devoción de Urkijo por la fantasía, la mitología y su inmenso respeto por el horror gótico de Guillermo Del Toro se ven perfectamente reflejadas aquí, porque Errementari es un cuento y como tal ha de disfrutarse: no es perfecto, por momentos resulta confuso e incluso parece que el guión se atasca, pero todo cobra sentido con un final apoteósico —a la altura de su prólogo animado— que se quita de complejos y nos hace disfrutar como lo hacíamos cuando éramos txikis. Milesker, Paul.

Our Raw Hearts, de YOB

Después de cuatro años de silencio y con problemas de salud que casi se llevan por delante a Mike Scheidt, YOB han regresado en este 2018 con Our Raw Heart en el que su característico doom espero se ve envuelto por un carácter más agresivo —pero muy alejado de ese teenage angst mal gestionado que tanto pulula por los parajes metaleros— y a la vez más íntimo, marcado, sin duda, por esa terrible experiencia sufrida por el bueno de Mike. No tardaron en aparecer voces que criticaban el contexto en el que se creó el disco y nos instaban a valorarlo sin tener en cuenta el miedo, la fatiga y el dolor que sin duda encontramos en este álbum, como si se pudiera pulsar el botón de apagado de las emociones tras una experiencia cercana a la muerte como la sufrida por el líder de este trío de Oregón. Our Raw Hearts es una colección de canciones que van desde lo atmosférico hasta lo abrasivo, pasando por la contundencia propia de las cadencias metálicos a las que tan bien nos tienen acostumbrados, en un juego de malabares resuelto con de forma brillante por YOB en el que su doom sucio y pegajoso se nos presenta oscuro y denso como tirarnos de cabeza en una piscina de brea, pero incluso ahí nos encontraremos con momentos luminosos. Casi nada.

Jaime Delgado

Tiempo de lectura (a ritmo lento y con bis al texto) — 9:48

El año pasado englobaba una serie de productos culturales bajo el abrigo de la comprensión/empatía/compasión, y apostaba por cómo la necesidad de ver luz en tiempos de percepción tenebrosa había hecho converger la aparición de este tipo de artefactos. El año pasado se publicó Lincoln en el Bardo, la primera novela de George Saunders (a quien en la Wikipedia se le sigue definiendo como «un escritor estadounidense de relatos cortos»), pero no ha sido hasta la traducción (Javier Calvo) publicada por Seix Barral este año que lo he leído, en una de esas decisiones aleatorias que se toman entre lanzarse a por el original o esperar a la traducción primero. En Lincoln en el Bardo hay «gente» que se mete literalmente dentro de otras personas, pensando lo que ellos piensan, sintiendo lo que ellos sienten. Pero esto no prueba mi teoría. Por seguir haciendo trampa, también este año ha publicado Pálido Fuego la traducción (Jose Luis Amores) de El Atlas, una novela/sucesión de relatos/extensa descripción de ficción/no-ficción de William T. Vollmann, cuyo original es de 1996. Como es habitual en Vollmann (quien debería aparecer en esta lista todos los años, y seguramente lo merecería igualmente este por No inmediate Danger, una visión a propósito de la generación de energía y el cambio climático que no busca culpables ni apunta dedos, sino que, en la tradición de la conciencia histórica japonesa, parte de la formación espontánea de este acontecimiento que ya es, el cambio climático, y más concretamente del desastre de Fukushima, para escuchar, comprender y hablar de consecuencias e ideologías. Las causas e individuos no son relevantes, pues eso es pasado, y del pasado histórico a Vollmann sólo le interesa cómo aprender de cara al futuro), El Atlas es una extenuante descripción de todo lo que puede ser observado, donde existen personajes, tramas, conflictos, giros y clímax, pero no importan tanto e incluso se emborronan y diluyen entre sí a favor de la contemplación de un único mundo e individuo. Todos y el mismo, sujeto a un orden universal humanista (que no necesariamente humanitario). Lo que tienen en común las dos novelas de los dos mejores escritores angloparlantes vivos (quizá por eso), además de una enorme precisión tan aparentemente opuesta (uno haciendo que cada frase sea cuanto más simple y certera mejor, minándonos bajo la piel; el otro arrollando por acumulación cercana al barroquismo, no exenta de sutilezas en los márgenes que terminan el trabajo; ninguno al que sea necesario quitarle una coma), es la capacidad para entender que para entender, para aproximarse a lo desconocido, la mejor herramienta de observación es el egocentrismo, situarnos en el medio del mundo (más grande o más pequeño) a analizar y simplemente mirar armados de dudas y revisión constante (ante lo/s otro/s y ante uno mismo), sobre lo que percibimos. Sólo así, con una vulnerabilidad honesta que no busca juzgar ni sacar conclusiones, sino simplemente reducir nuestro infinito desconocimiento, se puede llegar a comprender y empatizar con hechos, sentimientos, situaciones y personas. Son este tipo de productos de corriente maximalista —me doy cuenta revisando mis elecciones y afinidades — , los que ofrecen una visión en bruto de la diversidad del ser humano supeditada al punto de vista y empatía del receptor (y donde por tanto tienen cabida todos los temas y ninguno), los que me marcan más profundamente año a año. Quizá el año pasado estaba más necesitado de refugiarme en ellos y en su unicidad temporal, quizá este año mi percepción es lo suficientemente distante como para comprenderlos como constante en el tiempo. Para el 2019 me dejo la duda sobre si que todos los productos a los que aquí se alude pivoten sobre la pérdida de un ser querido tendrá algo que ver en el entierro.

Luego DEVILMAN crybaby ya tal.

Diego Freire

Behind Every Great One

Empecé 2018 en la oscuridad absoluta y escribiendo sobre The Red Strings Club. Acabo 2018 con una luz que me acuna y tratando Behind Every Great One. Espero que la tendencia a hacer juegos cortos, conclusivos, como un poema más que un relato, se asiente de forma definitiva el año que viene. Mientras, Deconstructeam nos ha entregado una trilogía sobre la mente, cuerpo y espíritu. El primero de la trilogía es un juego que, con un sencillo zoom, me retrotrae a sufrimientos pasados y presentes. No cabe aquí explicar todo lo que es, hace y dice BEGO, aunque muchas lo quieran señalar o descartar tan solo como feminista. O caricatura. Es todo eso, claro. También es, en realidad, el mejor juego del año.

Tsubasa <3 Shion

Girls & Boys in the City, la primera edición de Terrace House en Netflix, fue un descubrimiento sin precedentes. Un reality amable, de factura impecable, que sirve como punto de entrada a desmontar la visión fantástica que tenemos de Japón en España (en los circuitos weaboo, al menos). Opening New Doors continúa en su línea, pero con un tramo inicial más tierno y positivo que nunca. Tsubasa se nos presenta como el ser humano definitivo, mientras Shion es un regalo que no nos esperábamos recibir. 2018 se derrumba y nosotros nos enamoramos de un par de japoneses anónimos. Ojalá les vaya bonito el resto de su vida.

Dirty Computer

Lo personal es político y lo político es, o tendría que ser, bailable. A estas alturas ya te suena Janelle Monáe. Si no lo hace, déjame ser su apóstol. Dirty Computer es su último album, cargado de experiencias personales, de tema tras tema tras tema con el que pensarás que sí, que esté es el mejor del disco. Bueno, no, espera, es este. Del hip-hop (¿cuándo un disco solo así, Django Jane?) al himno de Americans. Y no estamos hablando de sus memorables letras o todo lo que acompaña al disco. Tan solo queda bucear por Youtube.

Iván Galiano

Comics sobre la depresión

Tan bueno es que se haya tratado este tema en cómic, como las diferentes formas en las que se ha tratado. Nos han llegado en 2018 y todas aportan una voz diferente. Abrió fuego Mi experiencia lesbiana con la soledad, las crónicas autobiográficas de Kabi Nagata en las que trata de superar su depresión a través tanto del descubrimiento del sexo como de la misma narración de estas experiencias en forma de manga. La obra ha tenido continuidad en Diario de intercambio (conmigo misma). De Nagata destaca la valentía y la claridad a la hora de contar sus vivencias. El león de Marzo de Chica Umino nos traía un spokon nada convencional con la historia de un joven jugador de shogi —ajedrez japonés— en medio de un coro de personajes muy variado. Umino es detallista hasta límites desbordantes. No se le escapa una reflexión importante o una sensación por pasajera que sea en el retrato de una mente sobrepasada por la depresión pero que sigue adelante. Cara o cruz, conviviendo con un transtorno mental, de Lou Lubie, es un excelente manual para entender y visibilizar a los enfermos de ciclotimia. La autora, como Nagata, tira de diario autobiográfico, pero también destaca por su tono pedagógico, como del caso personal se nos explica el caso universal. La de Loubie es tan divertida como dura, pero también resolutiva y eficiente a la hora de hablar del tema. Finalmente, Black dog: los sueños de Paul Nash, de Dave McKean, nos propone un viaje más simbólico y expresivo al corazón de la depresión. McKean imagina los sueños del propio Nash a través de los hechos de su propia vida documentada, para establecer un diálogo con el pintor cuyo arte cambió tras su llamada a primera línea de la Gran Guerra. Si el cómic nos permite afrontar a uno de los grandes males de este siglo a través de la sinceridad, la empatía, la pedagogía y la belleza, entonces hay que encumbrarlo todavía más.

Festivales de autoedición

Desde hace unos años, para mí, los festivales de autoedición son el ágora del mundillo de los cómics, más allá de los grandes salones que, pese a ser importantes de cara a la industria y la visibilidad del sector en el ámbito cultural general, no siempre dan la cercanía entre autores, editores y lectores que en los primeros sí que se puede encontrar. Solo en Barcelona ya se han establecido cuatro citas de diferente carácter que, no obstante, consiguen atraer casi por igual a un mismo público. Graf ha cumplido once ediciones casi semestrales. Gutter Fest sigue atrayendo no solo a ilustradores y dibujantes de cómic si no a toda una escena de artistas entre lo alternativo y el underground. Kboom ha trasladado su sede al barrio de Sants donde ha celebrado su sexta edición con actividades para todos los gustos y reuniendo a jóvenes artistas con nombres ya consagrados. Y se suma este año para cerrar el círculo estacional el Oh Comics Fest, que celebró hace apenas unas semanas su primera edición en la Biblioteca de Can Fabra. Los destaco todos porque no podría elegir solo uno: se ha formado un necesario circuito estacional que creo que da vida y dinamismo a la escena comiquera. Pero la cita con estos eventos no es exclusivamente barcelonesa. Un buen puñado de estos festivales ya han ido apareciendo por toda la geografía española. Así que no hay excusa para acercarse a otear lo que se cuece en estos lugares y a charlar con sus autoras y autores.

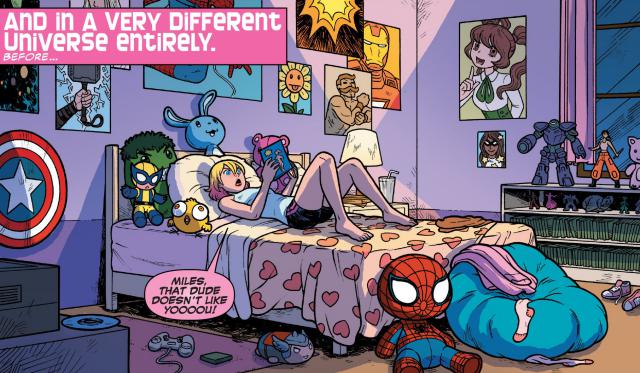

La increíble MasacreGwen (de Chris Hastings y Gurihiru)

Gwen Poole es, en mi opinión, uno de los personajes más originales que nos ha dado el universo Marvel en los últimos años, sin perder un cierto «clasicismo Marvel». Original porque nunca habíamos visto un personaje como ella en los cómics. Gwen, en resumen, es una chica normal y corriente de una realidad como la nuestra en la que los superhéroes son personajes de ficción que acaba en la Tierra 616. Es decir, una persona «real» acaba en los tebeos. Y es consciente de estar en ellos. Eso y su conocimiento enciclopédico de los tebeos se convierte en su «superpoder». así, podríamos emparentarla con toda una línea de personajes del mismo género que también han jugado al metacómic y la ruptura de la cuarta pared como Hulka, Animal Man o Masacre —su diseño visual nació como una variante de este último — . Pero en las aventuras de La increíble MasacreGwen la ruptura de la cuarta pared no está al servicio —exclusivo— del humor. Tampoco funciona como metatrama de un viaje del héroe poco convencional. Gwen Poole es increíble por el hecho de hacer protagonista a una lectora de cómics, algo con lo que se podría identificar cualquiera fácilmente. Y en ese sentido, es un tebeo muy clásico. Si Marvel se enorgullecía de dar superpoderes al adolescente medio que también era —o podía ser— el lector de sus tebeos, entonces en Gwen Poole tienen el estadio último de ese concepto. Además de todo eso —por si fuera poco— La increíble MasacreGwen es un tebeo divertidísimo, emocionante, con muchos guiños, con grandes peleas —el enfrentamiento entre ella y Modok es de las mejores peleas que he leído en cómics en los últimos años— y muy emotivo. El cuarto volumen publicado hace unos meses en España supone un cierre redondísimo a la serie, una pieza maestra autoconsciente de la narrativa de los cómics, de como funciona el tiempo y el espacio en la página en blanco en relación al tiempo de ficción. Es una maravilla que Kelly Thompson la haya rescatado para sus Vengadores Costa Oeste porque sería una lástima que un personaje con tantísimo potencial, que ya haya dado tan buenas historias, quede en un cajón.

Carlos García

El beef entre C Tangana y Yung Beef, o dos de las caras de la industria cultural

Mientras que en la música urbana de carácter mainstream de otros países —signifique lo que signifique música urbana o mainstream— el rap con tintes políticos es algo común, en España este es una rara avis que, cuando aparece, se limita a soltar cuatro soflamas típicas que aportan poco o nada. Tal vez por eso mismo las puñaladas traperas —perdonadme el chiste fácil— que intercambiaron C Tangana y Yung Beef en junio fueron tan relevantes: por primera vez, dos de los pesos pesados del trap nacional enfrentaban sus posiciones respecto a cómo cambiar la industria cultural de la que ambos forman parte. C Tangana, haciendo gala de ese individualismo descarnado que le caracteriza, encontraba en el capitalismo las herramientas para su propia superación, de tal forma que su remedio aceleracionista consistía en alimentar ese juego de máscaras, roles y falsos ídolos que él mismo dice despreciar. Por su parte, Yung Beef abogaba por una autogestión cuanto menos ingenua, cuya forma de luchar contra el capital consistía en organizar conciertos gratis en grandes discotecas y, ¡ojo!, llevar la ropa de lujo a Lavapiés para que así su gente no tuviese que salir del barrio para comprarla. Si me obligan a tomar bando en esta lucha de egos, prefiero quedarme con C Tangana antes que con Yung Beef: soy más de una maldad honesta que de un utopismo ingenuo que hace aguas por todas partes. No obstante, tal vez la única lección que podemos extraer de su falso dilema es la misma que cierto borrachín francés nos enseñó hace más de cincuenta años: que la crítica al espectáculo se ha convertido, una vez más, en el espectáculo de la crítica.

Pastoral de Gazelle Twin, o el terror del pasado presente

Tratar de escoger solo un disco de este año que sea más reseñable que el resto es una tarea más bien complicada. Sobre todo si se rebusca dentro del electropop —entendido en el sentido más amplio posible — , donde gente como SOPHIE o Charli XCX no paran de reventar las convenciones musicales con cada single que sacan. Tal vez eso sea lo que me ha llevado a escoger Pastoral, el último disco de la productora británica Gazelle Twin, donde lejos de acudir a una imaginería futurista —pensemos en Aïsha Devi, por mencionar otro disco de este año— su mirada se posa sobre el pasado. O, mejor dicho, sobre la imagen que el presente tiene del pasado. Porque aquí radica la potencia y la fuerza del mensaje de Pastoral, el cual aparece desde la portada del disco —donde, bajo un título que imita los diseños de Deutsche Grammophon, un jardín romántico inglés es invadido por una figura siniestra que, aun así, no desentona con lo que evoca el fondo— y recorre el disco hasta el último tema, dejando siempre esa sensación de que lo que escuchamos, aunque encaja, nos provoca cierta inquietud. Y es que bajo las capas de ritmos industriales y de samples con canciones folklóricas inglesas encontramos un mensaje abiertamente político, incomprensible si tomamos el disco como un trabajo de pop ruidista más. Porque el disco de Gazelle Twin no es solo una reflexión velada sobre fenómenos como el Brexit o la reaparición de mensajes reaccionarios en los discursos de la política de masas —no hay más que ver el corte que abre el disco — , sino que también nos sirve como advertencia de los peligros de mitificar un pasado que nunca existió como tal. Peligros que hoy en día están cada vez más presentes.

Xenofeminismo de Helen Hester, o cómo el feminismo devino cyberpunk

Decir que 2018 ha sido el año del feminismo puede servir como una entradilla —un poco manida— para empezar a hablar de lo que ha supuesto la publicación del libro de Helen Hester, pero afirmar eso tan a la ligera implicaría borrar de un plumazo la historia de un movimiento que desde la segunda mitad del siglo pasado no ha dejado de crecer. No obstante, es innegable que este año el feminismo ha cobrado una presencia —tanto a nivel social como mediático— que llevaba años reclamando, lo que a su vez ha agriado las polémicas entre distintas posturas dentro de dicho movimiento. Es aquí donde entra Xenofeminismo, el libro de Helen Hester que lleva más allá las propuestas esbozadas en ese manifiesto sobre colores neón que apareció en 2015 firmado por Laboria Cuboniks y que actúa como ese eslabón perdido entre el feminismo radical de los 70 y el transfeminismo de las últimas décadas. Ahora bien, hay un tercer factor en la ecuación: el aceleracionismo, esa propuesta que propone llevar al extremo la innovación tecnológica del capitalismo para provocar un cambio social. Se esté de acuerdo o no con este postulado, el xenofeminismo permite ver que la tecnología no es algo inherentemente masculino, sino que contiene dentro de sí la posibilidad de un cambio tanto a nivel global como en las políticas reproductivas, de tal modo que dejen de mirar a la idea de un futuro mejor para buscar un presente habitable —aún no me he recuperado de la crítica a la idea de niños=futuro en tanto base de la heteronormatividad — . Frente a futurólogos como Elon Musk que sitúan la especulación por encima de la realidad, el feminismo mutante de Hester asume que, si ha de darse un cambio gracias a la tecnología, ha de darse ahora. Y lo defiende con humor, honestidad y sin jerga ampulosa, que a fin de cuentas es lo más importante cuando hablamos de algo que pretende cambiar la sociedad.

Paula García

El puto Tetris

Me parece ridículo, total y absolutamente estúpido, de locos, ¡en serio!, que en El Año de Nuestro Señor dos mil dieciocho, en el que he jugado prácticamente a todo lo que ha estado a mi alcance, el título que me ha terminado obsesionando es la millonésima reinterpretación del Tetris. Creo que nunca he sido feliz de forma tan simple y genuina como en las dos semanas posteriores al lanzamiento de Tetris Effect. Dentro de mi PlayStation 4 había un universo en el que mis únicas preocupaciones eran subir un poquito las puntuaciones, desbloquear pantallas nuevas; parecía sencillísimo abstraerme por completo de todo lo que no fuese girar una L a la derecha, encajar ahí esa T, meter el palito por el hueco estratégicamente creado para acomodar su cuerpo. En otra dimensión más aciaga, los jugadores debatían si era honesto o no comprar Red Dead Redemption 2, un título que había sacrificado los derechos básicos de sus trabajadores por el bien del pulido extremo que caracteriza a los títulos de la compañía. Yo limpiaba línea sobre línea sin pensarlo mucho, dejándome llevar por la satisfacción más mundana del universo: la de poner una cosa en el sitio al que pertenece. Creo que eso me hizo llevar un poco mejor la desesperanza general. Cuando parecía que el medio iba irremediablemente encaminado hacia aquel modelo atroz, el de los desarrollos mastodónticos sin fin, sólo sostenibles bajo la presión extrema de las compañías y en parte motivados por la exigencia infinita de los jugadores, que ya no toleran una textura fuera de sitio o un charquito con menos agua de la que recordaban que tenía en el tráiler original, Tetris nos recuerda que en realidad, la esencia misma del videojuego, el título que será juego del año todos los años porque es perfecto y ya está, consta de siete piezas y nada más.

El romperte en trocitos y cogerlos y montarte de nuevo, construirte una persona nueva y mejor

Hablo de The Missing, pero podría estar hablando de mí, o de ti: no te creo si me dices que has pasado el año entero sin que algo haga «crack» ahí dentro, sin que te hayan partido el corazón, sin haber cortocircuitado un poquito emocionalmente, haberte sentido asfixiado ante el paso del tiempo, la rutina o la insignificancia de la existencia. Y aun así, aquí estás, leyendo estas líneas, y si estás leyendo es porque has — ¡hemos! — sobrevivido. The Missing: J.J. Macfield and the Island of Memories, el último juego de Swery65 trata de eso: del daño que nos hacemos para seguir adelante. La trama está protagonizada por una chiquilla que ha perdido a su novia y que trata de encontrarla, y se servirá para ello de un recién adquirido superpoder: una habilidad curativa superior que hace que podamos ejercerle mucho daño al personaje sin que muera, y que nos permitirá resolver un buen puñado de puzzles, por ejemplo, mutilando sus extremidades o haciendo que su piel se prenda fuego. Esta mecánica acepta varias lecturas: podríamos pensar que hacemos daño a la protagonista porque ella misma vive en batalla con su cuerpo, o que el mensaje habla de determinadas actitudes autodestructivas. Lo que a mí me gusta particularmente es el pequeño detalle de que el acto de curarnos tiene exactamente el mismo peso dentro del juego que el de herirnos. Para mí, es un juego que habla sobre restaurarnos, sobre aprender a funcionar de nuevo después de un trauma. Hacemos daño a J.J. y después pulsamos un botón y le dejamos unos segundos para reconstruirse, encajar los huesos en su sitio, volver a guardarse las tripas donde estaban; ahora es más sabia y está un paso más cerca de donde quería, aunque el precio a pagar haya sido alto. En muchos sentidos, este año dolió: en lo personal, en lo político o en lo social, es extraordinariamente complicado no encontrar al menos un elemento de cada que nos de ganas de hacernos bolita en la cama y no salir más. Hay una especie de rabia visceral que me lleva a querer que todo este dolor nos haga más fuertes, creo que podemos salir de aquí más listos, más preparados, más dispuestos a devolver el golpe. Lo importante es no olvidarnos de que sanar lleva tiempo y es quizás la parte más importante del proceso.

Hablar de sentimientos

Aun a riesgo de que esto parezca un desvergonzado movimiento de autopromoción, me gustaría hablar de que este año me creé una Tinyletter: una especie de newsletter personal que envío una vez a la semana hablando de cómo me siento, las cosas que me gustan, las cosas que hago y que quiero hacer. No he inventado nada aquí, y no creo que merezca mérito alguno por ello, pero ha sido importante en mi entorno en cuanto a que es una correspondencia extremadamente íntima; en ella me abro de una forma muy explícita, casi irresponsable, y le cuento a cientos de personas como me siento, qué me duele, qué me da miedo. Lo bonito que se ha generado aquí es que muchas más personas han hecho lo mismo, así que todas las semanas recibo un montón de correos electrónicos en los que alguien me habla de cosas que le apasionan, cosas que le aterran, y todo lo que está en medio de eso. También hay quien contesta a mis cartas explicándome experiencias personales, traumáticas, bagajes emocionales escondidos, incertidumbres que acucian y no sabes muy bien cómo explicar. De algún modo me da la sensación de que había algo ahí, una inquietud, una ausencia de ganas de contenernos más que explotó de una forma inesperada. Así, de repente, nunca había hablado tanto de sentimientos como este año. Fuera de mi entorno, también siento que últimamente estamos más conscientes de esto, en general: han sido unos largos meses de hablar de cuidados más que nunca, de explicar cómo nos sentimos y cómo se sienten los demás, y poner en cuestión las dinámicas de trabajo emocional a nuestro alrededor, lo que exigimos a los demás y lo que los demás nos exigen a nosotros. Queda demasiado por hacer y tenemos mucho de lo que pensar en esos ámbitos, pero es bonito que hayamos empezado a intentar ser mejores.

Santiago García

Rosalía

Pues claro que sí, Rosalía. O mejor: ¡pero cómo que no! No recuerdo un año en el que fuera más obvio cuál había sido el acontecimiento musical del año en España, y yo renuncio al ejercicio de esnobismo de negarlo. Y con gusto, porque no me cuesta nada aceptar, abrazar, admirar y alabar la grandeza de El mal querer. Es puro agradecimiento. Escucho mucha música a lo largo del año, en su inmensa mayoría nueva, y no se me ocurre otro disco más fulgurante que éste en todo 2018. Mira que lo he quemado, y aún no me cansa. Pero si fuera solo por la música, Rosalía no habría sido el acontecimiento del año, que músicas hay muchas y muy buenas y para todos los gustos. Lo suyo ha ido más allá de lo mucho o poco que te puedan gustar sus ritmos, sus palmas y sus melodías y se ha manifestado como la puesta de largo de una generación que, como todas las generaciones jóvenes, venía siendo criticada con el aliento rancio de los que son muy viejos. De pronto, una chica de 25 años se descuelga con un disco que no es solo brillante, talentoso o «fresco» (ugh), sino que está concebido con sabiduría, con gusto, con conocimiento y con una escrupulosa profesionalidad, y cuyo atractivo se disemina por toda la sociedad-en-general de una forma que creíamos pasada de moda en los tiempos del internet-nicho. Pero, insisto, si solo hubiera sido eso, no habría sido un acontecimiento cultural tan relevante. El giro decisivo del fenómeno Rosalía llega con el famoso vídeo de Jaime Altozano en YouTube analizando El mal querer en clave musical, y, en un glorioso clímax, con la respuesta en Instagram de la propia Rosalía. Donde de pronto, vemos lo inaudito: una conversación abierta y franca entre artista y crítico que derrite las barreras del pasado; dos chavales de 25 años conversando con su propio lenguaje y bajo sus propios términos sobre una artefacto cultural que ellos entienden con una lucidez y una serenidad conmovedoras. En medio de tanto catastrofismo, ésta es la verdad: que lo mejor está por venir, y que un comando de supermujeres y superhombres ha viajado a través del smartphone para salvarnos de nosotros mismos.

Robert Mueller

El héroe en las sombras. Frente al avance del populismo, la demagogia, el impulso autoritario y la corrupción como forma de gobierno, un avance impulsado por Trump que amenaza con arrollar al mundo entero, Robert Mueller ha simbolizado al centinela solitario que lucha contra el ejército de las tinieblas. La última luz de la esperanza.

Quién nos iba a decir que un republicano de 74 años que dirigió el FBI con George W. Bush durante los duros años de la cacería de Osama Bin Laden (de hecho, asumió el cargo una semana antes del 11‑S) iba a acabar siendo el clavo ardiendo al que se agarrarían demócratas y progresistas de Estados Unidos y de todo el mundo. Pero sin Mueller, sin su perfil, sin su silueta recortándose sobre los cielos nublados de Gotham City como la Batseñal, estos dos últimos años habrían sido mucho más negros, y quizás a estas alturas todos los hombres de buena voluntad habrían depuesto ya las armas.

Mueller ha encabezado la investigación sobre la interferencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016 (todavía en curso) que ha sido la espina clavada en el costado de Trump durante todo su mandato. Nada le ha hecho sentirse tan vulnerable y tan irritado como el trabajo del inquebrantable Mueller y su equipo. A través de sus indictments, sus citaciones y sus interrogatorios, el Special Counsel ha ido elaborando un discurso invisible en el que muchos han leído el mensaje de que la democracia tal y como la conocíamos todavía puede salvarse a sí misma, precisamente de la amenaza definitiva de la autodestrucción y el desmontaje dirigidos desde su interior. Nunca hubiéramos imaginado que finalmente deberíamos la defensa de nuestros valores, nuestras libertades y nuestro sistema de vida a la burocracia, el estado de derecho y un yayo de derechas.

Pero si la importancia política e histórica de Mueller todavía está por determinar, a mí lo que me interesa —y es el motivo por el que lo traigo aquí— es su papel en las guerras culturales del momento. Mueller no se ha manifestado solo como la némesis legal de Trump, sino también como su opuesto cultural. El presidente de Twitter, de los insultos públicos, del America First y del bochorno cotidiano se ve asediado por un grupo de investigadores que no ha permitido ni una sola filtración incontrolada en todo este tiempo, liderados por un hombre que no ha hecho ni una sola declaración pública y no ha contestado a ninguno de los repetidos ataques del niño-Presidente. No solo en lo que está haciendo, sino en cómo lo está haciendo, Mueller plantea una crítica que no se reduce a Trump, sino a toda nuestra cultura del ego y del exhibicionismo, de la rabieta instantánea compartida colectivamente en internet. Su repertorio, por el contrario, es el de la contención, la sobriedad y la paciencia, y su estrategia antediluviana le ha impedido sucumbir al marasmo digital. Podríamos decir que es casi la reivindicación de lo real.

Por todo esto, más allá de las consecuencias legales y políticas que tenga esta investigación — sin duda, materia de decenas de películas de Hollywood en la próxima década — , esta lucha del caballero crepuscular Mueller contra el dragón Trump ha alcanzado unas dimensiones maniqueas que la convierten en el gran relato dramático para los próximos años. Igual que el 11‑S definió el horizonte de nuestra ficción durante tres lustros, la Mueller probe puede ser el molde que dé forma a lo que venga.

Yago García

Maquia: una historia de amor inmortal, de Mari Okada

Escribir este apartado de la lista ha sido el más difícil de todos, porque el puesto de Mejor Película Que He Visto Este Año le corresponde por igual a Aniquilación, Mandy, Night Is Short, Walk On Girl y al debut de Mari Okada como directora. Pero, aunque se recomiende encarecidamente el visionado de todas estas piezas, hay que quedarse solo con una, y eso exige trabajar por eliminación. La película de Alex Garland cae la primera debido a ese nihilismo rabioso que le hace igualar «vida» y «enfermedad»: no estoy como para meditar sobre una negación tan radical y me da miedo empujarme a respaldarla. Después, muy a pesar de su King Crimson y sus moteros cenobitas, se va la de Panos Cosmatos, que parte de premisas a priori opuestas para llegar a conclusiones tan alquitranadas como la anterior. La tercera víctima resulta, por el contrario, tan alegre y tan llena de AMOR, con mayúsculas, que tacharla de la lista me da una pena enorme. Pero Masaaki Yuasa tiene que fastidiarse, porque ya le he dado el espaldarazo a Night Is Short, Walk On Girl en otro lugar y Maquia es (pese a los defectos que presenta, o que a mí me parece ver en ella) la única película de 2018 que me ha hecho salir de la sala meditando sobre cosas que es necesario plantearse al menos una vez al día. Los relatos sobre el público que abandonó en masa su proyección en el último Sitges (tal vez exagerados: yo no estaba ahí) me confirman lo hermosa que es esta película, lo necesaria que resulta, las ganas que tengo de ver el siguiente título de su autora. En Maquia está todo aquello que yo querría ser.

Cómo acabar con la contracultura, de Jordi Costa

A efectos prácticos, la cosa va de esta manera: yo nací (perdonadme) en la edad del Parklife y Benicassim, cuando la cultura pop española empezaba con Arrebato y el EP de Kaka de Luxe y antes que eso (por mucho que se empeñase la Historia de la música pop española de Jesús Ordovás) no había habido nada en ningún aspecto. Después, menos mal, la cosa fue a mejor y empezaron a entrar en el vocabulario común términos como «Jornadas Libertarias, Barcelona, 1977», «Cecilia», «Vainica Doble», «El Rrollo Enmascarado», «Star», «Smash» o «Els 5 QKs», los cuales hacían referencia a entidades que habían proliferado durante lo más negro del franquismo, generalmente en ciudades sin nada que ver con Madrid, y en cuyas peculiaridades se apreciaban las huellas de una España (o, mejor, una Iberia) secreta que no había sido y que resultó pulverizada por la falsa normalidad que vino después, pero en cuyos restos se palpaba más calor que en casi ningún otro fragmento de memoria. Así pues, mola que alguien tan erudito como Jordi Costa reúna esa información (gran parte de ella, al menos) en un compendio para uso de nuevas generaciones y escarmiento de quienes no la aprovechamos en su día. Algunas partes del libro son objetables (al último capítulo no le veo el sentido ni del derecho ni del revés), pero eso resulta lo de menos: aquí hay una guía para descubrir cosas que hasta anteayer resultaban meros fantasmas en revistas de segunda mano, en notas a pie de libros sobre historia del cine español o en vinilos más rayados que el dorso de la billetera de un político. Esperemos que la exhumación sirva, al menos, para abonar cosas que están por venir.

El gaimansplaining

Imaginemos que dos cinéfilos gran reserva, escuela Carlos Boyero, se ponen a perorar en Twitter sobre un punto menor e irrelevante del rodaje de Taxi Driver, una película que ellos consideran «buena» porque es «para hombres». En ese momento, entre ángeles trompeteros e iluminado por un rompimiento de gloria, el mismísimo Martin Scorsese tercia en la conversación, señalando, por un lado, que el dato sobre el que ambos se están dando pajas mentales es inexacto, y por otro que su mitificación del taxista de Robert De Niro va totalmente en contra de lo que él pretendía decir con su película. Sigamos imaginando: ¿qué ocurre entonces? Pues que los dos cinéfilos gran reserva, escuela Carlos Boyero, olvidan sus diferencias para arremeter a dúo contra el genio de Little Italy, acusándole de mentiroso, de vendido y de SJW planchabragas. Eso, más o menos, es lo que le pasó a Neil Gaiman con dos asnos suscritos a esa cosa que se llamó «Comicsgate» y que ha sumido en vergüenza ajena durante todo 2018 a los aficionados al cómic mainstream americano. El puñetero «Gaimansplaining» (término creado por Adlo! Novelti Librari: más quisiera yo que se me hubiese ocurrido a mí) ha sido uno de los puntos álgidos del año por dotar de una nota de humor (patético) a esta deriva reaccionaria que no parece tener freno y que tanto pavor y tanta rabia da en sus otras vertientes. Por vuestra culpa, tebeopuertas, he renunciado a poner Súper Hijos en esta lista: ya tengo una razón más para odiaros.

Enrique Grandes

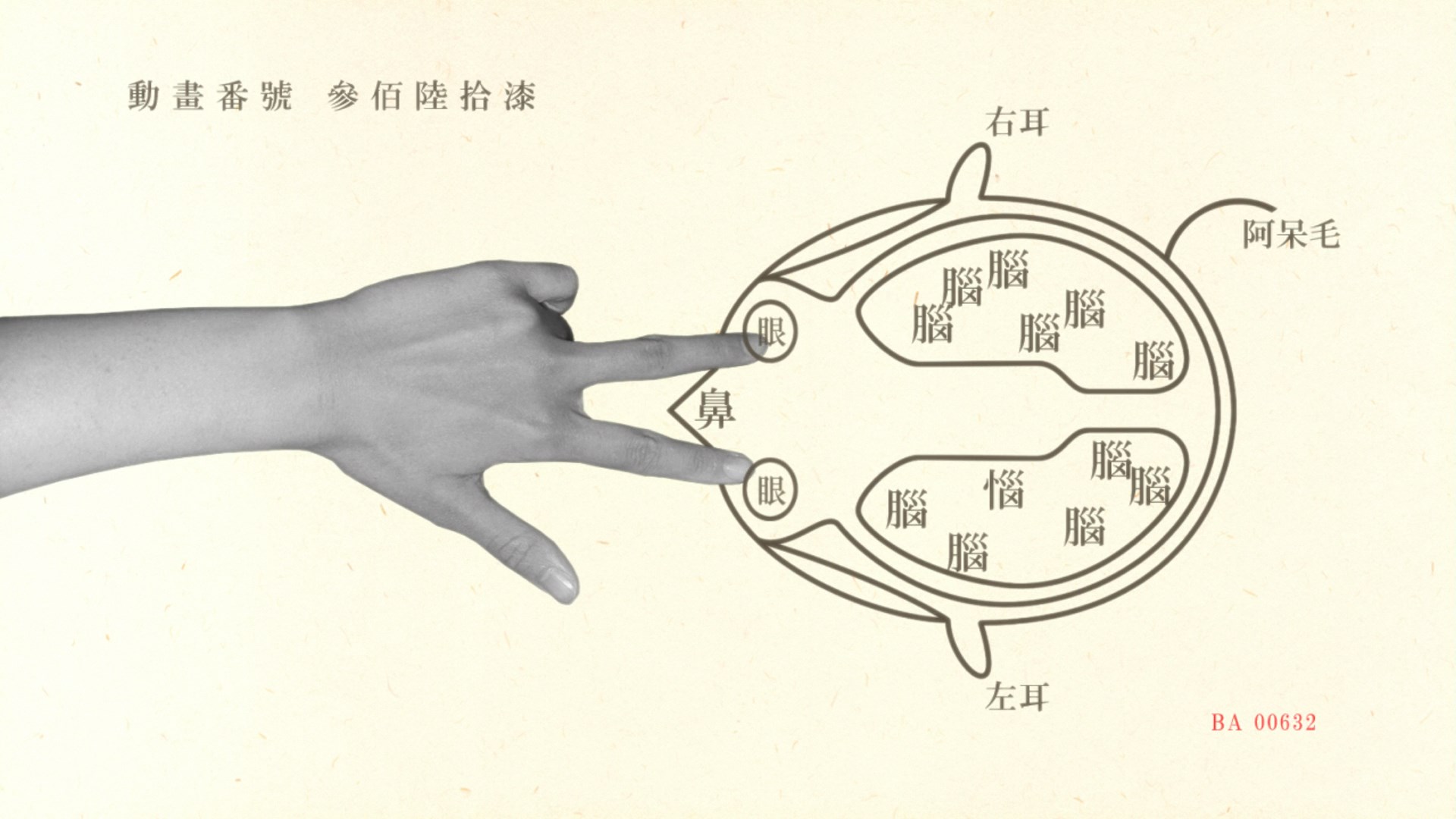

Devilman Crybaby, de Masaaki Yuasa

Aún sabiendo que es un clásico obligatorio, no leí Devilman hasta que me enteré de que Masaaki Yuasa era el encargado de adaptar su nuevo anime. El manga de Gō Nagai que influenció tanto a su propio medio como a una cultura entera no es famoso por pura casualidad, igual que Devilman Crybaby no lo ha petado por coincidencia. Ambas (obviando nombre, trama y personajes) tienen algo en común: son brillantes. Por norma general es difícil no tener en mente la obra original cuando se habla de una adaptación, pero Yuasa se consigue separar mucho sin alejarse. No solo tratando la obra de Nagai con sumo respeto, sino creándose un sitio propio con su animación, su increíble banda sonora, un Akira Fudo más guapo, un fuerte simbolismo y añadiendo nuevo contenido a la fórmula sin perder por el camino. Todo esto plasmado en diez capítulos con un ritmo insuperable y que consigue hacerte más daño al corazón que Devilman.

Tokyo Ghoul :re, de Sui Ishida

Tras siete años por fin ha terminado la tragedia de Ken Kaneki y por fin Ishida va a poder descansar. Tokyo Ghoul :re se ha despedido este año con una recta final que parece tener más detractores que fans, pero que a mí me ha maravillado en todos los sentidos. Aunque entre líneas se pueda ver cómo Ishida tenía ganas de terminar (cosa que luego deja clara en una carta publicada tras terminar la publicación), no es impedimento para cerrarlo todo de la mejor forma posible. Desde las subtramas hasta un ritmo y un dibujo que acompañan a la perfección la vertiginosa situación que asola Tokyo, todo va hacia un final que, tanto por lo que cuenta como por lo que no cuenta, consigue que el viaje haya merecido totalmente la pena.

El baile de la tortura de Passione animado

Vento Aureo es la parte de Jojo’s Bizarre Adventure que más he disfrutado, y aunque lo haya hecho hace muy poco, estaba deseando que el anime llegara a una escena muy concreta: la tortura. ¡Porque vaya tortura! Esos seis paneles de tres personajes bailando en el manga que pueden quedar en un principio como algo anecdótico, han pasado a ser emblemáticos y, en última instancia, una seña de identidad de Hirohiko Araki. En David Production, que llevan adaptando el manga de Araki desde 2012, han captado la esencia del autor desde el primer momento y con un notable respeto a su obra han convertido esos pocos paneles en una escena de un minuto. Escena que da para hablar, empezando por Prince, que ha influenciado al manga de Araki como otros tantos artistas. Porque Canzoni Preferite, el tema que suena en esta distinguida tortura no es ni más ni menos que una reinterpretación de Pussy Control de Prince, canción que forma parte del album Gold Experience. Si a este hilar finísimo le añades un despliegue visual tremendo y una atención al detalle en la parte más singular, nos queda un momento brillante que plasma el amor con el que este estudio de animación está adaptando una de las mejores partes de Jojo’s Bizarre Adventure.

Carlos G. Gurpegui

Florence

El año pasado ya hablamos en esta lista de listas de Annapurna Interactive (la división videolúdica de Annapurna Pictures) y de cómo había entrado en el mercado como un elefante en una cacharrería con una propuesta estética y fondo únicos. Aunque desde hace unos meses el futuro de la compañía puede cambiar (Megan Ellison deja de ser la figura principal en pos de su padre, Larry Ellison, por las gigantescas pérdidas de la compañía matriz Annapurna Interactive) este año 2018 se ha mostrado, de nuevo, como uno de los publishers más importantes de la década. Febrero fue el mes en el que Florence (Mountains) llegó a nuestros dispositivos móviles para contarnos una de las historias más potentes y compactas del medio. Ken Wong (Monument Valley) nos trae uno de los usos más inteligentes de las mecánicas más tradicionales para contarnos una historia de amor y comunicación. Pocas veces un título sin ni una sola línea de diálogo ha plasmado tan bien lo que supone conocer a alguien y conectar, poco a poco, charla tras charla, con ella… tampoco se había plasmado nunca antes qué supone distanciarse de una pareja y sentirse ajenos aún compartiendo un nicho tan íntimo como la cama.

The Haunting of Hill House

Netflix, como ente fagocitador de ocio, a veces nos trae productos verdaderamente reseñables (te miro a ti, Apostol o a ti, Roma). La versión televisiva de la novela de Shirley Jackson merece estar en esta lista por dos motivos principales: 1) en un mundo donde la consume tanta ficción televisiva la llegada de una obra capaz de rescatar del olvido a una autora como Jackson automáticamente merece llegar a este nuestro particular Olimpo (también a ti, El cuento de la criada, te doy las gracias). 2) la ficción creada por Mike Flanagan es una de las piezas de terror más inteligentes de los últimos años. El terror televisivo siempre se ha movido a medio camino entre la acción y el propio género dejando poco espacio para obras más centradas en el corazón del mismo (como si eso fuera algo). Flanagan logra moverse entre el pantanoso terreno de la adaptación y la creación de una obra con sabor único (aderezado con las especias provenientes de decenas de otros autores) haciendo de The Haunting of Hill House una de esas series que quedan en el recuerdo.

Celeste

En un año de grandes superproducciones (¿y cuál no?) dentro del terreno del videojuego el juego de Matt Thorson y Noel Berry ha mirado de frente a vaqueros y dioses nórdicos y ha, para muchos, salido ganando. Celeste parece funcionar como una extraña síntesis de aquel primer triunvirato de lo nuevo indie; Fez, Braid y Super Meat Boy, tomando un eje diferente de cada uno de ellos para crear su propio triángulo en forma de montaña a escalar. Su complejo diseño de niveles lo convierten en uno de los plataformas más desafiantes de los últimos años y su tratamiento de un problema tan grave como la depresión y la ansiedad (tan ligadas a la vida del desarrollador de videojuegos) se fusionan en una de las experiencias más plenas del año. De nuevo, y como en Florence la comunicación se torna parte indispensable en nuestra escalada a Celeste. Aunque el juego de Thorson y Berry no se llevó el GOTY en la doritada de Geoff Keighley ha sido uno de los juegos que más ha sido mentado en conversaciones entre cervezas y cafés.

Mariano Hortal

Me gusta aprovechar la oportunidad que brinda Álvaro en su lista de listas para escribir pequeños comentarios sobre temas que no suelen ser mi trabajo habitual; de ahí que, este año, haya escogido tres artefactos que tengan que ver con la más que exitosa presencia de los superhéroes en la televisión.

Daredevil

Su cancelación de la plataforma Netflix ha llevado a varios comentaristas culturales a extraer consecuencias erróneas que no pienso repetir ahora; es evidente que Disney, con su nueva plataforma de streaming de próximo lanzamiento quiere guardarse la oportunidad de hacer con todos los superhéroes lo que le plazca porque sabe que estos funcionan, tienen un público sediento de aventuras y bastante fiel. Lo que es cierto también es que, de la forma en que este superhéroe y los otros urbanos (Luke Cage, Jessica Jones, etc…) estaban planteados en la plataforma actual parecía tener más sentido a pesar de sus indiscutibles problemas de duración de los episodios y temporadas y a una no muy correcta planificación. Recién acabado el visionado de la tercera temporada de Daredevil me reafirmo en la idea de que lo descarnado de la trama y la violencia explícita conformaban un Daredevil más cercano a Born Again que lo que pueda traernos Disney. Es increíble comprobar cómo hasta el penúltimo episodio, Kingpin, interpretado maravillosamente por Vincent D’Onofrio, era capaz de llevar al límite a todos los personajes. La lucha final, en un último episodio vibrante, destila crudeza y sacrificio por los protagonistas y confirma la calidad de una serie que echaré mucho de menos con las condiciones en que estaba planteada.

Universo DC

Especialmente interesante me parecen las series que conglomeran el universo DC televisivo, mucho más que lo que se está haciendo en el cine. Hasta cuatro series están conviviendo en estos momentos (Arrow, Legends of Tomorrow, The Flash y Supergirl) y no solo han conseguido que cada una de ellas funciona bien individualmente sino que, además, todas ellas se entrelazan para realizar crossovers la mar de divertidos. Es ni más ni menos que reflejar lo que un tebeo sería en la pantalla y dotar de personalidad a todos ellos. Si tuviera que elegir una, lo tendría difícil pero, por preferencia personal, escojo a Flash porque me encanta que la paradoja temporal se haya convertido en el leit motif que mueve cada trama y subtrama, se arriesgan tanto que aplaudo cada nueva idea con mayor fervor y es difícil que pueda no valorar su osadía. Eso y cada una de las interpretaciones múltiples de Tom Cavanagh y, que no se me olvide, han recuperado a The Elongated Man.… son geniales.

Marvel Agents of Shield

Por esta sí que no daba yo (ni casi nadie) ni un duro desde su temporada de presentación y ya van a por la séptima y, curiosamente, en plena forma. Y no lo daba porque sus primeras temporadas fueron un desastre en casi todo, mal planteamiento de tramas, presentación pésima de los personajes, en fin, un cúmulo de despropósitos. Sin embargo, con el tiempo, las tramas se han hecho más interesantes, los personajes han evolucionado favorablemente, se han introducido nuevos personajes y la sensación que da es que todo está cohesionado y en conjunción con el universo Marvel a nivel de cine. Lo que DC ha creado con su universo DC de series, Marvel lo ha realizado (a menor escala) con esta serie y cada una de las películas con las que interaccionan y donde se sienten sus consecuencias. El caso es que, por ahora vale la pena seguirla y vuelve a reafirmar la idea de la buena salud de lo superheroico en lo televisivo también. ¿Quién lo iba a decir?

Jesús Jativa

Cada año me siento halagado por poder participar en esta lista, pero también me asombro de lo poco que soy capaz de hablar de algo que no sea manga. En lugar de intentar engañarme y buscar una película o un disco para dar más variedad a mis tres opciones, me sincero conmigo mismo y me limito a lo que me alimenta el alma a lo largo de los meses.

Satori Manga y La balada del viento y los árboles

Sin duda, una de las noticias del año fue la que nos dio la editorial Satori durante el pasado Salón del Cómic de Barcelona cuando dijeron que empezarían, a partir de este mismo diciembre, a publicar manga. Muy conocidos por su catálogo de clásicos de la literatura japonesas, esta incorporación de Satori al mercado del manga supone una maduración para este por varias razones. Por un lado, incorporarán obras más antiguas que hasta entonces no habían tenido su oportunidad, además de abrir un poco el abanico lector, ofreciendo no solo un manga distinto a un público diferente sino trayendo obras en formatos y ediciones diferentes. El lector de manga en España está bastante malacostumbrado a que casi todo lo que se publique sea barato y pequeño. Satori viene a dar algo más de variedad (a la que ya había, con editoriales como Ponent Mon o Astiberri publicando también formato grande) y a diversificar un poco la oferta.

Si ese es el acontecimiento editorial más importante en 2018 (para mí), lo cierto es que una obra que se merece especial atención es La balada del viento y los árboles, de Keiko Takemiya. 17 volúmenes reducidos a 10 en esta cuidada edición de Milky Way Ediciones. La editorial se atreve con un manga largo, viejo y dirigido a un público femenino (según su demografía de origen). La apuesta es valiente, porque son la primera editorial en publicar este manga fuera de Japón, pero también es importante: no solo les está funcionando bien, sino que, esperemos, abre la puerta a una mayor diversidad de obras.

Devilmen

Una cosa viene por la otra, supongo. Y es que no sé si de no haber salido un nuevo anime del clásico manga de Gō Nagai, Devilman, este hubiese llegado a publicarse en inglés (y anunciarse en español). La cuestión es que en 2018 se nos han presentado dos artefactos que bien merecen la pena más allá de cual vino antes o cuál hizo qué. Porque ver publicado en idioma legible el manga Devilman es un milagro que hasta hace unos años no habríamos esperado ver. Y más en esa edición tan magnífica que ha preparado en Estados Unidos Seven Seas, con dos tochámenes en tapa dura y tamaño grande que da gloria verlos. Por su parte, el anime dirigido por Maasaki Yuasa es algo tan digno de verse como el manga de leerse. Una adaptación original, que actualiza el mito del personaje y rejuvenece tanto la historia como la estética.

El Instagram de Ryan Holmberg

Mi última aportación a esta lista va a ser una mirada al trabajo que este señor ha estado haciendo en los últimos años. Académico independiente, Holmberg lleva ya unos años traduciendo y hablando de manga con un rigor que va mucho más allá de lo divulgativo. Desde sus artículos para The Comics Journal o sus trabajos para editoriales como Picturebox o Breakdown Press, la presencia de Holmberg está trayendo una nueva perspectiva a los estudios de manga en occidente gracias a una labor profusa y accesible. De 2018 destacaría la publicación (por fin) de Fukushima Devil Fish¸ de Susumu Katsumoto; The Troublemakers, de Baron Yoshimoto y Slum Wolf, de Tadao Tsuge. Todas obras traducidas y comentadas (y disponibles en Amazon) por él: tres autores que no habrían sido rescatados de no ser por llevar una investigación (y financiación, en algunos casos) académica detrás.

Sin embargo, no puedo dejar sin comentar su labor en su cuenta personal de Instagram, donde nos habla sobre el proceso de traducción e investigación de estas obras, las entrevistas que hace a los autores (no os perdáis las últimas que ha subido con Tadao Tsuge), la investigación de campo que lleva a cabo, su trabajo como profesor, etc. Un poco es una base para promocionar su trabajo, pero al final esta cuenta supone una ventana a un contenido cultural que, por difícil de acceder de no ser por la labor de alguien así, es muy digno de seguir.

Henrique Lage

Devilman: crybaby

El año en que Occidente ha tenido dos estrenos de largometrajes de Masaaki Yuasa empezó con una apuesta de Netflix que ya se planteó como el anime del año. La adaptación de el esquivo (pero muy influyente) manga Devilman de Gō Nagai está dotada de urgencia, flexionando músculo animado no sólo para presentar sus eventos en el mundo contemporáneo (con las redes sociales incluídas en la trama con total naturalidad) sino para mostrar la enorme relevancia temática que lo ocupa. Crueldad en un mundo de desconfianza y deshumanización, de instintos primarios y de lágrimas derramadas cuando ya es demasiado tarde.

Atlanta: «Teddy Perkins»

Lo que más destaca de una serie como Atlanta es su insumisión: tan pronto te sumerge un retrato afectuoso de las realidades íntimas, económicas y raciales de EE.UU. como te golpea con elementos fantasiosos y distorsionados que parecen alucinaciones transitorias. La segunda temporada, o Robbin’ Season se anunció, tal vez aprovechando la inercia de Get Out (Jordan Peele, 2017) como la temporada del terror y no decepcionó en ningún episodio. Este episodio coloca al personaje más extravagante de sus protagonistas en el centro de la acción y lo convierte, forzado por el contexto, en el más razonable. Con ecos de El crepúsculo de los dioses (Sunset Blvd; Billy Wilder, 1950) y ¿Qué fue de Baby Jane? (What Ever Happened to Baby Jane?; Robert Aldritch, 1962), Darius acude a recoger un piano a una vieja mansión y conoce a un músico anacoreta, una amalgama de varios artistas con infancias abusivas. La tragedia de Teddy Perkins en contraste con el tema que cierra el episodio (Evil de Stevie Wonder) pone en relieve las dificultades de tomar la vía del amor cuando lo único que has conocido es el odio.

First Reformed

Soy muy consciente de que el tema que une estas tres elecciones tiene mucho que ver con personajes torturados y atrapados, envueltos en su propio martirio. La película de Paul Schrader, en cambio, extiende ese martirio a toda la especie humana, una visión cosmogónica que muestra al planeta Tierra como un ente que ha abandonado toda esperanza en sí mismo, sucumbiendo a la crisis económica, aceptando con resignación el cambio climático y las injusticias, incapaz de soñar con una utopía. En ese panorama de tortura autoinfligida, el martirio se devuelve tanto a aquello de lo que no podemos escapar — Diario de un cura rural (Journal d’un curé de campagne; Robert Bresson, 1951), Los comulgantes (Nattvardsgästerna; Ingmar Bergman, 1963) y Taxi Driver (Martin Scorsese, 1976) como tres fantasmas que deambulan en la película — como la decisión que podemos tomar una vez que nos asomamos al abismo. Que nos empuja hasta el límite se vuelve tan trascendental como aquello que nos devuelve (aunque sea una utopía, una falsa esperanza) a nuestros cabales. Espero que en 2019 apostemos por utopías.

Carlos Martinez

Yuru Camp

El iyashikei es un género en boga desde hace varios años, pero su inicio se remonta a principios de siglo con propuestas tan variopintas como Lucky Star, Azumanga Daioh, K‑ON! o Ichigo Mashimaro. Por eso, alegra ver que un género que no hace ruido y que se remonta a principios de siglo puede llegar a refinarse tanto como en propuestas como Yuru Camp, en el cual se mezcle el iyashikei con la comedia más «estúpida» (la cual sirve para realzar las partes más cercanas al slice of life) y con la atmosfera relajante que transmite el entorno natural en el que las protagonistas van de acampada. La forma en cómo se alargan las escenas y las anécdotas es, irónicamente, lo que permite que toda la serie respire y desprenda lo mejor de sí misma —especialmente durante su primer tramo — ; y aun así, es ahí donde la comedia juega su gran factor para atar todo con una enorme coherencia: donde podría haber algo plomizo, ese acopio de falta de seriedad y de juego con las expectativas es lo que genera esa liberación que permite una mayor introspectiva de cara a la conexión de la juventud con la vida y con la naturaleza. Es ahí donde destaca la serie: detrás de ese tapiz de banalidad se oculta la magia de una serie que sabe muy bien trabajar la sutileza de las emociones que viven unas adolescentes en su día a día.

La Flor, de Mariano Llinás

¿Qué es el cine? A veces un amante del séptimo arte necesita hacerse esas preguntas de vez en cuando, y más cuando uno se encuentra con materiales como La Flor, que se salen de la zona de confort que la industria suele imponer y que los cineastas acaban imponiéndose por miedo o por falta de talento o de confianza. Llinás, sin embargo, da la sensación de que su último trabajo bien podría ser el trabajo de un niño grande que intenta ir juntando los pedazos de su película para que tengan sentido. ¿Y qué es la creatividad en el arte, sino encontrar aquello que resuene más con uno mismo?

El trabajo de La Flor se filmó en casi una década y fruto de ello se puede ver en el enorme metraje que tiene. La película consta de 14 horas e incluso alterna varios tipos distintos de historias que o bien no empiezan o bien no terminan. Asimismo, también incluso cambia la forma de rodar, aunque mantiene en común el trabajo con el foco y con la autoconciencia de quien sabe que en el fondo está rodando sobre la propia materia del cine y de cuatro actrices del grupo de teatro Piel de Lava. Ellas, como el propio director, fluyen por varios géneros, registros, idiomas a lo largo de todas estas pequeñas historias que no dejan de ser compartimentos narrativos para que el director explore cada pequeño punto de la historia y luego pueda explorarlo con calma. La voz en off también es un punto importante, sirviendo de guía primero y luego de brújula orientativa después: aquí la intención del director argentino no es que el espectador se pierda, sino que realmente le acompaña de la mano por una historia que no es solo una Odisea total del director (llegando a exponer sus miedos e inseguridades durante la cuarta historia), sino también un homenaje total de un cinéfilo empedernido por no solo un solo tipo de arte, sino de varios. Quizá este no sea el mejor trabajo del siglo, pero sí es el que llega desde la honestidad y desde el atrevimiento más inocente posible.

Susana Santos Silva, All the Rivers (Live at the Panteao Nasional)

Un álbum grabado en vivo ofrece la posibilidad de experimentar no solo con la propia música, sino con la interacción de esta en relación a su propio espacio. La trompetista lusa Susana Santos Silva hace lo propio con el Panteón Nacional de Lisboa, una iglesia cuya construcción empezó en 1568 que colapsó primero y fue abandonada por el monarca Joao V después, para luego ser reformulada y levantada finalmente como el edificio que es hoy día. El Panteón Nacional ha sido hasta ahora fuente de varios álbumes grabados en vivo e incluso varios conciertos (aquí tenéis una pequeña muestra), y Susana Santos Silva no es la primera en aprovechar el grueso de las paredes de un edificio y el espacio circular del propio edificio para experimentar con las notas que generan los instrumentos, pero su forma de trabajar los semitonos sí permite que ese eco expansivo ‑y esta forma de hacer que la musicalidad de las notas rebote y se acabe disolviendo paulatinamente después- genere un tipo de extrañeza que fluya y trabaje desde las notas hacia el espacio, y luego viceversa.

Nacho MG

Kim Wexler y su relación de pareja con Jimmy McGill en Better Call Saul

Hace tiempo que Better Call Saul dejó de ser una inversión conceptual de Breaking Bad para tomar su propio camino. En estos cuatro años el rebufo mediático de la serie que la precedía se ha ido apagando a la par que Vince Gilligan ha desarrollado un increíble sentido del suspense minimalista que ha alcanzado su madurez en las dos últimas temporadas. Better Call Saul es una rara avis dentro del panorama seriéfilo norteamericano, pocas producciones de la actualidad confían tanto en las pequeñas acciones cotidianas para contar una historia, dejando buena parte de los diálogos casi como un elemento de atrezo.