Vivir en el infierno tiene el problema de hacer imposible ver más allá de cómo evitar el dolor, vivir en el cielo tiene el problema de hacer imposible ver más allá de cómo entregarse al placer. Tal vez por eso somos humanos. Porque habitamos el mundo. Porque existen momentos trágicos, pequeñas alegrías, grandes decepciones y enormes sorpresas. No existe nada unívoco. Incluso lo que parecía seguro todavía puede sorprendernos; hasta aquello que se mostraba como inflexible puede romperse para generar resultados insospechados.

Con todo, el 2017 ha parecido un spin-off más bien raro del 2016. Se nos han muerto pocos héroes, pero muchos se han descubierto como monstruos. Donald Trump (y tantos otros que nos caen más cerca) sigue(n) en el poder, pero no parece que nos hayamos acostumbrado. Continúa la pesadilla, pero la pesadilla ha cambiado. Porque hasta la parte que tiene de sueño, ha sido muy diferente: ha sido un gran año para el videojuego, el cine y la música. Parece que ha sido algo más tibio para la literatura y la televisión. Es decir, todo sigue igual, pero todo es distinto. Hay cambios. No nos acostumbramos y podemos atisbar la posibilidad de un cambio. Incluso si no sabemos dónde comenzará. O cómo.

No nos extendamos más. Si vivimos en el mundo, no en el cielo ni en el infierno, lo suyo es que hablen quienes lo habitan. Y de ahí la lista: para coger el pulso a lo que siempre se nos escapa una vez creíamos haberlo comprendido. Porque eso es el mundo. Un lugar extraño y hostil donde, si puedes sobreponerte al riesgo, hay un montón de formas de divertirse.

Andrés Abel

Villana en la carretera, Atómica en las escaleras

Kim Ok-bin por The Villainess y Charlize Theron por Atomic Blonde se disputan el título a la mejor heroína de acción del año, lo que no quiere decir que ambas películas vuelen, o hagan volar cosas, a la misma altura. El relleno entre peleas de la primera, en forma de culebrón romántico desatado, me resultó más satisfactorio que el intento de Awesome Mix de la segunda, y además solo una de las escenas de acción de Atómica podría medirse con las de La villana: me refiero por supuesto al falso plano secuencia que empieza y termina en un umbral de un edificio de Berlín, casi una película dentro de la película al dejar atrás durante un rato los colorinches y la banda sonora de cinta variada. La surcoreana sale ganadora en su conjunto, pero centrando la mirada en los personajes resulta imposible no apretar a Jane Wick y Hardcore Sook-hee en lo más alto del podio.

Verónica y los Senderos de traición

Era cuestión de tiempo que una película española (o, a lo mejor, alemana) utilizase el legado de Héroes del Silencio en su banda sonora. El resultado podría haber sido catastrófico, sobre todo si se planteaba (argh) desde la ironía, así que debemos congratularnos por que el responsable haya sido Paco Plaza, en una producción de terror, creando momentos tan mágicos como cabía esperar de una canción llamada Hechizo.

Twitter 11/11

Tan solo duró unas horas, pero el 11 de noviembre de 2017 Twitter dejó de ser el pozo de miseria en el que se está convirtiendo para inundarse de concordia y muestras de cariño. Fue realmente emocionante ver la lista de tendencias copada por palabras de agradecimiento y expresiones planetarias, y a la gente compartiendo recuerdos, reflexiones y remixes sobre la vida y la obra de un hombre humano, nacido después de los dolores, en la clase de milagro pre-navideño que solo Chiquito de la Calzada podía lograr.

Pablo Algaba

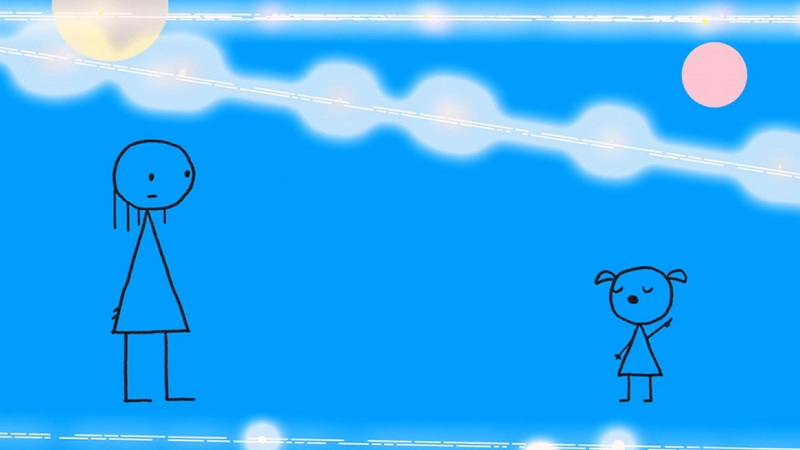

Everything, de David O’Reilly

El título podría parecer una boutade, sin embargo, es enteramente descriptivo, cero metáforas: David O’Reilly ha hecho un juego sobre Todo; sobre las líneas que conectan la grapadora de tu mesa de trabajo con los ibis del pantano, el bosón de Higgs con un abeto Douglas, una colilla en la acera con una galaxia espiral y a ti, forma de vida basada en el carbono anclada a un roca que gira alrededor de una bola de gas ardiente, con todo ello. Desinteresado en cualquier tipo de virtuosismo, O’Reilly persigue ser lo más escueto, literal y accesible posible, exponiendo su tesis con una naturalidad que convierte lo ordinario en extraordinario y viceversa. Lejos de ser una propuesta fría y cerebral, Everything desprende un candor (no sé si adjetivar como humano) nacido de su capacidad para situarnos en diferentes perspectivas, invitándonos a que nos reconozcamos en las cosas que nos rodean. Tú no como el centro de nada, sino como parte del todo. Everything ha sido, al mismo tiempo, el videojuego más feo y el más hermoso, el más tonto y el más lúcido que he jugado este año.

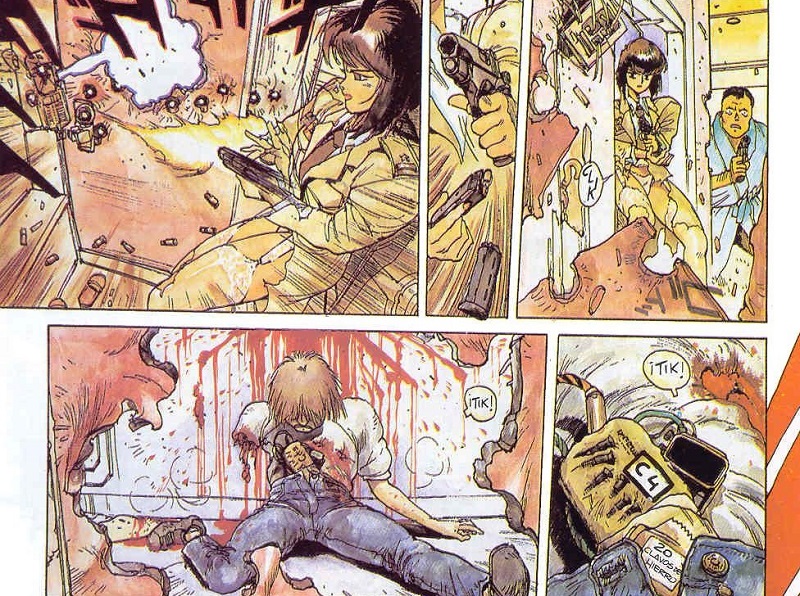

My Favorite Thing Is Monsters — Book One, de Emil Ferris

Aunque la empatía sea uno de los temas centrales de ambas obras, al contrario que ocurre en Everything lo primero que llama la atención en My Favorite Thing Is Monster es el virtuosismo y la filigrana. El exuberante debut de Emil Ferris se trata de un cómic de 400 páginas ‑de un peso y una presencia física imponentes- dibujado por entero con bolígrafos Bic. El amor por el detalle y la minucia invitan a sumergirse en cada página como quien mira un paisaje con unos prismáticos y a preguntarse, bueno… ¿cómo demonios se ha hecho esta maravilla? No obstante, las florituras están bien lejos de ser gratuitas (ya sabes, la forma es el fondo y todo eso). En realidad, son clave para articular un número envidiable de recursos narrativos, así como para dar forma a una historia que se despliega a través de varias décadas y decenas de personajes. El descubrimiento personal durante la adolescencia, el sentirse incapaz de encajar, la maldad estúpida y cotidiana, los heroísmos silenciosos o el arte como muleta emocional y sendero para dar sentido a todo aquello que no lo tiene. Es tremendo viaje el que propone MFTIM.

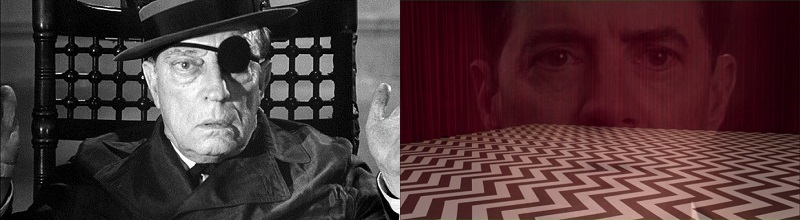

Twin Peaks — The Return de Mark Frost y David Lynch

Si te paras a pensar durante un instante en lo ridículamente sencillo que era que la vuelta de Twin Peaks saliese mal, si le das vueltas a todos y cada uno de los puntos donde el proyecto podría haber descarrillado de forma aparatosa, estoy seguro de que te tendría que recoger del suelo. Pero, respira, no lo hizo. Sólo eso ya es un milagro. De hecho, en The Return se conjuran varios milagros. El segundo: que los ejecutivos que toman las decisiones de un canal de televisión diesen luz verde a una serie que detona de manera tan violenta cualquier narrativa convencional y que durante muchos minutos surfea abstracciones silentes de esforzada decodificación. Desde la lógica que rige la industria audiovisual de consumo, esta serie no debería existir. Tercer milagro: recupera para el audiovisual a un David Lynch en pleno control y conocimiento de sus recursos expresivos. Parece un compendium de toda su producción previa, de la musical a la pictórica, pasando, claro, por la cinematográfica. Casi se siente como el punto de fuga del trabajo de toda una vida. Cuarto milagro: su capacidad casi infinita para la polisemia es de esas cosas que ocurren con menor frecuencia que los eclipses de sol. Quinto: Kyle MacLachlan.

Álvaro Arbonés

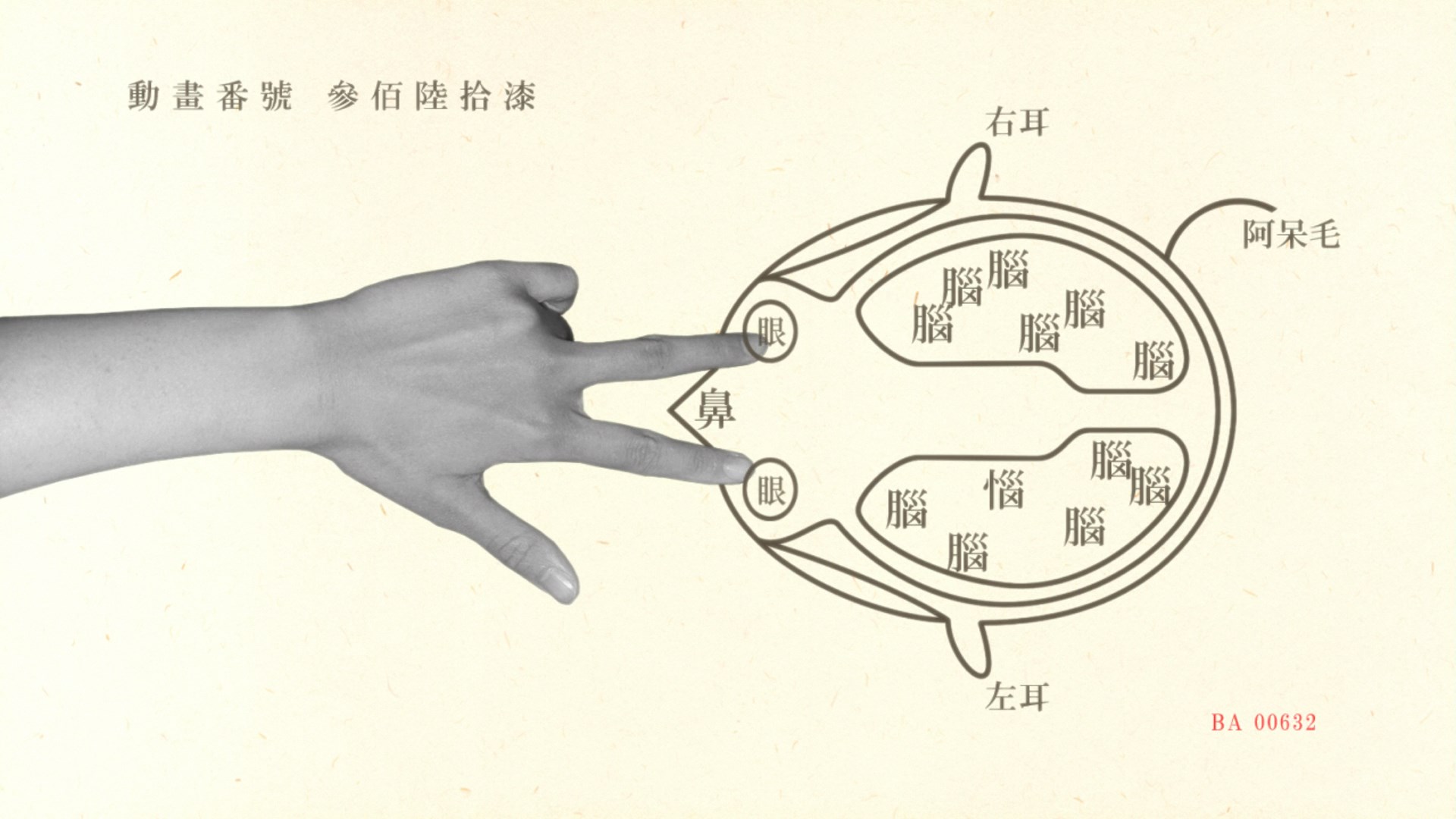

Anime, ¡anime!, ¿anime?

Japón sigue siendo la reserva espiritual de occidente. Al menos, en lo que animación se refiere. Con Your name. convirtiéndose en el anime más taquillero de la historia con una historia de amor y viajes en el tiempo calculada al milímetro, A Silent Voice siendo un éxito de crítica (y, en menor grado, de público) abordando temas tan complejos como el bullying, el suicidio y las formas que puede asumir la comunicación humana —llevándolo al ámbito gráfico con un paseo fabuloso por una serie de edificios modernistas y a lo sonoro con la excepcional banda sonora de Kensuke Ushio—, y Shin Godzilla demostrando que la parte realmente valiosa de un desastre está siempre en el factor político y humano, no en la catástrofe en sí, Japón sigue dándonos lecciones de cómo debe ser un cine a la altura de un público que no sabe lo que quiere, pero que sabe lo que le gusta. A fin de cuentas, ¿qué más da si Shin Godzilla no es anime? Hideaki Anno tiene un talento infinito. Y ninguna otra película de imagen real de este año habla con tanta clarividencia sobre lo mismo que hablan las otras dos: cómo no existe un yo sin un nosotros.

l: Para rematar Masaaki Yuasa también nos ha enamorado este año con dos películas: The Night Is Short, Walk On Girl y Lu Over The Wall; una de ellas es la mejor película de animación experimental de los últimos años, la otra es tan excelente que lo menos remarcable es que su canción principal esté compuesta por Asian Kung-Fu Generation: nada mal para un hombre que aparecerá en esta lista el año que viene con su nueva serie, Devilman: crybaby.

De rerum natura

Siempre volvemos a la naturaleza. No porque seamos pasto de gusanos, sino porque siempre requerimos de lo que en ella habita. Tal vez ya no forrajeamos en el sentido explícito de la palabra, pero aún dependemos de los recursos presentes en la naturaleza. Algo así nos presentan de dos formas completamente opuestas The Legend of Zelda: Breath of the Wild y Horizon Zero Dawn. El japonés centrándose en la supervivencia, lo efímero de todas las cosas y la necesidad de amoldarse a la naturaleza, no al contrario; el europeo dándolo todo por el lado de la conquista, la pervivencia de lo cultural en un mundo agreste y la necesidad de devolver el equilibrio a una naturaleza dañada, imponiendo el cambio a la fuerza. Dos maneras opuestas de ver el mundo, dos caminos divergentes para el mundo de los videojuegos. Que no quepa duda: de ambos debemos tomar nota.

v: Nier:Automata también trata el tema de la relación entre naturaleza y humanidad, pero porque es un juego que trata la relación whatever y humanidad; robots y humanidad, androides y humanidad, historia y humanidad, sentimientos y humanidad; todo para acabar escribiendo, a la luz de NieR, uno de los más tristes alegatos a nuestra propia gloria: cómo, en última instancia, aquello que nos hace humanos es nuestra capacidad para sacrificar nuestras vidas por los otros.

Iconoclasta clasicista

Aquello que define a las obras maestras es algo dúctil. Para nada exacto. Pero que sea imposible hacer una categorización universal donde reduzcamos todo en un único patrón absoluto no significa que no haya tendencias, categorías y patrones. Algo que Hirohiko Araki ha sistematizado de forma ejemplar en Manga in Theory and Practice: The Craft of Creating Manga. ¿Y quién es Araki para decirnos qué es lo que definen a las obras exitosas sobre aquellas que fracasan? Pues además de ser un hombre capaz de crear un sistema modular sencillo de comprender, lleno de ejemplos y con una claridad expositiva y científica ejemplar, que es el autor de JoJo’s Bizarre Adventure, uno de los mangas más longevos, vendidos y respetados de la historia del cómic. Manga que, además, se ha empezado a publicar este año en nuestra estimada piel de toro. Porque si bien es difícil crear una taxonomía de las obras maestras, Araki está de sobra capacitado para, al menos, arrojar algo de luz sobre cómo la suya le ha hecho comprender los mecanismos de la ficción.

s: Es inevitable pensar en cómo la única obra estrenada en cines en 2017 que parezca emparentada con las formas de Araki sea la francesa Raw, una película que es al terror, al cine indie y a la adolescencia lo mismo que JoJo’s Bizarre Adventure a las clásicas historias de aventuras: una blasfemia, enamorada de hacer sangre con todo aquello que «no es apto para la ficción», elevada a la categoría de arte.

Javier Avilés

David Bowie es una tetera

La creación artística está uniformada. Hace unos años en este mismo espacio me puse apocalíptico respecto a algo que llamé disneyficación del entretenimiento. Las cosas no han mejorado… creo que han empeorado. Así que «vamos a morir todos» adocenados de aburrimiento.

Por eso es una gran alegría que dentro de los canales de distribución de entretenimiento se cuelen artefactos como la tercera temporada de Twin Peaks. No tanto por su resultado, que puede ser más o menos satisfactorio, sino por la valentía que supone producir y emitir algo tan fuera de lo normal, algo que impacta visualmente y que introduce en lo cotidiano, en lo serializado, una forma de realización fílmica que suele pertenecer al ámbito de lo artístico y experimental.

Véase el episodio 8. Véase el episodio 8. Véase el episodio 8, otra vez.

El episodio 8 quedará en los anales de la historia de la televisión y, por extensión, de la del cine.

Pero quería centrarme en otro momento de la serie.

En el capítulo 17, tras derrotar en la comisaría de Twin Peaks a Cooper-Bob, lo que en principio supone la culminación de la trama de la serie, el agente Cooper se fija en la mujer oriental sin ojos. A partir de ese momento, durante más de cinco minutos, el rostro de Cooper queda sobreimpresionado mirando fijamente al espectador.

Esse est percipi. Ser es ser percibido. Pero unicamente se perciben formas, colores, texturas y otras cualidades sensibles. Cada uno de nosotros, como seres humanos, somos capaces de racionalizar cuanto sucede. Nuestro mundo interior, el del pensamiento, es tan extremadamente rico en información, que contrasta con el sucinto y repetitivo aporte del mundo exterior a través de los sentidos. Si no queremos que ese contraste nos lleve al más radical solipsismo, debemos aceptar que «Ser» es sencillamente «Ser percibido», como si solo a través de la mirada de los otros se confirmase nuestro «Ser». Cooper nos mira. ¿Cooper nos confirma, o por el contrario, como ya ocurría en Film, la película de Schneider, escrita por Samuel Beckett y protagonizada por Buster Keaton, el personaje se da cuenta de haber sido atrapado en una red de miradas de la que no puede escapar?

«It’s slippery in here».

Nadie podrá volver a mirar a Bowie. Y eso lo convierte, libre de las miradas de los otros, en un ser mítico.

La performance de la (no)independencia

La política hace muchos años que carece de ideología. Supeditados a la economía neoliberal, endeudados con los grandes grupos financieros, los partidos políticos se limitan a «representar» un papel. Son actores en una monumental ficción cuyo propósito final es mantener el sistema tal y como está. Actrices y actores, conscientes o no de su papel, cuya ficción es revestir con palabras y actos simbólicos la vacuidad del sistema político. Una obra teatral sin argumento, con la única finalidad de mantener activa la misma representación.

La farsa de la independencia catalana ha sido la culminación de la ficción.

No digo que la independencia no sea un fin legítimo. Me refiero a que hemos asistido a una farsa improvisada en la que la mayoría de los actuantes ni siquiera cree y que se ha convertido en el eje central de toda nuestra vida social y política en los últimos meses.

Qué podemos aprender de todo esto. Que la historia la hacen personas mediocres. Que nuestra sociedad seguirá siendo corrupta. Que los partidos seguirán anteponiendo sus intereses grupales a los de los ciudadanos y que no dudarán en utilizarlos y manipularlos por todos los medios. Que lo importante no es el contenido, sino mantener en funcionamiento la maquinaria política.

Pero, al menos, una de las cosas que hemos aprendido es que existen grupos capaces de trastocar los cimientos de la estructura política aposentada en el poder. Grupos organizados desde asambleas participativas ciudadanas capaces de llevar sus propuestas hasta los órganos de poder y hacer que estos las acepten. Grupos sin líderes mesiánicos, sin un poder centralizado y ejecutivo, con representantes intercambiables y con un discurso directo y elocuente.

La política mundial necesita más CUP’s.

Dicho esto quiero dejar clara mi postura: Ni dios, ni patria, ni rey.

El dolor narrativo

A principios de año, por cuestiones que no vienen al caso, desapareció de las plataformas digitales mi novela Un acontecimiento excesivo. A pesar de eso siguió durante meses en la página de recomendaciones de Enrique Vila-Matas, al que siempre estaré agradecido.

Mi compañero Dionisio Porta y yo llevamos todo 2017 intentando que alguna editorial nos de una respuesta sobre la novela que hemos escrito a medias, Solipsismo, y que intentamos publicar sin éxito hasta el momento.

Mientras paso el tiempo esperando, veo mes tras mes en las mesas de novedades editoriales libros inanes, convencionales y sin alma, supeditados a las querencias del «mercado».

Sigo escribiendo y leyendo.

Descubro a Joy Williams. Descubro a Tom McCarthy. Me dejo sorprender por la perspicacia de José Luis Amores al frente de la Editorial Pálido Fuego, editando y traduciendo joyas que ese «mercado» al que me refería pasa por alto o desprecia directamente.

La reflexión sobre el artefacto narrativo del año, dejando aparte mis notas plañideras (no en vano mi blog es El Lamento), es la siguiente:

Buscad en cualquier suplemento cultural la lista de los mejores libros de 2017. Miradla. Llorad.

(Vale. Hay algunas excepciones)

Café

Getting Over It with Bennet Foddy, Bennet Foddy

En QWOP Bennet Foddy hizo que una de las mecánicas más viejas y básicas de la historia de los videojuegos, caminar, fuese una hazaña que pocos realizaron con éxito. QWOP consiguió incrustarse en el imaginario colectivo de los jugadores por crear el humor usando como herramienta la frustración. Sólo se le pedía caminar usando cuatro botones del teclado y ni siquiera era capaz de conseguir eso. En Getting Over It with Bennet Foddy, vuelve a hablar sobre la frustración. Pero esta vez no usa ni una sola tecla, sólo el movimiento del ratón. Esta vez Bennet Foddy habla sobre mucho más. A través de un remake de Sexy Hiking, nos introduce un discurso sobre la dificultad en los videojuegos y la frustración, sobre las muestras de apoyo que hacen más daño que ayudan, sobre volver a empezar. La cantidad de lecturas que se le pueden extraer a Getting Over It with Bennet Foddy es casi infinita. Desde el mero entretenimiento sadomasoquista hasta el mejor juego que se ha hecho sobre la depresión. Todo esto sólo moviento el ratón.

Lawbreaker, Boss Key Productions

Lawbreakers es la lápida de los arena shooters. Un subgénero que muchos creían que podía renacer en cualquier momento, pero que ya demasiados juegos nos han dicho que aunque salga de su tumba, su público ha seguido adelante y no va a estar ahí para llorarlo. Boss Key ha conseguido hacer que unos pocos nos imaginemos cómo sería el género si Quake y Unreal no se hubieran conformado con la nostalgia más nociva. Un techo de habilidad que sólo puede levantarlo un barroquismo de mecánicas que hace que nunca dejes de aprender y todo movimiento sea mejorable. Cada salto podría ser mejor, la gestión de recursos todavía no es óptima. Encima de esta capa de dificultad endiablada, pone otra cuando entras en gravedad cero y el movimiento cambia, debes seguir aprendiendo. De repente la munición es un recurso de movimiento, no sólo ofensivo. Y otra vez a aprender, a mejorar.

Abstract: The Art of Design, Scott Dadich

He leído en varias críticas que Abstract no consigue alcanzar la excelencia porque es una serie que no habla el lenguaje del espectador. Sus protagonistas tienen una visión muy personal de especialidades que a veces a la mayoría le pueden resultar indiferentes. Pero es precisamente eso lo que hace que sea una de las series que todo el mundo debería ver. Es una celebración del arte en su sentido más amplio. Quiere mostrar que hay o puede haber belleza en todos los aspectos de la vida. Pone al mismo nivel la ilustración, el diseño de coches, el diseño de zapatillas deportivas y la fotografía. Nos dice que se puede marcar la diferencia en cualquier especialidad. En una época en la que están cambiando tantos paradigmas, era necesaria una serie que nos inspirara, que no pusiera categorías en el arte, que nos dijera que si algo nos apasiona, le dedicáramos toda nuestra alma.

Elizabeth Casillas

Nuevas estructuras, de Begoña García-Alén

Algo está cambiando en las estructuras narrativas contemporáneas y Begoña García-Alén es uno de los mejores ejemplos para entender esta nueva corriente que rompe con la narrativa clásica y prioriza la estética. Nuevas estructuras, editado por Apa-Apa, no es otra cosa que un relato sobre la ampliación de una casa rural, pero en el que no vemos acciones, solo objetos y un narrador que nos guía. Un cómic posnarrativo que funciona como un ejercicio de abstracción, aislando los elementos estéticos que nos rodean, y que anula la estructura clásica de planteamiento, confrontación y resolución. La obra de García-Alén es un acto de irreverencia frente al cómic tradicional necesario para evolucionar. Nuevas estructuras avanza, precisamente, por caminos tanto formales como conceptuales poco explorados que, como decía Ana Galvañ, terminarán por incorporarse al cómic comercial. Y eso, permítanme, es una gran noticia.

Mejor la ausencia, de Edurne Portela

La idea de crear un nuevo género literario llamado «anti-patria» y quizás incluir la coletilla «de Aramburu» es algo que me ha estado obsesionando estos últimos meses. Lo hizo al leer La línea del frente (Salto de página) de Aixa de la Cruz, pero principalmente con Mejor la ausencia (Galaxia Gutenberg) de Edurne Portela, ese libro que brilla, sobre todo, por ser un magnífico ejercicio de estilo gracias a la voz de su protagonista, Amaia, que crece a lo largo de casi tres décadas. Portela ha descrito una sociedad —la vasca— desde el prisma más llano: el de la vida de barrio, el del pueblo obrero castigado por la violencia y las drogas en los 80, el de la sociedad que, treinta años después, ha lavado las heridas y simplemente quiere avanzar (y puede que olvidar). Es la margen izquierda del Nervión, la de las canciones de Eskorbuto, la heroína, las pelotas de goma y las huelga generales. Pero también es la voz de una niña que crece en una sociedad acorralada por la violencia y que, cuando crece, comienza a entender su pasado y por qué, para algunos, aún duelen las heridas.

SMILF, de Frankie Shaw

Creada, producida, dirigida y protagonizada por Frankie Shaw, SMILF ha llegado a final de año para convertirse en una de las series más relevantes de 2017. Inspirada en su propia vida, Shaw interpreta a Bridgette, una veinteañera de Boston cuyas inquietudes vitales, desde su carrera profesional hasta encontrar una relación estable (o no), chocan con la realidad de ser una madre soltera. La serie de Shaw está llena de reivindicaciones feministas, como la conciliación familiar, y también de denuncias que van desde evidenciar el acoso o el cuestionamiento profesional al que son sometidas las mujeres hasta la actitud de los creyentes antivacunas. Pero lo más importante es que lo hace todo con un humor descarado y ácido empoderante. Mención aparte necesita Rosie O’Donnell que está irreconocible en el papel de Tutu, la madre de Bridgette. Por cierto, a diferencia de otras series, aquí si se ven las diferencias entre clases sociales, pagar el alquiler no se soluciona con una llamada a los padres de nadie y no, no todos los protagonistas son blancos.

Anabel Colazo

Zelda Breath of the Wild

Un buen día de marzo, por un orden de casualidades, la pantalla del televisor me mostró Hyrule. Yo cogí el mando y caminé. Y caminé mucho. No había nada nada en mi camino: de vez en cuando un pájaro salía volando porque lo asustaba. Una cabra se asomaba a lo lejos. Escalé paredes. Y seguí caminando. Descubrí que había un sendero a lo lejos. Pero continué con mi tonta excursión solo porque podía hacerlo. Porque quería ver que había detrás de aquella montaña y seguir escuchando esa música. No necesitas cuadros de diálogo que te recuerden todo el rato tu absurda experiencia. Quiere que se sienta real: te da espacio. Te da un montón de espacio. Y, repartido en todo este espacio, las pequeñas ficciones. Lo que comprende la gran mayoría de la experiencia: la vez que le hiciste una foto a un guardián antes de acercarte, despertarlo y ser destruido. La vez que conseguiste montar en el caballo que más te gustaba después de haberlo espantado varias veces, hacerte una foto con él y compartirla. Ese recuerdo que buscaste durante tanto tiempo porque no había manera de dar con el lugar exacto. Historias innumerables y casi irrepetibles, el juego es distinto cada vez y para todo el mundo. Narrativas infinitas, y entre todas ellas una historia que seguir: eres un héroe fracasado, habrá que arreglar eso. Perderte en los santuarios. Recuperar tus recuerdos, conocer a Zelda. Preguntarte porque es Link el héroe a quien manejo, y no ella. Y, de todas maneras, ¿realmente quiere Link ser ese elegido? Decidir si aceptar ser un héroe o no. Esta es la primera entrega de la saga The Legend of Zelda que he jugado, así que todo estaba vacío desde el comienzo. Ha sido maravilloso poder rellenarlo.

En este Rincón del Mundo

Encontrar un manga de Fumiyo Kouno en una librería de cómic perdido entre la abrumadora oferta de manga que por fortuna nos encontramos hoy día parece casi un milagro: su dibujo es delicado, medido y personal; y la manera en la que cuenta las cosas es dolorosamente entrañable. Así me sentí cuando descubrí La ciudad al atardecer. El país de los cerezos (Glénat). El pasado mes de junio tuve la suerte de estar cerca de uno de los pocos cines que acogió el estreno de la película que adaptaba su manga En este rincón del mundo y fui a verla, esperando ver una versión mucho más comercial de sus historias. Estaba equivocada: la película como producto cultural es brutal en muchos sentidos, pero es que además como adaptación es una verdadera carta de amor al manga original (que leí posteriormente). La banda sonora te enmarca en un profundo sentimiento de melancolía desde el primer minuto. La animación esta a un nivel muy alto y destaca en varios momentos. Es más, pienso que es lo mejor que se ha hecho en películas de animación en mucho tiempo, usando unos códigos muy accesibles a la par que personales y únicos. La historia que cuenta es triste, desoladora y optimista. La II Guerra Mundial es un hecho histórico que nos ha traído desde Japón muchísimas obras, los bombardeos incesantes y las consecuencias de las dos bombas nucleares han sido descritos en múltiples ocasiones. Fumiyo Kouno no es una víctima directa de todo aquello, pero decide hablar de ello porque siente esa responsabilidad «de pensar en la paz, y transmitir esos pensamientos, cada uno en su tierra, en la lengua de la época que le ha tocado vivir«. No puedo evitar pensar en como Keiji Nakazawa, autor de Pies Descalzos y un superviviente de Hiroshima, decide comenzar a dibujar sobre la bomba atómica como forma de vengar a su madre. Con motivaciones distintas, ambos llegan a un objetivo en común: la conservación de la memoria histórica y la importancia de recordar lo que ocurrió en el pasado para tener un futuro mejor. Lo pasado, pasado está, pero no cabe olvidar. Nunca cabe olvidar.

Halt and Catch Fire (2014−2017)

En octubre terminó lo que bien podría ser la única serie de televisión que he seguido en mi corta existencia. Le tenía un cariño especial desde el comienzo: era ese lugar al que casi nadie iba y que a mi me encantaba. A día de hoy sigo sin entender cómo demonios podéis ver tantas series (en serio) pero casi no encuentro gente que haya llegado a esta. La cuestión es que nunca consigo convencer a alguien para que la vea: casi nadie entiende el nombre cuando la menciono. Me entristece porque de verdad pienso que os estáis perdiendo algo que os molaría: cuenta desarrollo y la evolución de los ordenadores, Internet y los videojuegos a lo largo de los 80 y 90. Tiene referencias y guiños sutiles y maravillosos, en general todos los capítulos funcionan bien a pesar de la bajona que supone la segunda temporada (4 temporadas de 10 capítulos) y me fascina el filtro verdoso que presenta la serie entera. Me pregunto si los que vivisteis esa época lo recordáis todo así. Pero lo bonito de esta serie es que no te quiere contar esa historia que se te presenta desde el principio casi accidentalmente: prefiere hablarte de Joe, Cameron, Donna y Gordon. Su increíble talento, sus problemas como personas. Aman y odian, luchan y fracasan. Ellos hacen ordenadores, videojuegos, programan y construyen el futuro, cambian con las cosas que hacen porque son creadores, cambian el mundo y el mundo cambia con ellos. Se equivocan, y de algún modo siempre continúan creando. Y mientras tanto, te hablan de Adventure, de Super Mario y de Doom, te fascinas con el hardware más aparatoso que pueda imaginar y presencias el nacimiento de Internet.

Xabier Cortés

Optimist, de GOLD

Utilizar la música —o el hecho artístico de la música— como vehículo para construir un relato a través de diferentes experiencias vitales debería ser la hoja de ruta a seguir para cualquier artista/banda/grupo/fanfarria que quiera denominarse como tal. GOLD, desde Holanda, tejen en Optimist un relato de supervivencia luminoso en el que partiendo de las bases propias del rock —en el sentido más amplio del género, por supuesto— no dudan en incorporar elementos de la no-wave en forma de ritmos hieráticos, algo de noise rock en el tratamiento de las guitarras e incluso post-punk por ese cariz melancólico-pero-no-deprimente de la maravillosa voz de Milena Eva. También podemos olvidarnos de todo lo anterior y decir que las canciones de este Optimist tienen un objetivo claro: la línea de flotación de nuestra opulenta, acomodada y aletargada civilización occidental. Y si algo saben hacer —y así lo han demostrado, sobre todo en su anterior álbum, No Image— GOLD es no solamente apuntar, sino también acertar con precisión quirúrgica en ese punto sensible que todo lo sostiene. Porque canciones como Summer Thunder —con la que abren su maravilloso directo— con ese in crescendo sublime o White Noise con esa cadencia monótona y pesada nos invitan a no convertirnos en una masa de carne llena de cinismo que pase sus horas sobrevolando al resto de sus semejantes juzgando y señalando sin lugar a la empatía ni la solidaridad. Y porque GOLD es lo más maravilloso que le ha pasado a la música en los últimos años.

Created In The Image Of Suffering, de King Woman

El debut —tras un EP y un par de singles— de King Woman se ha convertido por derecho propio en uno de los lanzamientos musicales más relevantes de este 2017 agonizante. Un álbum en el que Kristina Esfandiari exorciza demonios y se libera de yugos familiares y religiosos. Porque Created In The Image Of Suffering es un disco sobre la supervivencia y un vehículo con el ajustar cuentas con la opresión religiosa sufrida en su entorno familiar —con truculentas historias de exorcismos incluidos — . Canciones que se llenan de rabia e ira hacia un pasado y una infancia robada por el fundamentalismo, pero que también somos capaces de percibir como palabras de alivio: una redención y un purga. Todo este discurso se rodea de una forma a caballo entre el doom cavernoso que se apoya en drones brumosos y que nos sorprende con giros propios de un shoegaze metálico y áspero. Si un disco que funciona como manifiesto contra la opresión —religiosa o de cualquier otro tipo— se nos presenta envuelta en la dulce agonía gloomy que lo hace este Created In The Image Of Suffering no podemos hacer otra cosa que incluirlo en el resumen de los artefactos culturales más importantes de 2017.

Hiss Spun, de Chelsea Wolfe

Todo nuevo lanzamiento de Chelsea Wolfe debería celebrarse con jolgorio, alegría y alfombras negras. Hiss Spun ha visto a una Chelsea Wolfe más cruda y distante, pero igual de enigmática. Un álbum que explora sonidos más metálicos que en sus anteriores entregas y que se adaptan de manera magistral al torbellino industrial y a la languidez sludge que ha venido desarrollando. Una evolución que ha ido desde ese delicado, sobrio y enigmático goth folk hasta este sludge brumoso pasando por el abrasivo industrial doom de su anterior trabajo. El verdadero secreto de Hiss Spun, y una de las razones por la que ha resultado ser uno de los artefactos culturales más importantes de este año, es su capacidad para envolver el sonido sucio y distorsionado del sludge de una dulzura casi sensual mientras las letras exploran las barbaridades de la guerra, la destrucción de la naturaleza o esas pequeñas tragedias íntimas que a todos nos comen por dentro. Hiss Spun se presenta ante nosotros como lamento melancólico y como golpe certero en la cepa de la nuca: agresivo, vertiginoso, pero delicado y etéreo. Lo mejor de lo dos mundos unidos bajo la batuta de Chelsea. No creo que haya que añadir más.

Jaime Delgado

The Legend of Zelda: Breath of the Wild, de Nintendo

Ya que hay que empezar por algún sitio, lo suyo sería hacerlo por el producto concreto al que más horas he dedicado este año, pero Overwatch salió en 2016. El mundo de Breath of the Wild, sin embargo, es el que más me ha sorprendido y mejor me ha acogido con un sense of wonder que se descubre bajo cada roca y tras cada colina, en una experiencia puramente sensitiva; y a la vez en el que más tiempo he pasado aún cuando no estaba en él, pensando en su estudiado diseño (y cayendo de nuevo en lo abrumador tras considerar el esfuerzo titánico), en la implementación de mecánicas directamente relacionadas con la exploración del terreno y, en general, tratando de intelectualizar todos los rasgos que se habían revelado en la anterior sesión de juego (potenciando lo sensorial-inconsciente de la que sería la siguiente). Hay muchos temas que se podrían tratar en profundidad en base a la salida de Breath of the Wild (la línea de reinvención de Nintendo prácticamente partiendo de cero, que se confirma con Mario Odyssey; las influencias de juegos como Red Dead Redemption o Skyrim; las posibilidades de un futuro que aproveche los aciertos de este trasladados a una narrativa más tangible), pero quizá el aspecto que más me ha obsesionado es la revolución que supone el nuevo paradigma de sandbox que propone: un mundo que no es simplemente decorado (y que otros títulos implementan de forma más o menos orgánica, siendo más o menos divertido no hacer nada específico en él, pero siempre como contenedor de misiones, bases que conquistar, bestias que cazar…), sino que es el contenido en sí mismo. En Breath of the Wild todo es opcional. No hay tiempos muertos no disfrutables porque cada minuto en Hyrule es un tiempo muerto. El terreno (aquel lago, aquellas ruinas, aquel bosque) es la recompensa, y solo avanzamos, descubrimos, para seguir avanzando y descubriendo.

Temporada ATP 2017

Michael Jordan, una de las mayores leyendas del deporte, se retiró en 1993 disculpándose en una pérdida de placer por el baloncesto. Volvió en 1995, anunciando su segunda retirada en 1998, tras anotar la canasta definitiva que le daría a los Bulls la victoria y el campeonato por tercera temporada consecutiva. No hay derrota, no hay debilidad, una canasta para el recuerdo perpetuo. Campeón para la eternidad. Solo que en 2001 no pudo resistirse a volver una vez más para derribar toda esa épica que se había construido. Se envenenó con su propio recuerdo de gloria. En el mundo del bóxeo hay muchos otros casos bien parecidos. Es muy complicado ver a un deportista de élite madurar: pueden tener picos de éxito, auge y caída, pero todos ellos terminan en decadencia (y todos ellos tratan de retirarse antes de que se note demasiado). Roger Federer comenzó su largo agosto en 2010 (como denominó Brian Phillips a la fase en la que no se pasa de ser rápido a lento, de habilidoso a fallón, sino que todavía se es rápido, todavía se es bueno, el mejor, pero ya solo se espera la puesta de sol), llegando al fin el invierno el año pasado (en una prolongación temporal que ya es de por sí excepcional), cuando se sometió a la primera operación quirúrgica de su carrera, abandonando finalmente tras la primera mitad de su peor temporada en 15 años. Ya con 35 años, anunciando que en 2017 volvería a la competición, uno podía esperar una recuperación lenta que condujera al retiro más habitual en el tenis, la bajada gradual en el top de jugadores hasta desaparecer, pero lo que nos hemos encontrado es a un deportista que ha madurado, que ha asumido su fase de decaimiento, ha aceptado que nunca más podrá ser joven, que su yo pasado ha muerto, y al enterrarle ha podido reinventarse en las cualidades de su tenis adulto antes de retirarse (aquellas de las que normalmente quienes se aprovechan son las siguientes generaciones). No solo ha florecido para dominar el año, sino que sigue creando una narrativa perfecta para su carrera precisamente por no pensar en la posteridad, por conjugarse autenticidad en la pasión por lo que hace, por ser un artesano puro cuya mayor satisfacción se da en el proceso creativo, y no en el resultado final.

(El referirme en el encabezado a la temporada completa se debe a que Nadal tampoco ha andado corto de épica —y ha contribuido en aumentar la de Federer— y a que es el primer año desde que sigo el deporte en el que veo a la nueva generación de jugadores, con 18 – 21 años —y no en una segunda edad ya tardía para convertirse en el futuro del tenis — , explotar realmente.)

Comprensión, empatía, compasión

Casi como nacida de la oscuridad más reciente, una oscuridad política y social que no por recurrente resulta menos amenazante, una tendencia cultural que comenzó a dibujarse el año pasado se ha establecido por completo en este 2017 y tiene su máximo representante en Everything. El juego de David O’Reilly nos permite ocupar la forma poligonal de cualquier entidad de su universo (ya sea una partícula, un insecto, un baobab, un conjunto montañoso, una galaxia o cualquier otra de su extenso catálogo), pero no porque cada una de estas entidades tenga una habilidad especial, sino porque solo a través de la acumulación de «cambios de cuerpo» nos daremos cuenta la única diferencia entre todas ellas se da en la percepción del mundo a través de sí mismas y de la relación con el resto. Una vez comprendido esto, además de ser bastante complicado no echarse a llorar, el tema de la empatía que presenta el juego trasciende el enfoque básico de «métete en la piel de este ciervo, o de este puente, o de este cartón de leche», para pasar a un plano más universal con múltiples implicaciones. No es casual que juegos de nicho aparentemente muy reducido como Dream Daddy (un simulador de citas entre padres) o Butterfly Soup (una visual novel sobre chicas asiáticas gays que practican béisbol y se enamoran) hayan tenido un gran éxito entre público de todo tipo. O que Hellblade explore la salud mental en primera persona, como casi en primera persona Estiu 1993 explora la pérdida al introducirse en la cabeza de una niña de 6 años. No es casual, tampoco, que Mindhunter emplee un enfoque más psicológico e introspectivo que cualquier otra serie sobre detectives y asesinos; o que, pese a estar en las antípodas ambientales y adorables de las rocambolescas aventuras de las niñas magas de Little Witch Academia, ambas series traten sobre la empatía a través de la comprensión de lo que les hace humanos en sus diferentes perspectivas, en sus ataduras y sus compañías. Las tendencias nacen de una necesidad, y la necesidad actual es la de entender al otro para que la sensación de aislamiento y soledad no se apodere de nuestra realidad (Certain Women). O quizá no, quizá la diferencia fundamental que encuentro entre estas obras (y varias más de este año, de distintas ramas) respecto a otras del pasado que se podrían decir parecidas no es tal, quizá la verdadera necesidad sea la propia búsqueda de esa luz a la que agarrarse. O aún peor, quizá simplemente quería hacer trampa y agrupar unos cuantos nombres en el mismo párrafo.

Ferran Esteve

The Ghost in the Shell (reedición de Planeta Cómic del manga de 1989)

Gracias a la discreta adaptación protagonizada por Scarlett Johansson, Planeta Cómic ha reeditado este año en un sólo tomo de tapa dura The Ghost in the Shell. Este clásico de Masamune Shirow fue uno de los primeros manga publicados en España, gracias a la oleada de cómic japonés que siguió al éxito televisivo de Dragon Ball. El tebeo narra las misiones de un cuerpo especial de policía en un futuro en el que humanos y cyborgs conviven con normalidad. Una obra maestra cyberpunk que sobrevive al paso del tiempo gracias a la vigencia de algunas de sus preguntas, como ¿qué es lo que nos hace humanos?, o, ¿podremos vivir eternamente en la Red?

The Get Down(serie de Netflix, 2016 – 17)

Además de cursi, redundante y postmoderna en el peor sentido, The Get Down ha sido un desastre económico que, dicen, casi acaba con Netflix. Pero si uno es amante del hip-hop o de la cultura afroamericana en general, esta serie de Baz Luhrmann —director de Moulin Rouge!— y Stephen Adly Guirgis es disfrutable en muchos sentidos. El repaso —idealizado— del nacimiento del hip-hop lleva al espectador por el universo del grafitti y las block parties de iconos como DJ Kool Herc, Grandmaster Flash o Afrika Bambaata. Todo ello con una dirección artística que recrea el Bronx de los finales de los 70, poniendo en movimiento un universo que sólo se podía intuir en los libros de la fotógrafa Martha Cooper.

Bejo — Hipi Hapa Vacilanduki

Este año se ha hablado mucho de trap, tanto que ha habido que hacer un esfuerzo por diferenciar el grano de la paja. Un ejercicio que ha sido sencillo en el caso de Bejo, el rapero canario que con seguridad superará unas cuantas modas. Con más humor que egotrip, apostando más por la diversión que por la competición, Bejo sobrepasa la brecha entre viejo y nuevo rap. Por si fuera poco, su estilo y sus clips, pieza importante en el nuevo consumo musical, son delirantes y únicos, contribuyendo a un estilo psicodélico, más cercano a De La Soul que al gangsta rap.

Diego Freire

1)

«I can’t turn off what turns me on».

En Masseduction de St. Vincent.

Un año breve y sin tiempo cuyo tema principal ha sido hacer las paces con uno mismo, buscarse y encontrarse para poder acometer todos los peligros que acechan. Debemos ser conscientes de quién y qué somos.

2)

Labyrinth me ha acompañado de fondo hasta que le presté atención y desde entonces no he parado de verlo. Es la estética, el movimiento, la cadencia, la ambientación y la sonoridad de mis mejores sueños. Todo lo que necesito para moverme.

3)

American Dream de LCD Soundsystem.

El peor disco de LCD: no tiene verborrea, ni melancolía, ni es bailable. Murphy parece un «old man yells at cloud». Pero oh baby, no puedo parar. Sigue habiendo algo de consciencia, algo de tristeza y de rabia. Es lo peor. Voy a escucharlo.

Santiago García

My favorite things is monsters · Emil Ferris

Con más de cincuenta años, Emil Ferris ha publicado su primera novela gráfica, y resulta que es uno de los cómics esenciales del siglo XXI. My Favorite Thing Is Monsters pertenece a un reducido grupo de tal vez media docena de obras que no es que sean excelsas, sino que marcan una época, abren un camino, hacen que todos nos replanteemos qué es lo que estamos haciendo con el cómic y qué más podríamos hacer. El dato de su edad no lo menciono solo por añadir un elemento biográfico pintoresco, y tampoco por incluir un sobado “nunca es tarde…”, sino porque tal vez certifique que la novela gráfica por fin se está acercando a la novela, en el sentido de que hay que tener una edad ‑una cierta experiencia vital- para contar de verdad. Hasta ahora, el cómic era cosa de chavales. Sea como sea, My Favorite Thing Is Monsters es original, diferente y genuina, está llena de ideas, de ternura y de libertad, y no ha habido otra cosa en 2017 que me haya inspirado tanto personalmente como la obra de la encantadora Emil Ferris. Después de leerla, quiero hacer más cosas.

LCD Soundsystem en directo

Aborrezco tanto la nostalgia musical que la última vez que vi en directo a los Pixies —a quienes un día de hace mucho elegí como «el grupo de mi vida»— fue en 1991, y siempre que he tenido oportunidad de re-encontrarme con ellos en sus giras recientes lo he evitado, incluso cuando actuaban en mi propia calle. Así que, cuando fui a ver a LCD Soundsystem en su gira de reaparición, tenía cierto temor de estar cayendo en la trampa nostálgica. Pero no. LCD Soundsystem son otra cosa, y probablemente otra cosa distinta de cualquier otro grupo de la historia. Al fin y al cabo, su momento de apogeo se dio solo hace diez años, cuando James Murphy se acercaba ya a los cuarenta, que no es edad para una estrella del pop en auge. Pero Murphy y yo tenemos prácticamente la misma edad, así que me resulta muy fácil identificarme con sus crisis y sus éxitos ahora mismo, mucho más que con el museo de cera de los Pixies de mi mocedad. American Dream es un disco extraordinario, y la sala donde lo presentaban, The Anthem, en el recién renovado distrito de The Wharf en Washington DC, estaba de estreno. Un salón de conciertos diseñado específicamente para ver este tipo de conciertos, para refinar y amplificar al máximo la experiencia. Todas las condiciones eran óptimas y Murphy y sus muchachos dieron un concierto apoteósico, y yo no me lo creía. Quién me iba a decir a mí que con esta edad me esperaba agazapado el mejor concierto de mi vida. O así me sonó. Rodeado de chavales 15 años más jóvenes que pegaban botes como locos, le agradecí al señor rechoncho y sudoroso del escenario que me enseñara una vez más el camino. A veces, uno puede simplemente seguir, aunque no vaya a ninguna parte. Libre de la tiranía del relato, salí de allí bailando en mitad de la noche.

Manuel Bartual y sus cosas

Lo que pasó con la historia de Manuel Bartual en twitter este verano fue el último acto social espontáneo que recuerdo que no consistiera en un linchamiento colectivo. Nadie sabe por qué sucedió ni, casi, qué fue lo que sucedió, pero sí que sucedió algo nuevo. A toro pasado, es fácil buscar argumentos, pero nada explica por qué en dos días centenares de miles de personas decidieron seguirle el juego a un individuo particular que se puso a montarse una historia de humor en tuiter solo porque estaba de vacaciones. Porque, no lo olvidemos, ése es el acto real fundacional de toda esta movida: Manuel Bartual está de vacaciones y, como no puede pararse quieto un momento, aprovecha los ratos libres para montarse una pequeña historia en twitter al estilo de las películas de found footage. Y todo el mundo se vuelve loco y le sigue el juego. Fue un acto de tal espontaneidad y libertad —ajeno al mundo de las marcas, de lo comercial, del producto— que resultó hasta conmovedor. A mí me gusta pensar que el ingrediente secreto fue el amor. En un momento en que las redes sociales se han convertido en vías de difusión y multiplicación del odio, la rabia y el encabronamiento, Bartual se sacó de la manga una historia de una inocencia y una ternura desarmantes. Sin duda, era el consenso que necesitábamos en un momento de cuchilladas salvajes. Bartual tampoco sabía lo que hacía, y ahí está la gracia, porque los grandes inventos nunca son premeditados. Sobre la marcha, fue escribiendo el libro de estilo de una nueva forma narrativa, una mutación de la literatura aplicada a los nuevos medios, al soporte que más lee la gente hoy en día, que es la pantalla del móvil. El final del año le ha visto aplicar ese modelo conscientemente y refinarlo en una historia navideña que aspira a comercializar el fenómeno y convertirlo en género viable. Quién sabe, tal vez los manuales futuros recuerden 2017 como el año en el que se inventó una forma narrativa nueva. Sea como sea, la historia de Bartual nos recordó algunas lecciones importantes que los ansiosos de éxito siempre olvidan: lo que va a triunfar no es lo que hacen los demás, es algo que no está haciendo nadie en ese momento; haz siempre las cosas porque quieres hacerlas, desinteresadamente, no porque hayas calculado sus posibilidades de éxito; y por último, si quieres triunfar, tendrás que hacerlo siendo tú, y no imitando a alguien que ya lo ha conseguido.

Enrique Grandes

Jugabilidad emergente

La jugabilidad emergente no es algo exclusivo de este año, pero de todo lo que he podido disfrutar, hay dos juegos que hacen un uso excelente de ella: The Legend of Zelda: Breath of the Wild y Playerunknown’s Battlegrounds. Tanto el aclamado por muchos juego del año, como el fenómeno multijugador del año, comprenden el sandbox mejor que muchos veteranos del género y nos ofrecen propuestas increíblemente bien desarrolladas. El título de Nintendo por el impecable diseño de Hyrule y el de las herramientas que otorga a Link, y el de Bluehole Studio por aprovechar al completo un subgénero que plantea un escenario ideal para esto. Y si no es por calidad, que sea por cantidad. Porque este año también hemos tenido Rain World, Prey y Super Mario Odyssey entre otros. La creatividad a la hora de jugar está de enhorabuena.

Shōwa Genroku Rakugo Shinjuu: Sukeroku Futatabi-hen

La continuación del mejor anime de 2016 es, para sorpresa de nadie, el mejor anime de 2017. Si mantener el nivel que dejó Shōwa Genroku Rakugo Shinjuu era algo difícil, su continuación da un paso más y lo mejora todo. Centrándose esta vez en Yotaro y con la muerte siempre presente, esta segunda temporada es la mejor adaptación posible para el desenlace de la obra de Haruko Kumota. Se puede decir tanto y hablar tan bien de Shōwa Genroku Rakugo Shinjuu: Sukeroku Futatabi-hen, que mejor quedarse en lo superficial y tacharla de obligatoria.

Final Fantasy XIV: Dad of Light

Un dorama sobre un videojuego que, sin ningún tipo de pretensiones, habla sobre la relación entre un chico y su padre, así de primeras, no parece algo muy relevante en un año lleno de obras tan destacables como las mencionadas en esta lista. Pero la serie de Netflix da visibilidad a un tipo de relación interpersonal muy concreto: el que surge a través internet. Y esto, aunque estemos casi en 2018 ya, es muy relevante. La mayoría de veces que he visto esto representado suele ir acompañado de una serie de estigmas que, por supuesto, no hacen ningún bien. Dad of Light nos enseña cómo, a través de un videojuego multijugador, han surgido y/o se mantienen tres tipos de relaciones: amistades, matrimonios y, en la que se enfoca principalmente, la de un padre y su hijo. Y ver esto bien tratado en una de las plataformas de contenido audiovisual más importantes del mundo, no es algo a pasar por alto.

Isabel R. Guerra

I. Diversity

Todo el mundo tiene esa obra. Con esa obra, ya sea libro, película, juego… me refiero a que todos tenemos algo que nos encanta y muchas veces, no se sabe por qué, o los motivos no son nada extraordinarios o tremendamente innovadores; es esa obra para nosotros, aunque no son consideradas maestras, y estamos defendiendo a capa y espada algo que no es precisamente del otro mundo, pero aquí estamos. Para mí —y esto no será una sorpresa para el que me conozca un poco— ese pedacito de ficción más cercano a mi corazón es Gangsta, de Kohske, un seinen de acción que va de dos matones a sueldo ganándose la vida por las calles de Ergastulum y bla bla bla… Una review se puede encontrar en cualquier parte, a un par de clics y te dicen siempre lo básico, pero no es la violencia, tiroteos y acción que nos «promete» el título de este manga lo que hizo que personalmente me quedase con esta obra muy cerquita de mí, no, eso fueron sus personajes y la variedad de estos: personajes discapacitados protagonistas, cada uno con sus problemas, con sus traumas y sus infancias rotas; trabajadores sexuales —hombres y mujeres— que son más que solo ese aspecto de su vida… un elenco de personajes de lo más curioso y aunque todos estén un poco jodidos, en este manga hay también hueco para la ternura, las risas entre amigos y en general, pequeños momentos de luz en una ciudad demasiado turbia para todos.

II. Paradise

Haciendo honor a la verdad, la fotografía o el baile no son precisamente mi punto fuerte, pero estoy aquí para hablaros de cosas bonitas, y eso se traduce en el videoclip de ラビリンス; y me centro en el videoclip porque de la música ya sabemos que si es de Mondo Grosso va a ser, lo que se suele llamar, un temazo. En 5 minutos caminamos, y corremos, y bailamos siguiéndole los pasos —como podemos— a Hikari Mitsushima por las calles de Hong Kong, unas calles vivas, pero no bulliciosas; oscuras, nocturnas, pero no lúgubres. Durante esta persecución a una figura, —que llegamos a rozar, pero nunca atrapar— con ropas llamativas que contrastan con la oscuridad de la noche, se nos cuenta una historia de libertad, con gestos eufóricos, caminares melancólicos, abrazos y caricias. Y si bailar y sonreír delante de la luz de los faros de un coche para seguir andando por una carretera de ciudad, hacia la vida, hacia seguir adelante, no es la imagen con la que queréis cerrar y empezar el año, yo ya no sé.

III. Connection

It is happening, again. Y vaya si está pasando, y es que si por algo se caracteriza este 2017 es por la cantidad de cosas que están volviendo —y las que vienen en camino — , ya sea en forma de terceras temporadas después de 25 años, remakes como los de Metroid o Yakuza, secuelas de filmes clásicos como Blade Runner o series que se alimentan de la nostalgia de los 80; una nostalgia que nosotros, los millennials, no «entendemos», pero que nos subimos al carro de todos modos. ¿Y me parece mal que nos subamos al carro de ese modo? ¿Estoy defendiendo la creación de obras de —dudosa— calidad que se aprovechan de un sentimiento y pueden o no hacer algo más allá de recrear una estética con mejores gráficos? Nada más lejos de la realidad: lo que verdaderamente pienso que merece una mención es la intención de revivir algo, lo haga mejor o peor, le guste más o menos a sus fans de toda la vida; intento verle el lado positivo a toda esta maraña que se tacha de «falta de imaginación para crear cosas nuevas» y es que todo esto puede acercarnos a unas series con las que no crecimos, puede poner en nuestro radar juegos que acabarían siendo recordados solo por una generación, o en lista de pendientes una película que no estaría ahí si no fuera por una secuela que levantó el polvo que había sobre la original. Y yo este año brindo por ese puente entre generaciones que se ha creado a partir de unas aficiones y unas obras, nuevas o no, en común.

Carlos G. Gurpegui

Nintendo Switch

2017 nos ha traído, a todos, una de las sorpresas más gratas del mundo del videojuego y es que Nintendo, después de ese extraño experimento que fue WiiU, ha dado con la tecla de su propuesta de consola híbrida. La sorpresa no viene solo por el gran éxito del chisme, que como puro aparato tecnológico es una sencilla maravilla, sino por su significado para el mundo del videojuego, tanto desarrolladores como jugadores. La posibilidad de llevar no ya tu juego sino tu partida a cualquier parte y sin ningún corte de cargas, solamente desencajando la Switch del dock, es una nueva concepción de la manera de jugar que, inevitablemente, termina permeando a los propios juegos tanto a los propios de la Gran N como a los ports. En este sentido es, quizás, donde la consola de Nintendo se convierte en una interesante revolución lúdica al resignificar, como bien señaló el desarrollador Edu Verz hace unas semanas en un evento organizado por AntiHype, los juegos que tienen una segunda oportunidad en la plataforma. El mundo indie se ha volcado con la híbrida de la compañía y encuentra en su propuesta una nueva manera de insuflar vida a títulos que, por la terrible actualidad impuesta generalizada del mundo, pasaron más o menos desapercibidos. Se presenta Switch no ya como una tabla de salvamento para una Nintendo que parecía de capa caída sino como el perfecto compañero para la esfera indie que puede verse reflejada de una manera nueva en un dispositivo que propone, desde el plano más mainstream, cambiar la manera de jugar.

Providence

Alan Moore nos trae, en el ocaso de su carrera como guionista de cómics (su carrera como mago sigue en pie), una de las obras más profundas, medidas y estudiadas alrededor de la figura de H. P. Lovecraft. En su recorrido, siempre a caballo entre la ficción y la rigurosidad histórica, Moore no duda en jugar con los tropos del autor de Providence para encajar sus propias reflexiones alrededor del peso del escritor tanto en la cultura popular como en su propio trabajo como creador. No estamos ante una obra derivada de su trabajo, como lo fue Neonomicon aunque estuviera también cargado de las reflexiones del propio Moore, sino ante una serie que busca, y consigue, subvertir sin miedo las vacas sagradas de un fandom que, por lo general, esta muy apartado de la propia visión de Lovecraft e influido por visiones erróneas de autores posteriores. Providence es un viaje transversal por la vida de Lovecraft, sus relatos más reconocibles, sus lugares comunes favoritos y su peso en creaciones posteriores. Un viaje cargado de detalles como solamente podía crear Moore y la pluma de Jacen Burrows que se convierte, por peso propio, en una de las lecturas más completas y actualizadas, en cuanto a estudios lovecraftianos, disponibles en nuestro idioma.

Annapurna Interactive

Aunque se fundaron el 1 de diciembre de 2016 la llegada de la división lúdica de Annapurna, una de las distribuidoras de cine más potentes del momento (que este año nos ha traído una de las películas más interesantes del año dirigida por mi querida Ana Lily Amirpour), ha eclosionado con fuerza durante este 2017 trayendo, entre otros proyectos, mi juego del año: What Remains of Edith Finch. La apuesta de la distribuidora es clara; narrativa y estéticas de vanguardia en un nuevo terreno para sus productos. El buen ojo de su distribución cinematográfica se ha trasladado con el mismo tino al terreno de los videojuegos; Gorogoa,Donut County, Ashen… son algunos de los nombres que han visto la luz este año o lo harán próximamente de la mano de Annapurna. Estamos, salvo que el destino nos juegue una mala pasada, ante una de las distribuidoras más interesantes de los próximos años.

Mariano Hortal

Todos los años Álvaro me reta a escoger tres elementos culturales y tengo que reconocer que me encanta la idea porque siempre intento hacer algo distinto, simplemente por lo que supone como desafío. Este año voy a escoger algo tan impopular como tres editoriales que, por diversos motivos, han coronado mi árido año lector:

La biblioteca de Carfax

Me encanta el terror, es un hecho, y siempre me he tenido que conformar con lo poco que sale publicado por aquí. Por eso parece increíble lo que han hecho estas chicas con un catálogo inicial de seis títulos de cortes distintos en los que alternan clásicos como Sweeny Todd y sus recuperaciones de relatos victorianos de fantasmas con clásicos modernos como Las Ratas de Herbert, para apostar por escritoras contemporáneas que están modelando el terror futuro como es el caso de Beverly Lee o Gemma Files y su extraordinario Experimental Film. Un lujazo haber disfrutado de tanta variedad que, además, está influenciando a otras editoriales para seguir un camino que no parecía tan sencillo. Han conseguido abrir un nicho que no era tan nicho e imprimirle personalidad y una identidad propia, cada portada está cuidada al máximo detalle. Espero que su siguiente año sea tan bueno como este.

Gatopardo Ediciones

Mucho cariño se aprecia en la elección del catálogo de esta editorial. Hay tres libros que han originado esta elección: en primer lugar, la publicación de Dame tu amor de Joyce Carol Oates, una recopilación de cuentos cortos fabulosa en un momento en que la autora está en estado de gracia dentro de este género, fueron las primeras que se atrevieron a sacarla este año (en el que hemos tenido tres libros de la norteamericana); en segundo lugar, mi reconciliación total con la escritura de Ali Smith, Amor Libre me encantó y, por fin disfruté de la escocesa y sus historias particulares sobre el amor; la última publicación fue Mujeres excelentes, demoré demasiado entrar en el mundo de Barbara Pym, cuando tenía todos los ingredientes para enamorarme. En el horizonte, no cesan las buenas expectativas, Joan Didion y Oates (Desmembrados) tienen buena culpa de ello.

Satori ediciones

Tengo la sensación de que este año Satori ha dado un paso adelante en cuanto a la diversidad de su propuesta sin perder la calidad habitual ni su filosofía de base: la cultura japonesa. Revisando los libros que he leído, me di cuenta de que cinco nada más y nada menos provenían de esta editorial y, además, tengo alguno más pendiente. Solo hay que revisar los títulos de un vistazo para darse cuenta de este hecho. He leído ensayos de Natsume Soseki (Mi individualismo), ciencia ficción (Japón especulativo), un clásico milenario como es el caso de El diario de la dama Izumi, historias de detectives (Los casos del detective Akechi) e incluso una historia paradigmática de ero-guro de la mano de Edogawa Rampo (La bestia ciega). No se están limitando a traer algún libro de Japón sino a mostrarnos todas las vertientes culturales de su literatura… y cada vez se extiende más. Definitivamente, cada novedad suya es un jolgorio para el lector.

Diego Iglesias

Fate/Apocrypha: Episodio 22

Tal vez sorprenda escoger un episodio en particular de un anime, pero es que a nosotros también nos sorprendió cuando lo vimos: el desarrollo de la serie era un tanto irregular y su animación también, mostrando destellos de calidad pero también zonas que dejaban bastante que desear, por lo que esperabas, quizás, un pequeño repunte en alguna escena del final y poco más. Fue entonces cuando llegó el episodio 22 con una animación espectacular de principio a fin. Si los primeros diez minutos de episodio ya eran dignos de enmarcar, no podías imaginarte que la animación de la segunda mitad fuera todavía más increíble. La forma en la que te atrapa con los movimientos de los personajes y la cámara es mágica; puedes sentir la velocidad de sus movimientos, la fuerza de cada golpe, la vivacidad del fuego… Es posible que este capítulo haya marcado un antes y un después, puesto que pocas veces se ven tantos talentos de la industria en un mismo capítulo trabajando juntos, y quizás pasen años hasta que vuelva a ocurrir algo así. Así que, aunque se ignore el resto de la serie, vale la pena acercarse solo a este episodio para disfrutar de su animación.

Todos son el GOTY

En lo que respecta a títulos AAA, este año ha sido bastante interesante. Durante los primeros meses del año hubo tantos juegos acompañados de la frase «Este va a ser el GOTY» que hasta agobiaba ver la lista — principalmente: Breath of the Wild, Persona 5, NieR Automata y Horizon: Zero Dawn — . Pero con estos no bastaba, así que durante el resto del año han salido otras tantas maravillas, aunque no tan visibilizadas, y pocas semanas antes de la época de repartir premios llegó Mario Odyssey, que reclamaba su parte del pastel de las alabanzas. Con tanto título grande de tanto nivel era imposible contentar a todo el mundo en los repartos de premios, en particular los Game Awards, por lo que es normal que al momento aparecieran las quejas diciendo que los otros que no eran el ganador se lo merecían más. ¿Realmente tiene sentido quedarse solo con uno entre tanta calidad? Cualquiera de ellos podría haber sido etiquetado como ganador indiscutible de otros años.

NieR:Automata

Me alegro por Yoko Taro. Siempre ha estado trabajando a su rollo, haciendo obras con un toque personal sin saber cuándo podría cortarse el grifo del presupuesto, y jamás nos hubiéramos esperado el éxito que ha tenido NieR:Automata. Gracias a esta libertad que tiene creando, podemos saborear una historia sobre seres mecánicos que cuestionan temas como su identidad, la fe, lo que implica realmente ser humano o el amor. Y también, gracias a ella, nos encontramos momentos que caminan por la frontera entre lo inquietante o decadente y lo fascinante, como encontrarse a robots intentando celebrar una orgía o un desfile en el parque de atracciones, puesto que creen que replicando los movimientos humanos estarán más cerca de tener vida propia. Para rematar el conjunto llega la guinda del pastel: Platinum Games a cargo del gameplay, con pequeñas visitas a jugabilidades propias de otros géneros. Ojalá con esto haya conseguido un balón de oxígeno durante muchos años y pueda seguir haciendo lo que quiera.

Jorge Joestar

That gum you like is going to come back in style

Al final ha habido que esperar algo más de los 25 años prometidos por Laura Palmer para poder regresar al universo mágico, especial, extraño e inagotable de la maravillosa Twin Peaks. Sin embargo, la naturaleza del viaje que nos ha ofrecido nuestro querido David ha sido muy diferente a lo que cualquiera podría haber esperado. Sí, incluso a pesar de estar hablando de David Lynch. En un momento en el que la nostalgia ochentera y facilona está más de moda que nunca y en el que todo parecía dispuesto para hacer de este regreso un ejercicio rutinario y sin interés, Lynch y Frost han sido capaces no solamente de crear una continuación estimulante de la serie original, sino de hacerla explotar por sus costuras, crecer, desatarse y florecer de formas insólitas e irresistibles ante nuestros atónitos ojos. Todas esas chaladuras como que la Cahiers la haya elegido la película del año tienen sentido cuando uno se sienta y decide embarcarse en el viaje imposible que Lynch nos ha regalado. Porque Twin Peaks: The Return en realidad no ha sido solamente el regreso de Twin Peaks, sino también del propio Lynch como director y autor. Si bien es cierto que hemos tenido que esperar veintitantos años para poder volver a perdernos por el Black Lodge, llevábamos once, desde Inland Empire, sin saber nada de él. Y poniendo en relación este regreso con aquél, es difícil no sentir este retorno a la espesura como algo más, como algo que se parece mucho a la Magnum Opus que creíamos que haber visto en Inland. Un esfuerzo colosal en el que el director se ha recuperado, reconstruido, reinventado y re-presentado a través de dieciocho horas de genialidad ininterrumpida que, por la altura alcanzada, tengo la sensación de que ninguno nos merecíamos.

¡Mujeres al poder, digo, al pincel!

Aún a riesgo de empezar a contar batallitas, 2017 ha sido un año en el que entré pensando que quizá los cómics no me gustaban tanto, que quizá ya había visto todo lo que había que ver y leído todo lo que había que leer, y que era mejor dirigir mi atención a otras cosas. Entonces, en uno de esos felices encuentros que a veces —a veces— proporciona Twitter, vi a alguien invitar a la gente a interesarse y explorar el trabajo de autoras femeninas del mundillo. Dándome cuenta en ese momento de que, efectivamente, no era capaz de recordar haber leído ningún cómic hecho por una mujer me dije «Bueno, por qué no intentarlo», y me atreví a pedir recomendaciones con la intención de solucionar el agravio. El resultado ha sido una de las experiencias más bonitas y enriquecedoras que he vivido los últimos años. En 2017 he empezado a leer a mujeres y desde entonces no he dejado de hacerlo. Y esto, que podría haber sido una anécdota sin importancia ni interés a efectos de una lista como esta, deja de serlo cuando da la casualidad de que una mayoría amplia de los mejores de esos cómics que he leído este año (y en los demás) son de este 2017 de nuestro señor. Cómics como My lesbian experience with loneliness de Kabi Nagata, You & a bike & a road de Eleanor Davis o el bellísimo primer tomo de Mirror de Emma Ríos y Hwei Lim (me parece que Emma está por aquí también, hola Emma), que han sido mis compañeros y han dado voz y salida a tensiones que ni sabía que tenía y que sus homólogos masculinos no estaban sabiendo alcanzar. Así que esta entradita va para todas ellas, las que se han puesto tras la pluma y tras el pincel y han hecho este año algo un poco más feliz y habitable.

El año de la luz

Aunque el impulso inicial era el de hablar aquí de mi juego favorito de este año, Nier: Automata, algo no terminaba de encajar. No parece justo ni inteligente ni adecuado quedarse solamente con un juego de los que han visto la luz este 2017. No cuando lo que ha vivido cualquier aficionado con un mínimo de interés por el medio ha sido esta avalancha, este asalto incesante de videojuegos increíbles. Enumerarlos es inútil, han sido demasiados; tantos que a menudo bromeo con mis amigos diciendo que necesitamos que 2018 sea una basura para poder tener tiempo de jugar todo lo que merece la pena de este año. Pero no ha sido solamente una cuestión de pura calidad, sino incluso también del rango y el alcance de la misma. 2017 ha sido un año en el que los videojuegos han mostrado madurez, interés por ver avanzar su medio y han sido capaces de hacer propuestas para básicamente cualquier perfil de jugador que uno pueda imaginarse, desde el mainstream comercial pero con cabeza de Wolfenstein 2, hasta pepinazos nipones como Persona 5 o Zelda, pasando por joyitas indie como What remains of Edith Finch o Hollow Knight. ¡Hasta ha habido tiempo para ver reivindicada de una maldita vez la saga Yakuza en occidente! En 1998 se juntaron en el mismo año Metal Gear Solid, Ocarina of Time, Half-Life, Starcraft y Grim Fandango, entre otros. Bien, pues este año me ha parecido que no ha tenido nada que envidiarle. Te despedimos con un beso, 2017, el año de la luz (para los videojuegos, al menos).

Jorge Loser

FOX

En el año de su venta a Disney, la productora 20th Century Fox se mantuvo como un bastión para la integración de opciones adultas en el manual del blockbuster para multisalas. No sabemos lo que se perderá o no en esta venta, pero lo cierto es que no muchas multinacionales están dispuestas a tomar riesgos en la producción de películas para las masas y se acaban plegando a las limitaciones del organismo que califica las películas por edades. Así, las únicas películas de Marvel que se han dignado en ofrecer algo de sangre, por ir a lo más obvio, han sido de Fox. Este año, de hecho, con una película que ha dado a los fans de X‑Men la visión violenta de Lobezno que andaban buscando desde hace tiempo. Otras opciones de cine de género ultraviolento con la secuela de Kingsman. Pero además, han conseguido cerrar una trilogía de ciencia ficción tan arriesgada como la de El origen del planeta de los simios sin masticar todo y dejando manga ancha al buen cine clásico o proponer un filme de terror tan radical, bello y excesivo como La cura del Bienestar. Un año en el que se ha notado su riesgo y que, aunque a veces le han salido ranas como Alien:Covenant, han puesto la pasta al servicio de voces y autores, y de eso quedaba más bien poco.

El terror

Pese a que el 2016 tuvo muchos más títulos que merecen conservarse en el podio de la década, es el 2017 el año en el que el cine de terror ha tenido, realmente, un impacto cultural como no se recordaba desde hace mucho, mucho tiempo. En los 2000 hubo un retorno a los años 70 que prendió la mecha de los festivales de género y consiguió que los estrenos en vídeo y en salas limitadas se hicieran con el poder de la industria de la serie B de nuevo. De vez en cuando había un taquillazo pero no eran apuestas fuertes de estudios como La cura del Bienestar, Déjame Salir o IT, que ya es la película de terror más taquillera de la historia y todo un fenómeno pop. A esos hitos de la taquilla, con Blumhouse alcanzando números uno con chorradillas como Feliz día de tu muerte, se suma el impacto televisivo de las series de terror, que llenan parrillas y plataformas con excelentes propuestas como El Exorcista y han dado eventos reconocidos por la crítica de monóculo como Channel Zero, y sobre todo, la rendición al terror y fantástico absolutos de la absorbente, surrealista y muy terrorífica tercera temporada de Twin Peaks.

Noah Hawley

Si hay un nombre que está brillando con luz propia en el mundo televisivo ese es Noah Hawley. Si otro titán del medio como Brian Fuller ha hecho agua con su barroca American Gods, Hawley ha sorprendido a medio mundo con su interpretación de la mitología mutante de Marvel en la insondable Legion, una visión radical de un personaje de los X‑Men que sirve como excusa para ofrecer un catálogo experimental de técnicas narrativas en espiral, fugas al video arte y la excelencia técnica en todos los aspectos de la producción. Una locura fresca y absorbente que no le ha restado tiempo para ofrecer otro rotundo thriller criminal hipercinematográfico con la tercera temporada de Fargo, que empieza un poquito más lenta de lo habitual pero que ofrece una segunda mitad y final antológicos, a años luz de la mayoría de producciones televisivas del año.

Víctor Manuel Martinez

Selfie (Víctor García León, 2017)

Decía el propio director de Selfie que su película es una «alegoría subnormal de España», que es una forma muy gráfica de describir esta historia sobre un hijo de ministro que se ve en la calle cuando a su padre lo detienen por corrupción; es un tipo de costumbrismo español que no se suele retratar en cine. La alegoría es evidente: Bosco (el hijo en cuestión) se cruza en Lavapiés (¡las vueltas que da la vida!) con Macarena, invidente, la única persona que sabe ver (o no ver) sus raquíticas virtudes, detrás de la que va también Ramón, un activista de izquierdas al que la corrección política impide poner a Bosco a caer de un burro delante de Macarena. Lo mejor de Selfie es que presenta de manera magistral esta alegoría tan simple de las dos Españas, gracias al buen ojo, al buen oído y a la mala baba de los personajes, situaciones y diálogos que forman esta autofoto; cualquier selfie es una alegoría, en el fondo.

King Gizzard and the Wizard Lizard

Una de las cosas que más me gustan de King Gizzard es la forma en que sus discos se cruzan. Parece cosa reciente, pero no: en su primer disco, 12 Bar Bruise, ya hay un anticipo, en la canción Sam Cherry’s Last Shot, del «audiolibro del Oeste» que lanzaron unos meses después, Eyes Like the Sky. Estos puentes entre discos siempre han estado ahí. En 2017 se propusieron lanzar cinco discos; cuando escribo esto, aún no ha salido el quinto pero debería estar al caer, si atendemos a los avances que han ido publicando. Son cinco discos muy distintos pero en los que están muy presentes las señas de identidad de la banda, y que siguen jugando al trasvase de ideas de las maneras más disparatadas: los microtonos de Flying Microtonal Banana y las hipnóticas secciones narradas por Leah Senior de Murder of the Universe se cuelan en Sketches of Brunswick East, el disco de jazz psicodélico grabado junto al genio Alex Brettin; ideas de Nonagon Infinity o incluso Paper Mache Dream Ballon, su disco acústico y más pop, asoman en Murder of the Universe, un disco conceptual que fusiona lo narrativo de Eyer Like the Sky con el ruido espídico de I’m In Your Mind Fuzz. Da para hacerse muchas pajas mentales en Reddit, como diría alguien más honesto que yo. En noviembre publicaron otro mastodonte conceptual, Polygondwanaland, un disco de rock progresivo que decidieron liberar de la manera más literal, publicando los masters para vinilo y CD para que sea la gente la que haga lo que quiera: escucharlo, rularlo entre sus amistades, subirlo a YouTube o hacer una tirada en vinilo. Prolíficos y explosivos, King Gizzard siempre han sido de esos grupos que hacen que te ronde por la cabeza la idea de hacer cosas; te activan, te despiertan, te ponen en marcha. Son tan prolíficos que a veces seguir su producción parece un trabajo para el oyente. «El mejor trabajo del mundo», como decía Tim Rogers en la mejor reseña de God Hand.

Tim Rogers (@108)

El autor de la mejor reseña de God Hand (el mejor juego de la historia) ha conseguido trabajo y eso nos asegura una dosis regular de su genio. Me vale. Internet es tuyo, Tim Rogers. Te quiero.

Carlos Martínez

Houseki no Kuni, de Studio Orange

Orange fue desde su primera aparición (Ginga Kikoutai Majestic Prince en 2013, colaborando con Denka Dobo) un estudio a la sombra de las grandes compañías, y ha sido conocido hasta ahora por su trabajo en el CGI de muchos animes. Sin embargo, ninguno de sus éxitos había sido aplaudido hasta la incorporación de figuras como Takahiko Kyougoku, Kenji Mutou o Yoko Kuno a Land of the Lustrous. El manga de Haruko Ichikawa se beneficia de acentuar las perspectivas a través de picados y de contrapicados, además de utilizar para sí la ambigüedad de la historia y su dosificación y dejando que los conflictos de las propias gemas –desde la condición de sus cuerpos hasta el sentido de su existencia con y sin los Lunarianos– haga el resto. El anime logra exagerar las perspectivas combinando la animación digital (recrear movimientos de cámara y re-encuadres, mejorar efectos de luz o de niebla, dinamizar animaciones muy costosas) con la tradicional en las distancias cortas, algunos fondos o los planos estáticos, fluyendo del 2D al 3D con una naturalidad desbordante. El resultado es un anime que juega con la información –aunque no siempre la omita con la misma inteligencia que el manga– y con las inseguridades de varios de sus personajes, siendo Phos quien protagoniza un relato no tan circular, pero sí muy estimulante tanto para la serie en sí como para el antes y después que Houseki no Kuni pueda establecer en el seno de la industria nipona.

Parque de María Luisa, Rafael Riqueni

Este año musical ha sido ingente en cuanto a calidad y a cantidad, y es por eso que descubrir discos más allá de la zona de confort resulta una tarea aún más estimulante. Parque de María Luisa es un ejemplo de las joyas que están escondidas en este 2017. Rafael Riqueni consigue verter todo el trabajo que ha ido puliendo entre los 21 años de ausencia que ha habido entre este y su anterior álbum. Gran mérito de ello se debe a la enorme habilidad del maestro no solo desde su estilo más personal, sino también cuando decide introducir elementos de tango, de música clásica o de jazz; ahí es donde exhibe su formación musical. El guitarrista sevillano configura un disco tan libre en su forma como coherente con su fondo, y el resultado es un disco precioso que irradia alegría y melancolía a partes iguales.

Lacrima Christi, de Teo Hernández

Lacrima Christi es una de esas películas que solo con los movimientos de cámara y con el montaje puede llegar a ser tan apabullante como para que el espectador se maree, se empequeñezca o quede completamente aturdido, cuando no embriagado o seducido, por una propuesta que se entrega locamente a retorcer y a girar la cámara como un poseso. Cada corte, ya sea en una botella de vino o para añadir más piezas de fruta o piezas de vestido, no es sino un nuevo empuje hacia el caos y hacia lo sublime que Teo Hernández, su director, busca. El resultado de tamaño descontrol es sin duda un efecto como pocos se han visto en una sala de cine.

Para aquellos en Galicia que quieran ver su obra, el CGAI presentará tres de sus trabajos —entre ellos «Lacrima Christi»— entre el 19 y el 20 de enero.

Grace Morales

«Detroit» (Kathryn Bigelow)