Todos estamos al borde del precipicio, a un paso equivocado de convertirnos en todo aquello que la sociedad desprecia. No existe persona alguna que sea imposible que jamás cometa un desatino, un acto inapropiado o directamente criminal, porque está más allá de cualquier convención posible de lo que situaríamos bajo el paraguas de la problemática del mal. Los ángeles no existen. A veces sólo hace falta una pizca de mala suerte, hacer una asunción errónea o malinterpretar un hecho para actuar de forma inadecuada o, en el peor de los casos, acabar en el lado equivocado de la ley. De ahí que pretender que existe algo así como una tipología absoluta del mal, la posibilidad de juzgar de forma incorruptible y absoluta cualquier decisión ajena —algo común en los medios de comunicación, que suelen declararse jueces morales más allá de la ley — , siempre se encuentra ante la ambigüedad moral de un juicio que está determinado, de antemano, por una problemática subyacente más profunda: ni existen ángeles ni existen demonios, sólo personas, por lo cual todo acto puede venir condicionado por otros de los que nosotros somos culpables. O en los cuales podríamos haber caído en otras circunstancias.

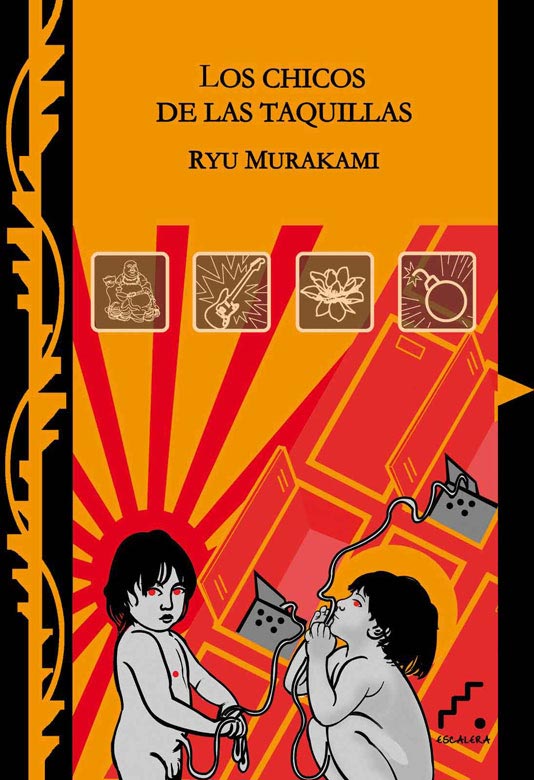

Tanto en Japón como en China ha existido cierta tendencia marginal, aunque no por ello menor, a abandonar los niños no deseados dentro de las taquillas de las estaciones de tren. Aunque es un hecho infrecuente y sólo relativamente común durante las décadas de los 80’s y los 90’s —hasta el punto de haberse contabilizado 191 casos reportados de niños muertos en tales circunstancias, lo cual supuso el seis por ciento de todos los infanticidios de ese periodo — , la problemática tuvo tal cobertura mediática que, a todos los niños que sufrieron esa clase de abusos, se les dio un nombre específico: coin-operated-locker babies. O Coin-locker babies, bebes de las taquillas. O en la versión de Ryu Murakami, más preocupado por lo que sería de ellos al crecer, los chicos de las taquillas.

En la novela seguimos los pasos de dos de esos niños, que nacieron (y fueron rescatados) casi al mismo tiempo: Kikuyuki Sekiguchi y Hashio Mizouchi. Kiku y Hashi. Criados prácticamente como hermanos en el orfanato cristiano Cherryfield, adoptados como tal por los Kuwayama, su vida gira entorno al concepto de haber nacido, al menos, tres veces: en el parto, en las taquillas, en el psiquiátrico. En el primer caso fue ser arrojados al mundo, nacer biológicamente; en el segundo caso fue ser determinados de por vida, nacer como bebés de las taquillas; en el tercer caso fue descubrirles por primera vez el calor humano, nacer como seres humanos. Sólo este tercer nacimiento les permite mantenerse, lograr conectar con los demás, incluso entre sí. Hasta que no conocen el sonido del latido de un corazón, hasta que un médico no logra inducir en ellos el conocimiento de lo que es el contacto humano, sólo comparten la situación de haber nacido como objetos.

Cualquier contacto con otro ser humano es siempre hostil, mediado por el miedo de que nos hagan daño. Por eso es tan importante el amor. Sólo cuando somos criados con amor, cuando somos arropados desde el principio con calor humano, podemos descubrir aquello que hay de familiar en los demás: el latido del corazón, la consciencia de que los otros también son seres humanos. Individuos que también han nacido, que arrastran el mismo trauma. El problema es que los chicos de las taquillas, Kiku y Hashi, han experimentado dos traumas: el humano, el ser abandonados en un mundo hostil, y el de los objetos, el ser abandonados en un espacio cerrado donde no cabe que ocurra nada. No son personas, se les ha reducido al nivel de los objetos. Para ellos, el mundo es una gigantesca taquilla. Sólo su tercer nacimiento, su renacimiento como personas, les permite conectar con otras personas, o siquiera entre ellos. Hasta que no conocen el sonido del latido de un corazón, hasta que médico no logra inducir en ellos el conocimiento de lo que es el contacto humano, sólo comparten la situación de haber nacido como objetos. Como menos que humanos.

Ahí radica el conflicto esencial de la novela: es imposible inducir humanidad en una persona. Hasta el final de sus días son objetos, objetos humanos, pero en ningún caso individuos que puedan integrarse con normalidad en la sociedad. De casa de sus padres adoptivos escaparán al toxicentro, después cada uno seguirá su camino: Kiku irá con Anémona en busca de datura, un compuesto químico capaz de inducir un estado de amok en las personas, con la cual bombardear Tokio; Hashi se quedará con Neva en búsqueda del sonido que les enseñaron de pequeños en la clínica, pero que nunca les dijeron cual era, convirtiéndose en un cantante de éxito en el proceso. Un viaje eterno en busca de su humanidad, o aquello que más se le pueda parecer.

Al final ambos logran alcanzar sus sueños. Cuando por fin la datura invade las calles de Tokio plagándolas de engendros psicóticos propagando la muerte a su paso, Hashi descubrirá por fin el sonido que siempre había estado buscando: los latidos de un madre, el sonido de un corazón percibido desde un interior acolchado. Desde el interior de una persona. Todo por la datura, todo por Kiku. Para lograr ese descubrimiento han tenido que destruir, mutilar y asesinar todo aquello que se les ha puesto por el camino hasta convertirse en algo vagamente humano, en puro instinto desarrollándose en un proceso de autoconsciencia animal que, irónicamente, les va acercando cada vez más hacia la verdadera humanidad. Al fin y al cabo, si todos estamos a un paso de convertirnos en deshechos sociales, en criminales, en seres monstruosos, ¿no es entonces posible que la monstruosidad sea la auténtica esencia de la humanidad?

Tal vez la mayor parte de personas no sean siquiera humanos. Cadáveres de vidas grises, autómatas siguiendo aterrados los dictámenes sociales sin saber que en cualquier momento pueden encontrarse al otro lado de la ley, individuos fichando de nueve a cinco y teniendo hijos no porque deseen hacerlo, sino «porque es lo que toca». Impulsos biológicos con ligera consciencia de sí mismos, accidentes auto-denominados humanos cuando no dejan de ser animales que han glorificado la trampa que habitan, la monstruosa condición de ganado para el matadero, riéndose atemorizados por aquellos que no han podido o no han querido quedarse a vivir en la granja.

¿No suena mejor la monstruosidad, ser aquello que la sociedad ni entiende ni acepta, pero que de algún modo necesita? Tal vez el exterminio de millones de personas esté más cerca de la humanidad que el trabajo asalariado: al menos, en el primer caso, nadie ha intentado ocultar nunca que eso sólo servirá para destruir vidas.