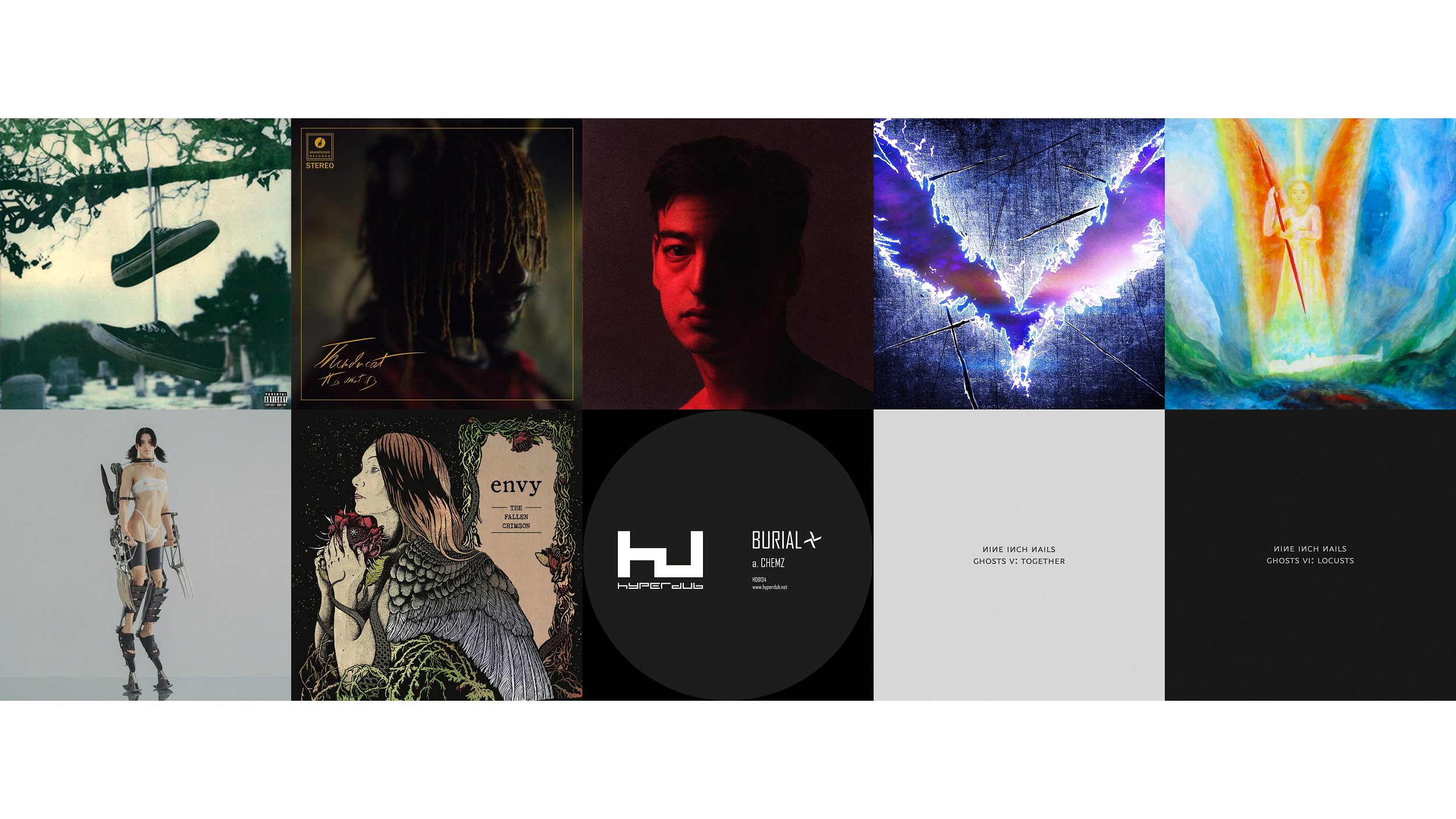

Kindred EP, de Burial

Burial, luz de mi vida, fuego de mis entrañas. Pecado mío, alma mía. Bu-ri-al: La punta de la lengua emprende un viaje de tres pasos desde la cavidad nadeante de la boca para apoyarse, en el tercero, en el borde de la úvula. Bu. Ri. Al.

Una crítica justa sobre Burial haría necesario hacer una transcripción adaptada de toda la primera página de esa obra maestra que es Lolita de Vladimir Nabokov: no hay nada en Lolita que no podamos reconocer en Burial. Nosotros también amamos antes a otros Burial, aunque nunca se llamaron así, y les acompañamos siempre dichosos en su viaje iniciático hacia una madurez que ya conocíamos en nosotros y por eso intentábamos evitarla en ellos; su magia se encontraba en su inocencia, en su exploración de todo aquello que aun era en potencia: las seductoras curvas incipientes, mostrar difusa su identidad al presentarse de forma diferente a como le declara su madre, ser diferencia de sí mismo en tanto viejo amor nuestro apenas ahora conocido; amamos a Burial como amamos a Lolita, porque representa ese paraíso perdido donde todo aun era nuevo. Si siempre puede uno contar con un asesino para una prosa fantástica entonces deberíamos contratar al mejor francotirador que exista en el mundo, o quizás que siquiera pudiera llegar a existir, para conseguir la más fantástica de las prosas para él.

El problema, si es que acaso se puede considerar un problema la absoluta genialidad inaprensible, es que no existe modo de sintetizar de forma convincente que hace Burial en Kindred EP; hay un constante desbordamiento, un ir más allá de lo lógicamente posible, en un fluir caprichoso y aleatorio. No hay nada a lo que aferrarnos de forma sustancial, todo cambia de forma radical a cada segundo, si en un momento dado podemos reconocer trazas propias de Burial al siguiente podemos estar ante una muralla de sonido proveniente del breakbeat para acabar en un wobble bass ejecutado con la perfección de un oído entrenado —que, en su insolencia infantil, parece decir eh, Skrillex, tú tendrás tres grammys pero yo sé hacer música. Mira, mira, ¿ves cómo se hace? Pues esto es lo peor que oirás aquí—; no hay concesiones, no hay donde aferrarse: es puro Burial. Por ello resulta tan fascinante meterse de lleno en un disco que es capaz de adaptar sus registros, cambiarlos, mimetizarlos o evolucionarlos a absoluta voluntad con tal naturalidad que parece más fruto de la improvisación, que no lo es, que de un largo proceso de depuración clínica de cada segundo de éxtasis que nos cede como señal de auténtico y legítimo amor hacia nosotros. Aun cuando sabemos que, para él, esto no es más que un juego: poco le importa si queremos jugar o no, sólo le importa seducirnos, insinuarnos todo aquello del mundo que ya sólo podremos conocer a través de él. Y lo consigue.

Seducirnos no es algo que consiga por lo que hace tanto por lo que sabemos que será: cada canción será el desarrollo de algo más grande aun por venir. Nos dejaría intuir esto ya en Loner canción en continuo progreso, en un in crescendo imposible de proporciones épicas, en donde el sentido de la canción en tanto discurso estético se va perdiendo en una vaporosa suma de capas. Como si todo cuanto existe se hubiera unificado en un único punto constante, Burial articula aquí un agujero negro del dubstep donde al final no queda nada por hacer; todo sonido, ya sea pasado o futuro, que en algún momento se haya pretendido articular pasa por esta aniquilación temporal del todo: nada queda, pues aun todo está por venir.

¿Pero de donde viene y hasta donde va? Indudablemente hacia la pretensión de alcanzar el éxtasis perfecto, que sería en el binomio conformado por su principio y su final. En Kindred es donde consigue, con un minimalismo de recursos completamente obsceno, articular un ejercicio de estilo de dubstep donde el dub se pierde en favor del carácter de puro step; todo es una concatenación de baterías metálicas bien marcadas en los decesos propios de las atmósferas oscuras que articula Burial como principio regidor de su existencia. Nos arroja solos y desnudos en mitad de la ciudad muerta, hogar de los viejos espíritus de las necesidades creadas, siguiendo los cantos de sirena de la musa del LSD que, quizás, esté más muerta que nosotros mismos: no imprime un ritmo seductor en su música, Kindred es la seducción misma — un vampiro que se alimenta de las emociones provocadas por sí mismo, una autopoiesis del sentido. Ashtray Wasp no hace más que rescatar ese espíritu haciéndole un negativo: donde antes todo era step mira hacia el dub; donde todo estaba antes lleno de espíritus meditabundos ahora sólo encontramos una radicalidad exultante de almas en pena chillando al unísono. Pero ahora no seguimos ninguna musa, intuimos el camino, y cuando nos perdemos en el laberinto de sus ritmos en ascenso acabamos en un final querellante que nos obliga a bailar. Detrás de los muros de la desesperación de Burial se encuentra la fiesta perpetua, la fiesta continua del hombre capaz de ver más allá de sus fantasmas, lo único que importa en el mundo porque es el único espacio donde puede nacer una relación auténtica con el mundo.

La sensación de vértigo, sólo mitigada por la natural euforia que provocará en cualquiera que se acerque con la disposición adecuada al disco, es la respuesta natural ante un viaje que nos ha llevado por la versión más depurada y perfecta en su potencialidad de lo que supone la seducción como proceso del amor en sí mismo. Aunque nos resistamos sabe que le deseamos, pero él se resiste, nos hace jugar su juego, y aceptamos encantados aun sabiendo que jamás estaremos a la altura de las circunstancias; el amor encarnado que Burial arroja en el mundo a través de la carne conformada en su música es inaprensible siquiera para sí mismo. Burial es el vampiro que nos acecha, nos consume y destruye en una espiral que va más allá de lo comprensible, de lo aceptable, pero que en nuestra relación de síntesis con él nos permuta en algo más puro: en extensión de la carne del mundo, inmanencia necesaria última, del cual somos parte. Porque esa es la función del auténtico arte, arrancarnos de nuestro solipsismo para arrojarnos violentamente de nuevo en el mundo.