Nada es esencial al hombre, salvo aquello que nace de sí mismo. Aunque los científicos podrían argüir que estamos atados a las leyes de la física, que nadie puede violar la relatividad o desafiar los principios de la gravedad, la existencia misma de la ciencia nos demuestra hasta que punto esa afirmación debería ser matizada; el ser humano es el único animal capaz no sólo de modificar su entorno —entre los cuales hay otros muchos, desde el pájaro carpintero hasta muchas clases diferentes de simios — , sino de dar origen al mundo en el cual después habitará. Cuando hablamos de «mundo», sin embargo, no estamos hablando de «planeta». El mundo es la base cultural, desde un avión hasta el concepto de amor romántico pasando por las obras completas de William Shakespeare, a través de las cuales nos relacionamos de un modo óptimo con los demás seres humanos. O lo que es lo mismo, el mundo son las reglas sociales y el conocimiento (puro o aplicado) al respecto de nuestro entorno físico.

La naturaleza no nos es esencial porque convertimos el entorno, lo natural, en mundo, en cultura. Si podemos hacer que grandes masas de metal surquen los cielos o viajen al espacio, ya que sabemos cómo es posible desafiar la gravedad haciendo improbable que ocurra un accidente, ¿por qué nos mostramos incapaces de elegir a quienes amar? Porque no conocemos las leyes que rigen los dictados del corazón. No somos seres naturales, que no pueden modificar los materiales de su entorno, sino seres culturales, que no pueden modificar los materiales de su mundo.

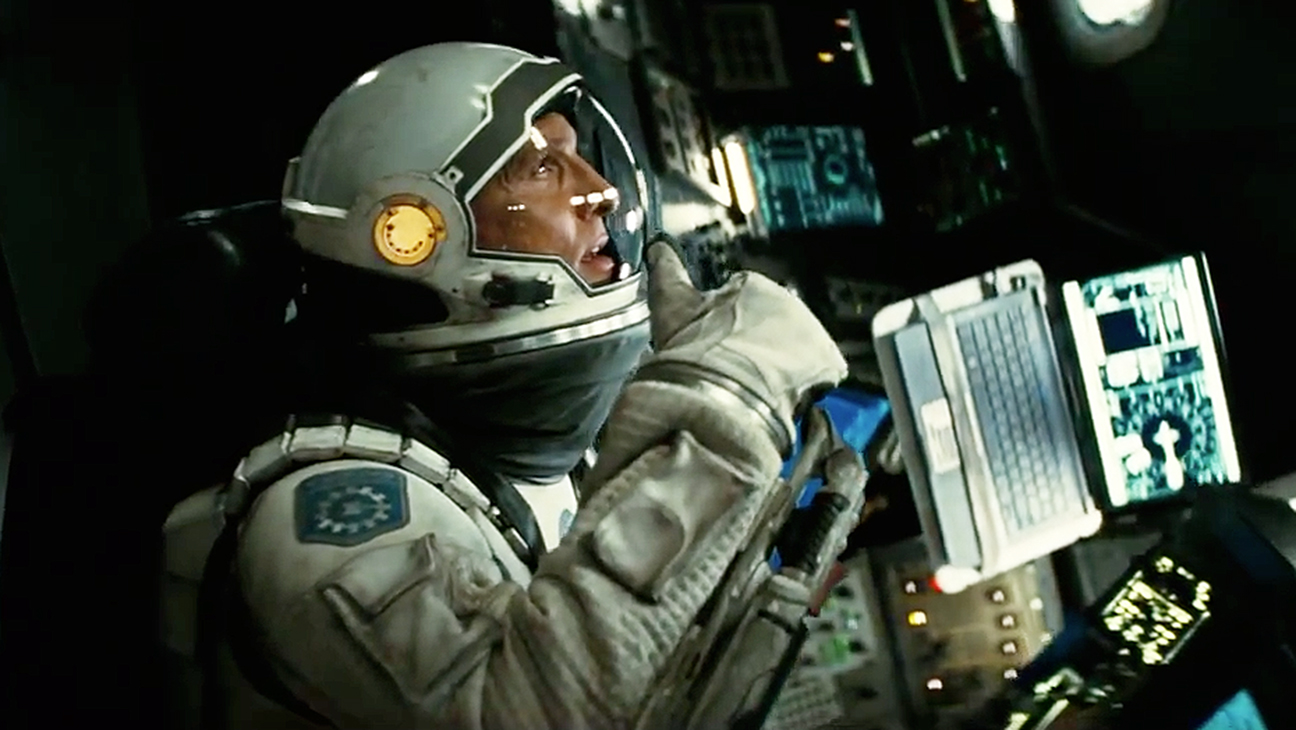

Si somos seres culturales, regidos por leyes interiores, entonces lo importante de la ficción nunca podría ser la adecuación a la realidad física, por más deseable que se pueda considerar en determinados contextos científicos, tanto como puede ser la adecuación a la realidad humana; la ficción debe decirnos algo sobre nosotros mismos, sobre nuestra existencia. Mientras la ciencia se ocupa de la naturaleza, las artes se ocupan de la existencia. La relevancia de Interstellar es, por extensión, ajena al concepto de su adecuación a las teorías físicas —aunque sea físicamente plausible, aun adentrándose en los terrenos de la pura especulación; en tanto ficción, la «falsedad» no existe: sólo existen relatos coherentes o incoherentes— en tanto su importancia nace de lo que es capaz de comunicarnos sobre nuestra existencia en el mundo. No en el planeta Tierra, sino en el espacio interior de nuestra propia existencia.

¿Qué habita entonces en el espacio interior de nuestra propia existencia? La cultura, los sentimientos, el sinsentido. Como seres sensibles, determinados por aspectos culturales, nuestro razonamiento lógico está siempre mediado en alguna medida por aquello que hemos edificado más allá de nuestras bases animales; nuestra imprevisibilidad viene dada no por la imposibilidad de establecer patrones lógicos dentro de nuestro razonamiento, sino por la mediación de aquellas imposiciones interiores que nos determinan. Mediaciones que nos controlan y no podemos controlar en medida alguna. Elegir la opción óptima en términos objetivos es un acontecimiento natural, no así humano.

Partamos de un supuesto autocontenido. Si un planeta (digamos, la Tierra) está muriendo por causa de una serie de plagas que están destruyendo todos los cultivos convirtiendo la vida en la superficie en una nueva suerte de Las uvas de la ira, provocando que deje de haber alimentos para los seres vivos que habitan el planeta, ¿cuál es la solución más óptima cuando la hambruna sea insostenible? Para los animales, para los entes, sería evidente: comerse unos a otros, cachorros incluidos, de forma independiente de su relación anterior para intentar sobrevivir la mayor cantidad de tiempo posible; para los humanos, para los seres, no tanto: el canibalismo es un tabú (cultural), por lo cual intentaríamos condicionar nuestros actos hacia una solución a largo plazo o la extinción sin caer en actos considerados de barbarie. Sólo nos comeríamos unos a otros si tuviéramos pruebas de que un acto bárbaro puede salvarnos la vida —por ejemplo, si nuestro avión se estrellara en mitad de Los Andes y, al alimentarnos de nuestros compañeros, pudiéramos sobrevivir el tiempo suficiente para que nos rescaten — , pero incluso entonces antes devoraríamos a los muertos antes que a los vivos y a los desconocidos antes que a nuestros amigos o hijos, aunque sea la elección menos óptima. Nunca elegimos el óptimo objetivo, porque en la mente humana no existe algo así como la objetividad.

Existe razón, somos seres racionales, pero no somos capaces de llevar nuestras justificaciones hasta último término. Intentamos siempre armonizar lo que dicta nuestra lógica, la decisión más óptima, con lo que nos dictan nuestros sentimientos, aquello que nos hace humanos, pero cuando es imposible mantener la coherencia siempre ganan los sentimientos por encima de la razón. De no ser así, ni siquiera podríamos considerarnos seres humanos.

En Interstellar el planeta está muriendo, es imposible que la humanidad escape de él y sólo con la ayuda de entidades más allá de nuestro conocimiento —no sólo por la distancia físico-ontológica, sino también epistemológica: son capaces de abrir agujeros de gusano o crear espacios extradimensionales coherentes— es posible que podamos continuar nuestra vida entre las estrellas. La misión está abocada al fracaso. ¿Por qué intentan entonces llegar hasta donde ningún hombre ha llegado para lograrlo? Por instinto de supervivencia: todo animal, incluido el humano, es capaz de llegar hasta el límite con tal de perpetuar su existencia. Si para perpetuarla tiene que cometer actos de barbarie, los cometerá pasando por encima de la razón.

Actos de barbarie, pero incluso entonces bajo control. Para que Cooper, un extraordinario Matthew McConaughey haciendo del último piloto de aeronaves con experiencia real en vuelo con vida, acepte salir de la tierra dejando atrás a sus hijos no necesita sólo saber que podrá perpetuar su existencia —cosa que se da por hecha: si la misión sale bien, podrá vivir en otro planeta e, incluso, pasará a los libros de historia; si la misión sale mal, la humanidad se extinguirá de todos modos — , sino que podrá volver con sus hijos. El óptimo racional sería aceptar la misión sin condiciones, porque su autoperpetuación acontecerá de todas formas vuelva o no a la tierra, pero sus sentimientos son más fuertes que su instinto; en tanto habitante del mundo salvar a la humanidad es un salvoconducto inmediato a la eternidad, pero en tanto tal es incapaz de hacerlo porque está atado por una fuerza más poderosa que el instinto: el amor.

Lo cultural (los sentimientos, los ritos, toda edificación humana) es más poderosa que la naturaleza (la física, los instintos, a lo que están atados los animales) en los seres humanos. No es posible entender Interstellar obviando este axioma. El profesor Grand engaña a Cooper porque es el único modo de que acepte emprender su aventura, la doctora Brand quiere ir al planeta de Edmunds porque está enamorada de él —escondiendo sus motivos detrás de una interpretación, por lo demás, racionalmente coherente; lo sentimental no siempre eclipsa lo racional, por más que en ocasiones pueda parecerlo— y el propio Dr. Mann intenta abandonar su planeta dejando al resto en él porque no puede soportar más tiempo viviendo alejado de otros seres humanos. Nadie puede escapar de sus sentimientos. Incluso quien pretenda poder hacerlo, silenciar aquello que le hace humano un determinado tiempo por no tener familia o amigos, acaba descubriendo la brutal realidad de aquello que nos hace humano: los sentimientos son nuestra esencia última, algo que no podemos modificar sin dejar de ser humanos en el proceso.

Los robots CASE y TARS tienen sentido del humor, personalidad, consciencia de los límites de lo que se puede decir, criterios autónomos sobre los acontecimientos y capacidad de razonamiento, por lo cual es lógico dilucidar que son seres y no entes, más humanos que maquínicos. Como seres robóticos pueden desafiar las leyes de la física, pero no pueden desafiar las leyes de aquello que habita en su interior: igual que nosotros estamos mediados por entidades abstractas, llámense sentimientos o fe o esperanza, ellos también, llámense patrones de comportamiento o gradación de valores como «humor» o «sinceridad». No son seres humanos hechos de hojalata o entes robóticos sin autonomía, son seres que asumen sus propias responsabilidades y habitan el mundo en relación con su físico, que difiere con respecto del nuestro. Los robots no tienen por qué parecerse a los humanos. Su modo de interactuar con el mundo es diferente con respecto del de los seres humanos, no necesitan dedos prensiles ni órganos internos, por lo cual su forma debe ser la más óptima para relacionarse con el mundo dadas sus circunstancias. Ningún ser es idéntico a cualquier otra clase de ser, sino que cada uno de ellos va evolucionando según sus propias necesidades.

No es ninguna boutade afirmar que el amor es la fuerza más poderosa del universo. Lo es no porque exista una fuerza universal con existencia independiente de la humanidad llamada «amor», sino porque sólo en el momento que tenemos una serie de cualidades específicas —razón, sentimientos, cultura; inteligencia de una u otra clase, en definitiva— podemos considerarnos seres y no sólo entes; la humanidad se confiere a sí misma su origen, el instante en el que dejan de habitar su entorno para comenzar a habitar el mundo. También lo hacen los robots cuando dejan de seguir patrones lógicos preprogramados para comenzar a seguir su propia lógica codificada en su IA. Ni nosotros somos simples animales ni ellos son simples electrodomésticos, todo ser es más complejo que los entes de los cuales proceden.

Al fin y al cabo, aquello que nos crea no marca el límite de nuestra existencia. Sólo el amor nos salvará, incluso aunque eso no signifique que sólo el amor nos asegurará que podamos legar toda aquella información que sólo podemos transmitir en forma de genes y memes, de la reproducción natural o racional, a todos aquellos que vengan detrás de nosotros para seguir haciendo algo muy natural: perpetuar eternamente nuestra especie.