Si los ojos son el espejo del alma no es porque revelen aquello que las personas no dicen con palabras, sino porque su forma de mirar determina su propia forma de ser. De forma inconsciente elegimos fijarnos en algunas cosas e ignorar otras, discriminando eventos según nuestros prejuicios de lo que supone el acontecimiento del mundo nos dicen que lo que ocurre se ajusta, o no, a lo real; no es lo que decimos a través de lo cual nos conocen las personas, es nuestra forma de mirar lo que les da un mapa de ruta de cómo observarnos el mundo circundante. Las palabras, como los ojos, pueden mentir, pero no las miradas. Nuestro verdadero ser se desvela en nuestra forma de observar aquello que nos rodea.

Si el arte japonés ha ido abriéndose camino con los años (o los siglos) dentro del cerrado imaginario occidental es porque tiene otra forma de mirar. Donde en el arte occidental suele tender la predominancia de la belleza directa, de la perfección, de la luz, en Japón se valora la belleza indirecta, de la imperfección, de la sombra. Donde en el imaginario occidental existe fetichización de la belleza como perfección, cerramiento y conclusión, en el japonés la belleza sólo se entiende como imperfección, apertura e interpretación; donde el modelo básico narrativo de nuestro tiempo ha sido la fábula o el cuento, donde todo el peso recae sobre una conclusión que no deja cabos sueltos e incluso se permite una enseñanza moralizante, los japoneses han encontrado su pauta narrativa en el relato, específicamente en los hechos narrados en el Kojiki —un libro de relatos del siglo VIII que, todavía hoy, es leído y reinterpretado por escritores con fruición— que no sólo son historias abiertas, sino que además están ausentes de cualquier forma de mensaje moral. No pretende comunicar una verdad absoluta e incontrovertible, tampoco sólo entretener, sino demostrar cómo cada forma de mirar articulará su propia verdad respecto a los acontecimientos.

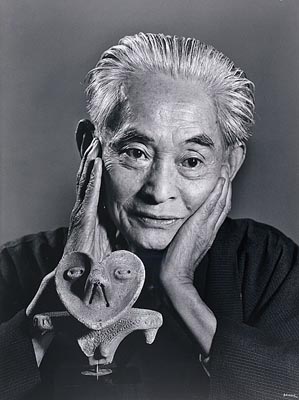

Eso es algo que se aprecia en la obra de Yasunari Kawabata. Cuando abrimos Primera nieve en el monte Fuji comprobamos que cualquier detalle, por insignificante que parezca, puede tener un peso capital en la apreciación del cuento, aunque no por ello ostentará un lugar central en la trama; se nos exige atención, apreciar tanto la estructura como la forma del lenguaje y, por encima de todo, aceptar la necesidad de leer dos veces cada relato. La primera lectura, aceptando el juego, tenemos que dejarnos llevar por el vaivén narrativo; la segunda, como quien discute con un viejo amigo, nos adentraremos en una conversación llena de guiños, referencias y motivos ocultos. Si hemos leído atentamente, en ambos casos atesoraremos la misma sensación: el placer intenso de estar ante algo mágico, único, que no podría haber escrito de ese modo ningún otro escritor. Porque parte del alma de Kawabata reside entre sus lineas.

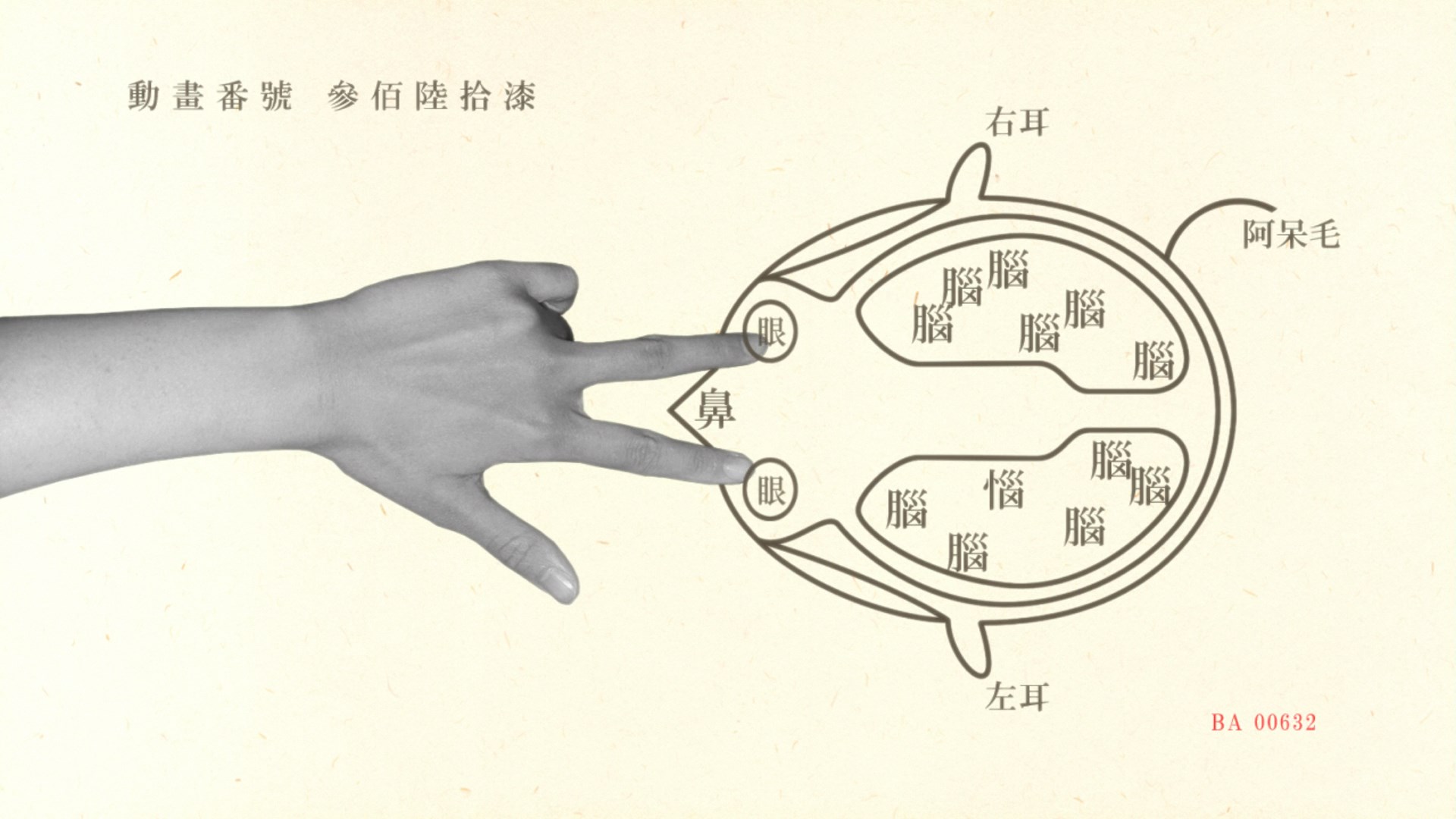

En cualquier caso, en contraposición de lo que pensamos generalmente en occidente, es la forma de mirar y no lo mirado lo que determina esa claridad. Si juzgáramos sólo lo observado, podríamos decir que los temas tratados por Kawabata son bastante limitados. Tan limitados, que es sólo uno: cómo el amor, la memoria y las relaciones acaban torciéndose con el tiempo hasta convertirse, de algún modo, en las expectativas de lo que fueron o deberían haber sido. Pero incluso ahí juega con la mirada. Son ojos perdiendo su capacidad de enfocar, de observar con nitidez, deteriorándose con el tiempo, forzando un ejercicio de improvisación: es el cerebro el que reconstruya la forma de lo que ya no es capaz de ver — su mirada trata de las formas de mirar, de cómo es imposible mirar dos veces de la misma forma.

Esa es la melancólica belleza de su obra. No hace como muchos otros escritores, que pretenden engañarnos, pues ni juega con pirotecnia (forma sin fondo) ni hace trucos de magia (fondo sin forma), sólo nos ofrece pequeñas escenas vistas desde su óptica personal. Sin giro final, sin enseñanza moral: sólo la escena en sí mediada por su particular punto de vista.

Lo observado es, en esencia, el filtro con el que mira cada persona. No intenta que la forma se amolde al fondo, que consiga hacernos ver algo, porque eso sería cargar tintas sobre su propia estructura discursiva; busca forzar nuestra mirada, haciéndola pasar por una membrana diferente —más vieja, más desgastada; en parte también conectada a otro sistema nervioso, como si de repente, a causa de la lectura, nos convirtiéramos en un ser bicéfalo: la quimera de un escritor — , para que seamos capaces de apreciar el mundo desde otro color diferente, desde la forma de observarlo que le es propia sólo a su autor: Yasunari Kawabata. Es la belleza no como emanación de lo bello, sino la belleza como medio a través del cual se puede alcanzar el fin mismo de la infinita apertura hacia la belleza de las cosas. Nos permite apreciar la belleza (o la emoción correspondiente) evocada desde el punto de vista de otro individuo. Abre nuestra mirada hacia otros aspectos del mundo a los cuales estábamos ciegos.

Sus relatos son siempre escenas cotidianas, in medias res, sin respetar ni tiempo ni espacio ni continuidad entre versiones según diferentes personajes. Con omisiones flagrantes, en varios casos. Y lo son porque lo real carece de importancia, no existe, pues sólo la forma de mirar los acontecimientos, que depende de cada individuo, inflama de vida al entorno. Al fin y al cabo, si un árbol cae en el bosque y no hay nadie para oírlo, ¿emite algún sonido?