A la persona que más difícil nos resulta conocer es a nosotros mismos. En tanto mediados por infinidad de acontecimientos, ya sean externos o internos —lo que ocurre en el mundo o lo que ocurre en nuestro fuero interno, respectivamente — , nuestra personalidad se moldea de tal modo que es más fácil apreciarla desde la distancia que confieren los otros; no podemos observar de forma objetiva nuestras cualidades, ya que siempre se verán mediadas por nuestra creencia de que lo normal es pensar o sentir como lo hacemos nosotros. Es natural que carezcamos de necesidad de cuestionar nuestro comportamiento a la hora de hacerlo, ya que es el único modo que conocemos de hacerlo. Es cuando un tercero asume un comportamiento que consideramos incomprensible, ajeno, cuando se abre la posibilidad de la introspección: en el otro encontramos el germen del autoconocimiento, porque podemos apreciar la existencia de otros yoes que no son el nuestro.

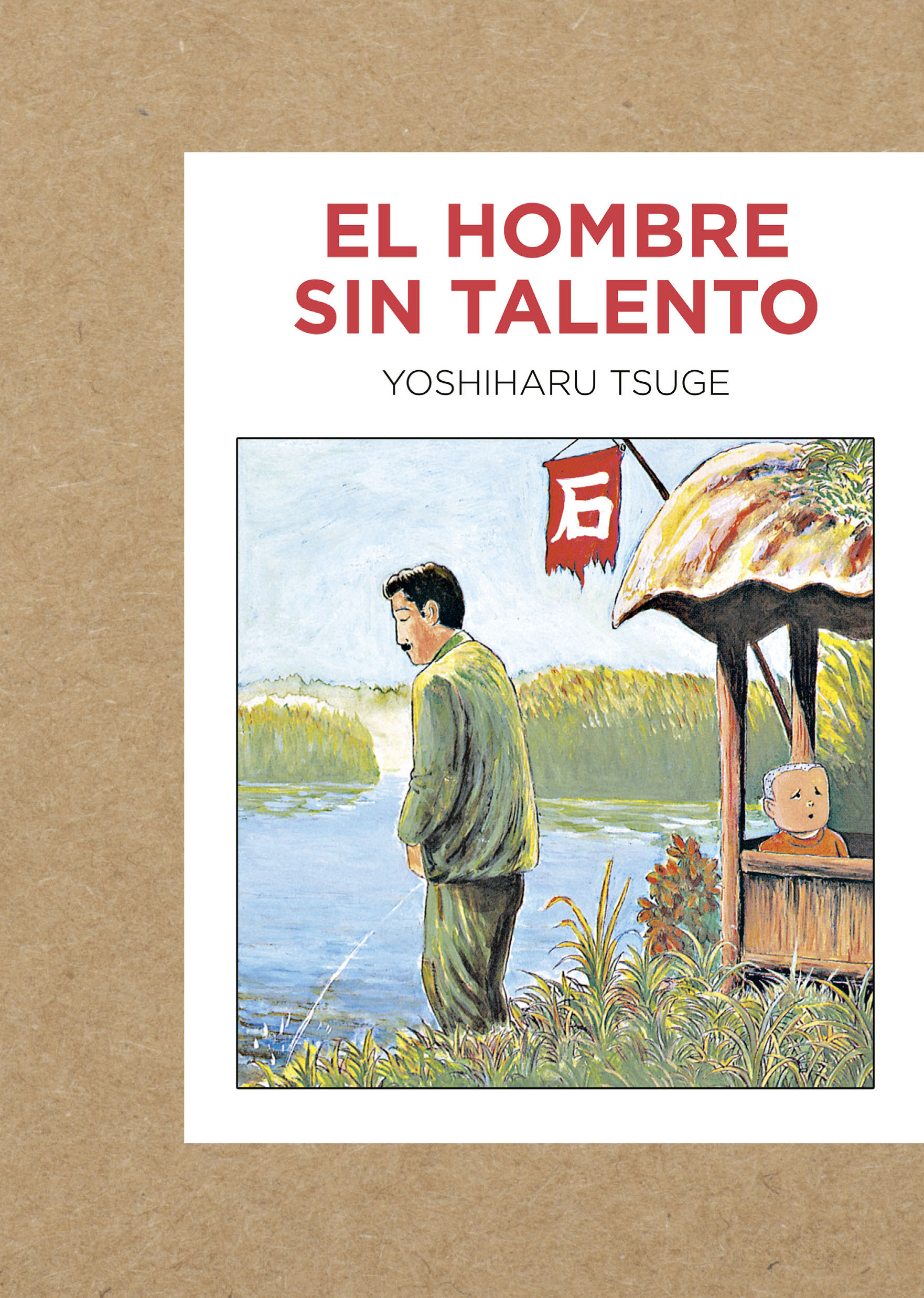

Nada más empezar lo primero que sabemos de Sukezo Sukegawa, el protagonista, es que vende piedras. Lo segundo que es inútil, que en realidad no sabe apenas nada de piedras ni es el primer trabajo precario que ha tenido: antes ha vendido antigüedades, ha reparado cámaras rotas, ha dibujado manga. Salvo que en una de esas cosas no era en absoluto un inútil. Cada una de esos trabajos, de las personas que conoce que le conducen hacia intentarlo en cada uno de ellos —generalmente, personas con historias dramáticas a sus espaldas — , van moldeando su personalidad de forma constante, conduciéndolo hacia un descubrimiento más profundo de sí mismo; no es casual la elección de su profesión como vendedor de piedras, porque él es como una de esas piedras: el tiempo, el transcurso de la vida, le va desgastando, puliendo sus asperezas, convirtiéndolo en otra persona. El problema es que no lo hace mejor persona. Sukegawa es un hombre con una depresión profunda, incapaz de apreciar sus atributos, y por ello arrojado en un foso oscuro donde sólo cabe hacer tres cosas: dormir, angustiarse y dejarse llevar por oportunidades absurdas en vez de intentar recuperar su auténtica pasión, aquello en lo que tiene auténtico talento: el dibujo.

Somos animales gregarios porque requerimos de los otros para pensarnos, para desentrañar nuestra propia identidad. Sin otros humanos no seríamos nada más que animales. De ahí que Sukegawa haga todo no por impulsos o auténtico deseo, sino porque toma de ejemplo lo que hacen terceras personas; se define por su gregarismo incluso más que por lo que piensa —ya que en su fuero interno tiene dos convicciones, pero sólo una de ellas es suya: que no desea volver a dibujar manga— o los acontecimientos ocurridos en su vida. De ahí que El hombre sin talento no trate sobre un desgraciado demasiado inútil como para vivir en sociedad, sino sobre un hombre demasiado deprimido como para escuchar a su propio corazón.

En ese sentido, es su mujer quien parece agravar su situación en mayor medida. Al decirle siempre que es un inútil, arrastrándole al fango de forma metódica, le recuerda de forma constante que es un inútil que ha fracasado en todo lo que ha emprendido: no sólo su serie de trabajos ridículos para los cuales no estaba cualificado, sino también como artista. Incluso cuando eso no es cierto. En el comienzo del cuarto capítulo, El viaje, descubre que se paga un precio desorbitado por sus obras, también por sus originales, pero ni siquiera se molesta en intentar hacer negocio con ello o buscar el modo de volver al manga; está desencantado con la industria, con la total desafección que siente por el arte, de ahí que busque el modo de vivir sin trabajar. O trabajar sin trabajar. Su depresión no nace, por más que se agrave, de su mujer diciéndole que no vale para nada, sino de un sistema industrial capitalista que aplastó su espíritu inconformista hasta convertirlo en un animal moribundo, pero, a su vez, en un anarquista: no desea esforzarse, contribuir con el mercado, sólo aprovecharse de él.

Siguiendo ese hilo, su mujer es tan víctima del sistema como él. Algo presente en un detalle sutil, aunque determinante, en el segundo capítulo, El hombre sin talento, que es donde se desarrolla de forma más precisa la relación existente entre ambos: aunque ella aparece bastante, nunca vemos su rostro. Siempre está de espaldas o bocabajo o algo cubre su cara, en un claro simbolismo de su identidad difuminada. No es una elección casual. En capítulos subsiguientes si podemos verla, y cada vez que Sukegawa tiene su rostro oculto es porque siente angustia, vergüenza o miedo; lo mismo se aplica para su mujer. De ahí que el primer capítulo acabe con ella suplicándole que vuelva a dibujar, diciéndole que sólo vale para dibujar. Acabando entonces con las campanas de la iglesia sonando, en forma de epifanía: si existe una cosa en la que los otros le reconocen, es como dibujante.

Con todo, su relación de reconocimiento no es de un sólo sentido. En el tercer capítulo, Los pájaros, se narra la historia de un vendedor de aves con un talento innato para conseguir los mejores pájaros, que finalmente acaba suicidándose se sabe bien si por accidente o intencionalmente al intentar volar; Sukagawa acabará en el mismo lugar que aquel, imitando sus movimientos antes de echarse a volar, hecho que no acabará haciendo al llegar su hijo para buscarlo. En el sexto y último capítulo, Esfumarse, se narra la historia de un poeta llamado Seigetsu que vagó por todo Japón imitando los viajes de Bashō, para acabar muriendo sólo e ignorado por las generaciones venideras; Sukegawa acabará pensando lo idiota que es Seigetsu, tumbado en su puesto de piedras.

No existe ni siquiera la posibilidad de evadir la ironía. Cada capítulo, si es que no cada viñeta, es un intrincado mosaico de sutilezas a través de la cual, en un juego entre lo pop y lo distinguido, entre el manga y el gekiga, se desarrolla una narrativa que nos transmite la brutalidad de la existencia, del modelo industrial capitalista, el lugar paradójico del arte en la sociedad, lo terrible de la depresión, la imposibilidad de reconocer el propio yo o el papel que juega la casualidad en nuestras vidas sin dejar de ser, en ningún momento, algo que puede leerse como nada más que la historia muy bien contada de un perdedor que pasa de todo. Incluso cuando eso es conformarse con la superficie de una profunda y perfectamente construida obra de arte.

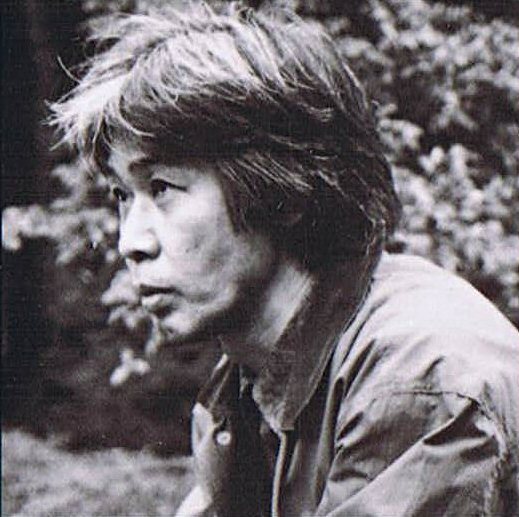

Aun con todo, todavía no hemos alcanzado su núcleo duro. Toda obra de arte, por alejada de la realidad que se suponga, siempre está preñada de detalles biográficos de su autor: intentamos descubrirnos en el otro, incluso si ese otro es un objeto artístico. De ahí que Yoshiharu Tsuge padezca depresión crónica, haya sido vendedor de cámaras de segunda mano o desconfíe de los intereses de la industria. El hombre sin talento no es la historia de Yoshiharu Tsuge, pero es un reflejo de algunas partes de su espíritu.

Espíritu es lo que predomina en El hombre sin talento, no porque Tsuge pretenda mostrarnos algo esencial de sí mismo que desee compartir —en realidad, nadie desea compartir su depresión con ningún otro que no sea la muerte — , sino porque logra cristalizar a través de su narrativa algo con lo que todos podemos sentirnos identificados: la angustia, la sensación de fracaso, la liberación que sentimos al hacer aquello para lo cual tenemos un talento especial. Para lo cual sentimos que hemos nacido. De ahí que la ironía sea imposible de evadir, porque el título de la obra ya es irónico: si se dice de Sukegawa que es un hombre sin talento, si incluso él mismo lo piensa, no es porque lo sea de verdad, sino porque la sociedad en la que vivimos no confiere oportunidad alguna para que se desarrollen aquellas personas cuya meta está más allá o completamente alejada de la mera acumulación sinsentido de capital. Como el caso de Sukegawa, de Seigetsu, del hombre-pájaro. Ahí radica la paradójica condición del arte, tener que ser profundo y universal cuando debe ser un gesto familiar y privado. Como, de hecho, logra el propio Tsuge.