I. Todo que se afirma sin pensar es verdad

Todo es fabuloso. Se nos vende de forma constante que todo va mejor, que la crisis ya ha pasado, que pagar sobreprecio por productos básicos es algo normal; el capitalismo tardío ha encontrado en la retórica el arma última: a través de una buena narración, cualquier cosa parece ser verdad. Al fin y al cabo, ¿quién no quiere creer que las cosas ocurren por alguna razón superior bien ordenada que se puede predecir? Esa es la base de la religión, también del gesto religioso del capitalismo. Se nos vende un finalismo de lo inmediato, que el mundo ha llegado al cenit de su desarrollo y debemos adoptarnos al destino que éste marca, que nos convierte en productos de consumo, objetos juzgados por lo bien que se adecuan al metarrelato imperante. En consonancia, actuamos al respecto: sonreímos para vendernos como alegres, dinámicos, optimistas cara a los demás; compramos para mostrarnos en la onda, sabiendo sobre qué hablan todos, integrados dentro del sistema; cambiamos para resultar más adaptables, más adecuados, más necesarios para las necesidades del mercado. Se busca encajar en lo que los demás esperan que seamos, ajustando nuestra existencia a los elementos que mejor se venden en cada momento.

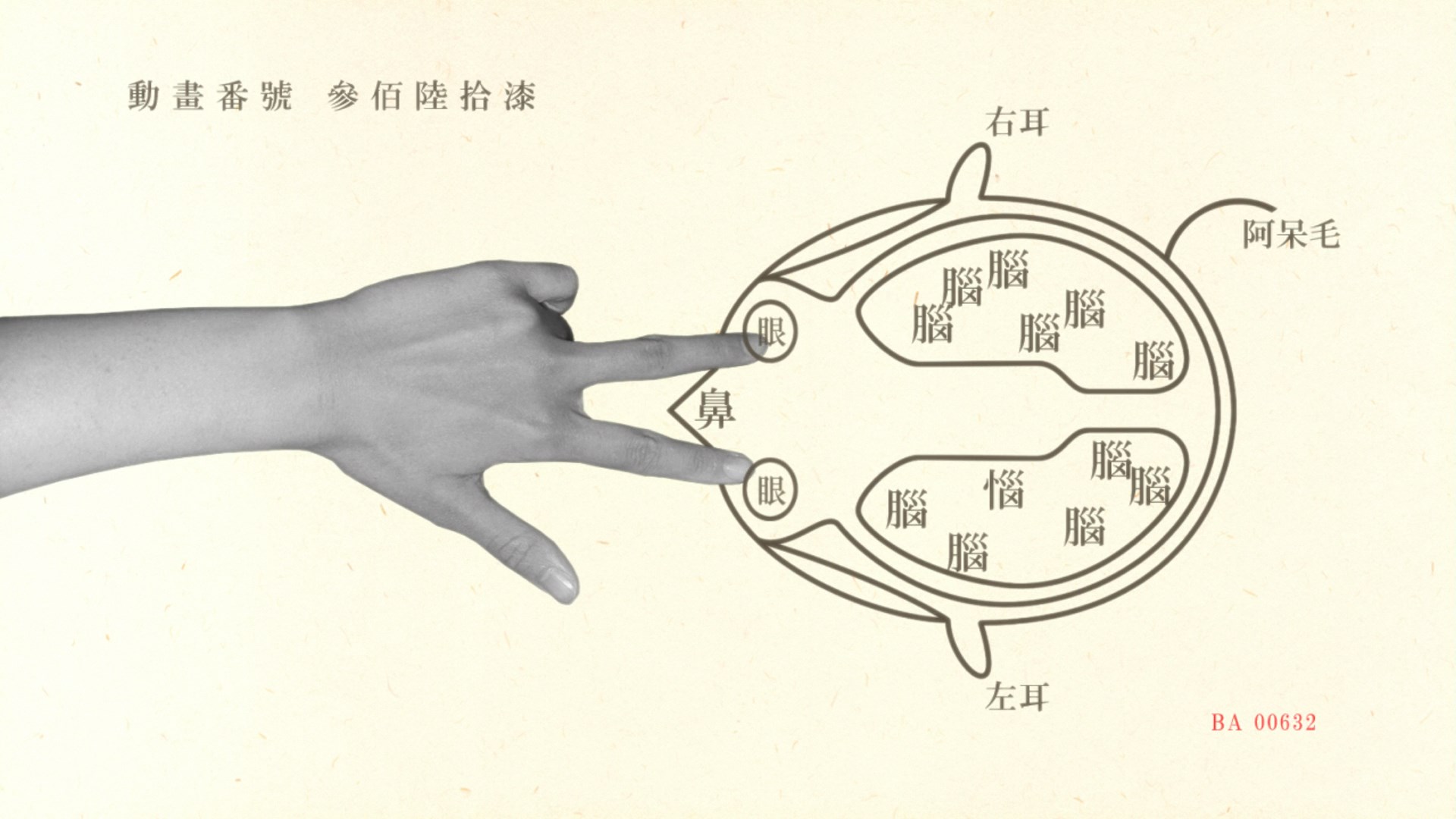

Nadie debe ser único, excepcional, porque cualquier gesto personal podría cambiar el mundo, demostrar que el orden no es absoluto. Que el mundo no está construido sobre bases inamovibles. El problema es que somos reducidos hasta ser convertidos en objetos, olvidamos aquello que supone juzgarse sólo desde uno mismo —o lo que es lo mismo, olvidamos qué es ejercer la autocrítica ignorando la opinión de aquellos que repiten la agenda oficial antipersonalista de forma repetitiva — , produciendo que sea imposible tener personalidad alguna. Incluso cuando queremos salirnos de los márgenes, somos reconducidos a través de la destrucción; se nos bombardea con el mensaje, se silencia nuestra presencia, la gente nos da de lado. ¿Por qué? Porque es más cómodo vivir sin pensar, creyendo que la vida debe ser una fiesta constante.

II. Todo infierno es ignorar el exterior

Existir ha devenido un trabajo a tiempo completo. Cada gesto, cada palabra, cada acción, es juzgado de forma constante para evaluar nuestro nivel de adecuación al mundo exterior; no podemos dejar de sonreír, porque se nos juzgará por no estar felices, no podemos dejar de consumir, porque se nos juzgará por no comprender lo que está ocurriendo, no podemos dejar de cambiar, porque se nos jugará por intentar arreglar lo que no está roto. Vivimos en el tiempo de la edad de oro de todo: de la televisión, de las relaciones personales, de la «nueva» política. Nadie se implica con nada, todo es una nueva obra maestra, todo lo que está por venir siempre es mejor o más brillante que lo que ya ha venido. Pensar no es una opción, seguir consumiendo es obligatorio. Ocupamos cada instante de nuestra vida para estar al día, ahogando en vaguedades nuestra presencia, vendiendo nuestra personalidad al mejor postor. El mejor postor que es siempre el mismo, aquel que ha escrito las reglas, quien nada pierde porque todo lo humano le es ajeno.

Todos necesitamos tiempo libre. Tiempo libre significa no seguir consumiendo, sino abrir la ventana a la posibilidad de conocernos de forma profunda: cantar la canción más triste del mundo, escribir un cuento sobre nuestra situación, ver una película que apele algo profundo que desconocíamos de nosotros mismos; tiempo libre no porque no hagamos nada, sino porque no dirige nuestra mirada con el propósito de construir algo útil para la sociedad. Libre porque resulta liberador, porque rompe con las cadenas diarias de la opresión. A veces es bueno sentirse triste, arrepentirse, descubrir que huir hacia adelante sólo ha servido para hacernos cada vez más daño. Que sonreír es inútil cuando no lo sientes, que las heridas duelen para aprender de ellas.

III. Todo lo eterno se construye en el interior

El final de la historia es una entelequia que existe como una contradicción de sí misma. Aquello que ha terminado ya no evoluciona, está muerto por definición, por lo cual no conoce de ninguna posibilidad de cambiar; aquello que está vivo cambia, evoluciona, asume formas diferentes y, lo único que permanece inamovible dentro de él, es su núcleo interior. Lo superficial cambia, lo auténtico desaparece. Si Shakespeare es inmortal o Los Simpson han sobrevivido veinticinco años es porque, más allá de la aceptación de la sociedad —de si se ajustaban al deseo superficial de cada momento — , hablando de lo más profundo: de lo que significa ser humano. Cuando el capitalismo muera, cuando muera nuestra consideración de cualquier otro como objeto, sólo sobrevivirán aquellos que hayan conectado con aquello que nos une a los demás como seres humanos. En épocas de cambio no permanece el mejor adaptado, sino aquel que puede mudar su piel sin destruir aquello que tiene en común con los demás. Los gustos cambian y las modas son efímeras, por eso deberíamos ser auténticos remitiendo siempre a lo más profundo.

No podemos huir, pero podemos forzar al sistema en sus propias contradicciones internas. Ser nosotros mismos, escuchar nuestra voz, buscar aquello que nos hace humanos en vez de aquello que los demás nos exigen de nosotros, es la forma más efectiva de dinamitar los cimientos del presente; cuando es imposible confrontar la inmensidad del ahora, entonces debemos proyectar nuestras acciones ante la posibilidad del ahora futuro. Ser nosotros mismos es nuestra lucha cotidiana, no convertirnos en objetos es nuestra única posibilidad de sobrevivir a la eternidad. Al fin y al cabo, permitirnos ser objetos sólo servirá para comprobarnos en ese futuro como objetos desechados por obsoletos, porque no había nada auténtico en nosotros. Fantasmagorías de nuestra propia existencia, muertos incluso antes de haber nacido.