Salve, señora de las pesadillas, la muerte, la locura, la desesperación

Aunque siempre ha existido el terror hacia lo desconocido, caracterizado en la existencia del otro, del que piensa o actúa diferente, su presente ha ido evolucionando conforme cambiaban los tiempos. Incluso en el caso más paradigmático, el del satanismo, podernos ver cómo lo que preocupa en él no es siempre lo mismo: en la edad media, perseguido por confluir contra el poder divino de la iglesia; en el siglo XIX, por herramienta de poderosos; ya en el XX, entre los 60’s y 80’s, por ser el enemigo invisible que amenazaba las vidas de la comunidad en general. Nada aterra más que la otredad. Por ese motivo, aunque cambie de forma, aunque asuma diferentes métodos o medios, siempre buscamos aquello que podamos temer y gritar «¡bruja!», nacido de la simiente de dios y el diablo, no tanto para confirmar que tenemos razón como para asegurar que enfocamos la mirada hacia otro lado: sin brujas, sin Satán, ¿qué cristiano no acabaría cuestionándose, para empezar, su propia creencia? Sin enemigos, ¿quién no acabaría cuestionándose, para empezar, a sí mismo?

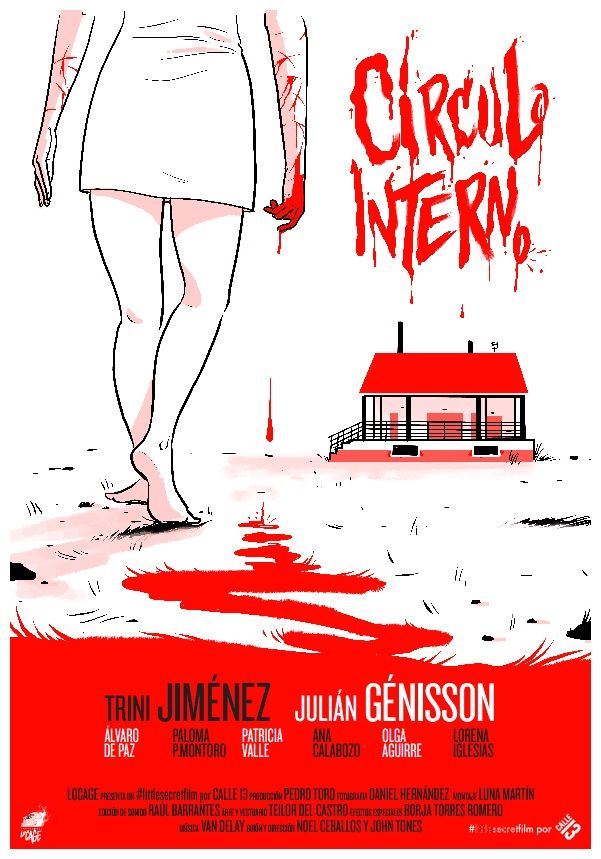

Circulo interno es coherente desde su mismo título, porque estructuralmente asume la forma de una serie de círculos concéntricos que van creando una imagen argumental que sólo se resuelve en la suma de todos ellos: siempre se puede sospechar la existencia de más círculos, un salto más en la dimensión específica de lo representado, pero no por ello se conoce, de forma fáctica, su existencia. No hasta que se nos presentan. Empezando por el círculo más amplio y más abierto a la interpretación, una mujer ensangrentada vagando por el campo —no sabemos que hace allí, pues podría ser nadie y cualquiera — , la película acaba en el círculo más concreto y cerrado de la interpretación, una mujer ensangrentada andando por el campo —conocemos quien es y cómo ha llegado hasta allí; el viaje hacia el conocimiento ha terminado.

Siguiendo la lógica expuesta, en tanto espectadores, comenzamos en los círculos exteriores, las formas más epidérmicas de cualquier organización o secta, hasta, según profundizamos en el conocimiento de sus secretos y movimientos ocultos, ir penetrando de forma orgánica hasta su círculo interno, el lugar donde se define todo acción y conocimiento acontecido dentro del mismo. Círculos concéntricos, pues, porque la película se desarrolla a través de ellos para revelarse en la trama: el conocimiento nos es expuesto, por esotérico, como un ritual trascendental. Esa es la función de Ceballos y Tones, directores, convirtiendo a la película en un movimiento especular donde la idea del rodaje resulta equivalente a aquello que nos presentan: dirigen a los actores a través de un conocimiento prohibido, deshilachado, presentado en fragmentos desordenados, haciéndoles intervenir en el proceso para llegar aún más lejos de donde quedan. No sólo porque sea su deseo, sino porque así son las reglas emanadas desde arriba: en éste caso, las reglas de #littlesecretfilm, que obligan a rodar en tiempo y medios mínimos, incluyendo diálogos improvisados. Como un culto o sociedad secreta, sólo que menos oculta que discreta.

Además de directores, también ejercen de guías a través del conocimiento secreto de la sociedad que sólo ellos conocen, ¿Cómo lo descubrieron? No porque lo inventaran, ya que nada queda por inventar, sino porque lo heredaron: bebiendo del terror italiano y americano, de los colores saturados y de las torturas en sótanos —si hemos quedado que eran cultistas, ¿qué no nos harían si revelamos sus secretos? ¡Intuyan lo que les regalo arriesgando revelar lo que ellos puedan considerar de más! — , consiguiendo con ello desgarrar la cortina que oculta el auténtico acontecimiento del mundo. Quizás no en el físico, en el inmediato, pero sí en aquel mostrado a través de epifanías en rojo profundo.

El problema de este culto es que, sin pretender en ningún momento sangrarnos dinero, carecen también del suficiente para hacer cumplir sus objetivos de modo vistoso; ni es el Club del Fuego Infernal ni sus maestros pueden permitirse que lo sea. Son las reglas de #littlesecretfilm. Cumplen de sobra en lo técnico, justificando su prometido gasto excesivo en sangre y prótesis, pero les falta el tiempo y el dinero para que el ritual que desatan en forma de película acabe siendo tan grande como se intuye; sus diálogos, torpes, y sus efectos, no siempre del todo bien resueltos, muestran no tanto la necesidad de un mayor presupuesto como lo que podrían hacer el futuro con más tiempo y medios. Ayuda la modestia, que carguen el peso sobre un argumento pequeño, multiplicando sus resultados como en una caja de resonancia: amplifican y modulan el sonido a través de reverberaciones interiores, no acumulando más instrumentos. Suena más grande de lo que es, porque armonizan de forma adecuado los pocos elementos que tienen. Las revelaciones construidas de forma sucesiva como un avanzar constante hacia un destino incierto, pero revelador, es lo que dota de significado, de potencia, a una película que, como ciertos rituales, de su intimidad nace su inteligencia.

Como ejemplo de rape and revenge donde ambas facetas ocurren como una sola en un final apoteósico, como una reivindicación oscura de aquello que hay de mágico en ciertas personas —en cualquier caso, no en aquellas que afirman ser «un poco brujas» — , aquello escondido tras la celosía es la revelación de lo singular contenido en el mundo. El terror ya no viene producido por un mundo irracional, absurdo, sino por lo contrario; el mundo está perfectamente ordenado a través de un caos que sólo la mujer, o cierta clase de ellas atravesadas por el hombre, es capaz de revelar, u ordenar, a través de su cuerpo dado al conocimiento del cosmos.

Si el odio al otro es el medio más común para ocultar nuestra ansiedad ante un mundo irracional, ¿dónde nos deja la situación de un otro cuyo cosmos es ordenado en su cuerpo? En el abismo, o en la traición de toda posibilidad de venganza.