Existen problemas universales que por capricho, o por patriotismo interpretado como revés, solemos asociar de forma unívoca a la patria propia. No hay nada de congénito al país, a España, aunque resulte extraño de pensar, en lo que respecta a la corrupción o la escasa educación de sus habitantes: esa es la norma común en todos lugares, donde siempre destaca lo malo sobre lo bueno. Toda sociedad juzga desde donde más alta suponga su virtud. No es tanto una herencia recibida, como la idea de una herencia recibida. También es cierto que gracias a la neo-lengua y las expectativas discursivas de la política actual resulta incluso peligroso hablar de herencia recibida, concepto envenenado por cargado de ideología mal disimulada, en tanto puede dejarnos en situación de oneroso ridículo al interpretarlo desde el ámbito político. Demos un paso atrás ante el prejuicio: entendamos el concepto libre de «herencia recibida» descargado de interpretación. Como nada más que herencia.

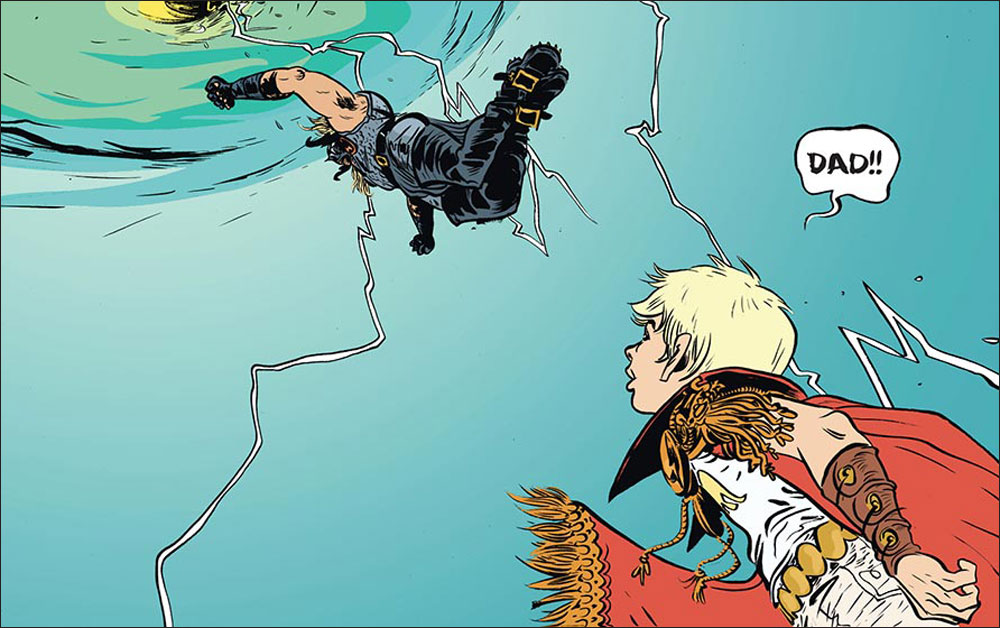

Tomar distancia nos permite leer Battling Boy como aquello que es, como la responsabilidad de la herencia recibida como peso insoportable, en su sentido más literal posible: la de hijos que tienen que vivir bajo la sombra de padres, si bien no autoritarios, sí con la suficiente fuerza personal con respecto del mundo como para que su sombra les arrastre hacia las simas más profundas de la lucha interior. Haciendo de la historia iniciación de Battling Boy y Aurora West, iniciación dada por padres ausentes —con diferentes grados de ausencia, ya que donde uno desaparece para permitirle crecer por sí mismo el otro desaparece en tanto dado por muerto (porque, como sabemos, no hay muerto sin cadáver) — , su interés radica no radica sin embargo por mostrarnos la dificultad de vivir bajo la sombra de un padre, sino por aquello que nos dicen de otra característica más problemática, común y aunada con la infancia: los problemas de crecer, de abandonar la minoría de edad, de tener que enfrentarse al mundo.

Aunque sea en dos grados diferenciados, en tanto siempre se dan condiciones diferentes en lo que respecta a cada uno, la historia parte de aquello que tienen en común y distinto sus dos protagonistas. Cambia entre ellos no los acontecimientos de fondo que mueven sus vidas, sino la forma: ambos tienen que enfrentarse al legado de padres que han alcanzado cotas imposible. La distancia entre ambos es que donde uno sólo tiene que demostrarlo a sí mismo y a su familia, la otra tiene que demostrárselo a sí misma y la sociedad. Aurora West se enfrenta a la memoria de su padre en la misma medida que Battling Boy se enfrenta al juicio de éste; mismo principio, dos modos.

Ambos están motivados por la necesaria injusticia que rige sus vidas. Injusticia porque no se juzga sus logros por aquello que hacen o harán, sino por aquello en comparación de lo que son; sus padres son la vara de medir a través de la cual se juzgará, si es que no se juzgan ya, sus actos. Esa es su apuesta común. Battling Boy es joven, divino y tiene una serie de camisetas que sólo por intuición sabe que pueden hacer —algo muy propio de Paul Pope, quién más y mejor ha hecho del vestuario super-heróico un sentido explícito por sí mismo; la ropa no sólo se viste, sino que nos viste (lo cual conectaría la historia con la quizás más vanguardista, desde luego menos juvenil, serie de anime Kill la Kill) — , a diferencia de Aurora West donde predomina la técnica sobre las cualidades innatas. Como contrapuntos de una melodía común su encuentro sólo se puede saldar con la necesidad de vertebrar esa distancia infinita que medio entre ambos por, en último término, ser lo más próximo al otro que pueden conocer: divinidad y vigilante, unidos por la técnica, por padres de figura inconmensurable, su camino queda escindido por las particularidades propias que tienen que acarrear cada uno de ellos en sus vidas.

Escindidos porque sus orígenes importan, en tanto no es la misma historia la de una vigilante de padre muerto en combate que la de un hijo divino cuyos padres esperan de él que demuestre sus capacidades heredas. En ambos casos, hablamos de ritos de paso. Por eso puede considerarse que el cómic está enfocado para niños, que no por ello es infantil, ya que habla de algo que éstos conocen: la expectativa que la sociedad deposita en ellos. La hostilidad inherente de la misma. Puedes divertirte, pero siempre hay una figura de autoridad que te dice aquello que tienes que hacer; dar una buena imagen, seguir los dictados de la sociedad y no salirse de la foto, son elementos regidores de la misma. ¿No te gusta el colegio? Pues debes ir, ¿crees que papá siempre te va a sacar las castañas del fuego cuando las cosas se pongan feas? Eso no va a ser así, ¿tu papá es, de hecho, el mejor? Buena suerte: la sociedad espera que lo iguales o mejores. Esos son los elementos por excelencia propios del mundo infantil que desarrolla Battling Boy, que no la aventura: la aventura, el sentido de la maravilla, el triunfo de la voluntad, son argumentos que son propios no sólo de la infancia, sino de toda edad del hombre.

Como bildungsroman de aventuras algo desquiciado, su propósito es la enseñanza de que supone crecer en algún grado. Qué supone aprender las reglas sociales. Battling Boy se enfrenta a un rito de paso, donde tiene que demostrar que ya no es un niño, a pesar de que todavía es un niño; no es baladí que sus poderes manen de sus camisetas, no es ni capricho ni boutade ni concesión infantil —aunque, he ahí su genialidad, también tengan tal función — . Tiene un sentido práctico. Cuando uno viste ciertas ropas está haciendo no sólo una elección estética, sino una elección personal; aquello con lo cual uno se presenta al mundo es por aquello con lo que se define. Una imagen equivocada crea a la persona equivocada. Por eso sus poderes se ven mediados según sepa elegir su indumentaria, si llevar capa o no, si usar la camiseta del zorro o del dinosaurio, porque en cada elección le va la vida. Quizás esa es la lección más importante que todo niño debe aprender, que hacerse adulto es aprender a discernir qué ropa es la más adecuada para salir a la calle: ni papá estará siempre para salvarnos o decirnos con qué vestirnos, ni la sociedad mostrará clemencia si elegimos mal nuestra vestimenta. Ponte la camiseta del grifo para combatir amenazas menores y comprueba como su poder exacerbado se vuelve contra ti.

Sé sabio, joven. Aprende pronto que vestir por la cabeza no significa que tengas que empezar poniéndote toda la ropa atravesando orondas superficies superiores, sino que debes usarla para saber cómo debes vestir de forma adecuada en cada ocasión que se te presente. Incluso cuando de ropa emane hablar de ideas, estilo u opiniones.